Let somebody down

2025/09/18

~ をがっかりさせる、 ~ を失望させる

–

Don’t let X-san down.( Xさん をがっかりさせるな。)

–

待てど暮らせど、 納期遅れのスピーチ原稿が上がってこない。

–

高官の指定日に基づき、 なにもかも実行してきた。

なのに、そのご本人が肝心の 締め切り を守ってくれない。

多忙で不在。

とかく絶えがちな連絡。

皆目見当がつかない進捗状況。

–

「 ちゃんと着手しているのだろうか … 」

次第に疑心暗鬼が広がる。

–

「 いっそのこと、飛んで しまおうか … 」

やけっぱちな蛮勇が頭をもたげる。

–

度重なる約束破りに業を煮やし、 ついに意を決して、

高官直下の上役に相談に行った。

- 式典が目前に迫っています

- 早急に完成する必要があります

- 本当に困っているのです

- お力添えをお願いできませんでしょうか

焦りといらだちが募り、 ぎりぎりの本音を 吐き出した。

–

ー– 原稿がなければ、 翻訳者は身動き取れない

ー– 部下たちに、 原稿作成を委任( delegate ) できないものか

ー– そもそも、 ご自身で決められた締め切り日なのです

ー– このままでは、 翻訳する時間がなくなってしまう !

–

最後はもう半ベソ。

【参照】 式典の台本は、 脱線予防と時間厳守のため

◆ 幸運にも式典は無事終わり、 お口添えのお礼に参上。

すると、 恩人は得たり顔でにっこり微笑み、 こう述べられた。

–

–

I told him not to let X-san down.( Xさん をがっかりさせないよう、言っておいたんだ。)

–

間接目的語 ( X ) を入れた間接話法。

冒頭の表現をくるんだ、 ソフトな言い回しである。

だが、 “ let – down ” が分からなければ、 おそらく意味不明。

–

–

–

約束は 守りましょう

–

–

ここでの 「 X 」は、私の名。

–

人称代名詞 ( personal pronoun ) ならば、

目的格 ( objective )の

me / you / him / her / us / them / it。

表題の “ somebody ” ( だれか )も代名詞。

上記の代表形の機能を有する。

いわば目的格のワイルドカード。–

–

代名詞 ” someone ” は同義であるが、以下の通り、

「 somebody は、someone より口語的 」。

” somebody ” も ” someone ” も、不定代名詞

( an indefinite pronoun )の複合語。

–

–

[ somebody と someone ](1) somebody は someone より口語的 で、

呼びかけなどの場合に好まれる。(2) 話し手と親密な関係にある特定の人を

念頭に置いている場合は someone が好まれる。

somebody はだれでもいい、とにかくだれか、

という気持を含む。(3) 堅い書き言葉には通例 somebody は

用いない。

––

–

『 ジーニアス英和大辞典 』

大修館書店、 2001年刊 ( ロゴヴィスタ アプリ版 )

… “ somebody ” の語釈より

<大修館書店HP>

–

英英辞典の見出しは、” somebody ” だらけ。

後掲のEFL辞典も同様。

略して、 ” sb “。

–

” someone ” は、語釈本文では使われるものの、

辞書見出しは慣習的に ” somebody ” 中心となっている。

–

◇ 「 人称代名詞 」 の解説は、 ここが秀逸 ↓

ーちょいデブ親父の英文法 「 人称代名詞 」

–

–

◆ ” let somebody down ” で鍵を握るのは ” down “。

【発音】 dáun (1音節)

日本社会にも久しく根付いている ” down “。

常日頃から見聞きするため、すんなり把握しやすい。

よい機会なので、これから深堀りしてみたい。

” down ” の語源は、 古英語 「 丘を下って 」( dūne )。

この 「 下って 」 を引き継ぐ英語 ” down ” の基本的意味は、

国語辞典の 「 ダウン 」 がほぼ網羅する。

–

ダウン【down】

- 1. 下がること。落ちること。

2. ボクシングで、倒れること。

3. 疲労・衰弱して倒れること。寝込むこと。

4. コンピューターなどが、故障・事故で働かなくなること。

5. 野球で、アウトと同義。

6. 主に球技の試合で、差引き一定数を負け越していること。

7. アメリカン・フットボールで攻撃の一単位。

ファースト・ダウンからフォース・ダウンまである。

( 広辞苑 第七版 )

– - 1. 下げること。 下がること。 引き下げ。 値下げ。

2. 〔 ボクシング 〕打たれて たおれること。

3. 病気・過労などで たおれること。

4. 〔 機械が 〕故障で動かなくなること。

( 三省堂国語辞典 第八版 )

–

◆ 英語 ” down ” は非常に多義である。

それでも、次の基本的意味は、下方へ向かう方向性を保つ。

- 副詞

「 下へ 」「 下がって 」「 落ちて 」「 向こうへ 」「 落ち込んで 」

「 寝込んで 」「 停止して 」「 書き留めて 」「 アウトになって 」 - 前置詞

「 ~ の下へ 」「 ~ に沿って 」 - 形容詞

「 下にある 」「 停止した 」「 倒れている 」「 落ち込んだ 」 - 名詞

「 下降 」「 倒れること 」 ※ 可算名詞 - 他動詞

「 降ろす 」「 撃墜する 」「 沈める 」「 飲み干す 」 - 自動詞

「 降りる 」 ※ まれ

–

◆ 物理的・状況的・精神的に「 下がる 」「 落ちる 」ことが、

” down ” の基本。

したがって、語感は総じて重くて暗め。

例えば、大型台風の際に飛び交う表現が、

- “The electricity is down.”

“The power is down.”

(停電している。) ※ ” out ” も可

– - “Trees are down.”

(木が倒れている。)

– - “Trains are down.”

(電車がとまっている。) ※ ” out ” も可

–

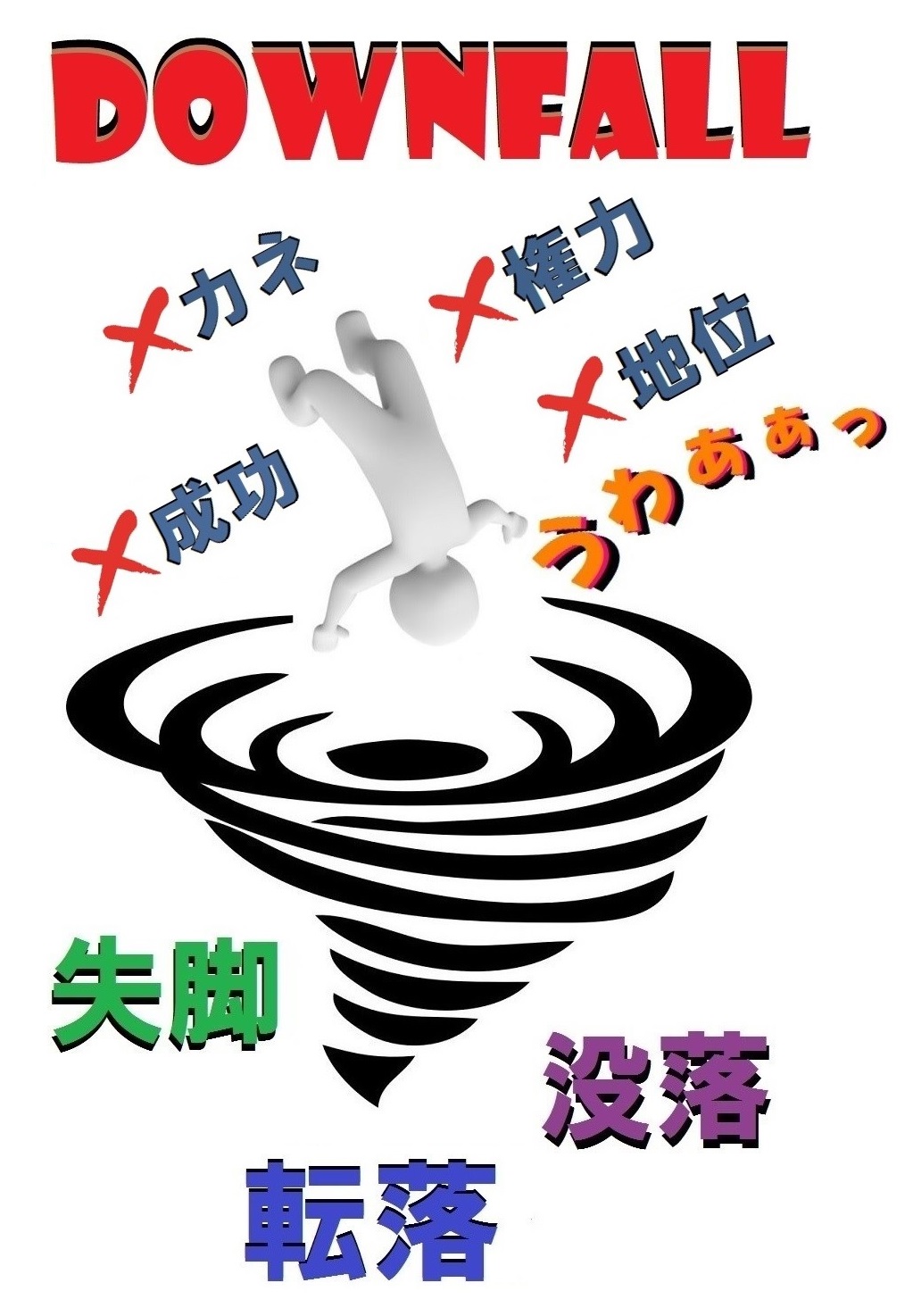

◆ ” down ” を漢字1字で表すなら、「 下がる 」の「 下 」よりは、

「 落ちる 」の「 落 」の方が、ここでは的確かも。

この代表例が、“ fall down ”( 下へ落ちる )を名詞化した

” downfall “。

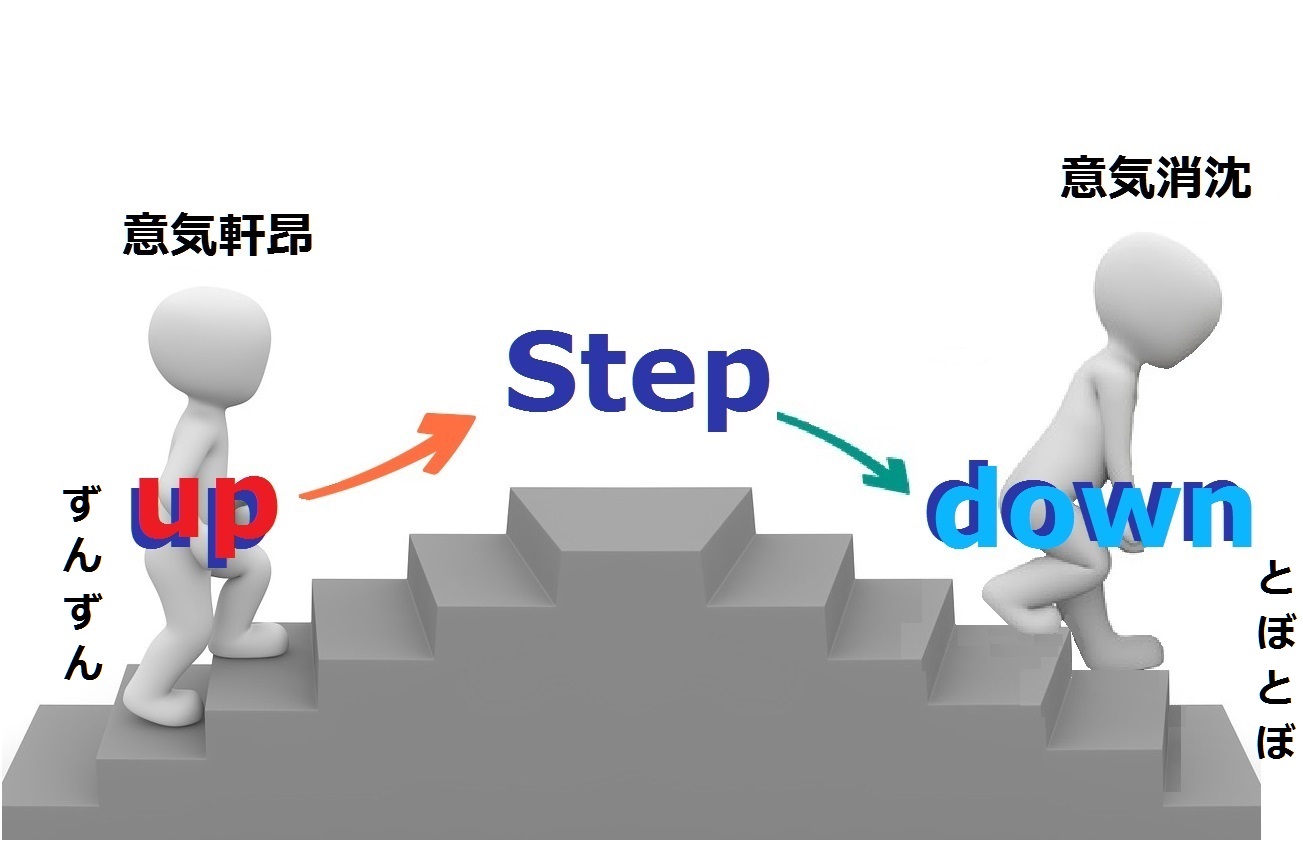

図を再掲すると、

■ downfall ( 転落、 没落、 失脚 )

–

おまけに、

■ bog down ( 行き詰まる、 動けない )

–

■ step down ( 辞任する )

–

–

◆ こうして救いのない図ばかり見せつけられると、気が滅入る。

–

そんな落ち込んだ気分こそ、” let somebody down ” の ” down “。–

すなわち、自分の希望・期待にそぐわぬ結果に落胆すること。

–

使役動詞 ” let “( 後述 )に続くと「 ダウンさせる 」となり、

「 落胆させる 」 「 失望させる 」。

–

もっと平たく言えば、「 がっかりさせる 」。

以下、全文。

がっかり

- 失望・落胆し、元気をなくすさま。

( 明鏡国語辞典 第三版 )

– - 1. 事が思いどおりにいかず、気落ちしたさま。

2. 疲れて元気をなくしたさま。がっくり。

3. がっくりに同じ。

( 大辞林 第四版 )

– - 失望したり つかれたりして、ひどく元気がなくなるようす。

( 三省堂国語辞典 第八版 )

–

◆ 句動詞 ” let down ” が名詞になったものが、 ” letdown “。

ハイフン入りの複合語 ” let-down ” と表記することもある。

–

【発音】 ˈlet.daʊn

【音節】 let-down (2音節)

- 落胆、失望

- 低下、減少

- ( 着陸前の飛行機の )降下

同義語の筆頭は ” a disappointment “。

- “That job was a letdown.”

(その仕事にはがっかりした。)

– - “The investigation was a letdown.”

(調査は期待外れだった。)

– - “It feels like a really big letdown.”

(めっちゃがっかりした感じ。)

” let somebody down ” の場合は、目的語( 目的格 )

を挟むため「 誰々をがっかりさせる 」。

「 がっかり 」な点は共通する。

–

◆ 上掲の国語辞典が示すように、 カタカナ 「 ダウン 」 は、

ネガティブ一辺倒に近い。

一方、 英語 ” down ” は、 印象のよい 「 落ち着く 」 や

「 書き留める 」 意味にも使う。

- settle down ( 落ち着く、 身を固める )

※ 句自動詞・句他動詞

– - calm down ( 落ち着く )

※ 句自動詞・句他動詞

– - cool down ( 冷静になる、 鎮まる )

※ 句自動詞・句他動詞

– - write down ( 書き留める )

※ 句他動詞

– - jot down ( ささっと書き留める )

※ 句他動詞

–

句動詞の ” down ” は、副詞が目立つ。

” let somebody down ” でも副詞。

◆ 神経作用を 落ち着かせる 鎮静薬の俗称は、 ” downer “。

【発音】 dáunər / ˈʌp.ɚ

【音節】 down-er (2音節)

対する ” upper ” は、 神経を興奮させる「 覚醒剤 」。

【発音】 ʌ́pər

【音節】 up-per (2音節)

複数形 ” downers “、 ” uppers ” で使われるのが一般的。

複数語尾 ” s ” を添えるのが通例ということ。

–

他動詞 ” down “( おろす ) と ” up “( 上げる ) に、

「 ~ するもの 」 を意味する接尾辞 ” er ” を加えて、

それぞれ名詞にしたもの。

【参照】 ” er ” ( ~ する人間 ) の英単語一覧 ( 10語以上 )

–

主な ” downers ” は、「 バルビツレート 」( barbiturate )。

主な ” uppers ” は、「 アンフェタミン 」( amphetamine )。

違法薬物扱いの ” uppers ” は、洋画にもよく出てくる。

–

◆ ” down ” を押さえた後は、” let ” に話頭を転ずる。

【発音】 lét (1音節)

「レッツゴー」( Let’s go )の ” let “。

これまた、日本人にとって親しみがある単語と言いたいところ。

けれども、「 ダウン 」と異なり、中身は知られていない感がある。

” let ” は、「 使役動詞 」( causative verb )のひとつ。

人やものに「 ~ させる 」「 ~ してもらう 」を表す動詞である。

–

使役動詞として、教科書で紹介される3つがこちら。

- let

- make

- have

さらに、英文法上は使役動詞ではない ものの、「 to 不定詞 」

を伴うと、同然の機能を有するようになるのが、

- get

“I got my son to look after the dog.”

(息子にその犬の世話をさせた。)

(息子にその犬の世話をしてもらった。)

こんな風に、” get ” が「 ~ させる 」「 ~ してもらう 」を表すことは、

中級学習者であれば、難なく理解できるはず。

使役動詞としての ” let “、” make “、” have “、” get ” は、他動詞。

- 他動詞とは、主語以外の人やものに影響を及ぼ動作

- 自動詞とは、目的語がなくても、意味が完結する自己完結の動作

人やものに 「 ~ させる 」「 ~ してもらう 」のが使役動詞なので、

当然、他動詞になる。

–

【参考】 ※ 外部サイト

–

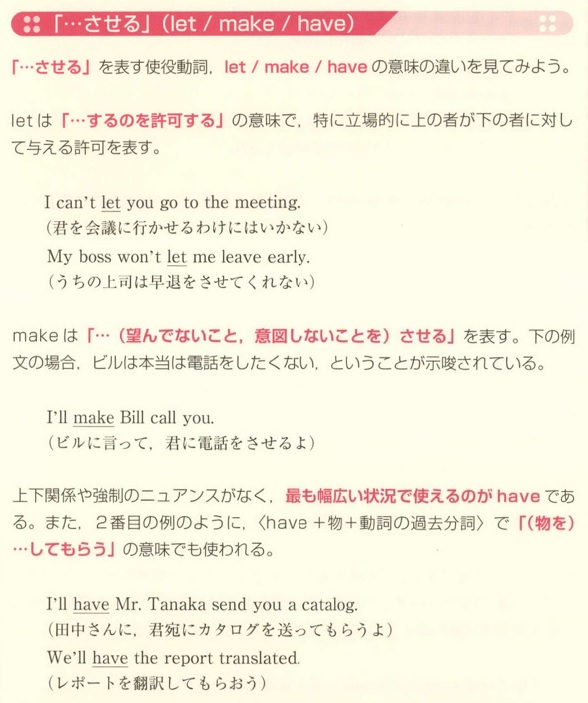

◆ 4語の使い分けの原則をざっくりまとめる。

- let ( 許可を「 与える 」) → 主に目上が使うので強気

- make ( 無理やり「 させる 」) → 多くが強制的で強気

- have ( 当たり前のことをしてもらう ) → ごく自然で中立的

- get ( 説得してやってもらう ) → お願いしつつ中立的

『 英語ライティングルールブック 第3版 』 によると、

” let “、 ” make “、 ” have ” の3語のうち、

「 上下関係や強制のニュアンスがなく、

最も幅広い状況で使えるのが have 」

とある。

–

▲ 本書は、 日本語ネイティブ向けの英作文の参考書として 定評がある。

–[ 初 版 ] 2004年発行

–[ 第2版 ] 2011年発行

–[ 第3版 ] 2019年発行

–

全部読んできたが、 丁寧に改訂を重ねてきている。

おすすめ。

◆ 米国発の名高い ” writing style books ” は、

法律文書のが定番は、

いずれも、 引用形式 ( citations ) としても活用される。

社内記者用に作成された「 APスタイルブック 」は、

1953年に一般向けに発行された。

各社で説が分かれる分野も少なくない。

どれを採用するかは、使用者( 雇用主 )や発注者側の指定に

よりけりだったりする。

–

この他にも、 歴史と版を重ねた有名どころが 複数存在 する。

–

そのため、 先ほどご紹介したセイン氏のDHC版も含め、

どのスタイルブックも 「 絶対視 」 はしない方がよい

と私は考える。–

–

◆ 日本では、 以下5冊が有力視されている。

- 朝日新聞 『 用語の手引 』

- 共同通信社 『 記者ハンドブック 』

- 時事通信社 『 用字用語ブック 』

- 講談社 『 日本語の正しい表記と用語の辞典 』

- 第一法規 『 用字用語 新表記辞典 』

【参考】 ※ 外部サイト

◆ これまで学んだことを、3大学習英英辞典( EFL辞典 )で確認してみよう。

代名詞が無生物の ” let something down ” の語釈は除外した。

表題の趣旨に合わせて、 ” somebody ” に絞るためである。

” let somebody down “

” let down somebody “

phrasal verb

1. to not do something that someone trusts or expects you to do.

( LDOCE6、ロングマン )

–

” let somebody down “

phrasal verb

to fail to help or support somebody as they had hoped or expected.

( OALD9、オックスフォード )

–

” let sb down “

phrasal verb

to disappoint someone by failing to do what you agreed to do or

were expected to do.

( CALD4、ケンブリッジ )

※ ” sb ” = ” somebody ”

–

◆ 先述の通り、項目立てに ” someone ” はなく、

軒並み ” somebody ” を起用。–

2語の微妙な違いについても、 既に記した。

枠内の ” LDOCE6 ” によれば、 目的語( 目的格 )を後付けにして、

” let down somebody ” とすることが可能。

–

片や、” OALD9 ” と ” CALD4 ” は明記していない。

本稿で取り上げた意味合いであれは、目的格を中間に置く方が普通。

–

とはいえ、文面においては不自然でもない。

- “X let down her fans.”

( X は彼女のファンを失望させた。)

– - “England let down their fans in World Cup defeat to Wales.”

(イングランドはワールドカップでウェールズに負けて、

ファンを失望させた。)

– - “These YouTubers Let Down Their Fans”

(ファンをがっかりさせたユーチューバーたち)

もっとも、「失望させる」ではなく、「 辱める 」 「 威信を傷つける 」

の意味であれば、後付けは一般的にみられる。

- “Lazy students let down Japan’s colleges.”

(怠慢な学生たちが日本の大学の威信を傷つけている。)

日常的に多用されるとは言い難い用法であり、本稿では触れなかった。–

–

◆ 自己使用には、次の基礎パターンを覚えておくとよい。

- “I won’t let you down.”

(私はあなたを失望させません。)

(きっと期待に応えてみせます。)

– - “Don’t let me down.”

(私をがっかりさせないで。)

– - “I’m sorry to let you down.”

(がっかりさせてごめんなさい。)

– - “I don’t want to let you down.”

(あなたを失望させたくないです。)

– - “I didn’t want to let you down.”

(あなたを失望させたくなかった。)

– - “I never wanted to let you down.”

(あなたを絶対に失望させたくなかったのです。)

–

【関連表現】

” I won’t disappoint you. ”

https://mickeyweb.info/archives/2636

( きっと期待に応えてみせます。)

【参考記事】 ※ 外部サイト

Prince Charles ‘Feels Enormously Let Down’

by Meghan Markle andPrince Harry’s Racism Claims,

Says Source

https://people.com/royals/prince-charles-let-down-racism-claims-meghan-harry-oprah-interview/

2021年3月18日付

【参考動画】 ※ YouTube

▼ 英語のみ ( 全長 1分33秒 )

Judge Greets Classmate Leaving Jail After Recognizing Him in Court

https://www.youtube.com/watch?v=ILWz8_x9SN4

( 法廷で同級生に再会した裁判官 )

動画開始後 1:15 で、裁判官が力強く声かける。

– “ Don’t let us down. ”

– ” I won’t. I promise not to. ”

そっぽを向きながら愛想なく応え、 さらりと冷たく流した面持ちが

映し出されているが、 実際は気恥ずかしく、 照れていたのかも。

–

▼ 日本語字幕付き ( 全長 3分31秒 )

同じ中学校を卒業した二人の優秀な生徒、社会人になって「法廷で再会」

https://www.youtube.com/watch?v=USQKcikyGJ0

裁判官の声かけは、 動画開始後 3:18