Perceive

2026/02/24

知覚する、 気づく、 感じる

英語では日常的に出てくるが、 日本人学習者には

ハードルが高い動詞の典型。

目で見て、 意味は茫と理解できる。

けれども、 自ら使う機会はめったにない。

「 見る 」 「 聞く 」 「 感じる 」を表す、

「 知覚動詞 」 ( perception verb ) のひとつ。

主に 「 第5文型 SVOC 」 で使われる際の通称が、 「 知覚動詞 」。

※ SVOC = 主語 subject + 述語動詞 verb +

目的語 object + 補語 complement

–

知覚・心理・感情を表すその他の動詞、 例えば、

see、 notice、 hear、 like、 know、

believe、 hate、 love、 think、 want

に比べ、 意味が分かりにくい。

【参照】 ” aware ”

使いこなせないがゆえに < 机上の知識 > で終わってしまっている。

もったいない。

–

◆ 3大学習英英辞典( EFL辞典 )の語釈をご案内。

–

perceive1. written:to understand or think of

something or someone in a particular way.

–

→ perception

–

2. formal: to notice, see, or recognize

something.

–

→ perceptive↑ LDOCE6、ロングマン

formal

1. to notice or become aware of something.

( This pattern is usually used in the passive. )

2. to understand or think of somebody/something in a particular way.

( This pattern is usually used in the passive. )

↑ OALD9、オックスフォード

to think of something or someone

in a particular way.↑ CALD4、ケンブリッジ

–

【発音】

・ perceive / pərsíːv / 動詞

・ perception / pərsépʃən / 名詞

・ perceptive / pərséptiv / 形容詞

【音節】

・ perceive per-ceive (2音節)

・ perception per-cep-tion (3音節)

・ perceptive per-cep-tive (3音節)

【活用形】

perceives – perceived – perceived – perceiving

–

◆ 語源は、 ラテン語 「 把握する 」( percipere )。

初出は14世紀。

他動詞 ( transitive verb ) 中心の動詞。

自動詞はまれで、その記載がない辞書も多い。

ー

< 進行形 > では使えない。

また、 OALD9に ” passive ” と明記されているように、

通常は < 受動態 >( 受け身 ) で用いる。

ー

CALD4に至っては、 前述の通り、 たった1行。

–

< 参考和訳 >

“ perceive ”

1. 書き言葉 : 特定の方法で何かまたは誰かを

理解したり、考えたりすること。

–

→ perception = 知覚 ( 可算名詞、不可算名詞 )

–

2. 正式:気づく、見る、認識する。

–

→ perceptive = 知覚の鋭い ( 形容詞 )

–

CALD4 では、LDOCE6 の 1. の語義だけ

取り上げている。

多義でなく、 シンプル。

よって、 難しくないはずなのだが、

私たち日本人には、 取っつきにくい。

そもそも、 定訳の 「 知覚する 」 が意味不明。

–

–

「 知覚 」1. [仏] 知り覚ること。分別すること。

2. [心]( perception )感覚器官への刺激を通じて

もたらされた情報をもとに、対象の性質・形態・関係

などを把握するはたらき。「 感覚器官 」

数理的・化学的刺激を受容するのに特別に分化

した構造をもち、その刺激を感覚信号として

中枢神経系に伝える器官。触覚器・視覚器・

聴覚器・嗅覚器・味覚器など。感覚器。

–

–

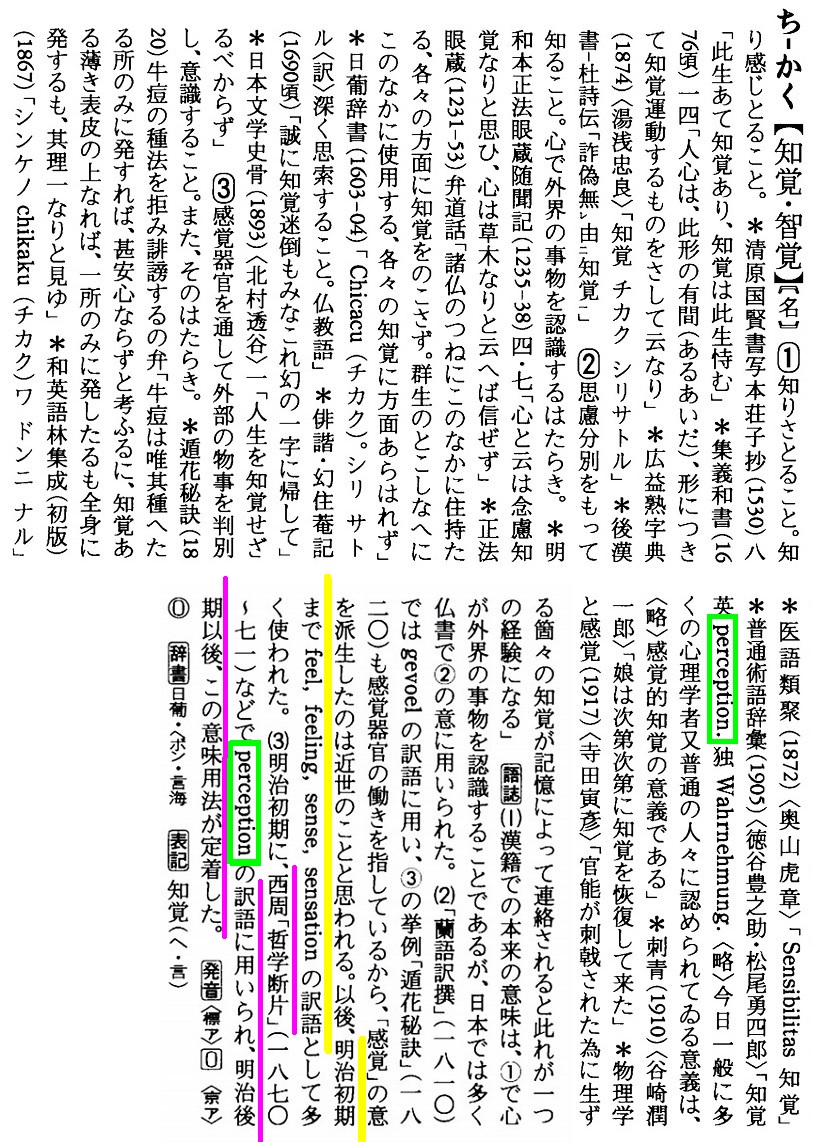

◆ 日本最大の国語辞典 の名を誇る 『 日国 』 はこちら。–

全文である。

–

–

『 日本国語大辞典 第二版 』 第8巻、 p. 1299.

小学館( 2001年刊 )–※ 傍線は引用者

–

詳細な 「 用例 」「 語源 」「 語誌 」 は、 さすが日本随一。

全14巻( 全13巻+別巻 )。

–

<ポイント>

■ 明治初期までの「 知覚 」は、

” feel “、” feeling “、” sense “、”

–

■ 西周 ( 1829-1897 )などの起用後、” perception ” の定訳に。

–

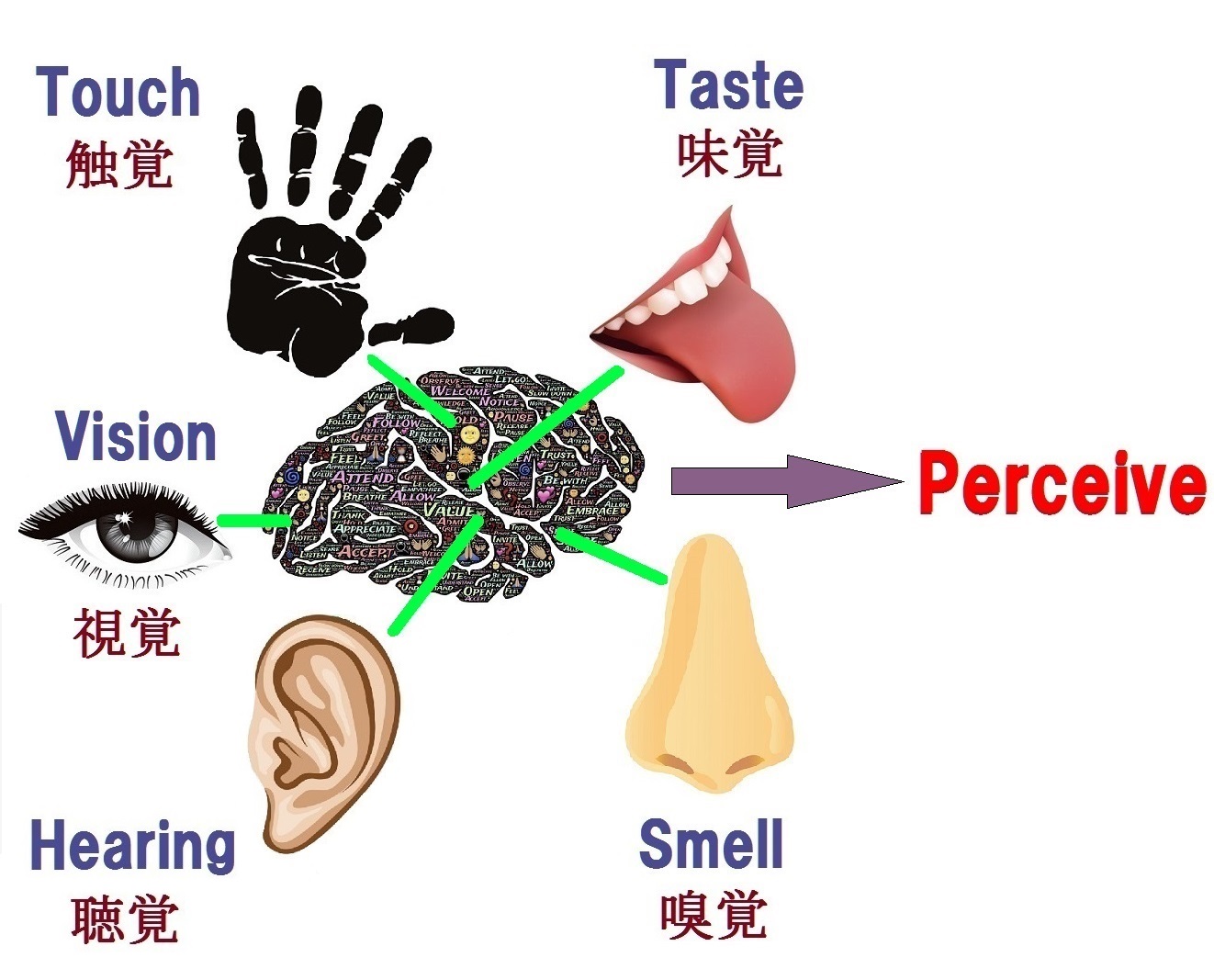

◆ 要は、 五つの感覚器官( 五官 )で感じること。

–

< Perceive イメージ >

五官でとらえた感覚

–

「 五感 」

すなわち、

–

視 ・ 聴 ・ 嗅 ・ 味 ・ 触

–

「 五感 」 とは、 感覚の総称である。

- 五官 ( five sensory organs または five sense organs )

- 五感 ( five senses または the senses )

” the sense of ○ ” ときたら、「 〇の感覚 」 「 〇覚 」。

” sensation ” は、 「 感覚( 作用・機能 )」 が定訳。

【発音】 senséiʃən

【音節】 sen-sa-tion (3音節)

上記 『 日国 』 にあるように、 もともと 「 知覚 」。

「 知覚動詞 」 のうち 「 五感動詞 」 の代表格が、

五感以外の心の働きが「 第六感 」( a six sense )。

- ” Perception is gathering information through our senses,

which are seeing, hearing, smelling, tasting and feeling.”

( 知覚とは、感覚を通して情報を集めること、すなわち

見る・ 聞く・ 嗅ぐ・ 味わう・ 触ることを表す。)–

–

五官を用いて、五感を味わう

それが「 知覚 する 」であり、 ” perceive “

普段は< 無意識 >に作用するため、

当たり前すぎて、 言語化しにくい。

これが、” perceive ” が理解しがたい一因。

–” perceive ” は、五感を網羅 する語–

しかし、 日常使用の大半が

五感を同時に表すのではなく、

五感の一部のみ

–

この例は、上掲LDOCEの < 参考和訳 > の

「 気づく、 見る、 認識する 」。

ここで、” perceive ” の類義語を見てみよう。

中級の英語力 の持ち主であれば、見たことある動詞ばかり。

–

- recognize ( 思い出す・認める、 他動詞 )

→ 既知の知識・記憶と一致し、 あっと思い出す

※ 自動詞はまれ

– - aware ( 気づいている、形容詞 )

→ 状態「 知っていて 」「 気づいていて 」「 承知していて 」

【 ご注意 】 ” aware ” に動詞は存在しない ( aware で詳述 )

– - see ( 見る・見える、 他動詞・自動詞 )

→ すっと目に入るものに視線を向ける

– - look ( 見る、 自動詞・他動詞 )

→ 見る意思をもって、真剣に直視する

–

- watch ( じっと見る、 他動詞・自動詞 )

→ 動くものや動きが予測される対象をじっと見る

– - realize ( 悟る、 他動詞・自動詞 )

→ 物事の本質までじっくり理解し、はっきり自覚

– - understand ( 理解する、 他動詞・自動詞 )

→ 「含み」までも十分に知るほど深く認識

– - find ( 見つける、 他動詞・自動詞 )

→ 偶然見つける、または、努力して探し出す

※ 自動詞は法律用語中心

– - comprehend ( 理解する、他動詞 )

→ 知的に十分に把握する。

– - sense ( 感づく、 他動詞 )

→ 五感で感じ取る。 前出 『 日国 』 参照

– - spot ( 見つける、 他動詞・自動詞 )

→ 探し出して、突き止める

– - observe ( 観察する、 他動詞・自動詞 )

→ 注視する、または、はっと目に留まる

– - notice ( 気づく、 他動詞・自動詞 )

→ 変化などをさっと感知

【参考】 ※ 外部サイト

–

どれも 五感の一部 である。

健康な人なら、難なく行っている動作だらけ。

そうであれば、五感や五官を意識する機会は、

なかなか訪れないだろう。

「 知覚 」は、日本語ではかなり堅めであり、

普段使いとは言いかねる。

” perceive ” も堅いが、「 知覚する 」に比べれば、

もっと日常生活に馴染んでいる印象がある。

–

他動詞 ” perceive ” 名詞 ” perception ”

- 重要度:<3001~6000語以内>

- 書き言葉の頻出度:<2001~3000語以内>

- 話し言葉の頻出度:3000語圏外

さらに、2語とも

< Academic Word List >(※)

入りしている。

※ 英語圏の大学教科書の頻出単語570語

( ロングマン LDOCE6 )

–

【発音】

・ perceive / pərsíːv / 動詞

・ perception / pərsépʃən / 名詞

【音節】

・ perceive per-ceive (2音節)

・ perception per-cep-tion (3音節)

–

一般的な小学生は使わないものの、

大学生や社会人なら普通に使うレベル。

それが、” perceive ” と ” perception “。

以上で、ざっくりイメージすることはできるだろうか。

▲ 1977年から 『 マンガくん 』 で連載開始 ( 全9巻 )

Esper = エスパー = 超能力者 ↓

頭文字 ” ESP ” + 「 ~ する人 」の接尾辞 ” er ”

↓

extrasensory perception ( ESP )

– 超感覚的 知覚 → 超能力

- extra ( 超 ) ※ 接頭辞 「 範囲外の 」

- sensory ( 感覚的 ) ※ 形容詞

- perception ( 知覚) ※ 名詞

” esper ” は SF用語 で、 中型辞書にも載っていなかったりする。

はるかに普及している呼び名は、 超能力者 = ” psychic “。

【発音】 sáikik

【音節】 psy-chic (2音節)

–

日本に根付いた接尾辞 ” er ” 及び ” ist ” ( ~ する人 )

のカタカナ語とその英語を各10語、 ” grope ” で一覧にした。

◆ 問題は和訳。

定訳の 「 知覚する 」 がしっくりこない場面が多い のだ。

「 知覚 」 そのものが親しみの薄い言葉なので、

どうしても違和感が生じて、わけ分からなくなる。

日本人学習者にとって、 ” perceive ” が縁遠くなった原因は

ここにもある。

–

◆ 有力な解決策は 「 意訳 」。

–

–

いやく【 意訳 】原文の一字一句にこだわらず、 全体の意味を

くみ取って翻訳すること。 ⇔ 直訳・逐語訳

–『 明鏡国語辞典 第三版 』

北原保雄(編集)大修館書店、 2021年刊

<大修館書店HP>

–

以下、 オレンジ字が意訳。

- ” I perceived something was not right.”

( 何かがおかしいと 感じた。)

– - ” Dogs are not able to perceive certain colors.”

( 犬は特定の色を 見る ことができない。)

– - ” She perceived that there was no way

but to take her own life.”

( 自殺するほかないと彼女は 思い詰めた。)

– - ” Teachers perceive their roles in different ways.”

( 先生方は自分の役目を違うふうに 考える。)

– - ” I perceived a change in her looks.”

( 彼女の顔つきが変わったことに 気づいた。)

– - ” Smartphones are often perceived as something bad.”

( スマホはしばしば悪者 扱いされる。)

– - ” It is commonly perceived that Japan is a safe country.”

( 日本は安全な国だと一般的には 受け取られている。)

– - ” She did not perceive herself as stupid.”

( バカである 自覚 が彼女にはなかった。)–

– - ” The human ear is capable of perceiving

thousands of different sounds.”

( 人間の耳は何千もの音声を 聞き取る ことができる。)

– - ” My mother perceived that someone was inside.”

( 誰かが中にいることに、母は 感づいた。)

– - ” It wasn’t perceived as a problem back then.”

( 当時はそれが 問題視されて いなかった。)

– - ” My daughter was the only one who perceived the danger.”

( その危険を 察知した のは、娘だけだった。)

– - ” These boys are perceived as bullies.”

( あの少年たちはいじめっ子と 思われている。)

– - ” His words were perceived as a threat by students.”

( 彼の言葉は、脅迫として学生たちに 受け取られた。)

– - ” He perceived that his son was not doing well.”

( 彼は息子の状態がよくないことに 気づいた。)

– - ” I had perceived a certain sadness in her voice.”

( ある種の悲しみを彼女の声に 感じ取った。)

– - ” Japan is widely perceived as one of the safest

countries in the world.”

( 日本は世界で最も安全な国の一つとして 広く 知られている。)

– - ” I want to know how my dog perceives the world.”

( 愛犬がこの世をどのように とらえている か知りたい。)

– - ” Most movies are not perceived as documenting realities.”

( 大半の映画は現実を記録しているとは 考えられて いない。)

– - ” This book has changed the way I perceive the world.”

( 本書のおかげで、 この世を 見る 目が変わった。)

– - ” Bicycle will be removed if perceived to be abandoned.”

( 放置したものと みなされた 自転車は撤去します。)

※ お知らせ

– - ” The perceived temperature may vary slightly depending on the humidity.”

( 体感 温度は湿度によって微妙に変化する。) ※ 過去分詞の形容詞化

–

- ” I failed the depth perception test for my license.” ※ 名詞

( 免許取得のための 深視力 検査に落ちてしまった。)

– - ” Artificial intelligence has no perception of time.” ※ 名詞

( 人工知能には時間の 感覚 がない。)

– - ” There is still a perception of me as a wacko.” ※ 名詞

( 私を変人 扱い する人が今もいるんです。)

– - ” He wants to change the public’s perception of him.” ※ 名詞

( 彼は自分に対する人々の 受け止め方 を変えたい。)

– - ” When it comes to harassment, it’s the recipient‘s perception

that matters.” ※ 名詞

( ハラスメントに関しては、受け手の とらえ方 が大事です。)

– - ” Inaccurate public perceptions of mental health can have

negative consequences.” ※ 名詞

( メンタルヘルスに対する不正確な社会通念 は、悪影響を及ぼしうる。)

– - ” Hokuto wrote many haiku aimed at improving

the perception of the Ainu.” ※ 名詞

( 北斗はアイヌに対する 認識 を改善しようと数多くの俳句を作った。)

– - ” What is your perception of beauty ? ” ※ 名詞

( 美について、どのように 考え ますか ? )

– - ” Perception is more important than reality.” ※ 名詞

( 現実よりはどう 感じたか が重要である。)

–

- ” Perception became reality ? ” ※ 名詞

( 認識 が現実となった。)

–

- ” Is it your perception or reality ? ” ※ 名詞

( それはあなたの 感覚、それとも現実 ? )

こんな具合。

これら( オレンジ字 )の中で、 「 知覚する 」または

「 知覚 」 がぴったりな文章はあるだろうか。

無理やり置き換えると、和文が不自然になるのが目に見える。

「 認識する 」 や 「 認識 」も、 似たようなもの。

受け手に、すんなり分かってもらうためには、

こういう風に解釈を加えて、 「 意訳 」 してみる。

◆ 繰り返すが、「 知覚 」 の定義 ( 上掲辞書 ) にもかかわらず、

日常使用の ” perceive ” のほとんどは、

–

五感の一部のみ

–

分かりやすく和訳するのであれば、

「 どの感覚を指すか 」 きちんと見極め、

工夫して訳出する姿勢が大切。

–

” perceive ” は、 五感すべてカバー

–

こうして、 英語のまま理解し、とりあえず

和訳なしで済ますのも、 英語学習の一手

ではある。ー

◆ 「 使いづらい定訳 」として弊サイトで詳説したものには、

などがある。

【参照】

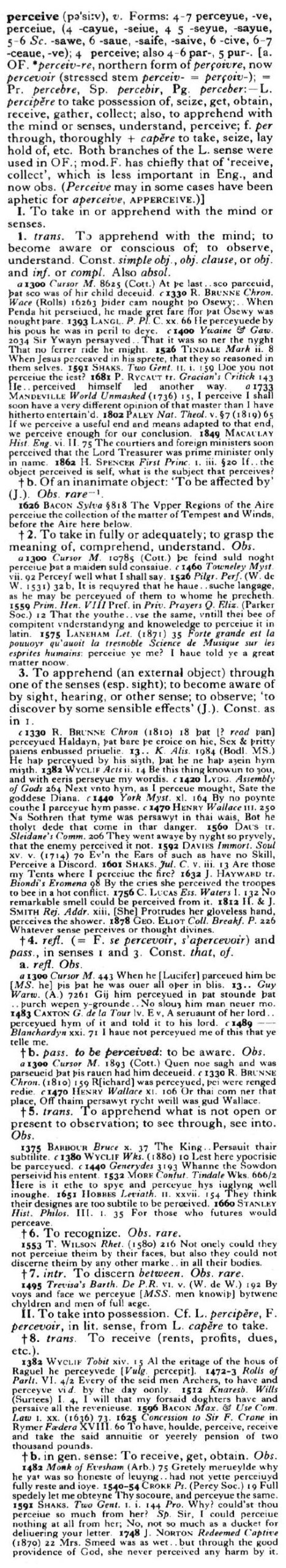

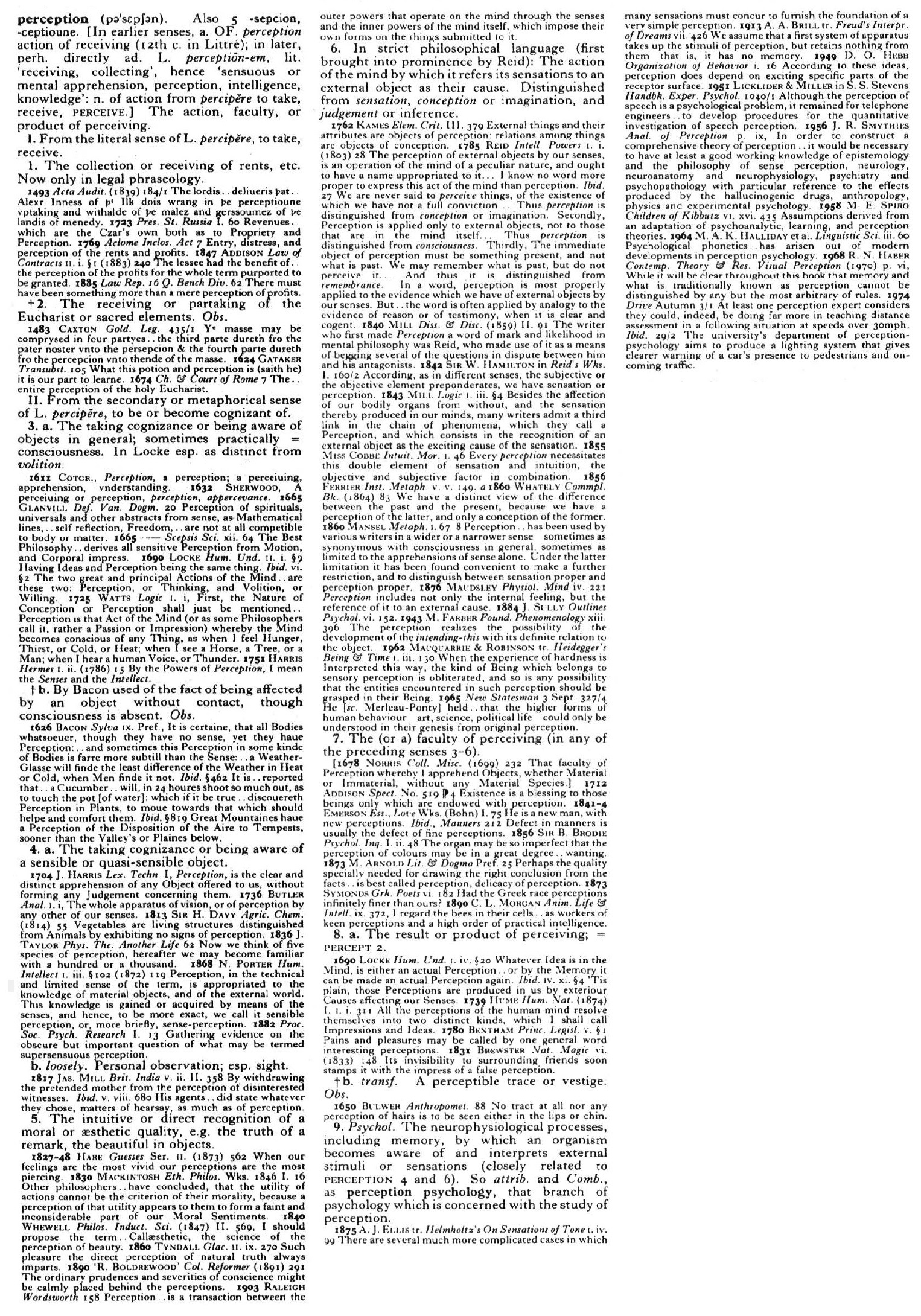

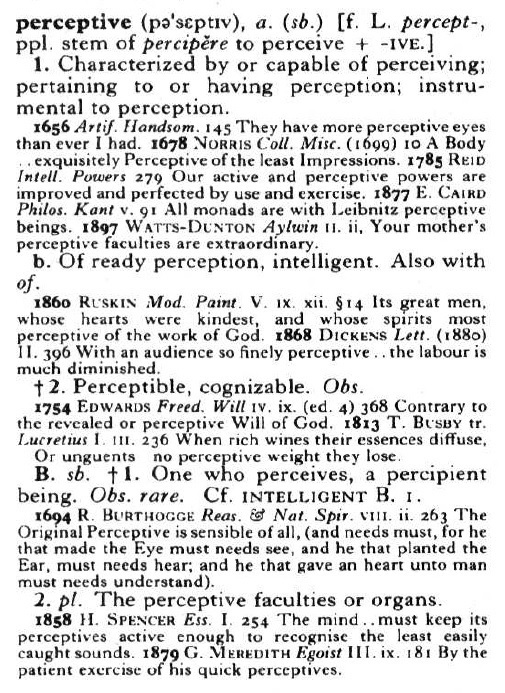

◆ 次いで、世界最大の英語辞典 “ OED ” のご紹介。

先の日本最大『 日国 』と併せて、ぜひご覧いただければと思う。

” perceive “、” perception “、” perceptive ” を順繰りに全文掲載。

–

–

◇ 動詞 ” perceive “ / pərsíːv / per-ceive (2音節)

“Perceive.” The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989.

◇ 名詞 ” perception “ / pərsépʃən / per-cep-tion (3音節)

“Perception.” The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989.

◇ 形容詞 ” perceptive “ / pərséptiv / per-cep-tive (3音節)

“Perceptive.” The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989.

–

◆ “ OED “ ( オーイーディー )の略称で名高いのが、こちらに掲げた

“ The Oxford English Dictionary ” ( オックスフォード英語辞典 )。

–[ 公式サイト ] → http://www.oed.com/

1884年にイギリスで刊行が始まり、最新版の第2版は1989年刊。

全20巻、 2万1730頁、 29万1500の見出し語、

語義の配列は、頻出順ではなく、 発生順の「 歴史主義 」。

成り立ちを、 系統的にたどれる利点がある。

▼ 「 縮刷版 」及び「 CD-ROM版 」も発売されている ▼

–[ 両方入手済み ] → 辞書の「 自炊 」と辞書アプリ

“ OED ” 編集主幹の James Murray 博士 ( 1837-1915 )

については、” in place ” で触れている( 写真入り )。–

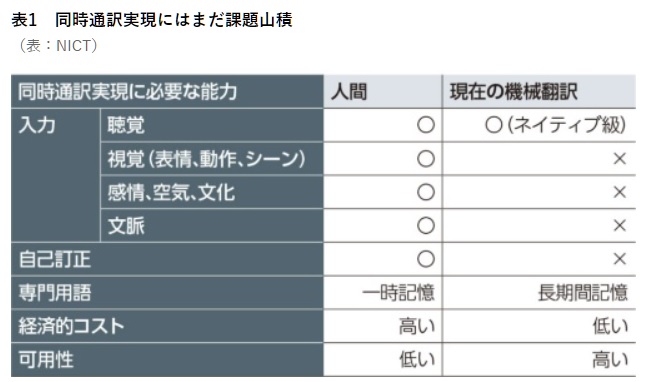

◆ ちなみに、 通訳中は、 五官と五感をフル活用する感じ。

「 味覚 」は使わずじまいだが、 その他は工場などの現場で使う。

おかげ様で、 当面は、 機械翻訳の猛追をどうにか振り切れる公算。

–

–

日経エレクトロニクス 2019年9月号

「 AI 翻訳が人間超え、言葉の壁崩壊へ 」トランスフォーマー時代到来、翻訳技術から汎用言語系 AI に

第2部:技術動向※ AI = 人工知能 ( artificial intelligence )

※ NICT = 国立研究開発法人情報通信研究機構

–

上表は、 通訳者が話者の話を、 ほぼ同時に訳す「 同時通訳 」。

現場で主流の「 逐次通訳 」にも、 概ね共通する中身と考える。

- 同時通訳 simultaneous interpretation

- 逐次通訳 consecutive interpretation

- 遠隔通訳 remote simultaneous interpretation

( RSI、 リモート通訳 )

逐次( ちくじ )通訳とは、 話者と通訳者が交互に話す手法で、

専用機器やブースが不要ゆえ、 手軽に複数人に向けて通訳可能。

会場が広ければ、 汎用のマイクとスピーカーを使うこともある。

話者の表情・口調のみならず、 聞き手側の反応をも看取しつつ、

その場の状況判断を経て、 的確に訳していく。

皆の持ち時間や会場費など諸々の制約がつきまとうから、もう必死。

時間内にしっかり伝える意図を踏まえれば、 予期しかねる不都合

にも速やかに対処しないと進行が遅延し、 その目標は達成しない。

問題の在処を即座につかみ、 すぐさま対応しなければ、 さあ大変。

話者が気づかないトラブルには、 通訳者が手を加えることもある。

もしも、 話が分からないような不満げな顔つきが目立つ場合、

より簡単で身近な言い回しを多く取り入れる方針に、即刻変更。

時間は限られているため、 確実に伝達することを優先する。

よく把握できない対象に、 心を閉ざす傾向のあるのが人間。

難しい言葉を乱発すると、 本能的に反発されて、 心理的に

距離を置かれて しまうどころか、 露骨にそっぽを向かれる。

衒学的な尊大さが、 鼻につくのだろう。

場が白け、 みるみるうちに一体感が消滅する。

その後、 復旧させるのは無理に近いので、 自滅行為。

この世は、 心優しい人ばかりではない。

相手あっての「 コミュニケーション 」なのだから、

受け手が すっと理解できる言葉を選ぶ能力が肝要。

「 できる人 」 と思われたいなんて、 もってのほか。

通訳現場にて、 みじめな思いを積み重ねると、 嫌でも学ぶ。

双方の様子を瞬時に感知するべく、 「 視覚 」 と 「 聴覚 」

を主軸として、 全体の空気と気配を肌でとらえる必要がある。

全身の器官が総力を結集し、 持てる力を総動員して働くので、

” perceive ” に重なる。

◆ 理解力をすばやく 「 品定め 」 するような視点も欠かせない。

受け手の能力に応じて使用する語を変える理由は、 所与の時間内

に確実に伝達し終えるためである。

多人数の個別面談を短時間にこなす事情聴取の際には、 特に重要

な戦略であり、 理解度のばらつきに配慮して、 それぞれに適した

言葉を選ばない限り、 時間不足で聴取しきれない人が出てくる。

これでは、 目標未達で業務遂行できず、 皆を不利な立場に追い込む。

同じ言い方でも、 理解してくれない人がいることは、 すぐ知れる。

そこで、 初対面の相手を 矯めつ眇めつ観察し、 切り口を加工する。

非礼がないよう、 さりげなく、 ちらりちらり、 そっとうかがう。

がつがつした目つきだと、 不快を与え刺激するので、 気をつける。

とにかく、 通じないことには始まらないから、 分かりやすく話す。

相手にとっての分かりやすさなので、 調子を合わせて微調整する。

怒らせたら、 二度と口を開かなくなったりするので、 表情を読む。

唐突に脈略のない話題を口走る方々も珍しくなく、 ええっと驚く。

融通無碍な人間の思考や豊かな個性の奥行きと複雑さを垣間見る。

時間管理を含めて、 通訳者が主導する機会も多々生じるのが現実。

言語の異なる話者では、 受け手の反応に即応しにくい のである。

実際のところ、 受け手の理解度に気を配ってくれる話者は多くない。

担当通訳者の技能の巧拙にも、 さして気に留めていない印象を受ける。

なんでも通訳されると信じて、 なんだか好き放題にしゃべっている。

通訳者が勝手に解説するのは好ましくなく、 決して推奨できないが、

そうもしないと、 ほとんど通じない場面が多発するため悩ましい。

大胆な言い換えや説明付与なしでは、 迷宮に入り込み、 お手上げ。

現場の雰囲気にも支障が出て、 せっかくの檜舞台が台無しになる。

正式な式典では、 台本 ( script ) を用意することでリスク回避。

通訳者のためだけでなく、 話の脱線を予防し予定時刻を守るため。

どうすればよいのか長年模索してきたが、 最適解は分からずじまい。

やりすぎると、 話者の機嫌を損ねるので、 目立たないようにやる。

常に、 話者は 「 主 」、 通訳者は 「 従 」 で、 逆はあり得ない。

■ 翻訳も原文尊重で、 原文が 「 主 」、 訳文は 「 従 」 が大原則

→ 「 超訳 」 は 「 英意和訳 」 であり、 従来の翻訳からは外れる

→ 詳しくは、 ” vocal about – ” に記した

通じないよりはベターと私は考えるが、 話者には心得がたい論理。

両語の相違点はもちろん、 異文化理解 の知識が問われるからである。

そのセンスに恵まれた勤勉な話者は、 最初から周到に準備してくる。

通訳者に補説を強いてしまう残念な話し方や言葉遣いとは無縁である。

正直なところ、 おいそれと機械が応じられる任務とは思えない。

AI には、大勢の表情は察知できないし、 空気も気配も読めない。

行間に潜む実意を汲み、 ニュアンスに練り込むこともできない。

人間同士のコミュニケーションは、 あいまいさ・仕草・連想の連続。

意向を汲み取り、 文脈 の ギャップ を埋めないと時に誤解を招く。

人間ではなく、 AI相手に英会話の練習をし続ける弱点がここにある。

Translation and interpretation skills have deceptive simplicity.

翻訳・通訳の技能は、 上辺はシンプルだが、 内実はそうでもない。

人間のタイプを直ちに見抜き、 相応の語り口でやり取りできるか。

相手のいらつきを機敏に察し、 語調を和らげる早業をなせるか。

一同に冷たい眼差しを向けられ、 心折れる気持ちも分かるまい。

たぶん。

–

異文化理解 ・ 人間理解 ・ 人心掌握 のスキルが物を言う職である。

そのためか、 語彙力のピーク と共同歩調を取るかのように、

通訳者・翻訳者は割かし晩成型で、 長持ちする職業と目されている。

–

–

–

『 通訳翻訳ジャーナル 2024冬 』 p.23.イカロス出版 (編)

イカロス出版、 2023年刊

AB判、 120頁

–

【参照】 語彙力のピークは70歳代、 バイリンガルはぼけにくい

–

日英は雪と墨で、 万事に天地の開きが見られる。言語のみならず、 歴史・文化など、 ありとあらゆる方面が

完全異質。根源的に相異なる実在であり、 永遠に交わらざる平行線をたどる。

大まかに総括すると、 日本語と英語には互換性・親和性がない。

The Japanese and English languages are highly incompatible.

本源を一にする 印欧語族 とは別格の、 第一義的な不調和である。

あちらの根っこはつながっている。

したがって、 言語上の機械的な置き換えだけは通用せずに、

だいぶ手を加えないと、 しかと伝わらない事柄が多々ある。

–

–

” Vocal about – ” より

–

とりわけ日本語と英語ほど大差のある言語間であれば、

最高級に熟達した通訳者・翻訳者が担当したとしても、

常に一定のリスクが伴う ことは念頭に置いておきたい。翻訳版を作成する際は、 考慮しなければならない要素である。

文書の改訂管理 ( revision control ) の煩雑さを加味すると、

翻訳しない方がよい資料も少なくないのが実務の現場である。言語・文化的な共通点を、 母国・母語から豊富に得られる、

英独仏を含む大規模な印欧語族 ( インド・ヨーロッパ語族 )

に属する言語間の通訳・翻訳とは明らかに違う点と考える。版がずれないように、 翻訳版を作るコストも毎回ついて回る。

【参考】 インド・ヨーロッパ語族系統図 ※ 外部サイト

–” Vulnerable to – “ より

–

印欧語族同士は 「 りんご – ぶどう 」 、

日英間は 「 りんご – くるま 」 みたいな差。

この雲壌の相違が、 英語習得の難易度の隔たり。

–

–

英語に近い言語とは、 立ち位置が違う。例えば、 「 オランダ人は英語がペラペラ 」。

語順も文法も、 英語に類似する印欧語の代表格が、 オランダ語。

出自が同じだから、 学習上の手掛かり・足掛かりはかなり多い。

初歩から洗いざらい手ほどきを受けなくても、 普段使っている母語との

共通点を見出し、 規則性を汲み取ることで、 ある程度は独力で体得可能。→ 【参照】 英俳優オリヴィア・ハッセー ( 1951-2024 ) が 自伝で考察 ( 写真入り )

Both languages share the same root.

「 オランダ人から学ぶ英語学習法 」

これに類した情報商材が堂々と売られている。

日本語母語話者の悩みを解決するには的外れ。

言語・文化が完全異質ゆえ、 逐一ねじり鉢巻きで勉強して学ぶ日本人。

–

–

「 日本語と英語の違い 」 より

–

◆ 翻訳・通訳の仕事の将来性については、何十年も昔から論議されている。

過去45年以上に渡り、 リアルタイム で情報収集してきた。

上級レベル の 「 日本語 ⇔ 英語 」に限っては、そう危険ではない

というのが、 2026年時点の私の予想である。

有料の翻訳ツール( 後述の DeepL など )は、 昼夜兼行で業務使用しているが、

難易度高めな内容では、 大幅な調整なしで使えるケースは、 まだまだ少ない。

それゆえ、 本腰を入れて手入れ・手直ししないと、 使用不可になる。

「 ポストエディット 」( post edit, PE ) = 「 後編集 」 の工程は必須。

世間一般には、 流布していない実態。

とりわけ、 AIによる文書英訳の品質評価に難航する経験談は、

” vocal about – ” で詳らかにした。

–

◆ 「 ポストエディット 」 及び原文を事前に編集し機械翻訳しやすくする

準備作業である、 「 プリエディッティング 」( pre-editing ) = 「 前編集 」

の仕事は、 翻訳業界に加わった新たな職域で、 プロ翻訳者が次々と参入している。

「 プリエディッティング 」 の基本は、 ” vocal about – ” に書いた。

組織所属の私も、 機械翻訳を用いる時は 「 ポストエディット 」 する 。

–

–

より良い表現へ変える「 ポストエディット 」の仕事が増加翻訳サービスの会社から、 AI翻訳にかけた文章を修正し、

そこからより良い表現へ変える 「 ポストエディット( 事後編集 )」

という仕事の依頼が増えているというのだ。

–

過渡期のAIと人間とをつなぐ、 新たな領域ともいえる。

–

「 プロの翻訳業、 精度高いAI翻訳でどう変わる

増えるポストエディット需要 」

https://globe.asahi.com/article/14988524

2023年9月1日付

–

◆ こうした懸念もある。

–

文章を機械翻訳を使って外国語に置き換えていけば

意思疎通が可能だと思っている人が多いのですが、

これは間違いです。機械翻訳は、言葉の置換はできても、

それがその文章に適切な表現なのかを判断することはできません。–

「 間違いだらけの多言語サイトで危ぶまれる翻訳の未来 」

https://diamond.jp/articles/-/287089

2021年11月11日付※ 太字は引用者

–

AI翻訳・機械翻訳の品質評価で、 頻発している問題点である。

–

–

翻訳とは

–

「 一語一句を置き換えていくと翻訳文が完成する 」

のであれば非常に楽なわけですが、

翻訳という作業はそれほど単純ではありません。翻訳で大切なことは、

① 原文の意味を正しく伝えること

② 翻訳文を、 日本語 ( フランス語 ) として正しいものに仕上げること

の2点です。この2点を達成するために、 様々な 「 工夫 」 をします。

–

( 中略 )

–

以下において、日本語 → フランス語の翻訳における 「 工夫 」

の例を簡単に紹介いたしますが、 「 機械翻訳( 自動翻訳 ) 」

などには絶対に無理な作業だと、 お感じになることでしょう。

–

–

マリアンヌ翻訳 | 翻訳者直営 フランス語翻訳&英語翻訳

https://www.marianne.jp/zabcdetraduction.htm※ 2025年1月1日 アクセス

–

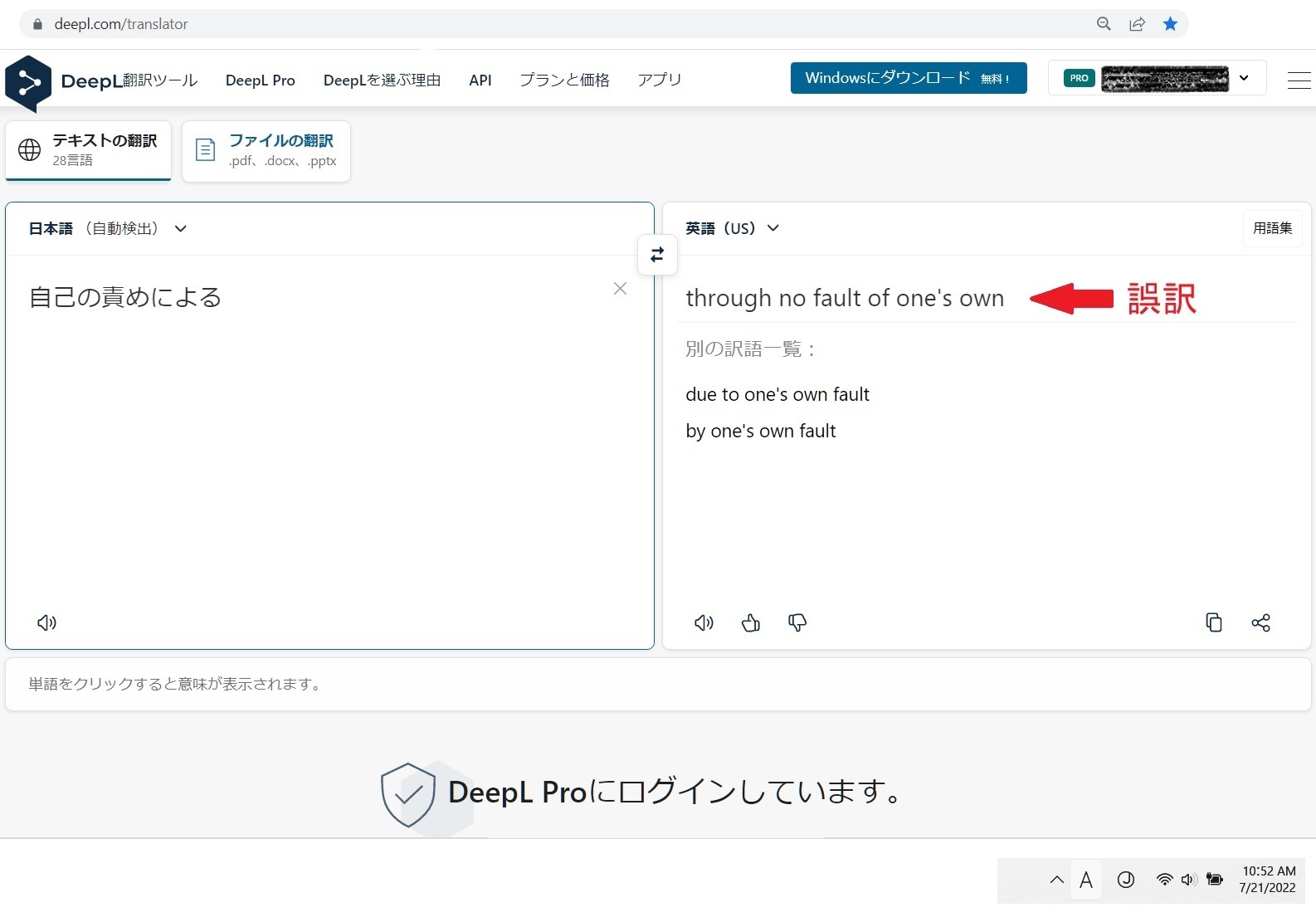

◆ 具体例を2件挙げる。

以下、 ” vocal about – ” より再掲。

2017年のサービス開始以来、 「 世界一高精度な翻訳ツール 」 と

自称する、 多言語翻訳サイトの 「 DeepL 」 ( ディープエル )。

本拠地はドイツ。

世に名声をとどろかせる AI翻訳 が仕出かした 「 重大な誤訳 」 をご紹介。

和訳の自己レビュー中の出来事。

英文を自分で和訳して作った日本語文書を、 DeepL で機械英訳して、

英語に戻す作業により、 自ら和訳の品質( 精度 )を点検していた。

原文は英語 → 和訳 ( 私 ) → 英訳 ( DeepL、下記の通り )

懲戒処分( disciplinary action )の一環としての始末書関連の翻訳。

2022年7月21日実施。

–

–

–

–

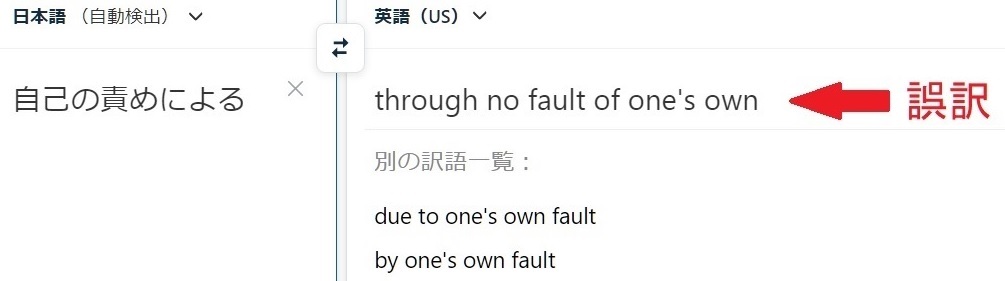

画像の拡大

※ 赤字の 「 ← 誤訳 」 は追加

–

赤い矢印は、 完全な誤訳で、 これはまずい。

意味があべこべ。

否定の形容詞 ” no ” は余計。

拡大してみる。

–

–

–

–

直下の 「 別の訳語一覧 」 は誤訳になっていないから、

なおさら妙な気がした。

どうしてこうなったのかは不詳。 不気味で怖い。

熟練の翻訳者は、 この手のミスはしない。

全体を見据えながら翻訳を進め、 完成前に異常値を阻止する。

同日すかさず、 DeepL で 類義の 「 自己の責めに帰する 」

を機械英訳。

次の英訳が現れ、 明らかな問題は見られなかった。

- attribute blame to oneself

別の訳語一覧: - take the blame for one’s own actions

- take the blame for one’s own faults

- take the blame for one’s own fault

「 DeepL Pro 」 の文言が示すように、 有料版である。

–

( 中略 )

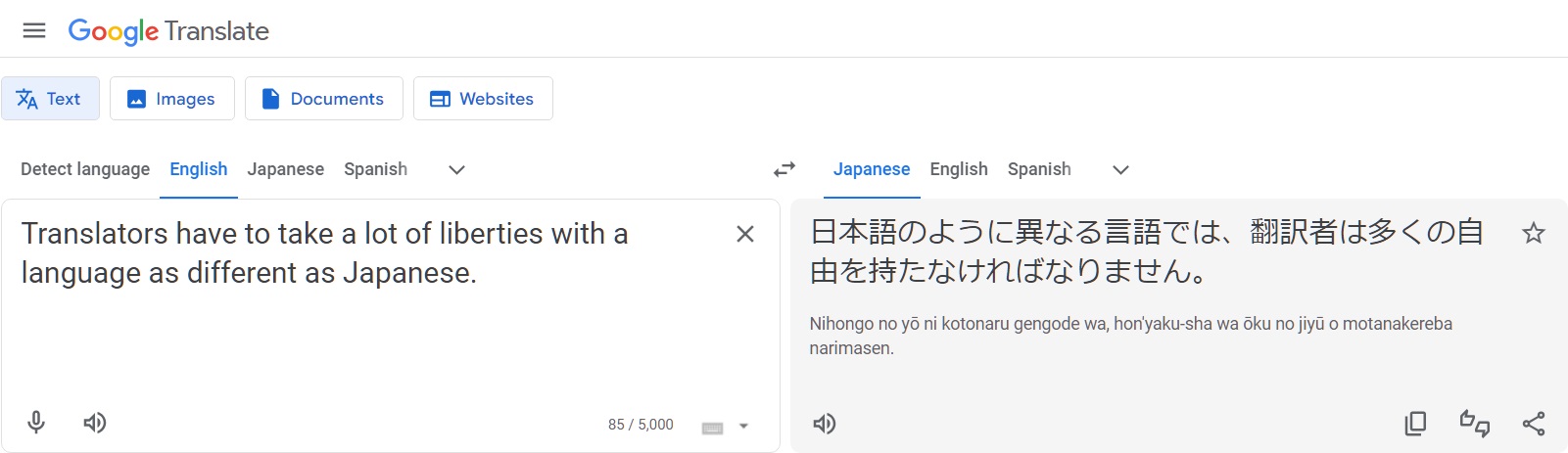

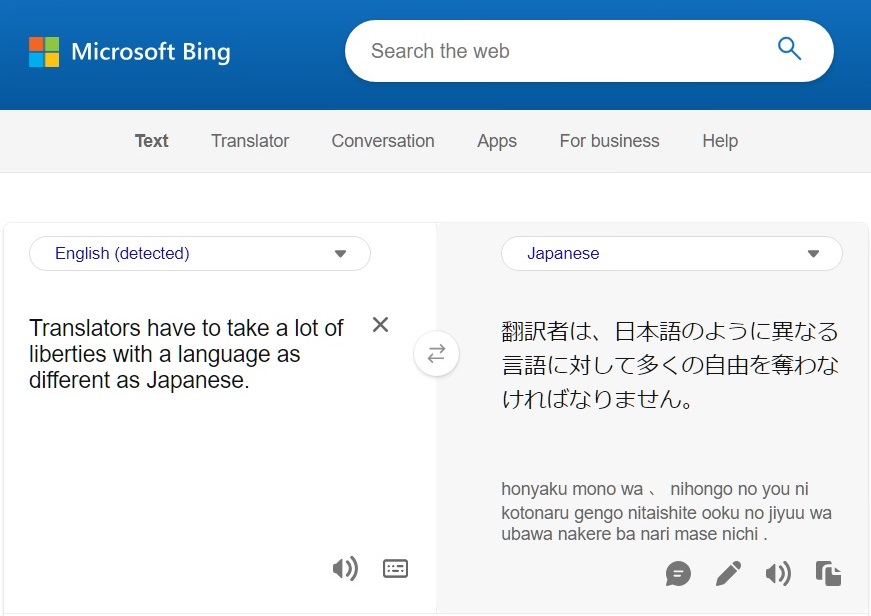

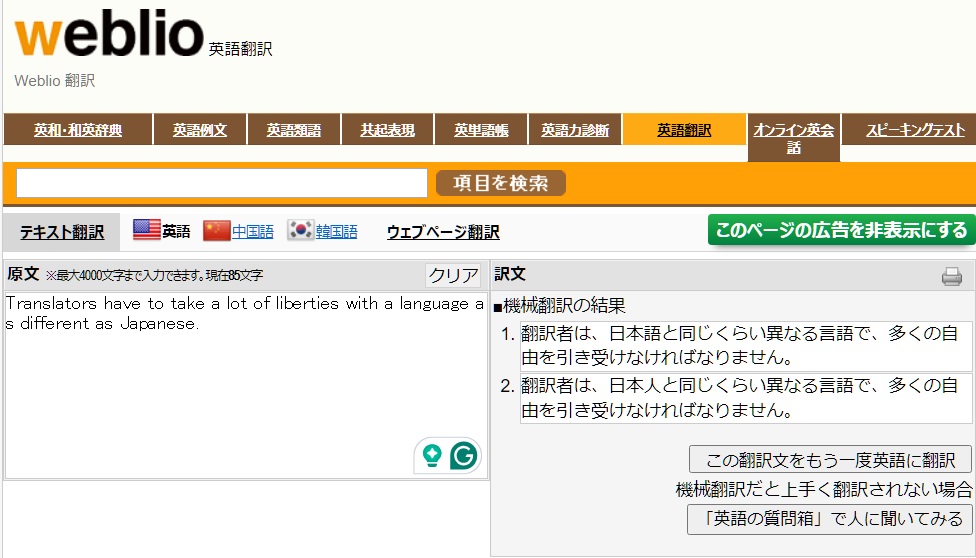

◆ 回りくどいと、 単文 ( simple sentence )ですら訳し損ねる。

–

–

Translators have to take a lot of libertieswith a language as different as Japanese.

( 日本語くらい異なる言語の場合、 翻訳者は大幅に手を加える必要がある。)

( 日本語くらい異なる言語の場合、 翻訳者の裁量に多分に任せる必要がある。)

–※ 極度にかけ離れた言語ゆえ、 大胆な意訳が欠かせないとの旨

–

2024年2月5日実施。

–

〇 1つ 「 Google 」

△ 1つ 「 DeepL Pro 」 ※ 助詞が不適切

× 3つ 「 Mirai 」 「 Bing 」「 Weblio 」

–

〇 【 和訳OK 】 「 Google 」

–

====================================

–

△ 【 和訳微妙 】 「 DeepL 」

「 翻訳者は 」 ではなく、 「 翻訳者には 」 が的確な助詞。

→ 係助詞 「 に 」 + 係助詞 「 は 」 = 「 には 」

厳密には × だが、 かすかに解釈の余地を認めて △。

–

====================================

–

× 【 誤訳 】 「 Mirai 」 「 Bing 」 「 Weblio 」

–

–

「 Mirai 」 「 Bing 」 「 Weblio 」 は、

押し並べて有用な翻訳サイトとみなされているのに、

上記2024年2月時点でも、 一目瞭然の誤訳を犯している。

総崩れと評してよさげな先の3つの訳文をご覧ください。

–

▲▲ 再掲終わり ▲▲

” vocal about – ” には、 その他の誤訳例もたっぷり掲載している。

( 図入り、 実名入り )

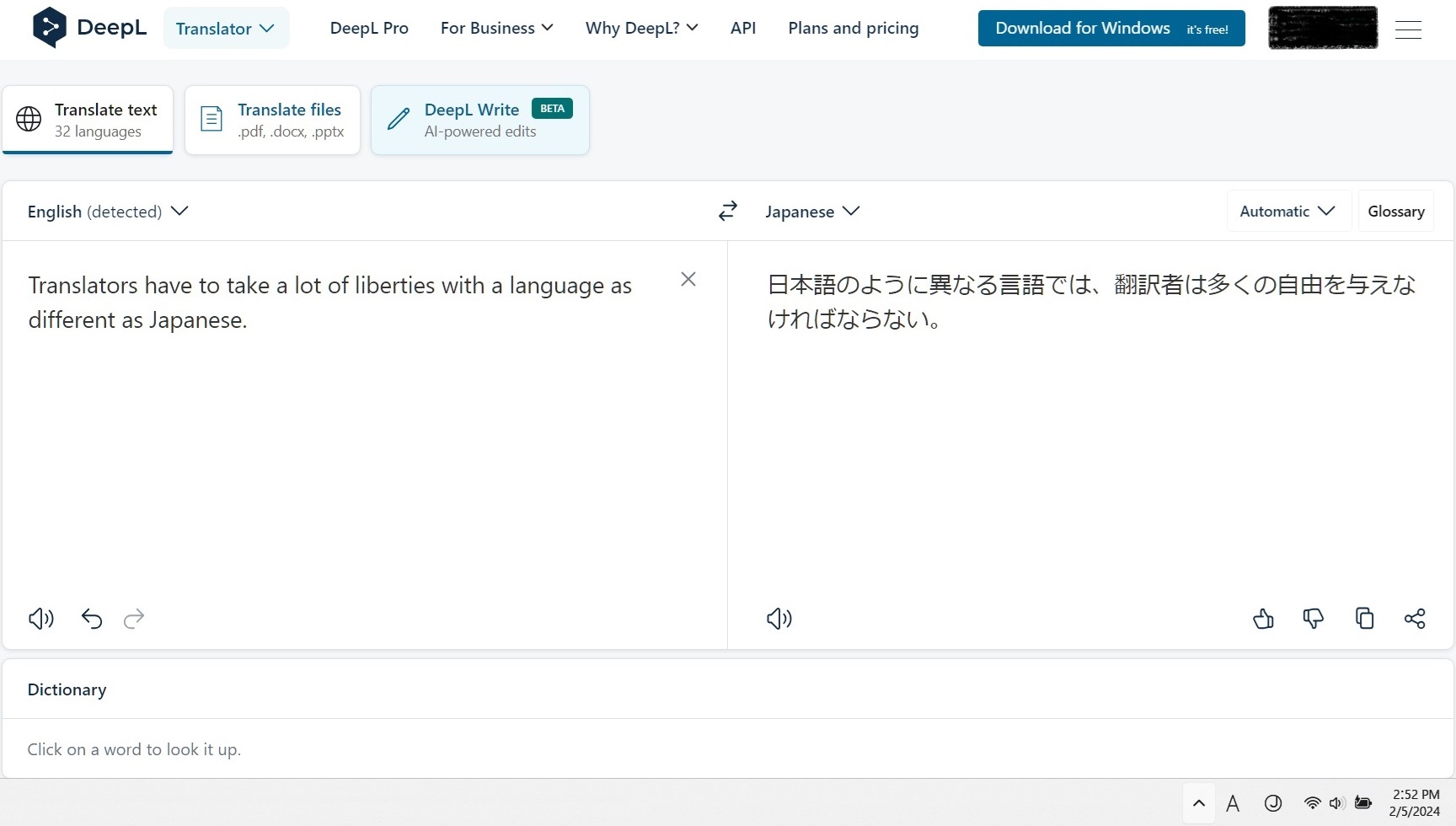

『 AI翻訳革命 』 と題する和書 ( 2022年刊 )の 評論 も試みた。

–

–

–

『 AI翻訳革命 あなたの仕事に英語学習はもういらない 』

隅田 英一郎 (著)

朝日新聞出版、 2022年刊

四六判並製、 272頁

–

↑ ひと口で愚見を申し上げると、

–

でかでかと表紙に掲げる販促文言として、

これで大丈夫なのでしょうか。

–

–

自動翻訳 の英語力は TOEIC 900点

–

日本人の大好きな英語資格だから、 この上ない説得力を持つが、

現場の内幕に熟知する者が読めば、 気恥ずかしくなるだろう。

–

–

人工知能は TOEIC900点 の英語能力ネイティブ一歩手前 に到達した

–

同書 p. 22.

–

思わず苦笑してしまう。

” vocal about – ” で理由を述べた。

学者・研究者の視座はユニークである旨、 改めて思い知った。

誤訳の恐ろしさと語彙運用の機微を知らぬ 「 日本の第一人者 」。

–

★ とんでもない趣旨を、「 第一人者 」 が恬として表明する 「 トンデモ本 」

–

–

自動翻訳の歴史・仕組みの詳述と引用文献は素晴らしく、さすが 「 日本の第一人者 」 とつくづく感服する反面、

素人じみた翻訳実務の解説とのギャップがもったいない。

–

◆ 「 打開策は全件を自動翻訳で処理してしまうことだ 」

( p. 212. )

とは、 いかんともしがたい思考回路。

–

「 精度9割 」 やら

「 TOEIC 900点 」 やら

「 ネイティブ一歩手前 」 やら、のけぞりたくなるほど、 見当違いの見所がいかにも惜しく、

よもやと学識を疑う。

–

–

” Vocal about – ” より

–

検証不十分の訳文を一般公開するよう組織に奨励する学者。

これほど乱暴な邪説を、 よくまあ商業出版したもんだ。

「 毎日自ら自動翻訳を活用して、 その有用性を実感している

ので、 今後は英語に鐚 ( びた ) 一文かけない 」 ( p. 257. )。

こんなにずれていれば、 日本の英語教育はうまくいかないわ。

この辺りの話は、 ” conclusive ” で深掘りした ( 地図入り )。

2022年11月公開のAIチャットボット ” ChatGPT “ の

潜在的かつ深刻な危険性も、 ” vocal about – ” に記した。

–

–

ことさら若い人は、 鍛錬を怠らずに、 本物の自信を構築していく方が得策。大先生らの甘い言葉にだまされるな ! AI に依存しすぎず、 頭脳を育め !

↑ 余命いくばくもなく、 逃げ切れる世代が多め

地頭の基礎能力を鍛え続けつつ、 AI を掛け合わせて市場価値を向上させる。

自分の頭を振り絞ってこなかった人は、 非常時にろくすっぽ対応できない。

AIに頼りきりになると、 感覚が鈍って、 自分の口から英語が出にくくなる。

–” Vocal about – ” より

–

【学術論文】 ※ 外部サイト、 英文

- 学生が生成AIに依存しすぎると、考える力や記憶力が衰える

Kosmyna et al., (2025). Your Brain on ChatGPT:

Accumulation of Cognitive Debt when Using an

AI Assistant for Essay Writing Task. ArXiv.

https://arxiv.org/abs/2506.08872

【 PDF 】

https://arxiv.org/pdf/2506.08872

2025年6月10日付

※ PDF 全206頁、 35MB

–

–

おおよそ同じ言語から派生した同源の 「 インド・ヨーロッパ語族 」 同士は、文法・構文・語彙に共通点が多く、 機械的に置き換えしやすい のに対し、

→ 【参照】 本稿末尾 で、 英俳優オリヴィア・ハッセー ( 1951-2024 ) の自伝を引用

日英は言語・文化の基盤が異次元であるから、 「 精度9割 」 は無謀に近い。

–

” vocal about – “ より

–

◆ 人工知能の発達により、 翻訳・通訳は真っ先に消えるとする説は

根強い。

これまで集めてきた資料を、 ざっと二分すると、 次の通り。

インターネット上で、 現在確認できるリンクを3つずつ添えた。

※ 2025年1月10日 アクセス

–

【 翻訳・通訳 の将来性 】

< 分析主体別 >

–

■ 学術系 → 比較的、安全 ( ≒ 翻訳・通訳は 「 残る 」 職業 )

【例】

・ https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

・ https://www.recruit-ms.co.jp/research/2030/opinion/detail8.html

・ https://mainichi.jp/articles/20180507/k00/00e/040/177000c?fm=mnm

—-( 参考資料 ) 医療通訳研修教材 ※ PDF 全266頁、 6.4MB

—-( 参考資料 ) 医療通訳の現状と課題 ※ PDF 全16頁、 1.5MB

—-医療通訳体制の準備 (日本産婦人科医会)

–

■ 産業系 → 危険 ( ≒ 翻訳・通訳は 「 消える 」 職業 )

【例】

・ https://president.jp/articles/-/20741?page=6

・ https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXZZO3133204004062018000000?page=2

・ https://gendai.ismedia.jp/articles/-/36518

–

「 学術系 」は、 語学の深遠さと語彙運用の奥深さに知悉するためか、

そうそう容易ではないと判定している模様。

先に触れた翻訳・通訳上の困難も勘案され、 見事な分析と感じる。

先述の私の予想も、 我が身可愛さの希望的観測( wishful thinking )

にすぎないわけでなく、 案外れっきとした科学的根拠を伴うらしい。–

–

◆ 前掲リスト【 翻訳・通訳 の将来性 】 の「 産業系 」のうち、2013年

発表当時は大いに話題となり、 盛んに引き合いに出された記事をご案内。

( リスト最後の6つ目 )

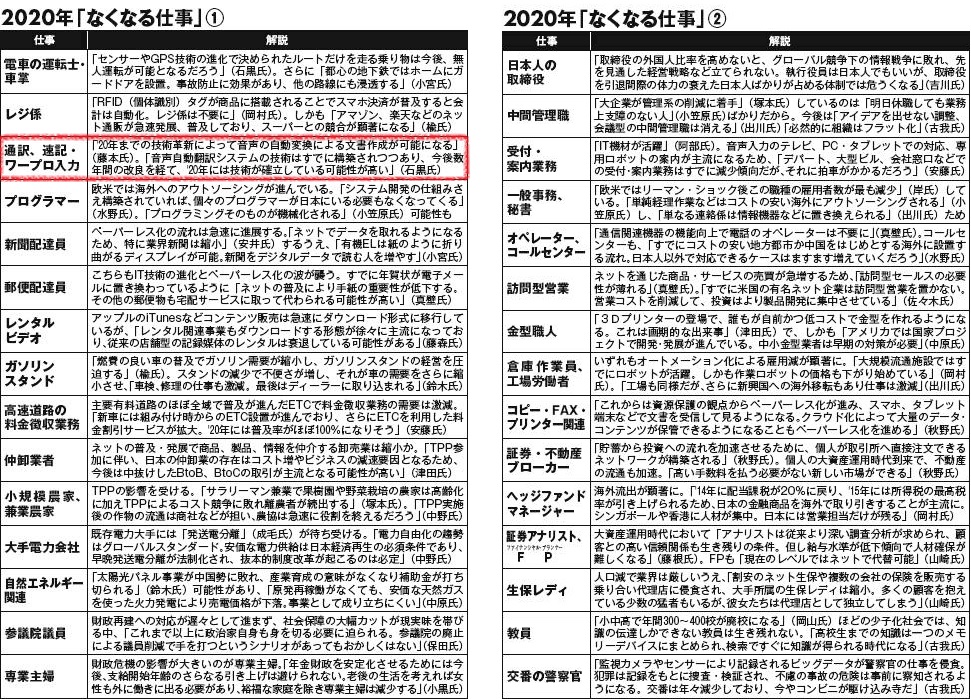

「 2020年の日本を大予測!」 と銘打ち、 「 経済のプロ40名以上 」が、

それから7年後の2020年時点における 「 なくなる仕事 」 を見通す。

–

–

–

通訳、 速記・ワープロ入力

「 ’20年までの技術革新によって音声の自動変換による文書作成が可能になる 」

(藤本氏)。「 音声自動翻訳システムの技術はすでに構築されつつあり、今後数

年間の改良を経て、 ’20年には技術が確立している可能性が高い 」(石黒氏)

–

↑ 赤枠全文拡大 ↑

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/36518

※ 赤枠は引用者

–

まず、 「 通訳、速記・ ワープロ入力 」 が一緒くたなのが目を引く。

共通点はあるものの、 求められる スキル ( 能力・知識・素質・素養・

技術・技量 ) は全然違う。

速記・ワープロ入力と違い、 通訳( 翻訳も ) は個性が出やすい。

速記・ワープロ入力とは比べられないくらい、 自由度が高い。

1個の正解に限定されず、 自分の解釈を適宜織り込むことができる。

前出の ” Translators have to take a lot of liberties ” が物語る。

そのため、 AI翻訳・機械翻訳と同じく、 品質評価が難しくなる。

各職務の基本的 要求事項 を把握していれば、 同枠にはならない。

前提条件が間違っていれば、 正しく検証することは不可能だろう。

「 学術系 」 の適正手続を経た分析であれば、 あり得ない水準。

上表の同年発表の オックスフォード 論文と比較すれば、 一目瞭然。

国勢調査なら「 速記者、 タイピスト、 ワードプロセッサ操作員 」が、

ほぼ同格の枠組みだが、 今や国勢調査の職業分類表から消されている。

2009年の分類表改訂で、「 その他の事務機器操作員 」 に統合された。

議事録作成のIT化が進み、 速記者養成所は2007年1月までに閉鎖された。

1890( 明治23 ) 年の第1回帝国議会から開始した議会での手書き速記。

デジタル化・業務効率化の流れで、 2023年11月に参議院で廃止された。

ご指摘自体は、 前半の大部分は適切で、 後半は外れていると考えられる。

「 ’20年までの技術革新によって音声の自動変換による文書作成が可能になる 」

「 音声自動翻訳システムの技術はすでに構築されつつあり、今後数年間の改良

を経て、 ’20年には技術が確立している可能性が高い 」

◆ 2020年を迎え、 当否結果はだいたい判明した。

「 経済のプロ40名以上 」 の割には、 ひどく恥ずかしい大敗ぶり。

ポジショントーク 込みでも、 記事の趣意を考慮すると感心できない。

一般雑誌に掲載される 「 産業系 」 の未来予測は、 土台からして

雑駁すぎてお粗末な上、 生半可で軽薄な考察が少なくない感触。

職業の実相は、 たやすく傍から見透かせるわけないと私は考える。

どんな職業でも、部外者から見えづらい深みを帯び、それを検討

するには、精通した関係者各位に対する調査と検証を要するはず。

あらかた予想を外しているのは、 なんら不思議はない気がする。

覚悟も真剣味もなく、 あたかも口から出まかせの野次を外野から

飛ばすかのような、 無責任な邪論を垂れ流すのは、 迷惑で失礼。

もしかして、 冗談半分のエンタメ企画だったのかしらん。

ぞんざいな態度で、 不安をあおり、 人の職業を貶めることなかれ。

Never underestimate anyone’s profession.

◆ 日本初の電子辞書 「 IQ-3000 」 が発売された1979年には、

既に翻訳・通訳の将来性は危ぶまれていた。

–

1979年は、 日本語ワープロが発売された年でもある。

( 東芝 JW-10、 630万円、 重量200kg超 )

–

–

【出典】

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20160726004227.html( リンク切れ )

–

▼ 実物

– –

–

以来、 45年以上経過しても、 生き残っている「 翻訳・通訳 」 職。

現に、 この職で食い扶持を稼いでおり、 当分は そう危険ではない。

上級レベル の 「 日本語 ⇔ 英語 」について、 このように思う点

は、 前記した。

この間、 安全圏から消える運命で取り扱われてきた傾向は否めない。

「 翻訳・通訳 」は、むやみやたらに狙い撃ちされ、 ランク入りの常連。

絶滅宣告される未来予測を、 苦々しい気分で何度も読み込んだもんだ。

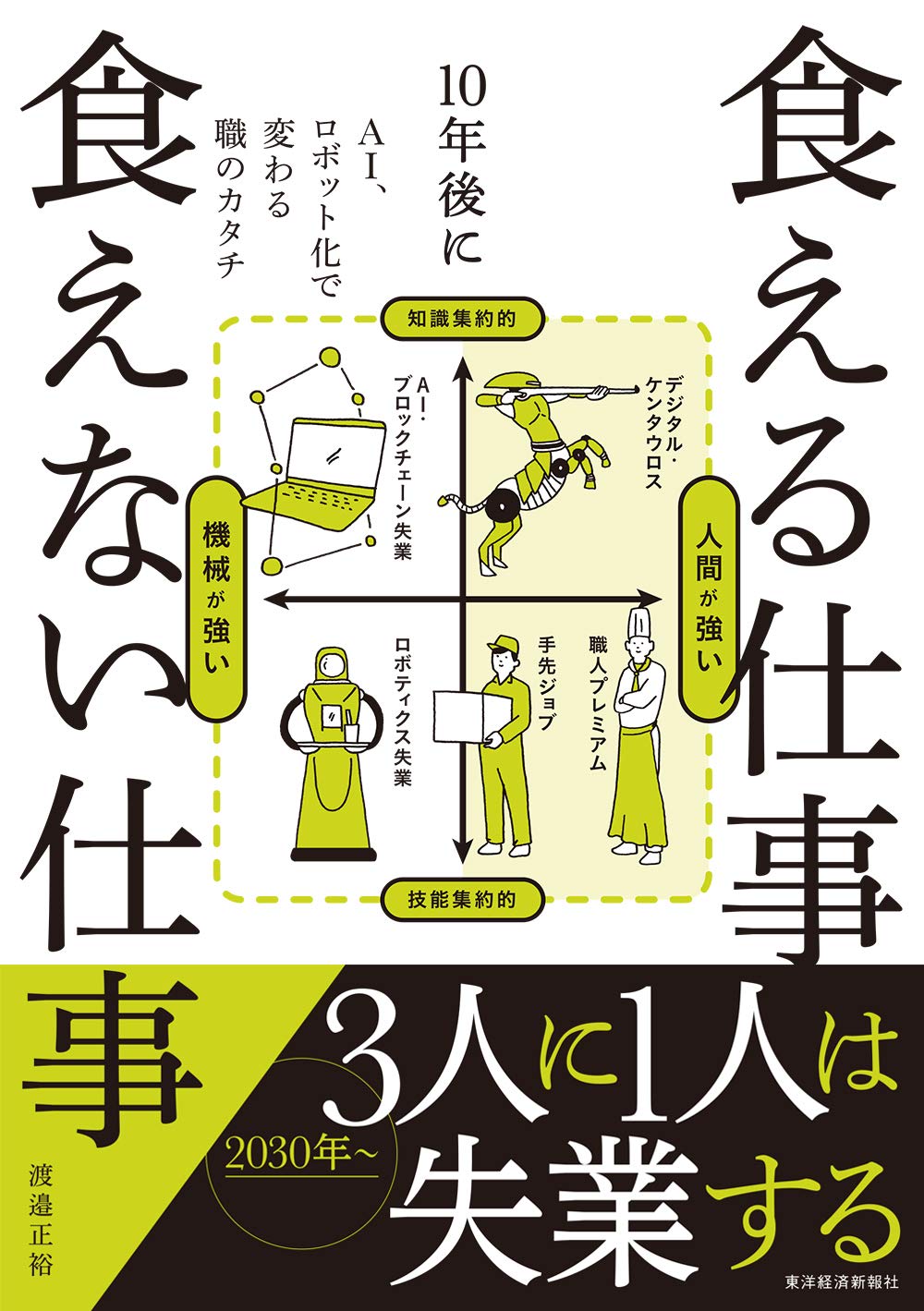

◆ さらに、2020年3月発売の『 10年後に食える仕事 食えない仕事 』

を引用させていただきたい。–

–

『 10年後に食える仕事 食えない仕事 』

渡邉 正裕 (著)

東洋経済新報社、 2020年刊

A5並、 336頁

–

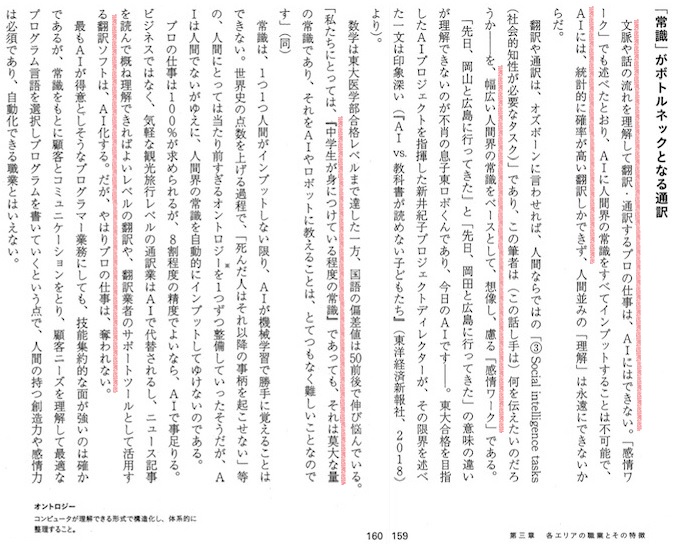

「 常識 」が ボトルネック となる通訳文脈や話の流れを理解して翻訳・通訳するプロの仕事は、

AIにはできない。( 中略 )

AIには、統計的に確率が高い翻訳しかできず、人間並みの

「 理解 」は永遠にできないからだ。( 中略 )

翻訳や通訳は、( 中略 )幅広い人間界の常識をベースとして、

想像し、慮る「 感情ワーク 」である。( 中略 )

概ね理解できればよいレベルの翻訳や、翻訳業者のサポートツール

として活用する翻訳ソフトは、AI化する。だが、やはりプロの仕事は、奪われない。

pp.159-160.

–

画像の拡大

※ 傍線は引用者

–

いずれにせよ、 未来は誰にも分からない。

2026年からは、 AIの進歩により事情が一変するかもしれない。

AI に負けぬよう、 今後とも私は精進してまいります。

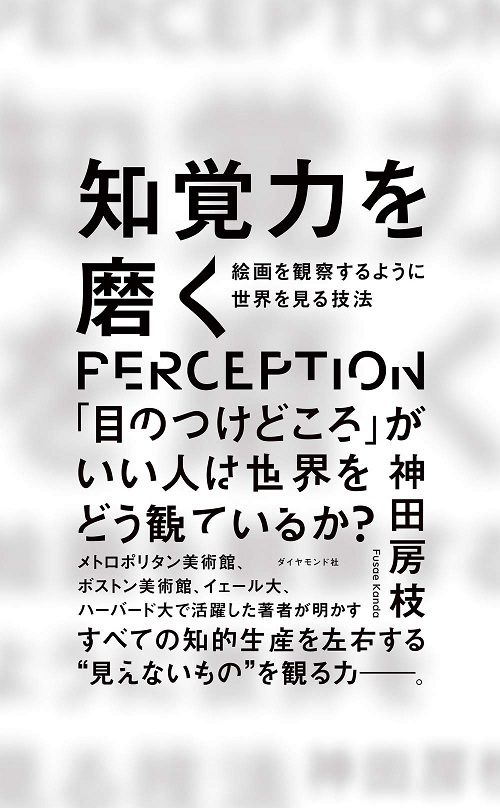

【 書籍紹介 】 2020年10月発売

–

–

『 知覚力を磨く 絵画を観察するように世界を見る技法 』

神田 房枝 Ph.D. (著)

ダイヤモンド社、 2020年刊

A5変並、 264頁

–

先行きが見通せない時代には、思考は本来の力を発揮できなくなります。そこでものを言うのは、思考の前提となる認知、すなわち、

知覚 ( perception ) です。知覚とは、眼の前の情報を受け入れ、独自の解釈を加えるプロセス。

あらゆる知的生産の〝 最上流 〟には、知覚があります。

( 中略 )

いま、真っ先に磨くべきは、「 思考〝以前〟の力 = 知覚力 」なのです。

… 前置きより引用

※ 太字・ハイライトは引用者

–

著者の 神田 房枝 博士 は、 マーケッター・コンサルタント

としても有名な作家、 神田 昌典 氏の実妹である。

–

–

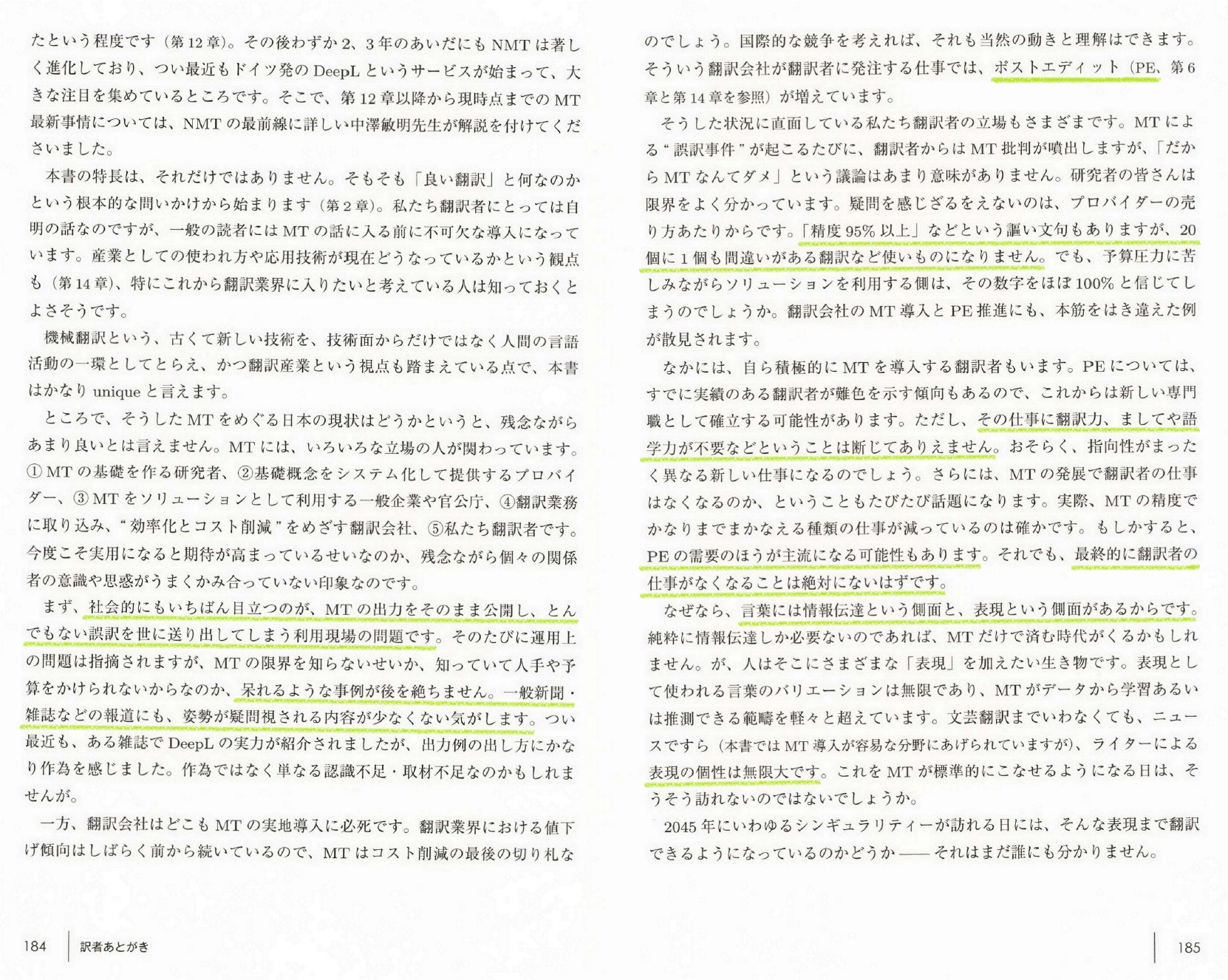

社会的にもいちばん目立つのが、 MTの出力をそのまま公開し、

とんでもない誤訳を世に送り出してしまう利用現場の問題です。( 中略 )

報道にも、姿勢が疑問視される内容が少なくない気がします。

( 中略 )

「 精度 95% 以上 」 などという謳い文句もありますが、

20個に1個も間違いがある翻訳など使いものになりません。( 中略 )

PEの需要のほうが主流になる可能性もあります。 それでも

最終的に翻訳者の仕事がなくなることは絶対にないはずです。なぜなら、 言葉には情報伝達という側面と、表現という側面

があるからです。( 中略 )

表現の個性は無限大です。

–

–

画像の拡大

–

『 機械翻訳 : 歴史・技術・産業 』 pp.184-185.

ティエリー・ポイボー (著)

中澤敏明 (解説) 高橋聡 (訳)

森北出版、 2020年刊

A5判、 192頁※ MT = machine translation = 機械翻訳

※ 傍線は引用者

–

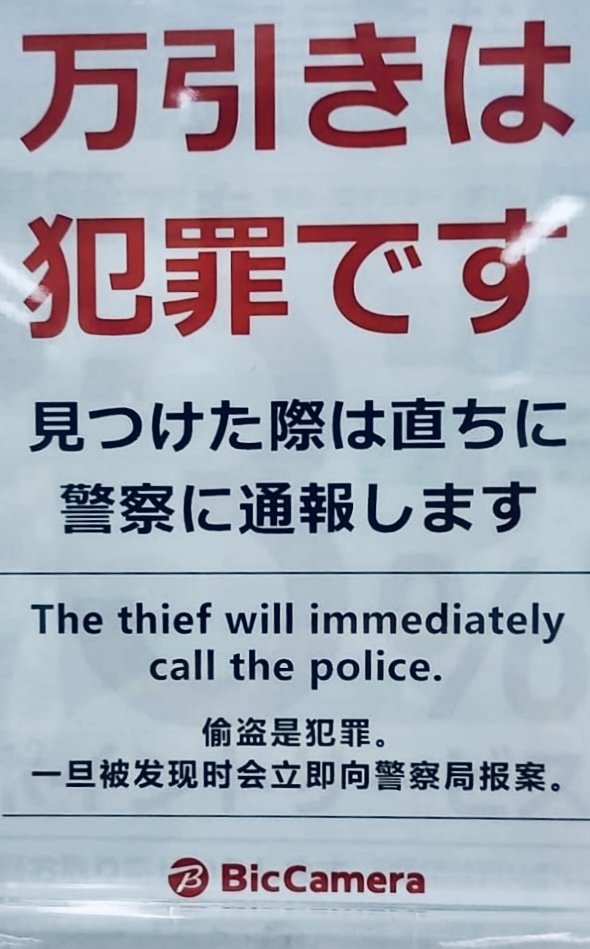

▼ thief が自ら通報してくれるお店 🤣

–

▲ 主語抜きの邦文を機械英訳した失敗例

( 2023年 ビックカメラ なんば店 )

–

–

勝手に 「 幻覚 」 を生み出す怖さ人間が翻訳していれば絶対に起こり得ない誤訳を、

生成型AIは確率論の名において平気で冒すことが出来る

–

–

「 AIが間違えるハズがない 」 は危険。

平気で嘘をつく生成型人工知能の限界

https://www.mag2.com/p/news/583243/3

2023年8月31日付

–

AIを過信する危うさは、 ” Vocal about – ” で追究した。–

–

【参考】 ※ 外部サイト

- THE FUTURE OF EMPLOYMENT :

HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION ?

( 雇用の未来 : コンピューター化によって仕事は失われるのか )

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne

英国オックスフォード大のフレイとオズボーン

2013年9月17日付

※ PDF 全72頁、 1.1MB

※ 既出、 英文 → 参考和訳

- 日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に

~ 601種の職業ごとに、コンピューター技術による代替確率を試算~

https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/news/newsrelease/cc/2015/151202_1.pdf

2015年12月2日付

株式会社 野村総合研究所

※ PDF 全5頁、 400KB

- 人工知能やロボットなどで代替可能な職業100&

代替されない可能性が高い職業100まとめリスト

https://gigazine.net/news/20151203-robot-replaceable-job/

2015年12月3日付

– - 2021年は 「 AIに仕事を奪われる 」 最初の年になる

https://www.mag2.com/p/news/479069

2021年1月1日付

- AIが仕事を奪うとは?

なくなる仕事・残る仕事とAI時代の職業選択のポイント

https://www.bigdata-navi.com/aidrops/681/

2021年8月16日付

- AIによって将来 「 なくなる仕事 」と「 なくならない仕事 」の違い

https://mba.globis.ac.jp/careernote/1152.html

2021年9月10日付

- GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact

https://arxiv.org/pdf/2303.10130.pdf

2023年3月27日付

※ PDF 全35頁、 2.4MB

※ 参考和訳 ( 前編 )( 後編 )

- Fastest declining occupations, 2023 and projected 2033

( 急減する職業、2023年と2033年予測 – 米連邦労働統計局 )

https://www.bls.gov/emp/tables/fastest-declining-occupations.htm

2024年8月29日付

– - The Labor Market Effects of Generative Artificial Intelligence

( 生成的人工知能の労働市場への影響 )

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5136877

2024年12月18日付

– - ChatGPT の Deep Research に聞いた「 今後AIに代替される職業 」 20選

https://japan.cnet.com/article/35229247/

2025年2月10日付

–

< 英文原文 >

ChatGPT’s Deep Research just identified 20 jobs it will replace.

https://www.zdnet.com/article/chatgpts-deep-research-just-identified-20-jobs-it-will-replace-is-yours-on-the-list/

2025年2月5日付

–

–

◆ 以下、 ” No need. (1) ” より再掲。

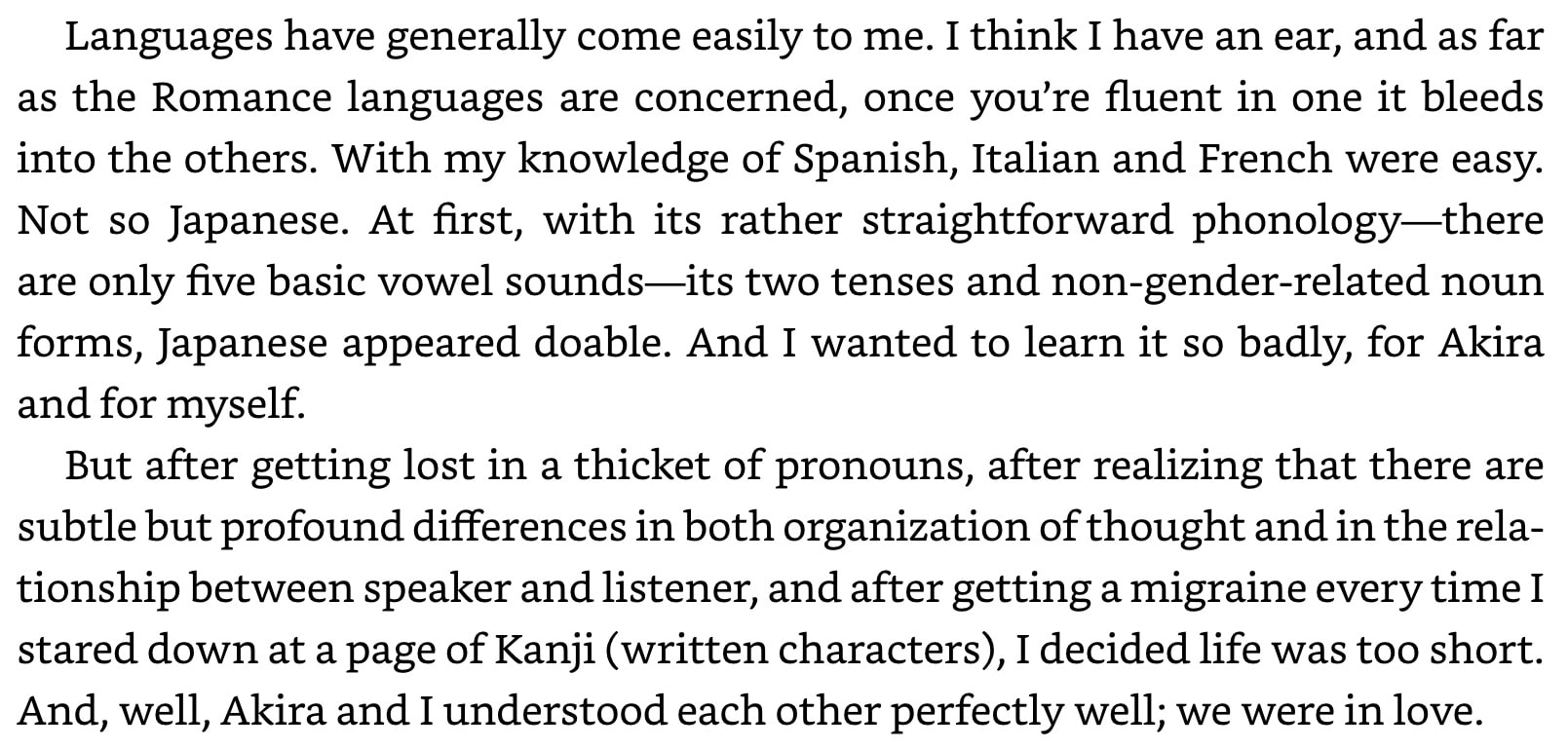

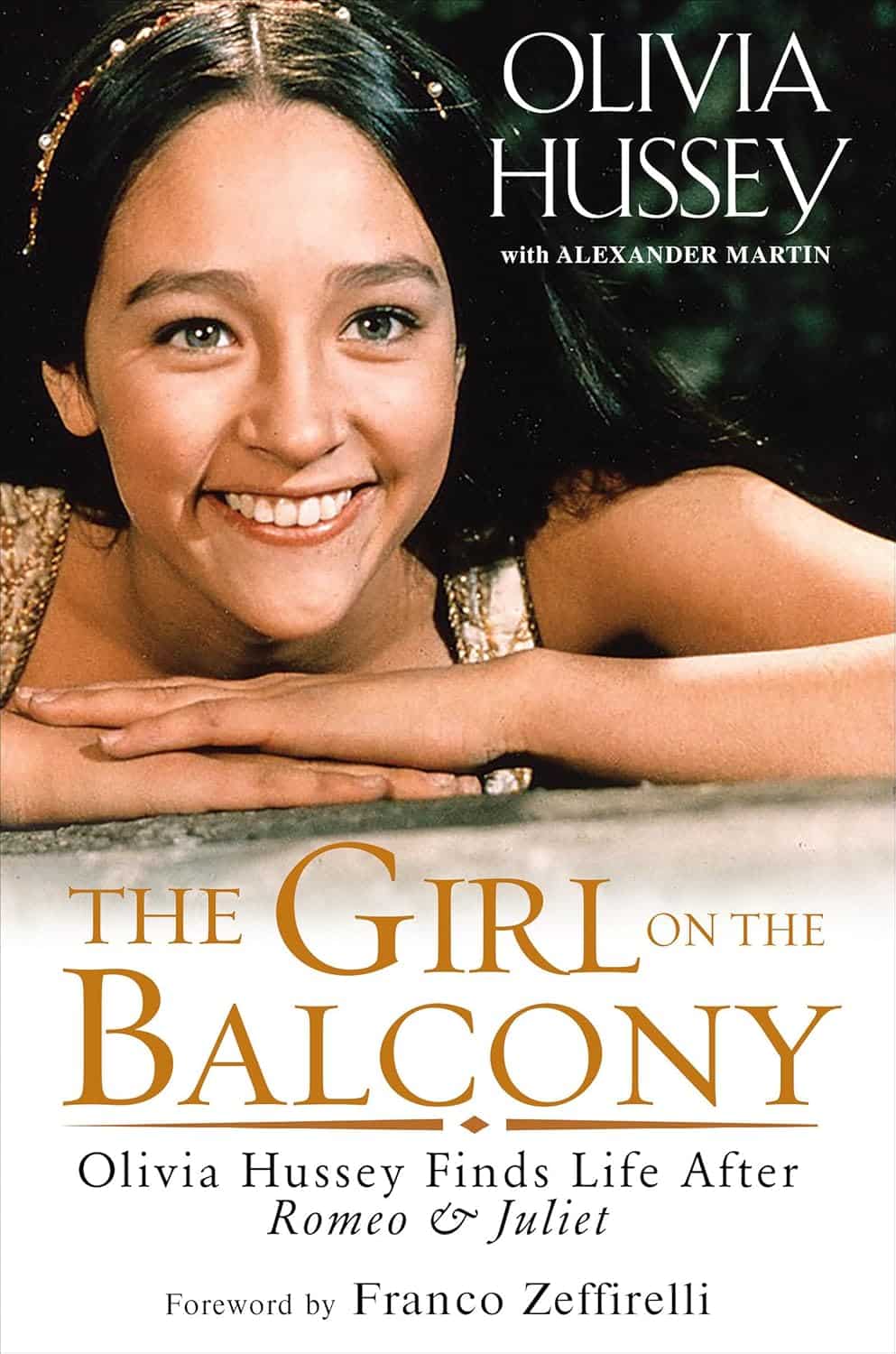

語学の才を自認し、 英・西・伊・仏に秀でたオリヴィアでも日本語はお手上げだった。

” Meanwhile, I was struggling with my Japanese. ” と自伝で告白する。

彼女の母語はスペイン語だが、 多言語で多年働いてきたためか見識が高く、 日本語と

印欧語( インド・ヨーロッパ語族 ) の違いを見抜き、 核心に踏み込み考察している。

–

–

Languages have generally come easily to me.

私の場合、 言語は割かし簡単に習得できました。

( 中略 )

I wanted to learn it so badly, for Akira and for myself.

アキラと自分のために、 どうしても日本語を身につけたかったのです。

( 中略 )

[A]fter getting migraine every time I stared down at

a page of Kanji, I decided life was too short.漢字のページを見つめるたびに偏頭痛がするので、

人生は短すぎると判断しました。( 中略 )

Akira and I understood each other perfectly well;

we were in love.アキラと私はお互いを完璧に理解していました。

私たちは愛し合っていたからです。

–

–

–

” The Girl on the Balcony

Olivia Hussey Finds Life after Romeo and Juliet ”

Long-Distance Love 遠距離恋愛

–

得意な ” Romance languages ” ( ロマンス語 ) をずらずらと列挙している。

–

–

自分では耳が良い方だと思っています。

ロマンス語に関しては、1つの言語を流暢に話せるようになると、

他のロマンス語にも応用でき、自然に馴染んでいきます。

母語のスペイン語のおかげで、イタリア語とフランス語は簡単でした。( 原文は前出 )

–

時間をかけて勉強しない限り、 行き着かない見解と行き詰まり。

–

–

でも日本語は違いました。

音韻が比較的単純で、 基本母音がわずか5つのみ、

時制も2種類しかなく、 名詞には性別がないため、

当初は習得が簡単だと思いました。

–

しかし、 代名詞の羅列に迷い込んだ後、

思考の構成や話し手と聞き手の関係において、

微妙で奥深い違いがあることに気づきました。( 原文は前出 )

–

聞きかじった知識では、 このような具体性のある相違点は書き出せないと考える。

実際に日本語教材を入手し、 机に向かい、 頭を振り絞って努力されたのだと思う。

日本語に立ち向かった意欲的な挑戦と撤退せざるを得なかった無念が感じ取れよう。

アキラ愛には圧倒されるが、 オリヴィアの語学力も本物であることを推察できる。

( 中略 )

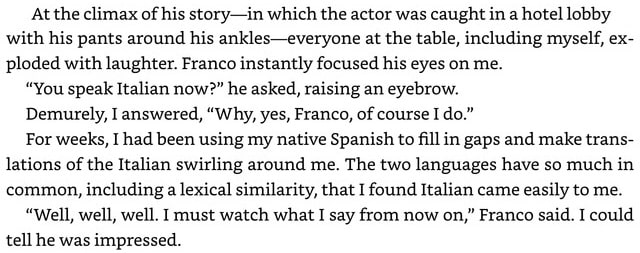

印欧語はお手の物で、 イタリア人の ゼッフィレッリ監督 を感心させている。

–

–

” You speak Italian now ? ” he asked, raising an eyebrow.

「 イタリア語を話せるようになったのか? 」

と監督は片眉を上げて尋ねました。

–Demurely, I answered, ” Why, yes, Franco, of course I do.”

私は控えめに答えました。 「 ええ、フランコさん、もちろん話せますよ。」

( 中略 )

For weeks, I have been using my native Spanish to fill in

gaps and make translation of the Italian swirling around me.数週間もの間、 母語のスペイン語を使って穴を埋め、

周囲を飛び交うイタリア語を訳して理解してきました。

–The two languages have so much in common, including

lexical similarity, that I found Italian came easily to me.両言語は語彙の類似性を含め、 共通点が非常に多く、

イタリア語は私にとって簡単に感じられたのです。–

–

” The Girl on the Balcony

Olivia Hussey Finds Life after Romeo and Juliet ”

Late Nights 夜遅くに

–

オリヴィアの母方の叔父は、 フォークランド紛争 ( 1982年 )中に通訳を務めた

アルゼンチン海軍の バリー・メルボルン・ハッセー ( 1931-2004 )中将である。

※ 紛争時は ” Captain “( 大佐 )、 最終階級は ” Vice Admiral “( 中将 )

–

–

幼い頃の記憶の中で、 私が最も大切にしているのは、

バンジーとリニーと過ごした平日のひとときです。

–

多動な姪っ子の 「 バンジーおじさん 」 でいる時を除けば、

叔父はアルゼンチン海軍のバリー・メルボルン・ハッセー大佐でした。

生涯を海軍一筋に捧げた、 献身的な軍人だったのです。

–

–

–

” The Girl on the Balcony

Olivia Hussey Finds Life after Romeo and Juliet ”

A Rough Start 厳しい幼少期Audible CD Kindle ハードカバー ペーパーバック

オリヴィア・ハッセー ( 1951-2024 )

–

ブエノスアイレス生まれのオリヴィアは、 幼少期にかわいがってもらったと本書に

書くが、 言語環境と努力だけでなく語学堪能の遺伝子を受け継いだ可能性がある。

- ” Olivia Hussey’s multicultural upbringing shaped her.”

( オリヴィアは異文化に囲まれて育ち、人格が形成された。)

– - ” Olivia may have genetically inherited a gift for languages.”

( オリヴィアは語学の才を遺伝的に受け継いだ可能性がある。)

–

◆ 1967年10月25日付の視聴回数 600万回 以上を誇る有名なインタビューがこちら。

翌1968年の英・伊合作映画 『 ロミオとジュリエット 』 で世界的名声を得る前である。

–

–

15歳と言ってるが実は16歳で、タバコをくゆらせ、カクテルをすする若い美貌がまぶしい。

それから49年後、2016年12月6日のご両人がこちらで、同じく 英国映画協会 (BFI) 主催。

–

–

オリヴィアの名誉のために付け加えると、 動画中の喫煙や飲酒、そして髪型は、

ジュリエットの清純なイメージを厳守するよう命じられたことへの反発心から、

わざとやってみせたパフォーマンスだったという。

” I did it because I was a rebel.” とその頃の生意気な動機を明かしている。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

▲ 字幕: 正しくは 「 1967年 」 と 「 2016年 」

–

前掲の1967年の撮影現場に立ち会ったパラマウント社の幹部が、 すぱすぱタバコ

を吸う彼女に驚き、 息をのんだ表情や声をオリヴィアが真似てみせると、 会場は

どっと笑いに包まれた。

–

( 以下略 )

詳細は、 ” No need. (1) ” をご覧ください ( 写真・動画多数 )。

※ 原書 ( 2018年刊 )の邦訳版は未発売、 和文はすべて拙訳

” The Girl on the Balcony

Olivia Hussey Finds Life After Romeo & Juliet ”

KENSINGTON PUBLISHING CORP. (2018).

長男 Alexander Martin ( 1973- ) との共著

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

母オリヴィアと一緒に日本のメディアに登場

していた、 あの金髪の 「 アレックス坊や 」

Audible CD Kindle ハードカバー ペーパーバック

▲ 序文は監督 フランコ・ゼッフィレッリ ( 1923-2019 )

https://www.fondazionefrancozeffirelli.com

→ この巨匠の自伝 ( 1986年刊 ) も傑作 ( 邦訳あり )

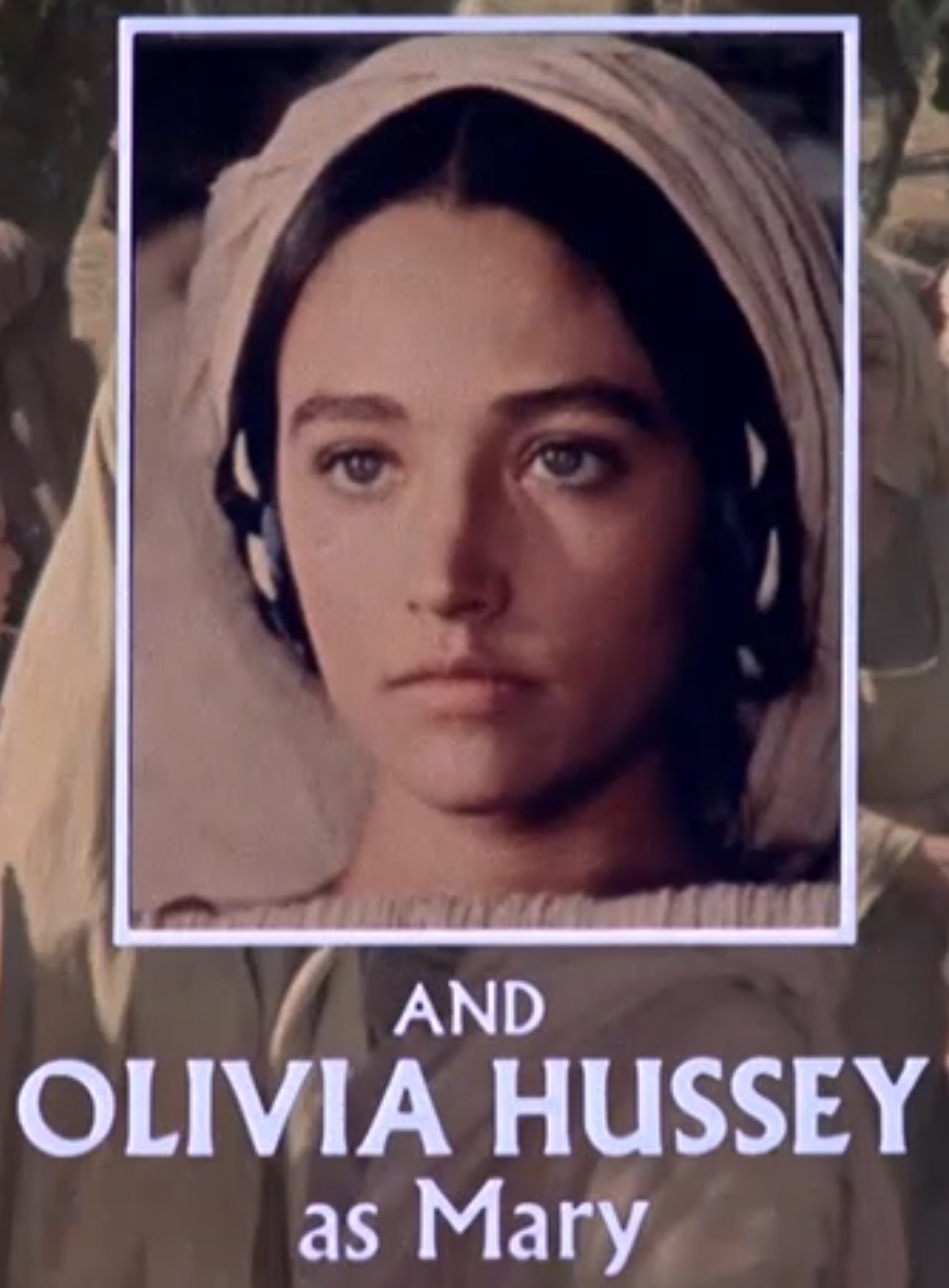

My favorite role of Olivia Hussey ( 1951-2024 )

▼ 神に選ばれし者の戸惑いを、 静かな眼差しで受け入れる深い憂いと陰り

– –

–

▲ ゼッフィレッリ監督 『 ナザレのイエス 』( 1977年 ) の聖母マリア

<ニコニコ動画( 吹き替え ) 前編 ・ 後編> <輸入盤ブルーレイ>

映画デビュー作( 英・1965年 )でも、 13歳にして忘れがたい名演を披露している。

イギリス英語は、 オリヴィアの映画・記事・書籍などから、 私は長年学んできた。

語彙力を高めてくれた英俳優は、 ユスティノフ ( Peter Ustinov、1921-2004 )。

.jpg)