Presence

2026/01/23

存在感

「 存在感 」 といったら、 名詞 ” presence “。

定訳である。

【発音】 prézns

【音節】 pres-ence (2音節)

逆に、” presence ” ときたら「 存在感 」に加えて、

次を意味する。

- 存在

- 風采

- 出席

- 面前

- 舞台度胸

- 臨場感

- 駐留

” presence ” は、 やや堅めの言い回し。

英語ネイティブなら、 中学生くらいから自ら使い始めるレベル。

平均的な事務系社会人であれば、日常卑近の名詞である。

さらに、勢力争い に明け暮れる、政治・経済・軍事 の

ニュース報道には欠かせない。

–

◆ 「 存在感 」を冒頭に掲げた理由は、メディアに出てくる

用法で最も目立つ感があるからである。

「 存在感 」さえ覚えておけば、 別の意味の ” presence ” も、

どうにか推測できるはず。

青字で並べたように、 細かく見ると多義。

それでも、複雑多岐ではなく、つながりは見出しやすい。

芋づる式に連想可能な語義中心である。

特定の 「 存在感 」 が 報道価値 を高めるためか、

” presence ” の語意のうち、

最も存在感を示すのが「 存在感 」との印象を抱いている。

( No pun intended. )

そこにいたり、あったりするだけで、 人々の注意を引き寄せ、

話題を提供するため、 メディアに重宝されるのが「 存在感 」。

良くも悪くも強烈な個性が匂い立つ存在には、目も心も、

吸い付けられてしまう。

–

He is still a formidable presence on screen.

( 今でも彼はスクリーンの中で圧倒的な存在感を放つ。)

–

–

–

–

Powerful screen presence

銀幕における「 存在感 」に視線が釘付け

逆に、 個性のかけらもなく、 似たり寄ったりの様子には、

目をそらしたくもなる。

–

–

–

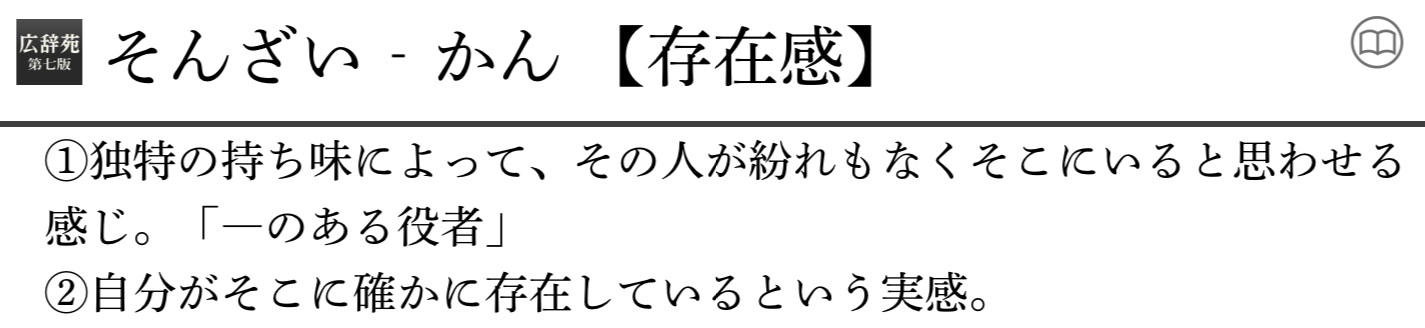

そんざいかん【存在感】

- 独特の持ち味によって、その人が紛れもなく

そこにいると思わせる感じ。- 自分がそこに確かに存在しているという実感。

–

『 広辞苑 第七版 』

新村 出(編) 岩波書店、 2018年刊

( ロゴヴィスタ アプリ版 )–

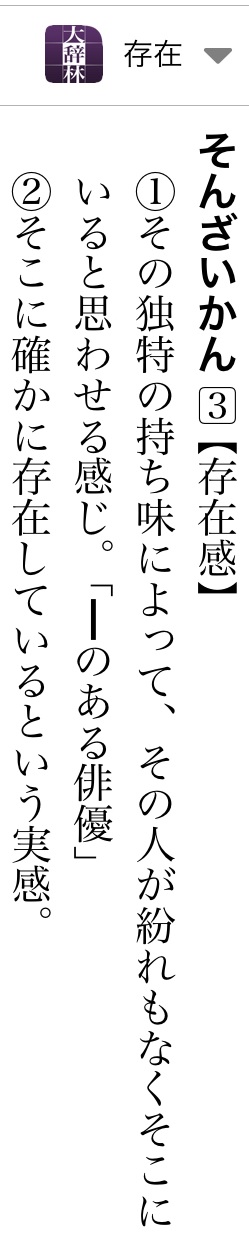

- その独特の持ち味によって、その人が紛れもなく

そこにいると思わせる感じ。- そこに確かに存在しているという実感。

–

よくある風潮とはいえど、ここまでの酷似ぶりは珍しい。

–

著名な辞書がこうだと、がっかりしてしまう。

さて、どちらが「 底本 」だろうか。

–

–

–

そのため、” presence ” = 「 存在感 」 が記事中のキーワード扱い

されることもしばしば。

最新の実例をご覧いただくと、きっと手早く理解が深まる。

今年2019年8月~9月に受信した ニュースメルマガ から選んでご案内。

- ” X, provocative presence in civil rights, dies at 91″

( 公民権運動の挑発的存在のXが死去、91歳)

– - ” Build an Online Presence Without Giving Up Privacy”

( プライバシーを保ちつつ、オンライン上の存在感を築く)

– - ” Boost Your Online Presence with Our SEO Services”

( 当社のSEOサービスで、オンライン上の存在感向上)

– - ” Japanese firms seek to boost presence in Africa”

( アフリカにおける存在感を高めようと努める日本企業)

– - ” We live in a world where there is the presence of violence.”

( 我々は暴力が存在する世界に住んでいるのです。)

– - ” X is a Japanese drug giant with a major presence in New York.”

( X社はニューヨークで確固たる存在感を持つ日本の大手製薬会社です。)

– - ” E-commerce has become universal as major retailers

ramp up their online presence.”

( 大手小売店がオンライン上の存在感を強化するにつれ、

eコマースは普遍的なものになった。)

※ eコマース = Electric Commerce、 電子商取引

– - ” President says U.S. will keep a presence in Afghanistan.”

( 米国はアフガニスタンに駐留し続けると大統領が述べる)

– - ” She has been a constant presence at anti-government

demonstrations.”

( 彼女は、反政府デモの常連であった。)

– - ” Researchers point to women’s increased presence

in the workforce.”

( 研究者は、労働人口における女性の増加を挙げる。)

( 研究者は、女性の社会進出を指摘する。)

– - ” His presence was a serious threat to public safety.”

( 彼の存在は公安に対する深刻な脅威であった。)

– - ” I have never lost the sense of God’s presence in my life.”

( 自分の人生で、神様の存在感を失ったことはありません。)

– - ” I was always awestruck by her presence.”

( 彼女の存在感には、常に畏敬の念に打たれていました。)

– - ” His profound presence cannot be replaced.”

( 彼の重厚な存在感は唯一無二のもの。)

– - ” He wants to establish a distinct presence on YouTube.”

( ユーチューブで際立つ存在感を確立することを彼は望んでいる。)

( ユーチューブで際立つ存在になることを彼は望んでいる。)

–

- ” Colombia declared a national emergency after confirming the

presence of the fungus.”

( その菌の存在を確認後、コロンビアは国家非常事態宣言を出した。)

– - ” The first-year assistant coach is making his presence felt.”

( アシスタントコーチ1年目の彼は、自分の存在感を発揮している。)

– - ” X felt her mother’s presence throughout her life.”

( Xは人生を通じて母親の存在を感じた。)

–

- ” Residents did not know of her presence until the reporters

showed up.”

( 記者らが現れるまで、入居者たちは彼女の存在を知らなかった。)

– - ” He said he had 10 weeks left to serve, in the presence of

prison guards.”

( 彼は看守立ち会いのもと、刑期は10週間残っていると述べた。)

–

出るわ出るわ。–

絞り込むのが大変なほど。

上記は、47件から精選した粒ぞろいで、基本的なニュース用法。–

ニュース報道では、 概ねこの2つが中心となる。

–

–

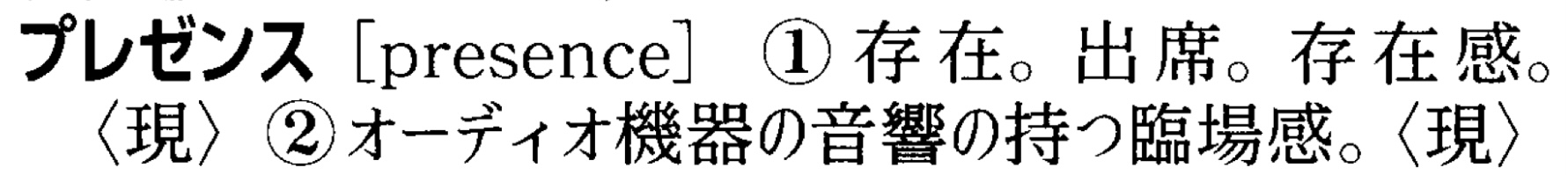

◆ 一般向けの「 カタカナ語辞典 」では、

–

『 コンサイス カタカナ語辞典 第5版 』

三省堂編修所(編集)三省堂、 2020年刊

<三省堂HP>

–

語釈全文である。

この「 第5版 」は、2020年9月10日に発行された。

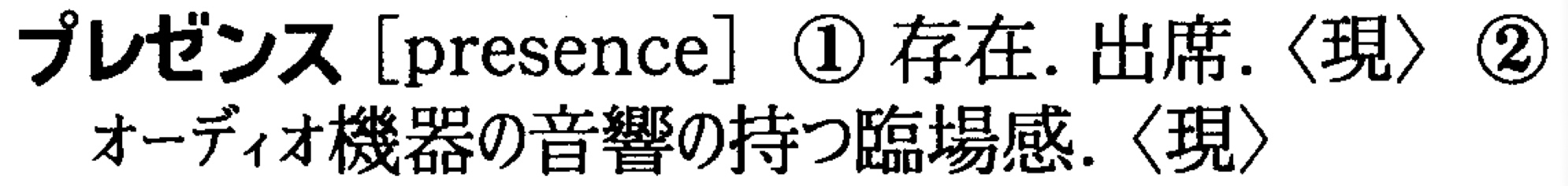

それから、ちょうど26年前の1994年9月10日に発行

された「 初版 」の全文はこちら。

–

–

『 コンサイス カタカナ語辞典 初版 』

三省堂編修所(編集)三省堂、 1994年刊

–

「 存在感 」 がない。–

だったりするが、意味合いに矛盾はない。

–

ちゅうりゅう【駐留】

- 軍隊が一定期間、ある土地に滞在すること。

( 明鏡国語辞典 第三版 )

–- 軍隊が、外国の土地などにいちじとどまっていること。

( 三省堂国語辞典 第八版 )

–

国防関連は、特に慎重を要するため、次のような

カタカナ表記も近頃は定着しつつある。

–

–

- military presence

( 軍事プレゼンス )

–

- peacetime presence

( 平時プレゼンス )『 新訂・最新軍事用語集 英和対訳 』

金森 國臣(編集)、日外アソシエーツ、2019年刊

無用な誤解を防ぐため、カタカナで書き出しているのであろう。

一般人が用いる用語ではないため、 問題なく通用している模様。

「 プレゼンス 」は、 国語辞典でも項目立てされている。

–

–

プレゼンス【 presence 】

- 存在。存在感。特に、軍事・国家などがある地域へ 駐留・進出

して 軍事的、経済的に影響力 を持つ存在であること。

( 精選版 日本国語大辞典 )

–- 存在。存在感。特に、軍事・国家などがある地域へ 駐留・進出

して 軍事的、経済的に影響力 をもつ存在であること。

( デジタル大辞泉 )

–- 存在すること。特に、国外での 軍事的・経済的影響力 の存在。

( 広辞苑 第七版 )

–- [ 存在の意 ]

国外における 軍事的・経済的影響力。

( 大辞林 第四版 )

- 存在。

- 威力を誇示すること。示威行為。

( 三省堂国語辞典 第八版 )

–

※ 下線・ハイライトは引用者

他国における 「 軍事的・経済的影響力 」 とある。

–

『 精選版 日本国語大辞典 』 と 『 デジタル大辞泉 』 は、

一言一句一致しているのが、 目を引く。

–

▼ 精選版 日本国語大辞典

–

▲ デジタル大辞泉

–

◇ 小学館 『 デジタル大辞泉 』 特設サイト

https://daijisen.jp/digital/index.html–

※ いずれのアプリも、物書堂 版

◆ 物書堂 版アプリの『 デジタル大辞泉 』は、2012年発売の小学館

『 大辞泉 第2版 』の 書籍版 に基づいているが、 その後も継続更新

している小学館データベースの最新データが反映されているため、

書籍版を超える 収録数 を誇る。

一方、2006年刊の『 精選版 』 の本家本元は、日本最大の国語辞典

として名高い、『 日本国語大辞典 第二版( 全13巻+別巻 ) 』

( 2000~2002年刊 )。

通称『 日国 』 ( にっこく )。

念のため、『 日国 』も調べてみたところ、 上記『 精選版 』

と同一の語釈だった。 ( 第11巻、 p.1091. )

両者とも、小学館 が出版する辞書とはいえ、完全一致はいかがなものか。

「 持つ 」 と 「 もつ 」 の使い分けで、 区別したつもりなのか。

デリカシーに欠けた感のある、 清々しい大胆さもなかなかね。

–

- ” Rally against presence of U.S. nuclear aircraft carrier”

( 米原子力 空母のプレゼンス への反対集会)

– - ” Tensions continue to rise over U.S. military presence”

( 米軍のプレゼンスに対する高まり続ける緊張感)

– - ” Governor push for smaller U.S. military presence”

( 米軍のプレゼンスを縮小するよう知事が要請)

–

- ” Resentment over the disproportionately large military presence”

( 軍の大きすぎる存在感に反発)

– - ”

The U.S. military presence has provided security benefits.”

( 米軍の存在は、安全保障面で利益をもたらしてきた。)

–

- ” The military presence, however, is widely unpopular.”

( しかし、軍の存在は大いに嫌われている。)

– - ” The military presence has been cut to somewhere around

1,000 troops now.”

( 駐留する兵員数は、今や1,000名程度まで削減されている。)

–

- ” Many local residents are unhappy about the military presence.”

( 多くの地元住民は、軍の存在に不満を抱いている。)

–

- ” X confirms US troop presence” ※ ニュース見出し

( X国、米軍の駐留認める)

– - ” US completes Afghanistan troop withdrawal

to end 20-year presence”

( 米軍、20年間駐留したアフガニスタン撤収完了)

–

2021年8月31日付 ※ ニュース見出し

【和文】

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN014VT0R00C21A7000000/

【英文】

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Afghanistan-turmoil

/US-completes-Afghanistan-troop-withdrawal-to-end-20-year-presence

–

◆ 「 存在 」 や 「 存在感 」 では、表現しきれない重厚な中身。

カタカナで表記せざるを得ない苦渋を、汲み取れる気がする。

無論、 もっと身近な普段使いの 「 存在 」 「 存在感 」 でも使える。

- ” Local residents expect to see an increased tourist presence

in the area.”

( 地元住民は、観光客が増えると予想している。)

– - ” There was a heavy police presence at the home.”

( その家には大勢の警官がいました。)

– - ” The place seemed to reject human presence.”

( その場所は人間の存在を拒絶するかのように思えた。)

– - ” There is a significant rodent presence at the location.”

( その場所にはかなりのネズミがいる。)

– - ” I didn’t realize the difference my presence can make

in someone’s life.”

( 私の存在が、誰かの人生にもたらす違いに気づいていなかった。)

( 私の存在が、誰かの人生に違いをもたらすことができるなんて。)

– - ” Your presence ensures success.”

( あなたの存在によって成功が約束される。)

– - ” The driver seems aware of her presence.”

( 運転手は彼女の存在に気づいているようだ。)

– - ” There is a presence about him.”

( 彼にはどこか存在感がある。)

– - ” She may have left physically, but her presence remains.”

( 肉体的には去ったかもしれないが、 彼女の存在感は残っている。)

– - ” I can feel the presence of my deceased dog.”

( 亡き愛犬がそばにいるような気がする。)

– - ” Our business doesn’t have an online presence.”

( 我が社にはインターネット上の存在感がない。)

– - ” She had good looks and a commanding presence.”

( 彼女は容姿端麗で威厳のある存在感であった。)

– - ” We need an influencer with a strong social media presence.”

( ソーシャルメディアで強い存在感を放つ インフルエンサー が必要だ。)

– - ” I stay out of the spotlight and limit my social media presence

to the bare minimum.”

( 目立つことを控え、ソーシャルメディア上の存在感を最小限に抑えている。)

– - ” Her presence is no longer politically sustainable.”

( 彼女の存在は、もはや政治的に持ちこたえられるものではない。)

– - ” Metal detectors are helpful in detecting the presence of

unauthorized weapons.”

( 金属探知機は、許可されていない武器の存在を検出するのに役立つ。)

– - ” His presence will be sorely missed.”

- ” His presence will be dearly missed.”

( 彼が存在しないことは、かなりの痛手である。)

( 彼が亡くなり、とても惜しまれる。)

存在不明

–

※ 在籍しているかすら分からない

→ 現時点で Outlook は把握不能–

( 単に未接続 offline なだけだったりする )

–

◆ 報道価値 を考慮すれば、 「 存在感 」 と 「 存在 」 が主となる。

–

軍事関連では 「 駐留 」 も大事。

–

その他の語義は日頃使われるものの、ニュース沙汰にはなりにくい。

- 風采

- 出席

- 面前

- 舞台度胸

- 臨場感

◆ ” presence ” の語源は、 ラテン語 「 出席 」( praesentia )。

意味が広がっていった。

–

–

「 ~ の存在 する場所で 」

と言い換えれば、 これまた 「 存在 」 から想起できる。

–

- ” Her children were forced to celebrate Christmas

in the presence of their dead mother.”

( 子どもたちは、母親の亡骸の前でクリスマスを祝う

ことを強いられた。)

上掲の主な語義( 青字 )を網羅することが想定できよう。

–

< 核 > となる「 出席 」「 存在感 」「 存在 」で、 まず柱を立てる。

残りは、追々肉付けしていけばよい。–

–

こうした流れを取り入れると、単語学習が楽になる。

–

語源は、 発生順 の語義の配列をする辞書には、大抵載っている。

しかし、 頻度順 に配列する辞書の方が、< 核 > は分かりやすい。–

ゆえに、 一般的な英語学習者には、頻度順の方が実用的と考える。

学習者対象の 学習英英辞典(EFL辞典) は、 大方「 頻度順 」。

英語ネイティブ向けの英英辞典は 「 発生順 」 が目立つ印象。–

で詳述している。

–

–

–

◆ ” presence ” は、名詞のみ。

可算と不可算を兼ねるが、基本は不可算名詞。

なぜなら、< 核 > たる「 出席 」「 存在感 」「 存在 」が

不可算名詞であるから。

どちらも抽象的でつかみどころがない概念。

つまり、不可算名詞の「 抽象名詞 」( abstract noun )。

–

【参考】 ※ 外部サイト

・ 不可算名詞は「 物質 」「 抽象 」「 固有 」の3つ

・ 可算と不可算を見分ける簡単なコツ

・ 可算と不可算を兼ねる名詞について

・ 可算と不可算についてよくある質問–

–

–

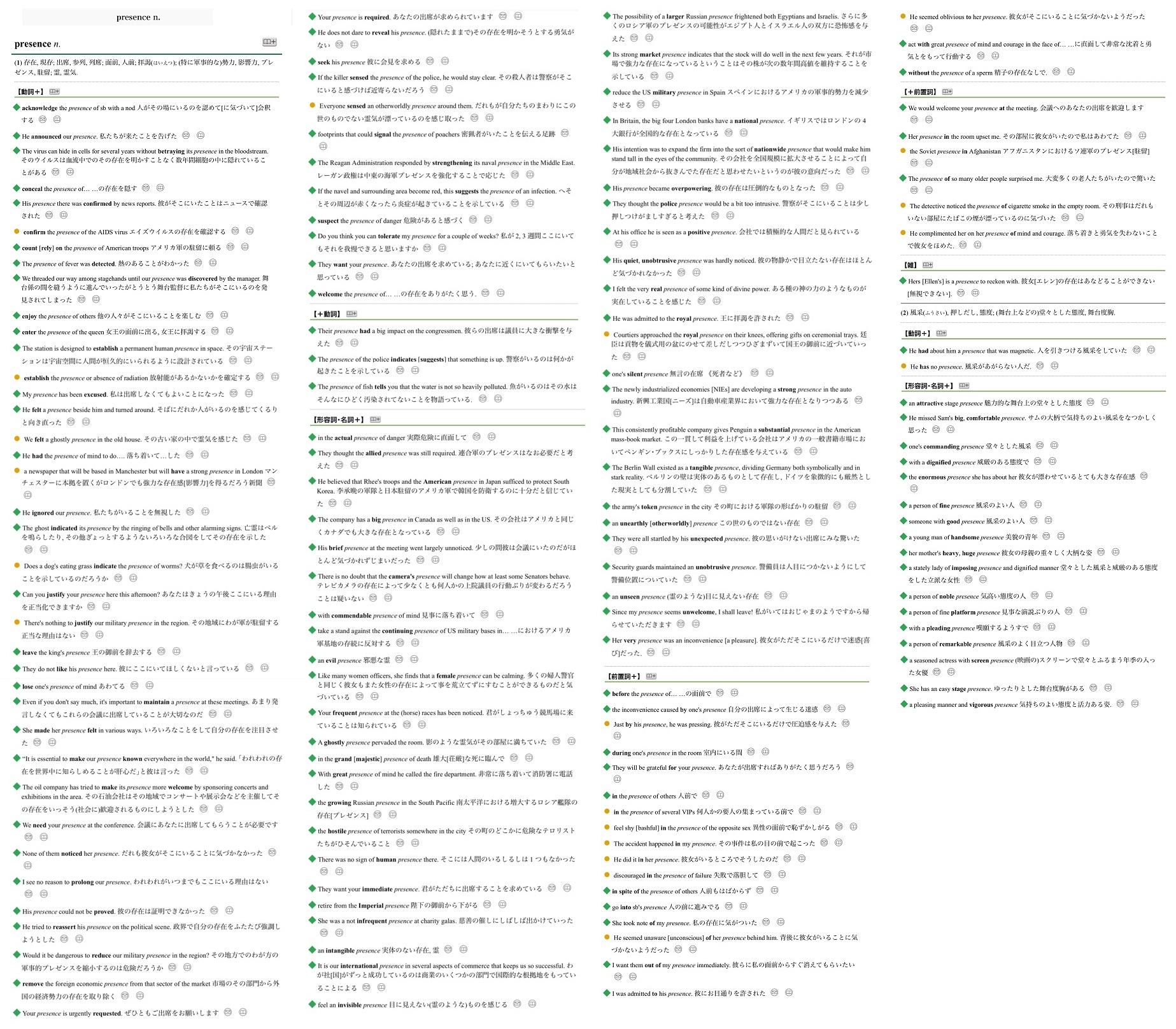

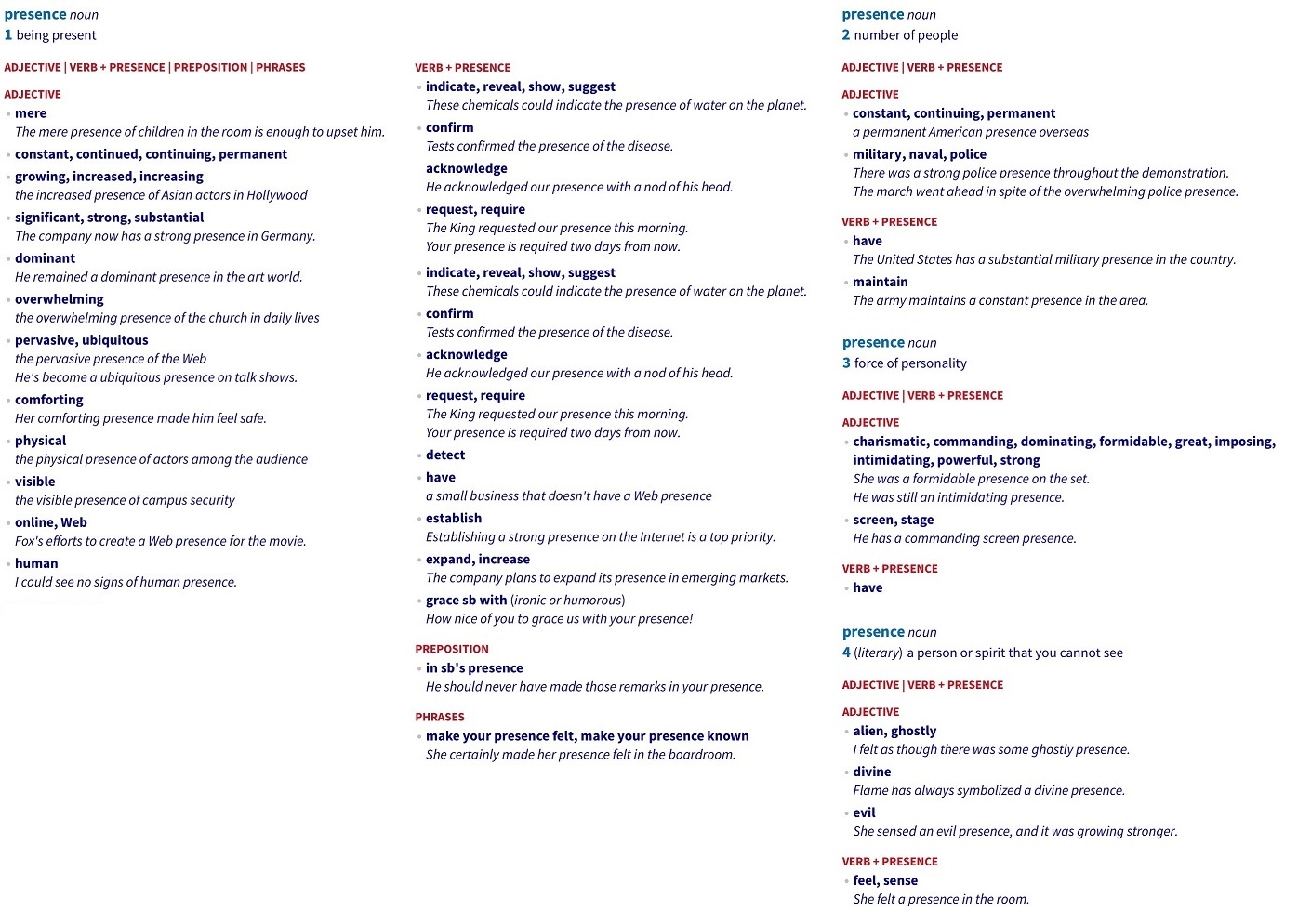

◆ 4大学習英英辞典( EFL辞典 )に基づき、” presence ” の

可算・不可算を仕分けると、 原則は次の通り。

- 存在感 不可算

- 存在 不可算(または単数名詞)

- 風采 不可算

- 出席 不可算

- 面前 不可算

- 舞台度胸 不可算

- 臨場感 不可算

- 駐留 不可算

- プレゼンス 単数名詞

- 霊 可算

–

※ 「 単数名詞 」 = ” singular noun “

単数形で使われるのが一般的な名詞

このように不可算が圧倒的に優位である。

だから、「 基本は 不可算名詞 」。

◆ こうして、例文やら語義やら、数多く見てくると、

” presence ” は大した存在に思えてくる。

ところが、 英単語全体における立ち位置はそうでもない。

- 重要度:<3001~6000語以内>

- 書き言葉の頻出度:<2001~3000語以内>

- 話し言葉の頻出度:3000語圏外

( ロングマン、LDOCE6 )

【発音】 prézns

【音節】 pres-ence (2音節)

話し言葉がランク外であることは、先ほど記した

「 少々堅めの言い回し 」の裏付けのひとつになる。

すなわち、 政治・経済・軍事 の方面。

–

への言及は 必須となる。

有力な『 新編 英和活用大辞典 』及び

『 オックスフォードコロケーション辞典 』

は、下記の通り、たっぷり紙幅を割いている。

–

–

■ 名詞 “ presence ”

画像の拡大

ー

『 新編 英和活用大辞典 』(アプリ版)より転載

ー

” presence ” 1語のために、 このボリューム。

ちょいと見掛け倒しな重要度・頻出度であったはずなのに。

いくらなんでも、分不相応ではないか。

–

以下に似通う特色である。

どれほど重きを置かれているか。

ご紹介した例文から垣間見えるように、いつの時代も

勢力・権力にまつわる報道は重要視されるものである。

–

–

【関連表現】

- ” presence of mind ”

( 心の平静 )

「 心ここにあらず 」 ( absence of mind ) の逆。

「 心ここに 存在 ( presence ) する 」より。

–

Presence of mind ( 1660s ) is a loan-translation of

French présence d’esprit, Latin praesentia animi.

–

フランス語 ” présence d’esprit ” 及び

ラテン語 ” praesentia animi ” からの

借用翻訳 ( a loan-translation ) と書いてある。

” peace of mind ” に似た意味合い。

◇ 「 見出し 」英語の解説は、ここが秀逸 ↓

英語ニュースの読み方( 見出し編 )RNN時事英語