Please be aware that -

2025/11/27

~ にご留意ください。

–

注意を喚起 するための常套句。

率直な意味は 「 知っておいてくれ 」。

< 注意書き > や < 免責事項 > として、

堅めの文書によく出てくる。

–

□ Please be aware

□ Be aware

- ご留意ください

- ご承知おきください

- ご注意ください

これら3つが主な和訳である。

- ” Please be aware of the following updates.”

( 以下の最新情報にご留意ください。)

( 以下の最新情報をご承知おきください。)

( 以下の最新情報にご注意ください。)

◆ ” aware ” の品詞は、 形容詞のみ。 –

–

–” aware ” に動詞はない。

-

” aware ” は形容詞であり、 動詞ではない。

-

” aware ” に、 動詞は存在しない。

–

形容詞だから「 状態 」 を示す。

–

「 知っていて 」

「 気づいていて 」

「 承知していて 」

こんな 「 状態 」。

換言すれば、

「 知っている状態 」

「 気づいている状態 」

「 承知している状態 」

–

したがって、 ” aware ” 1語 では、 次を意味しない。

× 「 知る 」

× 「 気づく 」

× 「 承知する 」

–

動詞 を伴わない限り、 こうした行為にならない。

–↑

–↑ 主に ” be動詞 ”

もし行為であれば、 形容詞ではなく、 動詞である。

「 気づいている 状態 」 が ” aware ” で、

「 気づく 行為 」 ではないということ。

–

ところが、 和訳する時は、 ごっちゃに入り乱れており、

日本人学習者を惑わせる原因となっている。

本稿では、 この問題を事細かに解き明かしている。

–

◆ 語源は、 古英語 「 注意深い 」( gewær )。

–

【発音】 əwέər

【音節】 a-ware (2音節)

–

「 アウェァ 」 などと聞こえ、 「 R 」 は目立たない。

–

反意語は、 否定の接頭辞 ” un ” ( ~ でない ) を加えた

” unaware “。

【発音】 ʌ̀nəwέər

【音節】 un-a-ware (3音節)

–

「 知らない 」 「 気づかない 」 状態。

「 状態 」 だから、 形容詞 ( adjective )。

–

◆ “ aware ” も ” unaware ” も、 自らが 「 文の要素 」 となる、

「 叙述的用法 」( predicative use ) の形容詞。

すなわち、 叙述形容詞( predicative adjective )である。

「 叙述的用法 ( predicative use )」 の形容詞は、名詞を説明する。

「 名詞+動詞 」の後、または「 名詞 」 の後に来るのが原則。

英和・和英では 「 叙述 」、 英英では ” not before noun ”

などと表記されている。

COBUILD( コウビルド )を含む、 Collins( コリンズ )系辞書の場合、

” v-link ADJ ” で ” the adjective is used after a link verb ” の意。

同じく 「 叙述形容詞 」 を示唆する。

対をなすのは、 名詞を直接修飾する 「 限定的用法( attributive use )」

の形容詞で、 こちらは名詞の前に置く。

” a link verb ” とは、 「 連結動詞 」。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 英語の形容詞の用法は2つ

→ 「 限定的用法 」 と 「 叙述的用法 」

– - 日本語の形容詞の用法は3つ

→ 「 限定的用法 」 と 「 叙述的用法 」 と 「 副詞的用法 」

※ 「 用法 」 の直前の 「 的 」 が抜けても同義

◼︎ 形容詞 ” aware ” は、 英単語全体から見ても、

最頻出 かつ 最重要。

以下の全3項目において、 最高ランク。

- 重要度: 最上位 <トップ3000語以内>

- 書き言葉の頻出度: 最上位 <トップ1000語以内>

- 話し言葉の頻出度: 最上位 <トップ1000語以内>

さらに、< Academic Word List >(※)入りしている。

※ 英語圏の大学教科書の頻出単語570語

( 以上、 ロングマン LDOCE6 )

–

◆ しかし、” aware ” は日本の学校教育で軽視されている模様。

日本人にとって、 使い方が分かりにくい ことが一因である。

–

■ 意味の似た 次の 動詞 と比較すれば、

形容詞 ” aware ” の扱いにくさに気づく。

- know ( 知っている、 他動詞・自動詞 )

→ 事実・真実として知っているものと確信

– - learn ( 知る・学ぶ、 他動詞・自動詞 )

→ 知識・情報を得て学習する

– - understand ( 理解する、 他動詞・自動詞 )

→ 「 含み 」 までも十分に知るほど深く認識

– - notice ( 気づく、 他動詞・自動詞 )

→ 変化などをさっと感知

– - perceive ( 知覚する、 他動詞・自動詞 )

→ 五官でとらえた五感を幅広くカバー

※ perceive で 『 日国 』 を用いて詳述、 図入り

–

- realize ( 悟る、 他動詞・自動詞 )

→ 物事の本質までじっくり理解し、 はっきり自覚

–

- recognize ( 思い出す・認める、 他動詞 )

→ 既知の知識・記憶と一致し、 あっと思い出す

※ 自動詞はまれ

–

意味が重なるため、動詞と形容詞を混同してしまう。

ここでつまずく日本人学習者は少なくない。

–

◇ 私たち日本人には、さっぱり飲み込めない英単語が、

動詞のような意味合いの形容詞

–

どう考えても、” aware ” は 動詞( verb )に思えるのだ。

–

◆ この問題については、” vocal about ” で考察した。

–

■ 英語の 形容詞 を、 日本語の 形容詞 に置き換えても、

日本語として不自然になることが多いため、

もっと分かりやすい 動詞として和訳する傾向

がある。

–

■ 日英では、言語系統が大きく異なる。

言語が違いすぎるため、 英語の形容詞は日本語の

動詞に転換 しないと通じないことが多々ある。

–

–

■ すんなり通じることが大切で、 品詞は不問。

こうした工夫が、 結果的に混乱を招いている。

◇ 具体例など、 詳しくは ” vocal about ” へ

–

概ね、動詞の方が感覚的に理解しやすい。

幼児の言語習得プロセスでも、動詞が先。

–

” aware ” は、

「 気づいている 」 状態 ( → 形容詞 )

「 気づく 」 行為 ( → 動詞 ) ではない

だが、 和訳すると同然で、 見分けがつかず、 混乱

–

◆ 類語の筆頭は、 ” conscious ” と ” cognizant “。

両方とも、 状態を表す形容詞。

–

–

–

『 ランダムハウス英和大辞典 第2版 』

小学館、1993年刊 ( 物書堂 アプリ版 )

… ” conscious ” の語釈より

□ conscious

【発音】 kɑ́nʃəs 【音節】 con-scious (2音節)

–

□ cognizant

【発音】 kɑ́gnəzənt 【音節】 cog-ni-zant (3音節)

- “We should be conscious of the risks around us.”

- “We should be cognizant of the risks around us.”

- “We should be aware of the risks around us.”

( 自分の周囲の危険を認識するべきである。)

どちらも 形容詞。 動詞ではない。

–

■ 意識する「 行為 」 → 動詞

–

ではなく、 ” conscious ” ” cognizant ” ” aware ” は、

–

■ 意識している「 状態 」 → 形容詞

だが、 和訳すると同然で、 見分けがつかず、 混乱

–

【参照】

・ ” sick ” → 名詞でなく、 形容詞

・ ” dead ” → 動詞でなく、 形容詞

・ “ vocal ” → 動詞でなく、 形容詞

・ ” limbo ” → 形容詞でなく、 名詞

・ ” necessary ” → 動詞でなく、 形容詞

◆ 形容詞なので、 ” be動詞 ” ( 黒の下線部 ) に続くのが、

最多パターン。

- “I think I am aware of his problems.”

( 彼の問題は分かっているつもりだ。)

– - “She was aware that he was wrong.”

( 彼女は彼が間違っていることに気づいていた。)

– - “We were well aware that Mom was very sick.”

( 母が重病だということは、私たちはよく分かっていました。)

– - “I am fully aware of the danger.”

( その危険は十分に承知しています。)

– - “Are you aware of the situation ? ”

( その状況をご存知ですか?)

– - “My boss was not aware of the situation.”

“My boss was unaware of the situation.”

( 上司はその状況を知りませんでした。)

– - “I am aware of this issue.”

( この問題に私は気づいています。)”

– - “Are you aware that it’s illegal ? ”

( それが違法だと気づいていますか?)

– - “He is very aware of her drug abuse.”

“He is well aware of her drug abuse.”

( 彼は、彼女の薬物乱用について、重々承知している。)

– - “They were aware of the possibility of infection.”

( 彼らは感染の可能性に気づいていた。)

– - “My parents were aware of the couple’s visit.”

( 両親は2人の訪問の件を知っていた。)

– - “My professor is very much aware of what’s going on around the world.”

( 世界中で何が起きているか、教授はとてもよく知っている。)

– - “He was not aware of this law.”

“He was unaware of this law.”

( 彼はこの法律を知りませんでした。)

– - “This website has a lot of red flags you need to be aware of.”

( このウェブサイトには、 気づくべき危険信号が山と出ている。)

– - “You need to be aware of two important changes.”

( 2つの重要な変更点に注意する必要があります。)

– - “Travelers need to be aware of the current requirements

for international travel.”

( 旅行者は海外旅行の現行の要件を知っている必要がある。)

– - “Most students are not aware of upcoming tuition changes.”

“Most students are unaware of upcoming tuition changes.”

( 学生の大半は、今度の授業料の変更を知らない。)

– - “We were not aware of the prohibition on duplication.”

“We were unaware of the prohibition on duplication.”

( 我々は複写禁止について知りませんでした。)

– - “I was not aware of the camera recording me groping her behind.”

“I was unaware of the camera recording me groping her behind.”

( 彼女の尻を触っている様子がカメラに撮られていたなんて、

私は気づきませんでした。)

– - “Make sure all employees are aware of the policy.”

( 全従業員がこの方針を把握するようにしておくこと。)

–– - “We always have to be aware of the enemy within.”

( 我々が常に注意しなければならないのは、内なる敵である。)

– - “We are aware of the media reports and are cooperating with authorities.”

( 我々はメディア報道について知っており、当局に協力しています。)

– - “Most victims were not even aware that anything was wrong.”

( 大半の被害者たちは異変に気づいてすらいなかった。)

– - “We must be aware of the impact our words have.”

( 言葉のもたらす影響力について、我々は自覚するべき。)

– - “As you all are well aware, we cannot predict

when this pandemic will come to an end.”

( 皆様もよくご存じの通り、このパンデミックが

いつ終わるか、私たちには予測できません。)

— - “Please be aware of the deadlines.”

( 締切日にご留意ください。)

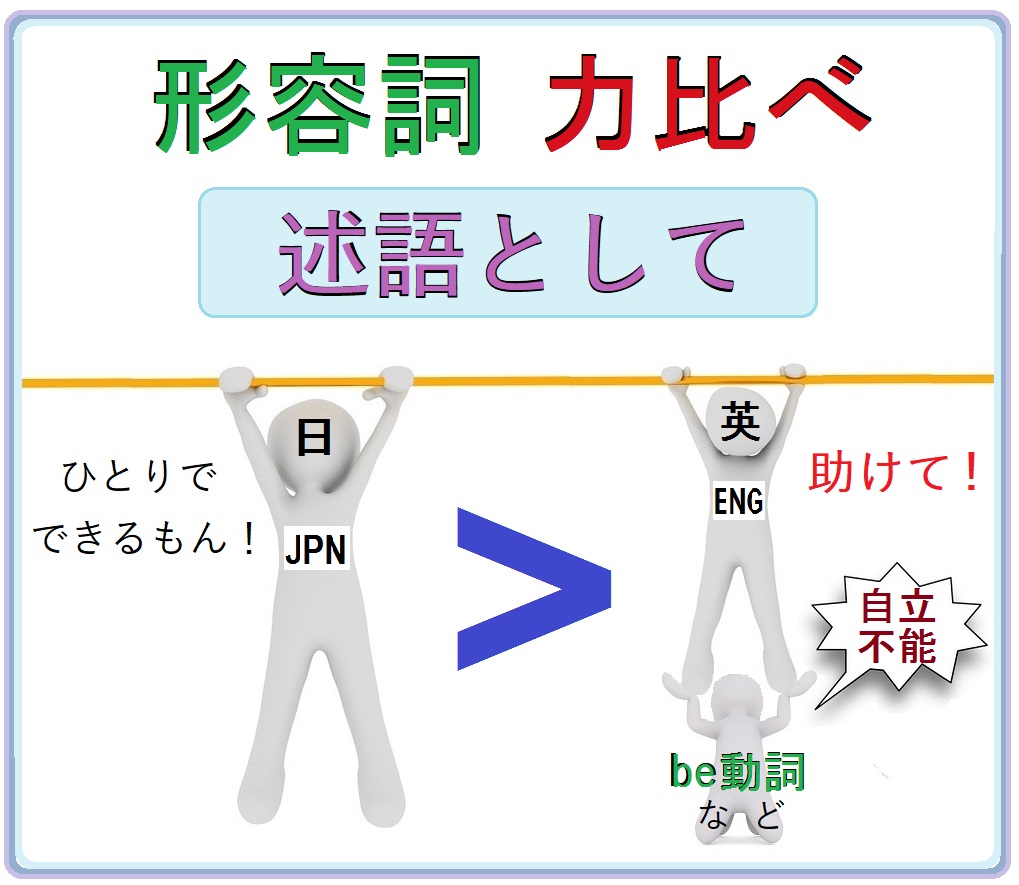

◆ では、 なぜ 「 形容詞なので、” be動詞 ” に続く 」 のか。

日本語の形容詞との違いをおさらいしてみよう。

–

日本語の形容詞は 「 用言 」 の一つで、

単独で述語 になることができる。

- 私は 悲しい。

- 彼女は きれい。

- それは 楽しかった。

–

太字は形容詞 ( adjective )。

「 は 」 と 「 が 」は、 助詞 ( postpositional particle )。

名詞・代名詞の後ろに置き、 他の語との文法的関係を示す語。

前置詞 ( preposition ) の反対の 後置詞( こうちし )。

それが、 日本語の助詞。 ※ 後述

–

◇ 『 日国 』 の語釈全文を後掲

–

一方、 英語の形容詞は 「 be動詞 」 などの

助けを借りないと、 述語になれない。

日本語の形容詞に比べて、

力が弱いから。

–

- I am sad.

- She is beautiful.

- It was fun.

–

黒の下線部が ” be動詞 “。

※ 「 be動詞 」 = be、am、was、been、will be、is、were、are

要するに、英語の形容詞は、

弱すぎて、述語として自立不能。

–

–

英語の形容詞 → 動詞が必須

–

先述の文例を比べると、

–

< 日本語の形容詞 > 単独で述語 〇

強くて独立している ので、「 形容詞 」のみでOK。

動詞がなくても、「 述語 」として、 立派に自立。

〇 私は 悲しい。

〇 彼女は きれい。

〇 それは 楽しかった。

動詞がなくてもよい

–

–

< 英語の形容詞 > 単独で述語 ×

弱くて依存している ので、「 動詞 」 は 不可欠。

よって、以下は完全に間違い。

× I sad.

× She beautiful.

× It fun.

動詞なくして成り立たない

–

–

◆ ” aware ” の場合、 次のいずれかと 組む のが通例。 ※ 後述

動詞に 「 助けを借りる 」 ためである

→ 英語の形容詞は、 ひ弱で 「 自立 」 できず

対して、 日本語の形容詞は、 力強く 「 自立 」 できる。

日本語 「 まずいです 」 は、

形容詞 「 まずい 」 + 助動詞 「 です 」。

形容詞 「 まずい 」 だけでも、 述語になれる点が英語と違う。

「 述語 」 の英訳は、 ” predicative ” または ” predicate “。

略して ” pred.”。

–

-

be動詞 ( 上掲 )

-

自動詞 ” become ” ( ~ になる )

-

自動詞 ” seem ” ( ~ のように見える、思える )

–↑ 動詞がないと、 述語になれない。

–それが英語の形容詞。

–

- “They became aware of the fire because of the smoke.”

(彼らは煙によって火事に気づいた。)

– - “The driver seems aware of her presence.”

(運転手は彼女の存在に気づいているようだ。)

–

以上、 英文法の基本。 ぜひ押さえておこう。

–

■ ” please ” は、< お願い > の

副詞 または 間投詞 で、「 どうか 」 「 どうぞ 」

–

「 間投詞 」 ( interjection ) とは、感動や応答を表す語で、

単独で文となりうる呼掛け言葉。

「 感嘆詞 」 ( exclamation ) とも言う。

「 ! ( 感嘆符 )」 は、 ” an exclamation mark ” または

” an exclamation point “。

【例】

Oh ! 、 Oops ! 、 Alas ! 、 Snap !、

Whoa ! 、 Gross ! 、 Welcome back ! 、

Check ! 、 Well done ! 、 Barf !

■ ” be ” は、状態の自動詞「 である 」

※ 命令・要求の自動詞 「 ~ しなさい 」 や

助動詞 「 ~ してください 」 との解釈もある

よって、” please be – ” は、

「 どうか ~ であってください 」。

【例】

・ ” Please be quiet ” ( どうか静かにして )

・ ” Please be patient ” ( どうか辛抱して )

同様に、 ” Please be aware ” は、

「 どうか知って 」

「 どうか気づいて 」

転じて「 どうかご留意ください 」

※ 黒の下線部 → すべて形容詞

–

◆ ” Please be aware that – ” は、 決まり文句。

あまり考えすぎずに、 < 4語ワンセット > で丸ごと覚えるとよい。

- “Please be aware that your order can be canceled.”

(ご注文がキャンセルされる場合がありますのでご留意ください。)

– - “Please be aware that there may be a delay.”

(遅延が生じる場合がありますのでご留意ください。)

– - “Please be aware that security cameras are in use.”

(防犯カメラが作動しているのでご留意ください。)

– - “Please be aware that some changes are coming.”

(今後、いくつかの変更点が生じることにご留意ください。)

◆ ご参考までに、 上述の例文すべてを 、 本来の形容詞に忠実に

直訳してみる。

あえて 「 状態を表す形容詞 」 の持ち味を丸出しにすると、

–

例えば、

- “Please be aware of the following updates.”

△( 以下の最新情報に留意した状態でいてください。)

– - “We should be aware of the risks around us.”

△( 自分の周囲の危険を認識した状態であるべきである。)

– - “I think I am aware of his problems.”

△( 彼の問題について、私自身は分かっている状態だと考える。)

– - “She was aware that he was wrong.”

△( 彼女は彼が間違っていることに気づいている状態だった。)

– - “We were well aware that Mom was very sick.”

△( 母が重病だということは、私たちはよく分かっている状態でした。)

– - “I am fully aware of the danger.”

△( 私はその危険を十分に承知している状態です。)

– - “Are you aware of the situation ? ”

△( あなたはその状況をご存じの状態ですか?)

– - “My boss was not aware of the situation.”

“My boss was unaware of the situation.”

△( 私の上司はその状況を知らない状態でした。)

– - “I am aware of this issue.”

△( 私はこの問題について知っている状態です。)

– - “Are you aware that it’s illegal ? ”

△( それが違法だとあなたは気づいている状態ですか?)

– - “He is very aware of her drug abuse.”

“He is well aware of her drug abuse.”

△( 彼は、彼女の薬物乱用について、重々承知している状態です。)

– - “They were aware of the possibility of infection.”

△( 彼らは感染の可能性に気づいていた状態だった。)–

–

- “My parents were aware of the couple’s visit.”

△( 両親は2人の訪問の件を知っていた状態だった。)

– - “My professor is very much aware of what’s going on around the world.”

△( 世界中で何が起きているか、教授はとてもよく知っている状態です。)

– - “He was not aware of this law.”

“He was unaware of this law.”

△( 彼はこの法律を知らない状態でした。)

– - “This website has a lot of red flags you need to be aware of.”

△( このウェブサイトには、 気づいている状態でいるべき

危険信号が山と出ている。)

– - “You need to be aware of two important changes.”

△( 2つの重要な変更点を知っている状態でいる必要があります。)

– - “Travelers need to be aware of the current requirements

for international travel.”

△( 旅行者は海外旅行の現行の要件を知っている状態でいる必要がある。)

– - “Most students are not aware of upcoming tuition changes.”

“Most students are unaware of upcoming tuition changes.”

△( 学生の大半は、今度の授業料の変更に気づいていない状態です。)

– - “We were not aware of the prohibition on duplication.”

“We were unaware of the prohibition on duplication.”

△( 我々は複写禁止について知らない状態でした。)

– - “I was not aware of the camera recording me groping her behind.”

“I was unaware of the camera recording me groping her behind.”

△( 彼女の尻を触っている様子がカメラに撮られていたなんて、

私は気づかない状態でした。)

– - “Make sure all employees are aware of the policy.”

△( 全従業員がこの方針を把握している状態にしておくこと。)

– - “We always have to be aware of the enemy within.”

△( 我々が常に注意している状態でなければならないのは、

内なる敵である。)

– - “We are aware of the media reports and are cooperating with authorities.”

△( 我々はメディア報道について知っている状態で、当局に協力しています。)

– - “Most victims were not even aware that anything was wrong.”

△( 大半の被害者たちは異変に気づいた状態にすらいなかった。)

– - “We must be aware of the impact our words have.”

△( 言葉のもたらす影響力について、我々は自覚した状態であるべき。)

– - “As you all are well aware, we cannot predict

when this pandemic will come to an end.”

△( 皆様もよくご存じの状態におられるように、

このパンデミックがいつ終わるか、私たちには予測できません。)

– - “Please be aware of the deadlines.”

△( 締切日を 気に留めた状態 でいてください。)

– - “They became aware of the fire because of the smoke.”

△( 彼らは煙によって火事に気づいた状態になった。)

– - “The driver seems aware of her presence.”

△( 運転手は彼女の存在に気づいている状態のようだ。)–

– - “Please be aware that your order can be canceled.”

△( ご注文がキャンセルされる場合がありますので、

承知している状態でいてください。)

– - “Please be aware that there may be a delay.”

△( 遅延が生じる場合がありますので、承知している状態でいてください。)

– - “Please be aware that security cameras are in use.”

△( 防犯カメラが作動しているので、気づいている状態でいてください。)

– - “Please be aware that some changes are coming.”

△( 今後、いくつかの変更点が生じることを、知っている状態

でいてください。)

–

いかがだろう。

意味は分かるけど、やや回りくどくて不自然な感じか。

もとの英語に素直に訳すと、 こっちの方が、 むしろ正確。

まさしく 「 形容詞 」 の素顔である。

動詞を積極的に用いた、先ほどの和訳と見比べていただければと思う。

◆ 英語の形容詞を日本語にする際、 その多くは、

形容詞 「 〇〇の状態 」 のままよりは、

動詞にしてしまった方が

自然な日本語になるので

日本語ネイティブには理解しやすい。

–

和訳時の動詞転換 の結果、

日本人学習者が混迷脱落しがちなのが、 こういう

動詞のような意味合いの形容詞

→ ” aware ” は、その代表例

◇ 具体例など、 詳しくは ” vocal about ” へ

◆ 日本語の形容詞はめっぽう強く、 動詞がなくても自立できる。

そのせいか、 英語の 「 第2文型 SVC 」 で動詞 ( 特に ” be動詞 ” )

を抜いてしまう日本人学習者が少なくない。

※ SVC = 主語 subject + 述語動詞 verb + 補語 complement

–

例えば、

「 この映画はひどい。」

× This movie awful.

「 私は料理が得意です。」

× I good at cooking.

–

形容詞を補語 ( complement ) とする、「 第2文型 SVC 」。

日本語の 「 は 」 は、 ここでは係助詞、 「 が 」 は格助詞。

先述の通り、 前置詞( preposition )ではなく、

日本語の助詞 ( postpositional particle ) は 後置詞。

どちらの英文も、 be動詞 が抜けている。

初学者・初級者に目立つミス。

中級者は、 即座に間違いを見抜く。

正しくは、

- This movie is awful.

- I am good at cooking.

–

英語の形容詞は、

動詞 ( 主に “ be動詞 ” )

がないと述語になれない

なんら難しいことを考えなくても、

この基本さえ知れば、 防げるミス。

–

そもそも、 「 第2文型 SVC 」 だから、

動詞 ( Verb ) が欠けること自体が妙なのだが、

日本語から英語を組み立てると、 うっかり抜いてしまいがち。

–

◆ 「 基本5文型 」 とは、 英文の分類を指すのではなく、 「 動詞 」

の種類を区別するための用語であるから、 動詞がなければ論外。

- 第1文型 : SV

- 第2文型 : SVC

- 第3文型 : SVO

- 第4文型 : SVOO

- 第5文型 : SVOC

- S ( subject、 主語 )

– - V ( verb、 動詞 )

→ 動詞の中でも、 述語動詞 ( Predicative Verb )

– - O ( object、 目的語 )

→ 4. SVOO の目的語は、 間接目的語 ( indirect object ) に

直接目的語 ( direct object ) が続くので、 SVOO の代わりに、

S V IO DO と表すこともある。 S V O1 O2 も同義。

間接目的語は 「 人 」、 直接目的語は 「 物 」 が多め。

– - C ( complement、 補語 )

–

【参考】 ※ 外部サイト

◇ 「 形容詞 」 のままだと分かりにくいからと、

「 動詞 」 主体で和訳 した挙句、頭がごちゃごちゃ

–

日本人向けの 「 自己本位 」 な和訳が招いた悩み。

とはいえ、

受け手 ( 聞き手・読み手 ) が日本語母語話者ならば、

和訳する際、 形容詞の動詞転換は当たり前。

–

–

※ 日本語母語話者 = 日本語ネイティブ

※ 英語母語話者 = 英語ネイティブ

【 ご注意 】

英語の形容詞には、 動詞( 主に ” be動詞 ” )が添えられる。

つまり、 英文にはしっかり動詞( 主に ” be動詞 ” )が入って

いるので、 動詞として和訳しても、 実は問題はない。

実際のところ、「 形容詞の動詞転換 」 というのは言い過ぎ。

けれども、 大胆な表現をしない限り、 混乱の続く傾向が

見受けられるため、「 形容詞の動詞転換 」 とご説明した。

–

◇ 動詞のような意味合いの形容詞 の「 悩み 」

日本語をよく知らない 英語ネイティブには

把握しきれず、 解説も解決も不可能に近い–

–

お互いに「 なにが 」分からないのか、分からない。

お互いに「 なんで 」分からないのか、分からない。

–

英語学校で頻発するトラブルである。

–

日英は、言語の性質が雪と墨

【参照】 日本語と英語の違い、 ” Conclusive “、 ” No need. “

–

両者いよいよ不満が渦巻き、 頭はこんがらがり、 しっちゃかめっちゃかに。

ものすごくありがちな現象で、 英語嫌いになりがち。

↑ 自分の実体験からも、 きっぱり断言したい ↓

繰り返すと、

「–日本語をよく知らない 英語ネイティブには

把握しきれず、 解説も解決も不可能に近い–」。

万事に天と地の開きが見られるためで、 真に理解するのは至難の業。

言語のみならず、 歴史・文化など、 ありとあらゆる方面が完全異質。

根源的に相異なる実在であり、 永遠に交わらざる平行線をたどる。

大まかに総括すると、 日本語と英語には互換性・親和性がない。

The Japanese and English languages are highly incompatible.

本源を一にする 印欧語族 とは別格の、 第一義的な不調和である。

あちらの根っこはつながっている。

この点を過小評価したのが、 日本の英語教育が犯した最大級の過ち。

日本語ネイティブの疑問点が氷解する水準の、高度な日本語力

を踏まえた教授技術を会得することは、 決して容易ではない。

はっきり申し上げると、 公教育では現実的でないと私は考える。

そこまで優秀な人材を大勢招き、 厚遇するだけの予算もあるまい。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 英語教えるALT、 深刻な低賃金 給食で1日しのぐ 「 職員室の孤独 」

https://www.asahi.com/articles/ASS7D31SZS7DULFA02WM.html

2024年7月13日付

–

【 英訳 】

English teachers in Japan left in near poverty by paltry pay

https://www.asahi.com/ajw/articles/15349927

2024年8月19日付

––

–

–

『 英語教育用語辞典 第3版 』 pp.20-21.白畑知彦 (著)、冨田祐一 (著)、村野井仁 (著)、若林茂則 (著)

大修館書店

2019年刊、 四六判、 386頁–

–

【 旧版 】

–

–

–

『 英語教育用語辞典 改定版 』 p.14.白畑知彦 (著)、冨田祐一 (著)、村野井仁 (著)、若林茂則 (著)

大修館書店

2009年刊、 四六判、 377頁–

–

–

–

『 英語教育用語辞典 』 pp.27-28.白畑知彦 (著)、冨田祐一 (著)、村野井仁 (著)、若林茂則 (著)

大修館書店

1999年刊、 四六判、 361頁※ 全冊自炊・OCR済み → 『 辞書の「自炊」と辞書アプリ 』

( 写真入り )

◆ 特別な才覚を有する方々は別にして、 国民全般が対象であれば、

■ 外国人英語教師をどんなに増やしても、 抜本策にはなり得ない

■ 英語と日本語がこの上なく異質な言語である以上、 無謀な企て

母語 = 日本語の宿命を担うと、 英語のハードルはやたら高くなる。

逆も然りで、 我ら双方にとって大変で、 まったくもってお互い様。

それゆえに、 日本語母語話者の指導者の存在意義を私は力説する。

–

■ 日本人の英語教師は、いつの時代も 必須 の存在

両言語の違い を、日本語で教える能力があれば強い

–

例えば、 本稿の記す基礎レベルの相違点を、 日本語で説けるか。

一般的な英語母語話者の教師にとって、 これは相当難関。

- 日本語の4技能 ( 聞く ・ 読む ・ 書く ・ 話す )のうち、

最も難易度が高いとされているのは 「 書く 」。

– - 母語と外語とでは、 習得過程が異なるため、 特殊な環境・

才能に恵まれた人を除けば、 読み書きを含む文法を別途

学ばない限り、 外語としての「 4技能 」は身につかない。

– - 英語ネイティブの児童向けの教材を用いた成人の英語学習は、

表面的には合理的に思えるものの、 必ずしも合目的ではない。

–

ネイティブ児童の発音ルール 「 フォニックス( phonics )」

を取り入れる手法と同根の難点。

–

母語と外語の習得過程を区別しておらず、 前提がおかしい。

– - 第一言語( 母語 )は、 環境・知能などに問題がなければ、

自然に習得できるよう 「 人間の本能 」 にプログラムされている。

–

普通に育った子が、 文法を勉強する前から、 母語となる現地語

を話せるようになる、主な理由である。

–

基礎文法がいつしか無自覚で内面化できているのは、 母語ゆえ。

–

文法学習なしで、 4技能を一定水準以上まで会得できるのは、

特殊な環境・才能に恵まれた人を除けば、 「 母語に限る 」。

–

特殊な環境・才能に恵まれた人であっても、 厳密に検証すると、

彼らの一部は、 なんと 「 セミリンガル 」 だったりする。

–

【参照】 母語が確立できていない 「 セミリンガル 」 の悲惨

–

- アニメ・映画・ドラマを観まくって、 日本語が堪能になる

外国人もいるが、 同程度の日本語が書ける人は皆無な印象。

このタイプは 「 聞く・話す 」 特化型 が中心を占める。

– - 日本語ペラペラの YouTubers の動画を観ていると、

ネット検索かける際に、 日本語ではなく母語の英語

を使っている姿を見かける。

–

日本関連の調査をするには、 日本語で検索する方が

桁違いに効率的にもかかわらずである。

–

どうやら 「 書く 」 のは困難なのか。

–

→ しげしげと注意深く観察すれば、 察知可能

→ 川端・芥川・三島が読めても、 ほとんど書けない人も多い

–

日本語の 「 ローマ字入力 」 自体に手間取る諸氏も数多い。

– - 日本語ペラペラの外国人が用いる日本語の講演原稿・台本・

台詞・カンニングペーパーが、 ローマ字表記で構成される

場面は珍しくない。

–

ひらがな・カタカナ・漢字では、 充分読めないらしく、

和文原稿をローマ字変換する作業を私は何度も担当した。

–

まさか、 ローマ字原稿だなんて、 視聴者には思いもつかない。

初めて目にすると、 息が止まるほど、 びっくり仰天する原稿。

舞台裏 のすっぱ抜き話でなく、 ざらにありふれた手順なのだ。

口上はうまく、 いささかのよどみもないのだから、 さすが。

しかし、 「 日本語の達人 」 と称するには、 まあまあ微妙。

中級以上の英語に熟達している日本語母語話者の英文原稿は、

ほぼ例外なく原文の英語のままであり、 著しく対照的である。

中級者は、 ちゃんと英語で読める。

表音のみで表意文字を持たない英語と、

表音・表意を併用する日本語の特異性。

語学上、 看過できない懸隔である。

脳内で 「 表意文字 」 を同時処理しきれないからだと考えられる。

【原文】 日本語 ( 表音・表意 ) → 【変換】 ローマ字 ( 表音 )

こういった実情は明るみに出ない。

語学力を判定するには、 「 4技能 」 を万遍なく精査すること

が望ましい。

–

–

◆ 表意文字を持たず、 表音文字みどろの英語母語話者には、” chimpo ” と ” tinpo ” がともに 「 ちんぽ 」 を示すこと

は到底納得できない感。–

普通名詞なのにスペルを異にし、 等しく 「 ちんぽ 」 を

表すなんて、 概念そのものが一向に不可解な様子である。

表意文字を何一つ知らないため、 とんと話が通じない。

◆ 外国人の 「 私の名前を漢字で書いて 」 という突飛で難儀な依頼。

決して珍しくないリクエストだが、 表意文字を知らないがゆえである。

ある時、 たっての頼みに吉相の漢字を当てて差し上げたところ、 後日、

そのキラキラネームが彩る手首を得意げに見せつけられ、 ほとほと困惑。

まさかと目をむくしかなかったが、 言語・文化の開きを如実に物語る。

通訳者・翻訳者でなくとも、 こうした依頼に出くわすことはあるかも。

彫り物はまずい、 現在は必死に説得するか、 お断りして逃げ切る流儀。

表意文字の基礎概念が理解できていない外国人に、

当て字漢字の名前入りプレゼントを贈るのも危うい。そのインフォーマルな当て字で、 なにされるか分かったものでない。

うちらの認識はエンタメ・遊び心、 その後の責任は取りかねる。

表音文字しか持たぬ一般人の知見が追いつかないのが、 表意文字。

外語学習と 異文化理解 の難しさの一端を披瀝する。

概念を整理し規定するシステムは言語・文化で異なり、 定義された

概念の中身と範囲も相違する。見えている世界とその解釈は依拠する言語・文化で食い違うのだが、

各自が血肉化した世界認識は、 概ね無意識・無自覚に作用する。外語習得と 異文化理解 が生易しくないのは、 必然の成り行きである。

–( 中略 )

–時に誤訳とミススペルを疑われるため、 翻訳者にとって、

日本語のローマ字変換は面倒事が頻発し、 手間がかかる。

–

–

” What’s the use of – ? “ より

◆ 複数の言語が飛び交う家庭環境と聞けば、 理想的に感じて、 うらやましくなる。

興奮すると、 別言語が飛び出し、「 かっこいい ~ ! 」 などと他人におだてられる。

ところが、 つぶさに検査すると、 どの言語も平均を下回るケースがあふれている。

言語をミックスしない限り、 会話が成り立ちにくいのが真相だったりする。

4技能がまちまちで、 第一言語 ( 母語 ) がどれだか、 なんだかよく分からない。

「 セミリンガル 」、「 ダブル・リミテッド 」 またはそれに準じるものと推測する。

日常会話は 「 ペラペラ 」 なので、 後年に及ぶまで保護者すら気づかないことも。

母語の習い直しは生易しくないのだが、 警戒すべき差し響きは知られていない。

抽象・概念・観念的な思考がぎこちなくなり、 その表現が拙くなるのが典型例。

話は理解できたとしても、 抽象化する能力のせいで、 説明がごたつく。

記述式の作文で試験してみると、 問題点はひときわくっきり浮き出る。

だからこそ、 作文と口頭試問を含めた適切な検査の重要性を私は力説している。

私自身、 学校時代から現在に至るまで、 そうした家庭環境を近くで見てきた上、

「 セミリンガル 」 らしき方々と関わる職場に長らく身を置いて勤務してきた。

一緒に働けば、 不都合を覆い隠しきれず、 直に体験した事例には事欠かない。

” Conclusive ” にて、 きめ細かくご紹介した ( 地図入り )。

歴史を振り返りつつ、 世上流布しない正負の側面にも触れた。

◆ 説明する能力は、 一般人の個人生活でも欠かせない。

事故・事件など、 思わぬトラブルに巻き込まれた際、

他者に分かるように言語化し、 状況説明できないと、

「 供述弱者 」 に類する態勢に追い込まれかねない。

現場で第三者に説明しなくてはならない、 緊急時はなおさら。

自助自立のコミュニケーションで急場を乗り切り、 我が身を守る。

例えば、 空港の入国審査でいわれない疑いをかけられ、 別室送り

となった時、 審査官らの質疑応答を自力で切り抜け、 解決できるか。

根掘り葉掘りといっても、 題目は他ならぬ自分自身の身上調査であり、

基礎的な語学力さえ備えていれば、 ちんぷんかんぷんにはならない。

基本的に、 スマホなど通信機器の翻訳機能の使用は禁止される。

※ ただし、 通訳者の支援を求める権利はある ( 原則 )

ご本人が言語化できない場合、 法律家や通訳者を入れても、

暗中模索することになる。

–

–

理解力をすばやく 「 品定め 」 するような視点も欠かせない。受け手の能力に応じて使用する語を変える理由は、 所与の時間内

に確実に伝達し終えるためである。多人数の個別面談を短時間にこなす事情聴取の際には、 特に重要

な戦略であり、 理解度のばらつきに配慮して、 それぞれに適した

言葉を選ばない限り、 時間不足で聴取しきれない人が出てくる。これでは、 目標未達で業務遂行できず、 皆を不利な立場に追い込む。

同じ言い方でも、 理解してくれない人がいることは、 すぐ知れる。

そこで、 初対面の相手を 矯めつ眇めつ観察し、 切り口を加工する。

–

” Perceive “ より

–

–

母語は、 生きていく上で、 頼りになる後ろ盾かつ自衛手段。

–

◆ 日本語が母国語でない人に向けた 「 日本語能力試験 」

( JLPT ) は、 世界最大の日本語能力の認定試験である。

「 言語コミュニケーション能力 」 を 「 マークシート方式 」

で測定する形式で、 試験を構成する3要素 は、 次の通り。

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )・ 読解 ・ 聴解

最難関の 「 N1 」 でさえ、 作文が含まれていないのは、

語学力の試験としては、 望ましくないとつくづく思い知る。

私の経験上、 日本語・英語の真の運用能力は 「 話す 」

以上に、 「 書く 」 に表れやすい。

- 「 書く 」 と 「 話す 」 → 産出能力 output skills

- 「 聞く 」 と 「 読む 」 → 受容能力 receptive skills

マークシートで測るとなれば、 産出能力は確認しかねる。

基礎文法を体得していないと、 外語はまともに書けない。

難しい日本語が読めても、 書けない人がごまんといる点は前記した。

「 ペラペラ 」 はすごいが、 あまり惑わされない方がよいと感じる。

–

- 【 日本語能力試験 】 レベル別 できること一覧

https://www.jlpt.jp/about/pdf/cdslist_all_2020.pdf

– - 【 TOEIC L&R 】 スコア別 できること一覧

https://www.iibc-global.org/toeic/test/lr/guide04/guide04_02/score_descriptor.html

▲ 作文・口述抜きで、 こうして評価するのは、 へんちきりん

–

「 英語は簡単 」 などと、 気安くほざく人間 ( 国籍不問 ) は、日本語と英語の 「 全体像 」 をまるで理解していない勉強不足の不届き者、

または、 飛び抜けて俊逸な才覚の持ち主のいずれか。

–

–日英の 「 4技能 」 を 厳密に試験 すれば判明する。

日本語と英語、 両方の 「 4技能 」 すべてが大事。

殊に、 産出能力 ( 書く・話す ) をしっかり検査。

言語の真の運用能力は、 「 書く 」 に表れやすい。

その場で 課題を出し、 実力を確認するとよい。

詐欺師かどうか、 すぐ分かる。

残念ながら、 詐欺師だらけ。

外語の場合、 基礎文法を知らないと、 まともに書けない。

「 4技能 」 のうち、 「 書く力 」 はごまかしにくい。

したがって、 日頃の学習量と取り組み姿勢を反映する。

今は機械翻訳 ( AI ) が身近にあり、 見抜きづらい。

日本語ペラペラの 英語教育系 YouTubers の一部に、 要注意。

参考にはなるものの、 学術的な裏付けに欠けた感覚的理解

に基づく生半可な知識をまき散らしている諸賢がのさばる。

–仕事で外語を使う機会のほとんどない層からは受けがよい。

–

ペラペラでも、 両言語をその場で書かせれば、 正体はバレる。地味で地道な長期的研鑽を要するのが、 「 書く力 」。

–

抜き打ち作文 ・ 新聞の音読で、 詐欺師を看破

–

めっきがはげます。

–「 日本語と英語の違い 」 より

–

さらなる裏話は、 ” Conclusive ” に記した ( 地図入り )。

◆ 以下、 ” Conclusive ” より再掲。

–

社外はもちろん、 社内会議でも録音禁止の状況は珍しくない。

私の現職でも、 秘密録音を禁ずる旨が明文化されている。

–

( 中略 )

–

そこで、 耳で聞き取り、 書き取る ( dictation ) 形式で記録する。

使用言語で筆記しないと、 ここ一番の時に引用 ( quote ) できず、

「 言った言わない 」 ( a he-said she-said situation ) を招く。

そのため、 その時の使用言語で書き留める能力がビジネスでは入用。

しかしながら、 和文の議事録 ( meeting minutes ) の作成業務は、

日本語 「 ペラペラ 」 な英語母語話者には依頼しかねるのが常例。

日本語を書く能力が足りないから。

「 ビジネス英語 」 に相応する、 ご本人の 「 ビジネス日本語 」

の運用能力を問われれば、 日本語母語話者としては即答に窮する。

既出の言葉を流用してみると、 「 まあまあ微妙 」。

私の率直な回答は、 「 聞く・話すの特化型、 だと思います 」。

事務系業務は根強い文書主義 ( 電子文書 含む ) であり、

読み書き能力なしで 「 堪能 」 とは評価できないと考える。

–

「 ビジネス日本語ができる 」 水準に達していないことは、 うちら

に求められる 「 ビジネス英語 」 の目安に突き合わせて推論できる。

読み書きできず 「 ビジネス英語ができる 」 では一笑される日本人。

こうした 「 ペラペラ 」 が非常に多い 実情を意識しておきたい。

そうすれば、 不勉強な 「 ペラペラ 」 には惑わされにくくなる。

音が極端に少ない日本語の 「 聞く 」 「 話す 」 の難易度は

そう高くない一方、 「 書く 」 「 読む 」 がとても難しい。

日本語の特徴 ( 初級・中級 ) である。

–

日本人の皆様、 「 ペラペラ 」 にだまされることなかれ。

–

がらんどうな 「 ペラペラ 」 を見破れず、 憧れる人が多すぎ。

–

既に述べたが、

中級以上の英語に熟達している日本語母語話者の英文原稿は、

ほぼ例外なく原文の英語のままであり、 著しく対照的である。

こういう日本人は、 英語で話している時のメモは、 英語中心。

両言語で、 議事録や報告書を一通り作成する語学力を有する。

–

▲▲ 再掲終わり ▲▲

–

◆ 日本語があまり読めないということは、

日本の英語学習者向けに書かれた日本語の参考書を、

どれも精読できていないと推断できる。

日本人が取り組む教材を、 よく知らないということ。

英語を教わる側であるなら、 もしやと不安になる。–

そういう 日本語ペラペラYouTubers の背後には、

日本語の有名参考書が、 これ見よがしに飾ってあったりする。

「 ご自分でお読みになりましたか ? 」

それとなく尋ねてみたくなる。

もし読んでないなら、 画面に映さない方がよい気がする。

教える側として、 いくらなんでも恥ずかしい。

integrity のもろさをさらけ出す。

本格的な語学訓練においては、 華やかな局面はごく一部。

こつこつ蓄積していく静かで謙虚な忍耐強さが問われる。

慎ましくしたたかな根気で、 へこたれずに粘り抜く営為。

文法を含む言語理論を修得するには、

文献を渉猟し、 閲読する必要がある。

その道のプロなら、 言うに及ばない習わし。

当人の日本語の読み書きについて意地汚く指摘したいのではない。

そうではなく、 外語習得の真の難しさを知るに至るほどの鋭意で

努力してこなかったことと、 その自覚が足りないことを述べたい。

日本語ペラペラと言っても、 満足に読み書きできないのであれば、

先述の日本語の難しさに、 真っ向から挑んでこなかったのだろう。

外語習得の困難を知覚する語学力に未達なのではと疑いたくなる。

隘路に迷い込み、 出口が見えず絶叫して悔しがる絶望をご存じか。

英語の4技能を希求する私たちの、 あの血眼の奮励を思い起こせ。

毎晩の自習、 定期試験・受験・資格の対策、どれほど勉強したか。

地道な努力を積み上げて習熟した人は、 たやすく報われない骨身を

削る難路を這いつくばってきたから、 気安く 「 簡単 」 と言わない。

–

◆ 絵日記ほどの日本語すら書けない日本語ペラペラの人は、 全国に遍在する。

小学校低学年レべルの文章力のない外国人たちが、 日本語を知り抜いたつもり

で粋がり、 日本人学習者にいきっているのが日本の英語業界の隠された秘密。

–

業務上の文面やり取りは、 英語または機械翻訳 ( DeepL など ) 頼み。

よっぽどのことがない限り、 困らないし、 バレないのだろう。

日本語の著作物は名義貸しで、 ゴーストライターに書かせる慣習が常態化。

または母語で仕上げ、 翻訳者が和訳するのだが、 和訳者の名は出てこない。

–

語学を教える立場であれば、 顔から火が出る知的怠慢だと私は感じるが、

彼らの衷心は、 外語にさしたる思い入れを持っていないのかもしれない。

‐

–

私は 「 Foreign Language Review Services Department 」

( 多言語証拠解析部 ) の部長職なので、 部の雇用には当然

深く関わっています。日本語関連の仕事に関して私は何百と言う面接を行ってきましたが、

人を落とす最も多い理由は 「 日本語能力不足 」 にあります。

と言うか、98%以上 それです。「 中学 ~ 高校を通して日本語を選択し、大学4年間日本語を専攻し、

日本で外資系で3-4年仕事経験あり 」 等の履歴書を持ち、

日本語で面接してみると日本語がぐちゃぐちゃ、

日経新聞等の記事を音読させてみようとすると、

全然読めない、 意味も分からない等と言う人も全然珍しくもありません。そういう履歴書を持って、 日本人とも結婚していると言っている方で

全然ダメだった面接もありました。そういう人は私の部署では雇えませんが、

結構競合では雇ってもらったりしているのを見るのは驚きます (^_^;)別にそれらの人は履歴書を偽証しているとか、さぼって来ていたとか

言う問題では無く、それぐらいに努力しても 「 ビジネスレベル 」

の日本語を身に着けるのは難しい のだと思っています。

–

–

https://jp.quora.com/gaikoku-nin-kara-shitara-nihongo-ha-muzukashii-gengo-nanode-suka-muzukashii-to-kanji-ru-tokoro-ha-nande-suka/answers/1477743736859710

–

※ 2024年3月22日 アクセス※ 改行・色・太字は引用者

–

無分別に一括してなぞらえると、 「 駐在員の配偶者 」 の外語が日常レベル。

仕事で昼夜揉まれて活用しない限り、 「 ビジネスレベル 」 には至りがたい。

–

–

–

現在進行形で落ち続ける英語力…

どこまでも 「 英語ができない 」 日本人

https://courrier.jp/news/archives/390411

2025年2月7日付

【参考】 ※ 外部サイト

- ビジネス日本語を教える

https://cotohajime.net/2024/12/30/business-japanese/

2024年12月30日付–

◆ 英語はもちろん、 母語の日本語も常日頃から真剣に学習 し、

盤石な日本語知識を身につけると、 英語を教える際に有利となる。

そうすれば、 着実に自信がつき、 英語ネイティブに 気圧されない。

両言語の 架け橋 になり、 質問に対応できる実力で行き来する体制。

これが理想の一つで、 生徒さんにとっても、 心強い味方となる。

迷える学生の質疑応答を担当する反面、 発音などはネイティブに任せる。

程よく棲み分けると、 悪感情が湧きにくく、 Win-Win で三方良し。

それぞれの得意分野で勝負する方が、 無理なく健全で、 皆ハッピー。

雇用されている立場で選り好みはできなくても、 意識することは可能。

–

「 勝てる場所で勝負せよ 」

–

さもないと、 焦燥感や罪悪感に苛まれる。

英語ネイティブに、 発音で勝てるわけない。

こんな自明なことを、 気に病んではならない。

本当にやるべきことは、 そこにはないのだ。

日本の英語教育には両者が絶対必要だが、 各々の

「 特性 」 と 「 強み 」 を踏まえた分担が肝要。

–

–

◆ 疑問点を突き詰めると、 日英の違いから生じるものが際立つ。

双方有用な人材だが、 より的確な回答が期待できるのは、 日本人教師側。

「 なにが 」 「 なんで 」 分からないのか、分からない。

その解決に近づけるのは、 日本語に疎い外国人教師側ではない。

日英は万事が天地で完全異質であるから、 どちらかの言語が初級者

レベルならば、 理論上の違いを解き明かす技量は望めないと考える。

2言語間の気の遠くなる奥行きを 「 肌感覚 」 で知る段階にないと。

私の観察するところ、 概して表面的な教えと学びに終始している。

非母語話者が得心する水準の文法と構文の初歩的な釈義ができない。

上澄みをすくった程度では、 複雑な理論を丁寧に解説しきれません。

我が国の英語教育の根本的な解決策にならない人材であることを強調したい。

※ 前述、 後述

英語習得に支障を来す 「 母語干渉 」

( mother language intervention )の

具体的仕組みを、 我が身で完膚なきまでに味わい、

それを踏まえて教えられるのは、 日本人側の特権。

【参照】

- 母語が外語習得の妨げとなる 「 母語干渉 」

→ ” integrity ” ( 図入り、 動画入り )

– - 日本語ペラペラでも、 読み書き苦手な外国人

→ ” Conclusive ”

–

–

私たちと違い、「 日本語が ぎっしり詰まった頭 」 を持っていない。英語の取り出し方が、 私たちとは顕著に違っている。

つまり、 日本語母語の頭から英語を紡ぎ出す経緯をよく知らない。

日本人学習者の抱え込む窮状を経験上あぶり出すのは事実上不可能。

日本語母語話者の指導者の存在意義を私が強調してきた論拠である。

–

” Conclusive “ より

–

この視界は、 日本の英語教育が永年見過してきた核心を照らし出す。

日本語と英語の研究に本気で励んできた者なら、 見透かせる論理に違いない。

–

「 なにが 」 「 なんで 」 すら思い描けないのが並みの外国人教師。

こうなると道理として導き出せる結論が、 先ほど言い切ったごとく、

■ 外国人英語教師をどんなに増やしても、 抜本策にはなり得ない

■ 英語と日本語がこの上なく異質な言語である以上、 無謀な企て

彼らが役立つのは、 発音など限られた分野と言ってもよいくらい。

その発音ですら、 日本語との違いを日本人に分かりやすく説明するには、

ご自身が日本語の発音にも熟練していないと望み薄になると想像できる。

よほど聴覚に優れた人でもなければ、 音は聞くだけでは学び取れない。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 多言語の習得は 「 音 」 から 脳領域特定、 文法理解早く

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF251YP0V20C24A2000000/

2024年2月26日付

–

「 人間の本能 」 に組み込まれた第一言語 ( 母語 ) と違う点である。

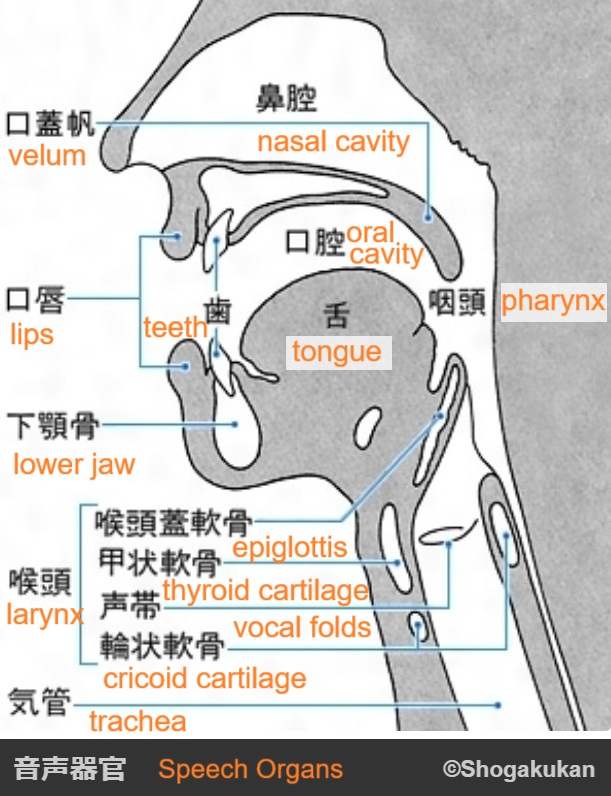

耳と口周りどころか、 音声器官の動きが違うと言っても過言ではない。

日英の「 舌・唇・歯・呼吸間の相互作用 」 は極端に離れている。

声帯・喉頭・咽頭・鼻腔・肺・気管・顎・口蓋も、 もれなく関与。

–

–

–

【出典】 小学館 日本大百科全書 ( ニッポニカ ) より※ オレンジ色の英訳は追加 ← 音声学で使う英語の名称

–

日英の音は、 舌・唇・歯・呼吸間の相互作用が

まったく違います

–

日本語音と同じ感覚で英語音を発音するから伝わらない。

–

👄 唇をよく見て 🫦

–

リスニングばかりで口は置いてきぼりの日本人が多すぎ。

–

英 語 「 息の音 」

日本語 「 声の音 」

–

それこそ口の中に手を突っ込み、 プロが矯正するくらいでないと。

従来の学校教育でカバーできるわけないことに、 すぐさま感づく。

英語の不得手な日本人が大多数を占める一因も、 すんなり知れる。

日本語音と同じ感覚で英語音をしゃべっているから全然伝わらない。

「 発音 」 だけで判断するのは、 とてつもなく危険で浅学すぎる。

AI相手の英会話が抱える大なる欠点は、 表情と口元が見えにくいこと。

根底からして異質な言語がお安く口から出るって、 結構なホラー話。

もっとも、「 英語で英語を学べる 」 上級学習者には有意義だろう。

日本人の英語学習上の悩みは、 大方の印欧語の人には把握できず、

奥深い不明点を理解してもらうには、 日本語の知識が必要となる。

–

※ 印欧語 ( インド・ヨーロッパ語 ) 族の系統図 は後掲

–

–

英語に近い言語とは、 立ち位置が違う。例えば、 「 オランダ人は英語がペラペラ 」。

語順も文法も、 英語に類似する印欧語の代表格が、 オランダ語。

出自が同じだから、 学習上の手掛かり・足掛かりはかなり多い。

初歩から洗いざらい手ほどきを受けなくても、 普段使っている母語との

共通点を見出し、 規則性を汲み取ることで、 ある程度は独力で体得可能。

→ 【参照】 英俳優オリヴィア・ハッセー ( 1951-2024 ) が 自伝で考察 ( 写真入り )

Both languages share the same root.

「 オランダ人から学ぶ英語学習法 」

これに類した情報商材が堂々と売られている。

日本語母語話者の悩みを解決するには的外れ。

言語・文化が完全異質ゆえ、 逐一ねじり鉢巻きで勉強して学ぶ日本人。

–( 中略 )

–大抵の 印欧語族 の人は、 ここまで高い語学ハードルを見たことない。

–状況が違いすぎて、 この苦労を思い描くことは、

彼らには不可能に近い。

–

プロの通訳者・翻訳者として、 しょっちゅう感じ入る意識のギャップ。彼らには把握しきれぬ事案と知悉し、 余計な説明などいたしませんわ。

日本人が耐える苦しい気持ちを安易に推量するのは、 軽佻浮薄な態度。

中途半端な見識で半可通を振り回されると、 かえって面倒くさくなる。

「 知らないくせに生意気こくな 」 と反感が募るから黙ることにしている。

–「 日本語と英語の違い 」 より

–

こういった内情は漏れ伝わりがたく、 重大な思い違いがはびこる。

かくして過信し、 知らぬ間に逸脱して、 あらぬ方向に突き進む。

「 ペラペラ 」 の人たちと長年仕事をすると、 見えてくる不具合。

よくあるすれ違いの構造については、 「 日本語と英語の違い 」 及び

” Conclusive ” にて、 職務上得た教訓に基づき詳細に描写した。

–

–

◆ 2言語となると、 ざっと2倍は努力する度胸と覚悟を据えるべし。

英語教師の適性の有無を判断する試金石となりうるかもしれない。

私自身、 日本語も頑張ることで、 どうにか心が折れずに済んだ。

やればやるほど、 共通点よりも大差が浮かび上がってきて、 参った。

めげずに、 新たな気づきを整理しながら、 着々と基盤を固めていった。

この辺りをうやむやに放っておくと、 いつまでも英語が分からない。

本稿の中身も、そうした日々の学びを詰め込んだ、千言万語の集大成。

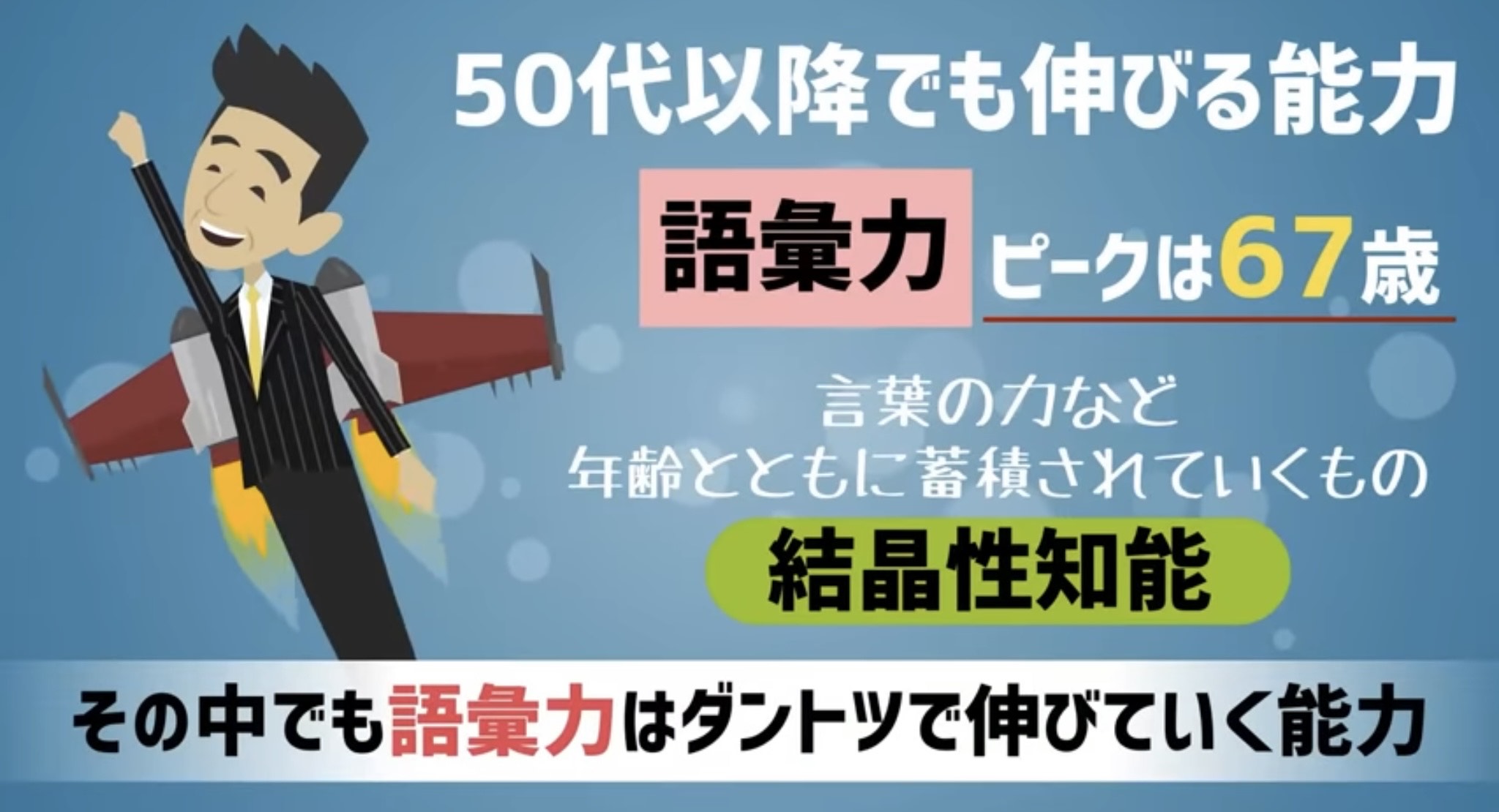

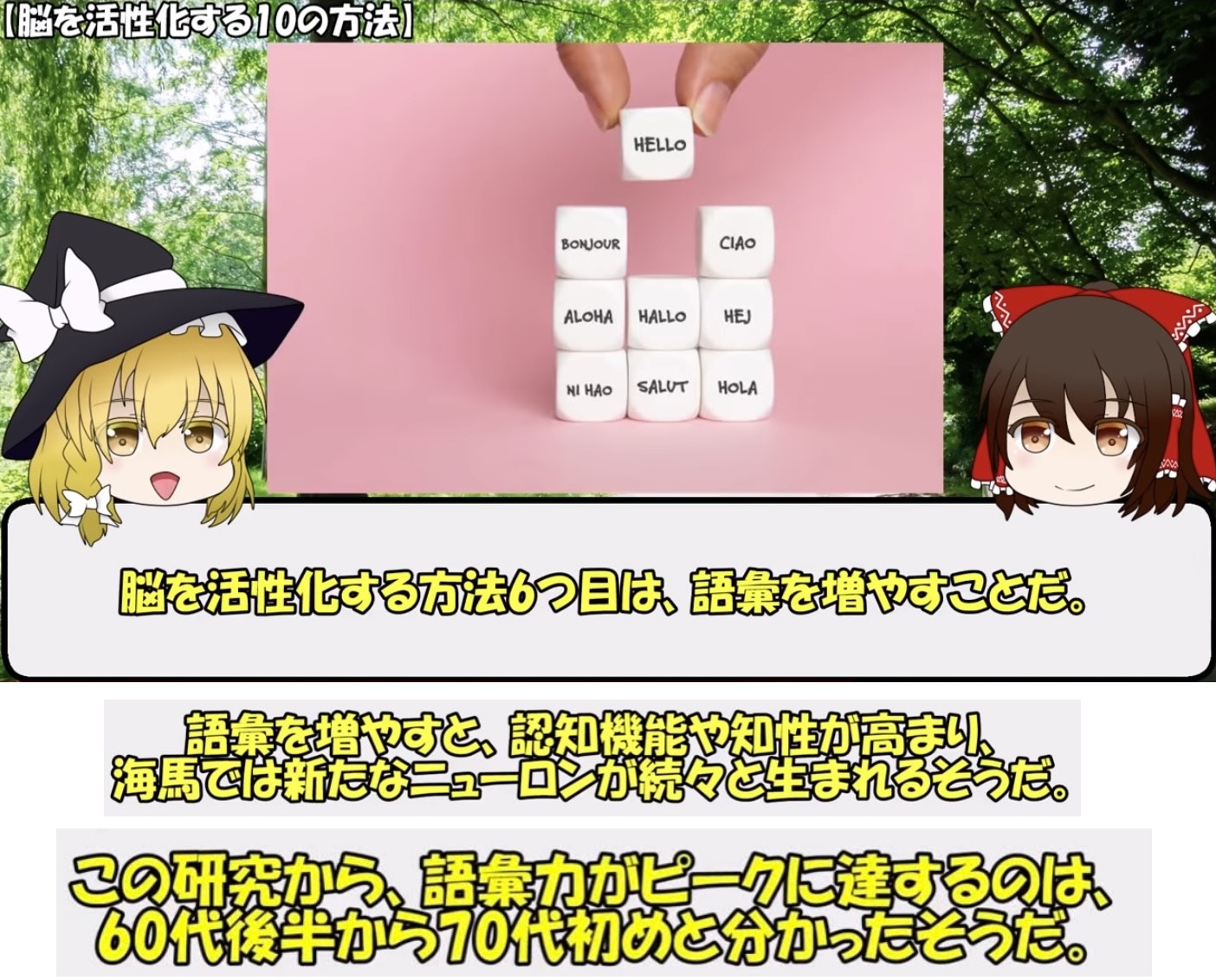

人間の能力のうち、語彙力のピークはかなり遅く、書き言葉・話し言葉

とも、 60歳代から70歳代まで成長し続ける との学説が発表されている。

–

–

–

[O]ur vocabulary skills, written and verbal,

require many more years before they

peak in our 60s and 70s.

–

2015年3月23日付

–【 当該記事が根拠とする学術論文 】

Hartshorne, J. K., & Germine, L. T. (2015).

When Does Cognitive Functioning Peak?

The Asynchronous Rise and Fall of Different

Cognitive Abilities Across the Life Span.

Psychological science, 26(4), 433–443.・ https://doi.org/10.1177/0956797614567339

・ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25770099/

–

【参考】 上掲の学術論文が典拠の YouTube 動画 3本

–

–

–

【老化しない人の特徴】

40代50代が老けて行く原因と老けないための習慣とは

–

https://www.youtube.com/watch?v=VSLzWFbc7uU

–

2022年4月5日

–

うわさのゆっくり解説 【 18時30更新 】

–

※ 全長 19分19秒

–

–

【ベストセラー】 「 80歳でも脳が老化しない人がやっていること 」

を世界一わかりやすく要約してみた

–

https://www.youtube.com/watch?v=TGFtLdsj5Ig

–

2022年9月29日

–

本要約チャンネル 【 毎日19時更新 】

–

※ 全長 40分7秒

–

–

STOP脳の老化! 脳を10分で活性化する10の方法

–

https://www.youtube.com/watch?v=gvb7v91JXSI

–

2022年5月2日

–

ゆっくりは健康になりたい。

–

※ 全長 17分30秒

( 敬称略 )

◆ 以下、 「 Gmail 」 で作る単語帳 より再掲。

それこそ、 生命の終わるまで使うつもりで作り込んでいく。

「 死ぬまで未完成 」 になるので、 むやみと急ぐに及ばない。

世の時流・潮流、 日本を取り巻く環境を冷徹に受け止めると、

世界の共通語たる英語には、それだけの価値はあると推断する。

–

( 中断 )

–

■ 最初から神経質になりすぎない姿勢が、 習慣化を引き寄せる

■ 普段遣いの英語は概して泥臭いから、 ワイルドにいかないと

■ まずもって、 自分ひとりが読めれば事足りるからシンプルに

–

–

Trying to be perfect leads to procrastination.( 完璧を目指すと、 先延ばしを招く )

【参考】 ※ 外部サイト

- 「 考えすぎ 」 と 「 心配 」 はどう違うのか

https://www.newsweekjapan.jp/stories/lifestyle/2022/11/post-100194.php

2022年11月25日付

– - 完璧主義は 「 幼稚な考え方 」 ( 全3回 )

https://courrier.jp/news/archives/286709

https://courrier.jp/news/archives/286711

https://courrier.jp/news/archives/286713

2022年5月2日付

–

◆ いろいろ試し、 やりやすい 「 自分流 」 を少しずつ追求していく

–

ゆっくり自分の流儀を模索する。

末永く使える道具を自作しよう。

創意工夫して、使いやすくする。

–

■ 言葉は終生使うので、一生もの

■ 語学は、晩成型の学びの代表格

■ 焦らず、着実に積み上げていく

–

一般向けの語学でも、 異文化理解 ・ 人間理解 ・ 人心掌握

の実体験がかなり役に立つため、 長い人生経験が物を言う。

若い人よりも、 分かりが早く、 会得しやすい要素が多め。

–

▲▲ 再掲終わり ▲▲

定年退職するまで、 ぐんぐん伸びるのが英語。

教職をリタイアしてからも、 右肩上がりのチャンスあり。

こういう科目はそうそうありませぬ。

言葉の世界は深遠で、 死ぬまでじっくり付き合える。

–

–

★ なんといっても、 一部の

–言語能力のピークは

「 70歳代 」

にやってくる

–

高齢に至っても、 そうそう諦めなくて 大丈夫

–

人間の能力のうち、 最も長持ちする筆頭格が、 言語能力 だから。

‐80歳代は、 ややピークを過ぎたばかり。

–

( 中略 )

–

ご自分の 「 特性 」 によく合う学習法で学び続ければ、

ゆるやかな右肩上がりで、 着実に伸びていく。

方法さえ間違えなければ、 裏切らない努力となる。

–

( 中略 )

–

一度聞き取れるようになった単語などは、 元気に学び続ける限り、

大概これからも聞き取れるから、 上げ調子の上り坂 ということ。

これが、 積み重ね型の学びの強みで、 晩熟の 「 語学 」 がそう。

後述の 「 結晶性知能 」 = crystallized intelligence と重なる。

–反対は、

「 流動性知能 」 = fluid intelligence。

若さが有利になる早熟型の能力で、 「 丸暗記 」 が典型。

だから、 英語学習をお勧めする。

尻上がりなので、 気が滅入りにくく、 加齢が味方になる。

私自身、 若い頃よりすいすい仕事が進み、 愉快痛快。

頭の健康に有益と実証されているから、 老後こそ語学や。

遅咲き ( a late bloomer ) も悪くない。

–

「 日本語と英語の違い 」 より

◆ 私なんか、 50歳代に入るまで、 からっきしダメだった。

種種の方面の 「 点と点 」 がつながり始めたのが、 だいぶ遅かった。

I just wasn’t able to connect the dots until later in life.

※ 後掲写真参照

それまでは、 やることなすこと裏目に出がちの、 しんどい毎日。

どうすればよいのか見当つかず、 活路を求めて必死こいていた。

キャリア面のみならず、 生活全般においても不器用で、 きつい。

つらく、 悔しく、 情けなく、 自己嫌悪と屈辱的な思い出だらけ。

【参照】 ” Comfortable in one’s own skin “

–

努力が結実するまでには、 脳の神経回路の構築などで時差が出る。

そうだとしても、 遅きに失した感で、 不首尾が常態化していた。

点が結ばれてきて数年経っても、 まぐれ当たりだと信じていた。

「 なんだよ、今更 … 」 喜びや安堵よりも、 薄気味悪い気分。

長らくうだつが上がらずに、 いじけてしまったのかもしれない。

みじめったらしい現実に、ずっと向き合わなくてはならなかった。

当然ながら、 若さに浮かれる暇なく、 暗い歳月の経過に耐えた。

年若い頃、 忍ばなくてはならなかったあの悔しさは今も忘れない。

その分、 地味で地道な継続力の効用を体感できている気がする。

無残にも無為に帰したと思い込んできたが、 そうでもなかった。

苦労の報われた喜びが実感でき、 静かな安らぎに包まれている。

–

【参照】

–

You can’t connect the dots looking forward.

You can only connect them looking backwards.

–

–

< YouTube >

スタンフォード公式 動画全長 22分9秒

< 公式発表 >

同大学 公式HP 2005年6月14日付

< 英日原稿 >

https://www.nikkei.com/article/DGXZZO35455660Y1A001C1000000/

「 ハングリーであれ。 愚か者であれ。」

–

日本人教師の皆様には、 焦らず、 腐らず、 気後れせず、

でんと構えて吸収しつつ、 堂々と教えていただければと、

心よりお願いしたい。

–

–

◆ 意味さえつかめれば、 十分なのが世間一般。

英語学習者と異なり、 うっとうしく入り組んで面倒な

品詞 ( part of speech、 PoS ) の種類は考えない。

–

つまり、「 気づいている状態 」 か 「 気づく行為 」 かなんて、

どうでもよくて、 「 気づいている 」 ことだけ知れればOK。

・ 「 気づいている状態 」 → 形容詞

・ 「 気づく行為 」 → 動詞

–

—だが、 和訳すると同然で、 見分けがつかず、 混乱

・ 形容詞 「 気づいている状態 」 → 【和訳】 気づいている

・ 動詞 「 気づく行為 」 → 【和訳】 気づいている

通常はどっちも 「 気づいている 」 で日本語は間に合う。

受け手も、 それだけ分かれば満足する。

英語が形容詞か動詞か、 そんなこと平生は考えない。

–

このような一般人の感覚で英語学習を続けていくと、

日本語ネイティブの場合、 必ずといってもよいほど、

「 動詞のような意味合いの形容詞 」 でひっかかる。

それでも、 日英の形容詞の差異を 「 実感 」 できるように

なってくると、 混乱していた原因がすっきり見えてくる。

基礎がしっかりしていれば、 さほど難しい内容ではないのだ。

初学者・初級者を卒業し、 中級学習者 にふさわしい力量

を積み重ねていけば、 肌で体得できるようになってくる。

いちはやく、 ほぼ瞬時に察する学習者もおられるかもしれない。

目から鱗の、 Aha ! Experience( アハ体験 )。 Eureka !

長い間、 どこで引っかかっていたか、 その障壁がやっと明らかに。

一度、 すとんと腑に落ちれば、 悩んでいた過去が不思議に思える。

ネイティブ教師には説明しがたい、 日本人初学者の数々の疑問に、

少しずつ解答できるようになってくるのが、 中級学習者の頃。

自信がぐっと深まり、 英語が一段と楽しくなる。

逆に、 これまで述べてきた 「 形容詞 」 のからくりが不得要領

だと、 なかなか先に進めない。

これぞ、 典型的な挫折の流れ。

とりあえず、 この2つのみ覚えておきたい。

–

◇ 英語の形容詞は 自立できない

→ 「 動詞 」 が必要

※ 特に 「 be動詞 」 が頻出

◇ 「 be動詞 」の主要機能の一つ

→ 形容詞を「 述語 」にすること

–

–

◆ 学者ではない、 実務家の私から、 ざっくり言わせていただくと、

「 be動詞 」とは、 形容詞を述語にするための動詞。

思い切った言い様で、厳密には正しくない ものの、感覚的にはこうなる。

英語が不得手な方々が、 大づかみにイメージするには、 役立つ知識。

「 厳密には正しくない 」 理由は、「 be動詞 」 の役割は、 その他

にも多数あり、「 形容詞を述語にする 」 にとどまらないゆえん。

学校教育では、” be動詞 ” = 「 ある、存在する 」 と学んでいく。

これでは、 まったく正体が知れない。

たちまち、 お手上げな印象。

現在の私から見ても、 そう感じる。

–

◆ 英語の動詞 ( verbs ) には、「 一般動詞 」 と 「 be動詞 」がある。

「 一般動詞 」は、日本人学習者にも割と身近 である一方で、

「 be動詞 」 は、 日本語母語話者には甚だ難解 で、 とっつきにくい。

※ 「 be動詞 」 = be、am、was、been、will be、is、were、are

教材でしょっちゅう見かける ” be ○○ ” の be の部分が、「 be動詞 」 。

「 be、am、was、been、will be、is、were、are 」 のどれかが入る。

総称として「 be動詞 」と呼ぶのは、「 一般動詞 」 と働きが違うから。

「 be動詞 ( be verbs ) 」は、日本語にそぐわない概念であるため、

日本では 「 一般動詞 ( general verbs ) 」 と明確に区分している。

私の経験では、 ” be verbs ” という英語は、 めったに見聞きしない言い回し。

並大抵の英語母語話者であれば、きっと ” be verbs ” と言っても、意味不明。

「 be動詞 」は、私たち日本人には避けて通れない英文法なのに、 奇妙な話。

–

◆ 見方を変えると、それほどまでに 「 be動詞 」 は日本語とかけ離れた文法。

日本語母語話者の場合、 きっちり教え込まないと、 先に進めない。

極めて基礎に位置するのに、 日本人学習者にとって、

「 甚だ難解 」 なのが、 英語の 「 be動詞 」。

「 be動詞 」 でこけると、 必然の帰結として、 英語は不得意になる。

実際、 英語の苦手な日本人は、 あらかた 「 be動詞 」 が分からない。

母語に存在せず、 イメージしづらいから、 どうやっても理解できない。

–

◆ 「 be動詞 」 は 「 形容詞に密着している 」としても、 さして過言ではない。

実社会でも、非常に目立つ組み合わせ( コロケーション )。 ※ 後述

それゆえ、 「 形容詞ゆえ、be動詞 に続くのが、基本パターン 」 と考えられる。

英語の形容詞

↓

必ず動詞が伴う

とりわけ「 be動詞 」が大活躍

–

前掲の「 間投詞 」 や 「 感嘆詞 」( 感動・応答・呼掛け → 単独で文に )

ではない限り、 英語の形容詞には、 必ず動詞がついて回る。

–

–

◆ 「 be動詞 」 の苦手な学習者が、 手早く学ぶ近道は、

◇ 「 形容詞 」 を見聞きしたら、 随伴する

「 動詞 」 を探す 「 習慣 」をつける–

–

形容詞を足掛かりに、「 be動詞 」の 立ち位置を感じ取っていく寸法。

慣れるまでは、「 be動詞 」 を見つけ次第、 丸で囲もう。

–

※ はるかに分かりやすい 「 名詞 」( 後述の「 名詞文 」参照 )

を手掛かりにするより、「 形容詞 」 で試す方が、 長期的効果

があると私は考える。

なぜなら、「 形容詞 」 と比較すれば、 日英間の差異が小さい

のが 「 名詞 」 ( → しち難しい 「 冠詞 」 は、 ここでは除外 )。

次の通り、 「 名詞 」 に呼応する 「 be動詞 」( 下線部 ) は、

イコール( = )の作用中心。

- This is a pen. ( this = a pen )

- I am a girl. ( I = a girl )

- They were students. ( they = students )

- He was a teacher. ( he = a teacher )

- We are her parents. ( we = her parents )

- Today is Sunday. ( today = Sunday )

日本語母語話者にとって一見扱いやすく、 潜む論点をスルーしがち。

そのため、 気づきと学びが生じにくく、 あやふやな「 be動詞 」

の知識を整理するきっかけとしては、 意外にも適格性を欠く。

–

◇ 形容詞に接した時は、 とにかく 「 動詞 」 を探せ !

◇ その大部分は「 be動詞 」であることが、 すぐ分かる

ほとんど 「 be動詞 」で、 「 be動詞 」だらけだから、 「 すぐ分かる 」。

体感的には、 形容詞にくっつく動詞 の 7割以上 が、 「 be動詞 」。

–

–

◆ 「 be動詞 」以外の動詞、 例えば、

- 前出の自動詞 ” become “、 ” seem ”

– - 後出の 「 アプリ版 」 が記載する自動詞

” make “、 “ remain “、 “ stay ”

→ ” aware ” の動詞の コロケーション としては、 どれも大事

などの一般動詞を見つけるのに、 すこぶる苦労する。

ゆえに、「 形容詞ゆえ、be動詞 に続くのが、基本パターン 」 。

「 be動詞 」 ではない一般動詞であれば、 自動詞の用法が中心。

他動詞( transitive verb )より、 自動詞( intransitive verb )。

「 be動詞 」 の代わりに形容詞にくっつく一般動詞は、 自動詞が主。

–

■ わざわざ動詞に同伴してもらわないと、述語になれないのが、 英語の形容詞

■ 弱っちい「 形容詞 」の同伴者となり、 一人前の述語にしてやる「 be動詞 」

–

同伴者を探せ !

–

▲ ひいきの動詞は「 be動詞 」。 形容詞は 「 be動詞 」 が大好き。

–

–

◆ 機械的にしばらく続けると、 つかみどころのなかった「 be動詞 」の

役目も、おぼろげながら察しがつくようになり、なんとなく姿が現れてくる。

手始めに、 今一度、 本稿の例文に目を通していただければと思う。

どうしても 「 be動詞 」が分からないなら、 一応こう覚えておけば、 気が楽。

「 be動詞 」 とは、 形容詞を述語にするための動詞。

「 be動詞 」 は、 形容詞のストーカー。

かけがえのない動詞のうち、 形容詞は 「 be動詞 大好き 」で、 相思相愛。

「 be動詞 」 と 形容詞は ” ラブラブ関係 “ なので、

「 形容詞ゆえ、be動詞 に続くのが、基本パターン 」 。

「 be動詞 大好き 」 な形容詞のくせに、 時たま、自動詞と浮気してしまう。

形容詞にもよるが、 主たる浮気相手の自動詞 を例示すると、 既述の通り、

” become “、 ” seem “、” make “、 “ remain “、 ” stay “、 “ get “。–

このように、 形容詞が浮気する自動詞はうじゃうじゃひしめく。

それでも、 本命は「 be動詞 」。

先に触れたが、 形容詞に同伴する動詞 の直感的な割合は、読み書き平均で、

【 本命 】 be動詞 7割

【 浮気 】 一般動詞( 自動詞 ) 3割

※ 私の経験上の比率です

–

いずれにせよ、

◇ 動詞 ( be動詞 または 一般動詞 ) なしで、

述語になれないのが、 英語の形容詞。

後出の『 日本国語大辞典 第二版 』 第4巻の通り、 これぞ 印欧語 の基本。

片や、

◇ 主語や目的語を述べなくても通じる

ことが普通にある。 それが日本語。

通じるだけでなく、 驚くことに文法上の 「 文 」 が成立する。

–

–

ただし、 前準備として、 原文を加工後に機械翻訳する場合、 精度は高くなる。例えば、 和文をいじり、 主語と目的語などを欠かさず挿入 すれば、「 精度9割 」

の英訳を達成しうると考える。

このように、 原文を事前に編集し機械翻訳しやすくする準備作業が、

「 プリエディッティング 」( pre-editing ) = 「 前編集 」。

この場合、 その和文はいわば加工品であり、 日本語は総じて不自然になる。

いちいち主語を添えると、 くどくやかましく、 うるさくて嫌になってくる。

それが日本語。

–

–

” Vocal about – “ より

–

形容詞の圧倒的な強さと併せて、 これらは日本語の特徴である。

日本語の形容詞の 「 圧倒的な強さ 」 の方が珍奇と考えられる。

日本語の形容詞は、 強く自立しているので、 動詞なしでも述語になれる。

日本語の動詞の大多数も、 主語と目的語がなくても、 単独で文を構成できる。

- まずい。 ( 形容詞 )

- 忘れた。 ( 動詞 )

英語と決定的に異なる特色 !

英語の形容詞の場合、 単独では文となりえない。

【 例外 】 英語の 間投詞 や 感嘆詞 ( 感動・応答・呼掛け → 単独で文に ) ※ 前述–

「 be動詞 」の感触を、ある程度つかんだら、 細かく正確に肉付けしていけばよい。

★ 演繹法 の教わり方でダメなら、 こうして実用的な 帰納的アプローチ にトライ。

–

【参考】 ※ 外部サイト

◆ 上述の通り、 「 be動詞 」 は 「 極めて基礎に位置する 」 英語の必須知識。

議論の余地はないが、 実は「 be動詞 」 を抜いても、 おおよそ趣旨は伝わる。

その証拠のひとつとして、 記事見出し ( headlines )・ 看板 ・ 掲示板 ・

格言 ・ 慣用句 ・ 常套句では、 「 be動詞 」 と 「 冠詞 」 を略すのが一般的。

視認性を重視する指示・注意喚起と等しく、 簡潔明快を旨とするため、 英文法

の基本から逸脱する表記が少なくなく、 「 be動詞 」 と 「 冠詞 」 なしが普通。

プロの手による文言とはいえ、 「 be動詞 」 と 「 冠詞 」 を省略 して世間一般

に公開され、 必要十分な情報伝達ができている。

–

◇ 「 見出し 」 英語の解説は、 こちらが秀逸 ↓

英語ニュースの読み方 ( 見出し編 ) RNN時事英語

–

–

「 be動詞 」 が分からないと通じない、 と神経質になりすぎないことだ。

大意は伝わるから、 学習者は英語の間違いをそんなに恐れないでよい。

日本人はむしろ、 英語を使わずじまいになる損失に、 神経質になるべき。

これこそ深刻な事態、 人生を費やし骨折り損のくたびれもうけに終わる。

もったいない。

前出の 「 一般動詞 」 は、 文脈上省略しがたい点も

「 be動詞 」 と異なる。

–

文意が理解不能に陥るから、 「 be動詞 」 と異なり、 見出しでも省けない。

◆ 省略して文脈上通じる 「 be動詞 」 と、 まともに通じない「 一般動詞 」 。

「 第2文型 SVC 」 を作る 「 be動詞 」 には、 「 一般動詞 」 みたいに

一目で分かる動詞の意味合いがないため、 日本人には恐ろしく手強い。

この 「 be動詞 」 は、 動詞の意味合いがないゆえ、 抜いても通じる。

「 be動詞 」 は、 英語の 「 全体像 」 がうっすら見え始めた

中級学習者が、 ようやく把握できるようになってくる性質を有する。

「 冠詞 」 「 時制 」 「 前置詞 」 と同様に、 「 be動詞 」 は

初級レベルで 真に理解するには 無理がある。

最初から完璧に理解しようなどと意気込まないことが大切。

挫折をもたらす。

◆ 「 be動詞 」 の最低限押さえておくべき点は2つ。

–

■ 形容詞を述語にする動詞

→ 主要機能のひとつ

–

■ 抜いても意味は通じる動詞

→ 「 一般動詞 」 と違い、 動詞の意味合いがない

日本語にほぼない概念なので、 日本語母語話者には「 甚だ難解 」

なのに、 英語では 「 極めて基礎 」 なのが、 なんとも残酷な話である。

–

「 be動詞 」 でつまずくと、 英語の成績は不振必至の現実も述べた。

初級者が 「 be動詞 」 を抜きがちな話と、 その例を挙げた。

同時に、 「 be動詞 」 がなくても、 趣意は伝わる傾向にも触れた。

◆ 「 be動詞 」 は、 最難関分野であると個人的に受け止めている。

母語にないから最難関のひとつに行き着き、 なおかつ「 極めて基礎 」

に位置づけられる 「 be動詞 」 が皆目理解できない猛烈な悔しさ。

「 be動詞 」、 ひいては英語が不得手な日本人は実に数限りない。

「 be動詞 」 に苦しむ原理と本質的な困難の度合いに私は思い至る。

要約の筆記時、 「 be動詞 」 を飛ばす英作文は実務では当たり前。

そのためか 「 be動詞 」 の要否に迷う場面は、 今なお少なくない。

入れ忘れた英語は随分と見知っているが、 ごく普通に通じている。

一般動詞と違って、 なくても一応通じるのが 「 be動詞 」 なのだ。

最難関の 「 be動詞 」 が理解できなくても、 英語を諦めないで。

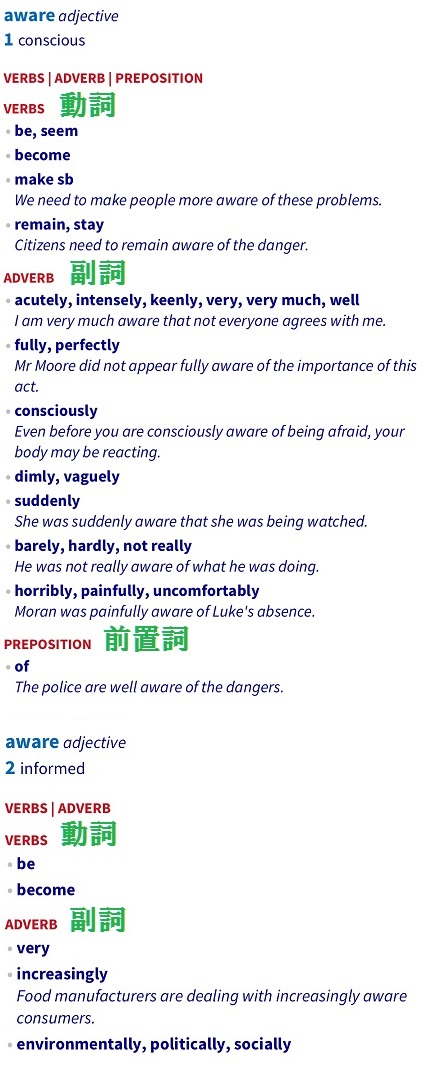

◆ ” aware ” のような重要単語の場合、 組むべき単語は、

「 コロケーション辞典 ( 連語辞典 )」

を調べれば、きちんと明記されている。

この場合、「 組むべき単語 」 が 「 コロケーション = 連語 」。

繰り返すと、

–

「 自立 」できる日本語の形容詞と異なり、

単独で「 述語 」になるには弱すぎるため、

英語の形容詞には、動詞が欠かせない

–

→ ひいきの動詞は「 be動詞 」

■ 代表格の『 オックスフォード コロケーション辞典 』 がこちら。

–

“ Oxford Collocations Dictionary for

Students of English “ ( アプリ版 )※ 漢字は追加

–

また、学習英英辞典( EFL辞典 )にも併記されている。

英語学習者用に特化されている学習辞書の強みであり、大変便利。

特に、” LDOCE ” と ” OALD ” は、コロケーション満載。

- ロングマン現代英英辞典( LDOCE )

- オックスフォード現代英英辞典( OALD )

- ケンブリッジ現代英英辞典( CALD )

- コウビルド英英辞典( COBUILD )

ー

【参照】

・ LDOCE( ロングマン現代英英辞典 )

・ 辞書の「 自炊 」と辞書アプリ

・ 英語辞書は「 紙 」か「 電子版 」か

–

【実例】 ※ 辞書アプリの転載あり

threshold、 damage、 scrutiny、

backdrop、 paperwork、 struggle、

downfall、 bombshell、 alternative、

feasible、 disparity、 presence

–

【類似表現】

” Please be advised that – ”

https://mickeyweb.info/archives/3530

( ~ をご承知おきください。)

” Please note that – ”

( ~ にご注意ください。)

–

【関連表現】

” raise awareness ”

https://mickeyweb.info/archives/8831

( 関心を高める )

–

–

–

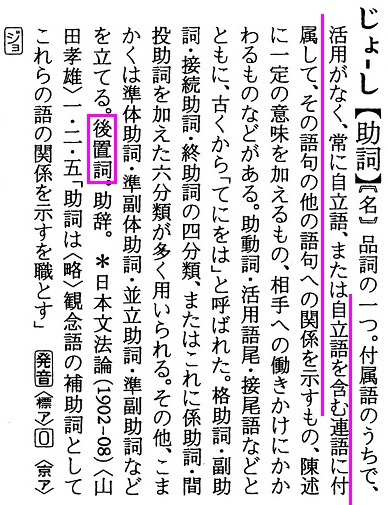

「 助詞 」 全文は、 以下の通り。

–

–

『 日本国語大辞典 第二版 』 第7巻、 p.357.

小学館( 2001年刊 )※ 傍線は引用者

–

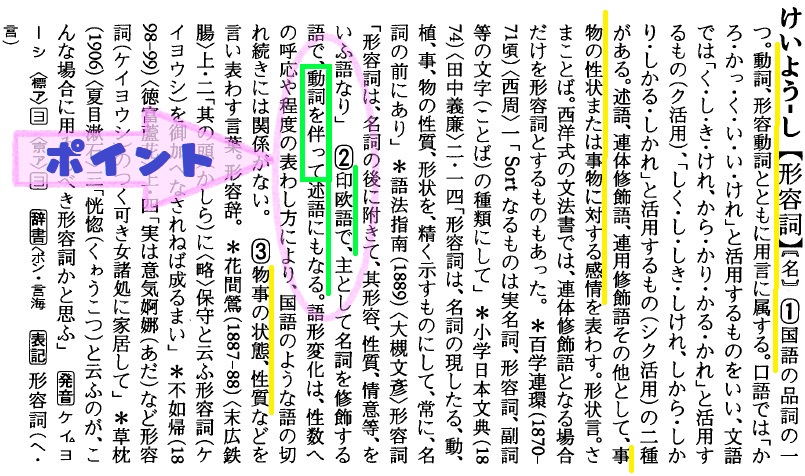

おまけに、「 形容詞 」 全文。

–

–

『 日本国語大辞典 第二版 』 第4巻、 p.1287.

小学館( 2001年刊 )※ 傍線は引用者

–

緑の傍線が、 既記の

–

< 英語の形容詞は「 be動詞 」などの 助けを借りないと、述語になれない >

–

に該当する。

–

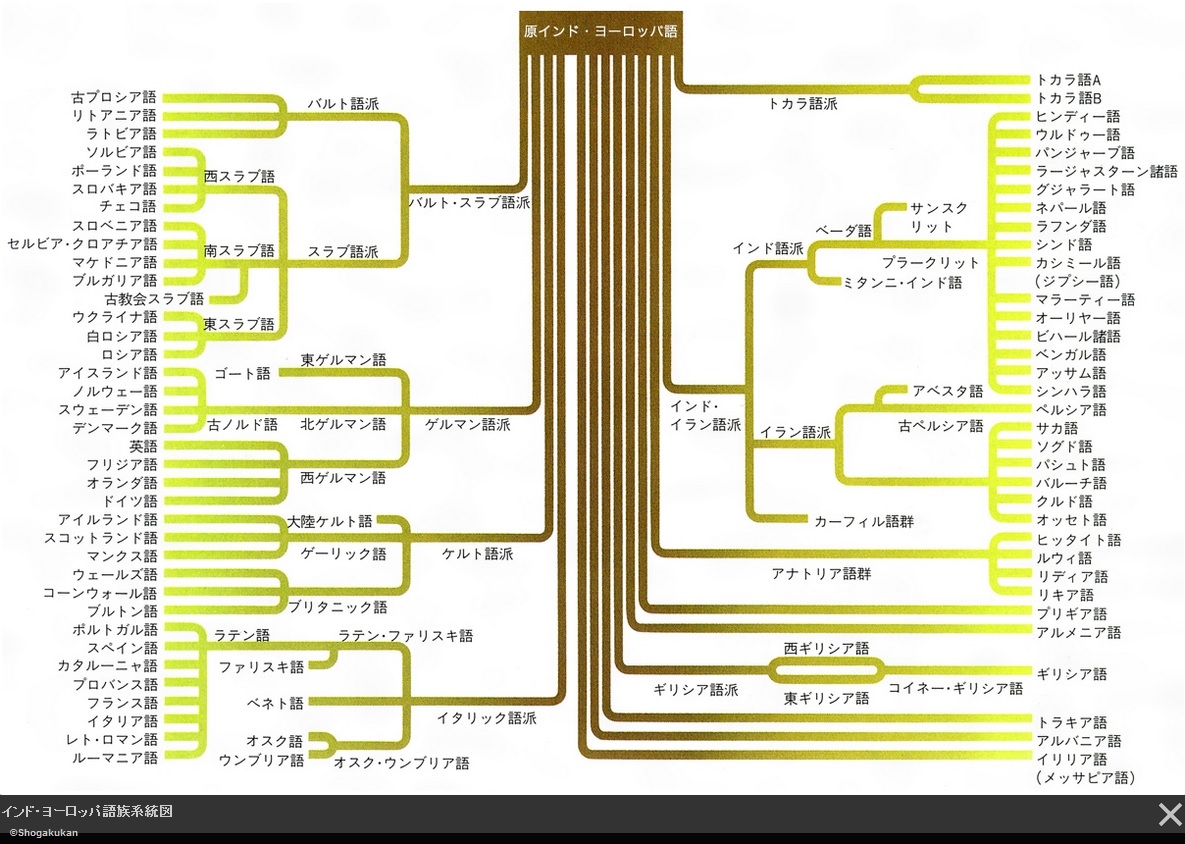

◆ 英語も「 印欧語 」。

インド・ヨーロッパ語族( the Indo‐European languages )とも言う。

–

画像の拡大

–

【出典】 小学館 日本大百科全書 ( ニッポニカ ) より

–

–

「 印欧語 」 と 「 形容動詞 」 は、 ” Conclusive ” で取り上げている。

–

◆ 日本語の文の種類は、3種類に大きく分けられる。

1. 名詞文

2. 形容詞文

3. 動詞文

–

1. 「 名詞文 」 → 述語に名詞が使われる

1-1 私は学生です。

1-2 父は今ニューヨークです。

2. 「 形容詞文 」 → 述語に形容詞または形容動詞が使われる

2-1 富士山は美しい。(形容詞)

2-2 京都は有名である。(形容動詞)

3. 「 動詞文 」 → 述語に動詞が使われる

3-1 彼はそこに行きました。

3-2 私は昼食を食べました。

–

上記を英訳してみる。

青字は動詞 ( 下線部は 「 be動詞 」 )。

1-1 I am a student.

1-2 My father is in New York now.

2-1 Mt. Fuji is beautiful.

2-2 Kyoto is famous.

3-1 He went there.

3-2 I ate lunch.

–

動詞が「 3. 動詞文 」に用いられることは言うまでもない。

ところが、

「 1. 名詞文 」 と 「 2. 形容詞文 」 にも

動詞 ( be動詞 ) が使われている。

–

日本語の「 1. 名詞文 」「 2. 形容詞文 」には動詞はないのが普通なのに、

–

英語になると、必ず 動詞 が出てくる。

「 名詞文 」 「 形容詞文 」 「 動詞文 」

の すべて に、 英語では 動詞 が使われる。

–

–日本語と英語の大きな違いである。

–

【参照】 日本語と英語の違い ( 図入り )

–

◆ 以下、 ” Conclusive ” より再掲。

教育方針の策定は、 現場知らずの空疎な人材に任せてはいけない。

積年のしくじりの結果がこれです。

–

–

–

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF186IG0Y4A111C2000000/

2024年11月18日付

–

–

–

現在進行形で落ち続ける英語力…

どこまでも 「 英語ができない 」 日本人

https://courrier.jp/news/archives/390411

2025年2月7日付

–

輝かしい学歴・経歴にもかかわらず、 一般人が使うリアルな英語を肌感覚で

共有できない、 頭でっかちな権力者・為政者・

【参考】 ※ 外部サイト

- 2024年 世界116か国 英語能力指数 ランキング

https://www.efjapan.co.jp/epi/

※ PDF 全53頁、 32MB

– - EF English Proficiency Index

https://en.wikipedia.org/wiki/EF_English_Proficiency_Index

EF英語能力指数 ランキング ( 和訳 )

https://ja.wikipedia.org/wiki/EF%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%95%B0

– - 日本の英語力は非英語圏で53位 韓国や台湾、中国にも後れを取る

https://news.livedoor.com/article/detail/17354637/

2019年11月9日付