英語辞書は「紙」か「電子版」か

2026/02/12

本稿は必要以上に長くなっているので、

結論から述べてみる。

–

【 結論 】

1. 初学者は 紙中心 がよい。

2. 学習レベル不問で、併用がベスト。

3. 電子版 は持ち運びが楽で、気楽に確認できるのが利点。

–

■ 初学者: 紙は必須。

紙中心がよい。 できれば、電子版も併用。–

※ 日本の一般的な小学生・中学生・高校生はこの範疇

■ 中級者:紙と電子版のいずれか使いやすい方。

併用がベスト。–

■ 上級者:英語のプロでない限り、 電子版のみでよい。

紙も併用するとベスト。

–

< 弊サイト内の定義 > ※ 私的な解釈

紙 :

机上版、 普通版、 豪華版など装丁不問で、

テキスト本文が 紙上に印字 されている辞書。

このサイトでは 「 書籍版 」 の表現も用いる。

電子版 :

本文が紙上になく、 電子的な辞書。

電子辞書に加え、 CD、 DVD、 アプリを用いて

電子画面・デジタル画面 で見る形態も含む。

–

アマゾン 「 キンドル 」 などの電子書籍・電子本も含む。

自炊本 :

市販の紙の本を、 スキャンして電子化 ( 主にPDF )

したもの。

自ら紙の本をスキャンする行為を 「 自炊 」 という。

–

弊サイトでは、 自炊したものに加え、

専門業者に 外注してスキャンしたもの も含む。

–

【 電子版のリスク、 自炊本の強み 】

—■ 蔵書の「自炊」記録(5)

—■ 蔵書の「自炊」記録(8)

–

◇ 2015年12月に、 私は自炊を開始した。

毎月 10~20冊 を 外注スキャンしている。

11年目の2026年2月現在、 仕上がったスキャン本は、 約 3,650冊。

引き続き、 推し進めていく。

–

–

◆ 語学学習に電子辞書が珍しくなくなってきたのは、

2000年代に入ってから。

その10年前から私は使っていた。

すなわち、 1990年代前半。

当時の電子辞書には、 ガンガン使える実用本位の

ものはほとんど存在せず、 今から考えるとおもちゃ

のような作り。

1990年代前半までの電子辞書は未成熟であり、

「 電子ブックプレーヤー 」 の方が使いやすかった。

8インチCDを挿入して使う、 SONY「 DATA Discman 」

が主力製品。

「 電子ブック版 」と名打った 『 広辞苑 』( 岩波書店 )、

『 新英和・和英中辞典 』( 研究社 )、

『 現代用語の基礎知識 』( 自由国民社 )は、

書籍版とほぼ同額かそれ以上。

外国製の電子ブック版 とも互換性があった。–

https://www.d-assist.com/eblist/eb_kaigai.html

プレーヤー本体の価格は、 58,000円。

–

–

↑ 『 書斎の本 』( 自炊本 )裏表紙の広告

ビジネス・アスキームック ( 1990年刊 )

https://amzn.to/2tSryfN

‐

「 人間の頭ならこぼれますよ 」

このキャッチコピーが、 1990年当時の技術レベルを示す。

–

「 現代人が知りたい情報を、ボタンを押せば

たちまち答えてくれる 」

今なら 笑える 宣伝文句。–

あの頃は感涙ものの有用性。

インターネットの 先駆者 の役目を果たしたのは確実である。

この シリーズ 3台に、 よくまあ投資したわ。

スマホ・タブレット全盛の2026年、 ため息 がこぼれる。

「 人間の頭なら爆発しますよ 」 の当世か。

◆ 生まれて初めて納得できた電子辞書は、

セイコーインスツル株式会社( SII )の 「 TR-9500 」。

時は、 1997年。

–

–

↑ 『 野口悠紀雄の「超」知的生活法 』( 自炊本 )

アスキー( 1997年刊 ) を見て買った

https://amzn.to/2KASnvY

–

当時の社名は 「 セイコー電子工業株式会社 」。

1997年に 「 セイコーインスツルメンツ株式会社 」、

2004年に 「 セイコーインスツル株式会社 」 に商号変更。

起動の速さ、 無造作に置ける頑丈な筐体と見た目。

使い勝手は、 あたかもプロ仕様の電卓。

実際に早打ちが可能で、 電卓と遜色ない使い心地であった。

165 × 120 × 28mm とサイズの大きい一枚板。

キータッチの素晴らしさは、 この頃から当時の競合

( カシオとシャープ ) を大きく引き離していた。

即座に気に入り、 最終的に3台購入した。

価格は 43,500円。

『 英和中辞典 』『 和英中辞典 』( ともに研究社 )、

『 広辞苑 』、『 ロジェ II シソーラス( 類語辞典 ) 』

が収録されていた。

あれから28年以上経過した2026年の今、

この価格帯の辞書を3台も購入した自分に驚く。

電卓並みにビシバシ打てる快感に 夢中になり、

職場 と自宅に常備しておきたかったのだ。

残りの1台は故障時のスペア。

当時は日本の公務員だった。

–

業務上は英語と無縁の行政マンだが、『 広辞苑 』 は重宝した。

電卓と横並びで役所の机に常置していたが、 外観が似ているため、

悪目立ちすることなく助かった。

◆ 2015年3月末、 SII は電子辞書ビジネスから撤退した。

–

–

「 電子辞書ビジネスからの撤退について 」

––

https://www.sii.co.jp/jp/news/2014/10/07/11409/※ リンク切れセイコーインスツル株式会社( SII )

2014年10月発表

–

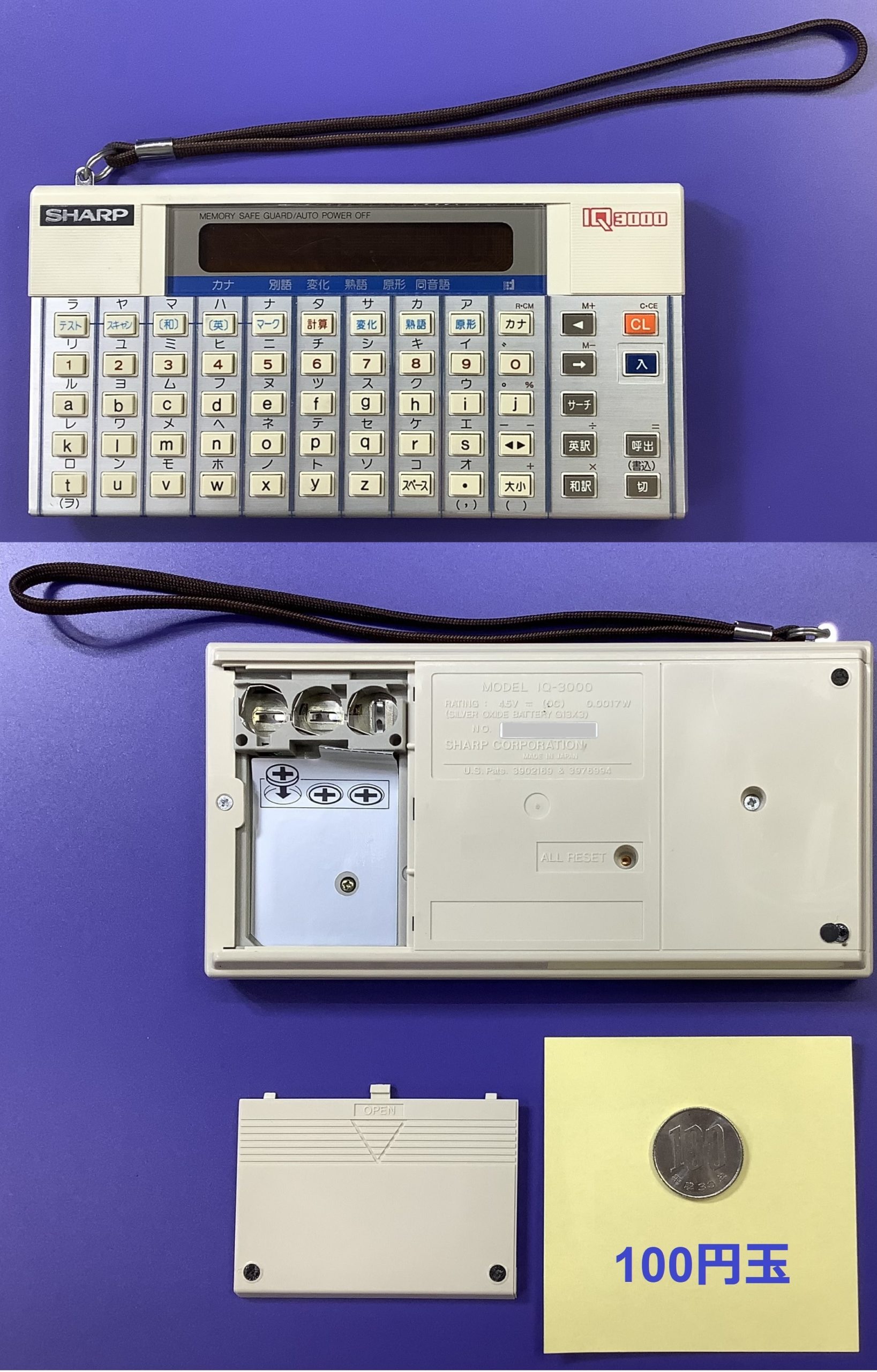

1979年に日本初の電子辞書 「 IQ-3000 」( 下記写真 )を発売した

シャープ(※)に続き、 ソニー( 2006年撤退 )、 SIIまで撤退。

–

※ シャープは、 一般向けの 「 Brainシリーズ 」 を販売中

–

1979年は、 日本語ワープロが発売された年でもある。

( 東芝 JW-10、 630万円、 重量200kg超 )

–

–

【出典】

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20160726004227.html( リンク切れ )

–

▼ 実物

– –

–

電子辞書の国内市場は、 2000年代に急成長を迎え、

2007年をピークに、 以後10年も経ずして半減。

前出のSIIの撤退宣言( 2014年 )の予想通り、現状は、

–

–

市場の成熟に伴い、 電子辞書市場が縮小して

いることや、スマートフォン、 タブレットなど

スマートデバイスの普及により、 電子辞書の

需要の伸びが期待できない–

–

https://www.sii.co.jp/jp/news/2014/10/07/11409/※ リンク切れセイコーインスツル株式会社( SII )

2014年10月発表

–

◆ 「 英語強化仕様 」 の電子辞書市場は、 2026年現在、

カシオ計算機 が独走している。

一介のユーザーとして、 SII 製電子辞書 の

全期間を見届ける機会に恵まれた。

- 1987年以来、導入期を経て、1990年代から成長期と成熟期

- 21世紀に入り、ほどなく最盛期に到達

- 2010年代は、一転して衰退期

- 2015年の終焉

概ね 「 製品ライフサイクル( product life cycle )」 に沿う感。

主観を交えて、 ざっくりまとめると、 SII 製電子辞書 の興隆と衰微は、

- 導入期 introduction ( 1987~1990年代前半 )

- 成長期 growth ( 1990年代後半 )

- 成熟期 maturity ( 2000~2010年頃 )

- 衰退期 decline ( 2010~2015年 )

とっかえひっかえ品を変え、 20年以上に渡り、

SII 辞書の追っかけをしてきた果て。

パソコンにUSB接続して一括検索ができる「 pasorama( パソラマ )」

を発売した2009年頃から、 雲行きが怪しいと感じていた。

連携先の仕様変更 ( OSなど ) により、 使えなくなる可能性が高まる。

安定供給や事業継続の観点から、 プロの道具としては懸念材料となる。

「 まずい方向では … これではカシオに負けるぞ。」

案の定、 右肩下がりの印象だった。

時代の流れといえばそれまで。

なんとも言えない寂しさが残る。

今ではカシオの 電子辞書 にもお世話になっているが、

SII は手放せない。

2022年10月、 修理・部品販売を含むアフターサービスが

完全終了したためか、 中古相場も一律下落してしまった SII。

2025年、 あれほど隆盛を極めた巨頭 SIIの公式サイトも姿を消した。

使用感の少ない美品が、 今や数千円で買えるから暴落と称してよい。

アラート設定し、 オークションで落札し続ける。

多年、 肌身離さず、 昼夜兼行の酷使に耐え抜いてくれている、

「 SR-E9000 」( 価格 56,700円、 2006年11月発売 ) も、

なんと 「 2,000円 」 程度で入手でき、 なんだか泣けてくる。

入札者もなく、 あっけなく落札できるので、 既に35台ゲット。

たくさん手に入れたので、 トイレにも風呂場にも置いている。

便器に腰掛けて、 用を足しながら、 うんうん復習する習慣。

一生、 間に合う数量だが、 それはそれは大切に扱っている。

二度と、 新品購入も正規修理もできないため、 壊れたら困る。

撤退は、 かえすがえすも、 残念な出来事である。

【参考】 ※ 外部サイト

- 「 工場 」 軽視が招いたセイコーの落日

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDD140EL_X10C10A5000000/

2010年5月18日付

◆ 電子辞書の衰退は 「 ガラパゴス製品 」 に終わった

ことも関係している。

結局、 海外では中国とドイツなど、 ごく一部の国で

しか根付かなかったらしい。

アプリ全盛となっては、 将来性は見込めない。

ー

日本では、 授業中のスマホ・タブレットが禁止されて

いるケースも目立ち、 生き残っている模様である。

「 ガラパゴス製品 」 なので、 大半の欧米人は、

電子辞書を見たことない。

職場でずらり並べて仕事していると、 初めて私の

キュービクルに入ってきた外国人は、 例外なく驚く。

「 これはなんだ !! 」

皆、 我が許可なく、 むんずとつかみ、 なでくり回す。

高官すら例外でない。

いい大人が、 らんらんと輝く目の光を放つ瞬間。

同時に一様に示す、不気味な未確認物体を見る

かのような、 びっくり顔。

まさに ” stunned ” 。

日常生活では、 めったに見られない光景。

役得なのか、 何十回も目の当たりにしてきた。

◆ 前置きが長くなってしまった。

私の普段使いは電子版。

2015年頃までは、 電子辞書が圧倒的であった。

2026年現在では、 アプリ版が優勢。

紙が嫌いなわけではない。

相応の金額で自炊中 ( 4,000冊で 概算200万円 )

なのも、決して紙が嫌だからでない。

–

住居スペースの逼迫 が主な理由である。

日常生活から考えて、 紙中心は無理。

スペース問題に加えて、 勤務があるから。

定期的に新規投稿できているのは、

電子版のおかげに他ならない。

過去分の改善は週7日、 つまり毎日実施している。

紙しかなければ、 どだい無謀な話。

◆ 私は公務員( 外国政府機関 )である。

ー

正規職員なので、フルタイムで働いている。

ー

平日の作文・作画は、早朝・通勤中・休憩時間・深夜

のいずれか。–

数十回に分け、丸一日かけて 細切れ投稿 し、

醜態をさらしている有様。( 休日も大して変わらない )

–

スキマ時間に、ちょこちょこ書いては、更新を繰り返している。

そのため、 日中の投稿は 「 DRAFT 」 のままが多い。

いわば、 常に作業中。

–

使用する ワードプレス の 「 ドラフト保存 」 では、

データ消滅してしまう不安感が拭いきれない。

–

だから、 まずもって草稿 ( ドラフト ) も公開する。

–

なによりも、 公開してしまえば、 各種バックアップシステム

がフル作動し、 書きかけの文章と図画を守ってくれる。

サイト全体の バックアップ & セキュリティのため、

Jetpack、 BlogVault ( ともに有料版 ) などと契約中。

–

【参照】 自習教材を自作するために使っている道具 ( 写真入り )

【参照】 おすすめ YouTuber と着眼点は、 ” No need ” に詳述

( 図入り、 写真入り、 動画入り )

–

–

実際問題として、 在宅の早朝と深夜はともかく、

通勤電車内で 『 広辞苑 』 や 『 ランダムハウス英和大辞典 』

を開けるか、 ということ。

いずれも、 弊サイトではお馴染みの辞書。

紙は、 それぞれ 3kgを軽く超える。

厚みも10cm以上。

こういう浩瀚なものを、 都会のラッシュ時にお披露目

したら、 既述の ” stunned ” では済まされない。

電車内で開くことは非常識に近い。

最も愛用する ロングマン ” LDOCE6 ” でさえ、 辛うじて

持ち歩けるぎりぎりの寸法。

< 紙の実寸 > 23 x 14.8 x 5.5cm、 重さ 1,600g

–

したがって、 普段は アプリ版 ・ 電子辞書版 ・ オンライン版

に頼っている。

★ 2022年、 ” LDOCE6 ” アプリが 「 無料化 」

–

2022年に Pearson 社が、 無償提供するに至った

経緯は、 別稿 ” LDOCE ” に記載した。

▼ 無料ダウンロード ▼

–

–

2022年6月、 ついに「 無料化 」 に踏み切ったようだ …

–約 6,000円 → 約 4,000円 → 0円

–

やることが 極端だわ。

–( 中略 )

–【 iOS 日本サイト 】

https://apps.apple.com/jp/app/longman-dictionary-of-contemporary-english-6th-ed/id597492646?l=jp

【 iOS 米国サイト 】

https://apps.apple.com/us/app/longman-dictionary-of-english/id597492646

–

–

【 Android 日本サイト 】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobifusion.android.ldoce5&hl=ja

【 Android 米国サイト 】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobifusion.android.ldoce5&hl=en

–

◆ 確かに、 私は「 初学者 」ではない。

本職が通訳翻訳官であるから、 一応 「 上級 」 であろう。

私の 普段使いが電子版である最大の理由は、

上記の事情により、 紙という選択肢がないから。

職場使用時も、 紙を持ち歩く余裕はない。

上述の辞典2冊で 6kg を超える。

どちらもオフィス外の通訳現場( オンサイト )に持参

できれば心強いが、 辞書のみで 6kg超はきつい。

公務員である以上、 公文書の方が大事。

こう考えると、 電子版以外の選択肢はありえない。

また、 キュービクル内の自席で翻訳する際も、

常時参照する辞典は10冊前後 ある。

英語以外にも、 国語辞典、 類語辞典、 専門用語辞典、

時に百科事典。

おまけに、 事実確認( fact-check ) のための資料。

この辺は、 弊サイトの博引旁証から推知いただけることだろう。

辞書を含む書籍の重量を考慮すれば、 紙中心は不可能。

どうやっても電子版が主となる。

それが現実。

【参照】 辞書の「 自炊 」と辞書アプリ

◆ 毎月、 せっせと自炊本を量産している理由も、

スペース問題と併せて、 資料の物理的移動を避けたい

一心からである。

自炊により、 紙を電子版にしておけば、 必要な時に、

Wi-Fi 経由でクラウドからダウンロード可能。

「 マイ本棚 」 を手元のタブレットに呼び寄せられるのは、

自炊本のおかげ。

–

–

自炊本のPDFデータは、 先述の自炊業者の専用ページに加えて、

パソコン本体、 有料の クラウド サービス 及び

ポータブルHDD ( 2台、 各5TB ) に保存中。合計5ヶ所に分散し、 消滅リスクを回避している。

外出先で読む場合は、 PDFをタブレット( iPad mini )にコピーする。

◇ 使用 ipad mini → 写真 ( 辞書の 「 自炊 」 と辞書アプリ )

Wi-Fi を用いて、 クラウドから直接ダウンロードする場合が多い。

300ページ程度の菊判 ( ほぼA5サイズ ) の活字和書なら、

1冊70MB前後。5秒~30秒でダウンロード でき、 至って簡単。

※ Wi-Fi の電波状況により、 所要時間に差がつく

自分に合った方法さえ見つければ、 データ管理は楽しい。

【参照】 「 Gmail 」 で作る単語帳

慣れれば、 手間なしである。

–

… 蔵書の 「 自炊 」 記録(6) より

–

1990年代半ばの仕事ぶりを振り返ると、

これは夢か現か幻か。

そんな仕事環境に思えてくる。

–

ところが、 こんなのは平均的な社会人であれば、

誰でも構築できる ほど、 身近な環境 になっている。

–

1990年代までとは比べものにならないほど、

技術面で恵まれた時代 に生きている私たち。

–

上掲の広告からも明らか。

–

このせっかくの利点を自覚し、

可能な限り うまく 利用 するのが肝要。

–

近頃のスマホは、 1969年の月面着陸時にNASAが駆使した、

全コンピュータの処理能力すら上回る高性能 を誇る。

【参照】 Smartphones: More powerful than NASA’s computing

–

幾らか投資し、 新たな< 利器 >を受容する

勇気と決断が、 皆様の未来を変える。

–

市販のアプリや電子本は、 紙と同額かそれ未満で買える。

電子辞書は高いものの、 一度買えば5年間は使える。

–

毎日使っても、 パソコンより長持ちする計算。

自炊は少しずつ実行すれば、 大金は用意不要。

–

日々あらゆる締切と闘うプロにとって、

紙にこだわりすぎるのは、非効率すぎて愚か と言える。

もっとも、 そんなプロはおそらく皆無。

お金をいただくプロと、 お金を支払って学習する学生。

立場が違えば、 方法や視点も違ってくる のは当然である。

逆に初学者が、 紙が必要な基礎固め の段階をすっ飛ばす

のは、 長い目で見て大変危険 であると私は考える。

ー

どんな分野のプロにも、———

—お金を払って学ぶ時代があった。

–

この点は押さえておきたい。

◆ そこで、初学者が紙を持つ重要性 をご説明したいと思う。

まず、 次のテキストをご覧に入れたい。

–

.jpg)

.jpg)

.jpg)

–

汚すぎるテキスト。

ー

かつて私が使ったものである。

ー

1999年7月に受けた国連英検の公式指定テキスト。

仕事の合間を塗って、 遮二無二勉強していた。

己の頭の悪さを開示するようで恥かしい。

–

.jpg)

–

それでも、 どうにか「 特A級 」に合格できた。

ー

だが、 そんなことはどうでもよい。

学習には書き込みやマーキングが役立つ 可能性を

示すのが目的。

電子版では難しい作業に違いない。

あくまでも私のやり方である。

勉強法は人それぞれ であり、 まっさらな教科書

で合格できる優秀な方も大勢おられるはず。

辞書についても同様で、 書き込みすることなく、

上手に活用される学生・学習者も数多いだろう。

しかし一般論として、 筆記具を握り、自ら手を動かす

ことは、 記憶するための手頃で安価な勉強法 とされる。

書く行為が記憶を助けるということは、

幾度もの研究によって証明されている。

例えば、

【学術論文】 ※ 外部サイト、 英文

–

ハイライトなどのマーキングは電子版でも可能で、 入力用の

「 手書きペン 」 「 スタイラス 」 を用いて直接書き込む

こともできるようになってきている。

さらに、 それを保存する機能もあったりする。

2020年以降は、 従来の筆記具で思う存分書きなぐるレベルに、

相当近づいている。

問題なのは、ぱらぱらめくる自由さが欠けていること。

勉強中、 教科書を何気にめくっただけで、 なんらかの

ヒントをつかんだ経験はないだろうか。

紙の方が、 内容を時系列に再現しやすく、 デジタル画面

だと、 記憶の順序立てが悪化するとの研究は複数存在する。

五感 と 空間記憶 ( spatial memory ) に関係がある現象。

電子版の場合、 順次スクロールする必要がある。

ジャンプ機能もあるが、 そうすると中間を見られない。

紙ならば、 めくる度合いに融通が利くため、 もっと

要領よく確認できたりする。

特定済みの単語や文字列であれば、 電子版は検索すれば

出てくるが、 記憶があいまいな場合は見つけにくい。

前記の 空間記憶 に関わる、 顕著な弱点と感じる。

–

–

–

https://youtu.be/YMEXPLlcBus?si=XXvPbsoQlOTQsygG&t=38

2025年2月24日付 ※ 動画全長 2分4秒

–

「 あの辺にこのような説明があった 」 など、 不確実な

記憶から該当箇所に当たりをつけるには、 現時点では

手でめくるやり方に分があるかもしれない。

要するに、

記憶の定着 との関係で、

初学者が 電子版のみ で学ぶのは、

やや心許ない

–

と私は考える。

–

【学術論文】 ※ 外部サイト、 英文

–

◆ 最後に、電子版の利点について述べてみたい。

ふと疑問に感じたことを、早めに解決する。–

これができれば、意欲を維持したまま学習が進む。

–

それを可能にしてくれるのが、重量の縛りのない電子版。

使用するツールの選択次第で、己の知的要求を満たす

環境を比較的簡単に構築できる ことは、既に記した。

中身の充実度に比例して、重くなる傾向のある紙と違い、

収録内容を自分好みにコントロール可能。

若干の手間暇かけて環境構築を試みると、 電子版の

果てしない潜在力に気づく。

何度も記す通り、 私の普段使いは電子版。

電子辞書中心だったのは、 2015年頃まで。

ー

2026年現在は、 アプリ版が優勢なのも、

環境構築の自由度に魅せられた

からである。

◆ 私が使っている主な 「 辞書アプリ 」 は、 次の通り。

–

2026年2月12日 現在

以下、「 iOS版 」 「 Kindle版 」 「 CD-ROM版 」 のいずれか。

「 Android版 」 がある辞書も多い。

–

< 英語関連 >

- Oxford English Dictionary, 2nd Edition, Version 4.0

※ OED最後のCD-ROM版 ( 2017年8月以降は、オンラインで提供 )

↑ 「 縮刷版 」 も入手済み ( → 自炊した ) - ” LDOCE6 ” ロングマン現代英英辞典 第6版

※ 「 アプリ版 」は、 第5版 中心 ( → 第6版 アプリ 短所 は後述 ) - “ OALD10 ” オックスフォード現代英英辞典 第10版

↑ 2020年3月発売 ( 写真入り短評 )

■ 『 OALD10 活用ガイド 』( 山田茂 早稲田大学教授、PDF、旺文社 ) - ” CALD4 ” ケンブリッジ現代英英辞典 第4版

- ” COBUILD9 ” コウビルド英英辞典 第9版 ( → 短所 解説 )

- Longman Business English Dictionary

- Collins English Dictionary, 12th Edition

- Webster’s New World College Dictionary, 5th Edition

( → 書籍版の解説 ) ※ 日本人にお勧めのネイティブ向け辞書 - Oxford Collocations Dictionary for Students of English

- Oxford Learner’s Dictionary of Academic English

- Fowler’s Dictionary of Modern English Usage, 4th Edition

- Roget’s II: New Thesaurus ※ ロジェ類語辞典

- The American Heritage Dictionary of Idioms, 2nd Edition

- リーダーズ英和辞典 第3版+リーダーズプラス

- ジーニアス英和大辞典

- 研究社 新和英大辞典 第5版

- 研究社 新英和大辞典 第6版

- ランダムハウス英和大辞典 第2版

- 小学館 オックスフォード 英語コロケーション辞典

- 新編 英和活用大辞典

- NEW 斎藤和英大辞典

- 熟語本位 斎藤英和中辞典 新版 CD-ROM付

- 英語の数量表現辞典

< 国語関連 >

- 広辞苑 第七版

- 岩波 国語辞典 第八版

- 精選版 日本国語大辞典

- 大辞林 第四版

- デジタル大辞泉

- 三省堂国語辞典 第八版

- 明鏡国語辞典 第三版

- 角川類語新辞典

- NHK 日本語発音アクセント新辞典

- 日本語大シソーラス−類語検索大辞典

- 日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版

- 研究社 日本語コロケーション辞典

- 三省堂 類語新辞典

- 旺文社 漢字典 第二版

- 全訳 漢辞海 第四版

- 角川新字源 改訂新版

- 三省堂 全訳読解古語辞典 第五版

- 旺文社 全訳古語辞典 第五版

■ 全部 「 iPad mini 」 に入れて持ち歩いている

◇ 使用 ipad mini → 写真

–

便利この上ない。

お勧め。

- ネットワーク環境不要

- 紙の辞書と電子辞書に勝る コスパ

( 無償アップデートなど ) - 複数の端末で同時使用可能

- 書籍版よりも安価または等価

- 相互リンク( 連携、 串刺し検索 )するアプリもある

- 収録内容を自分好みにコントロール可能

- 重量への考慮が不要で、 持ち歩き可能

–

世界中どこにいても、サイトを日々改善できるのは、

本来10kg以上になるはずの文献を、こうして携帯

しているから。

「 自炊 」した参考書 も同様に活用中。

まったくもって素晴らしい時代だ。 心底感謝。

–

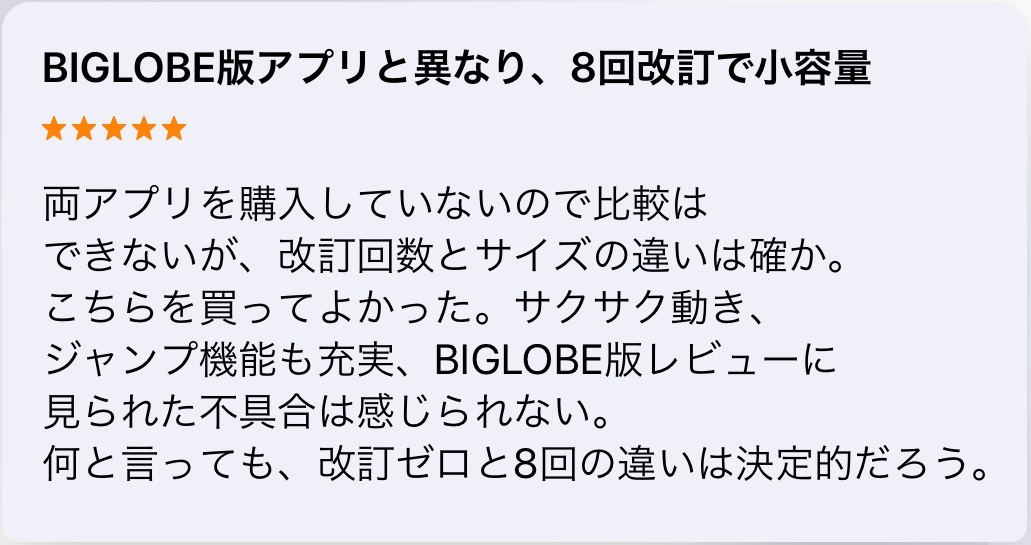

◆ アプリ版は、複数の企業( ロゴヴィスタ、物書堂、

ビッグローブ など )が 同一辞書を販売している

ケースが少なくない。

–

※ 2023年3月31日付で、 ビッグローブ辞書はサービス提供終了

→ 本稿末尾に記述した

–

使い勝手に差があるため、 選択には要注意。

改訂履歴・版数・各種レビューを調査し、ご自分に合った

ものを選ぶとよい。

LDOCE6のように、 まともに機能しない < 純正品 >

も売られていたりする ( 注意喚起!)。

※ 詳細は、 LDOCE( ロングマン現代英英辞典 )

–

◇ 辞書アプリ購入時の注意点

既記の通り、 複数企業が同一辞書を販売している。

適切なアプリを選ぶためのチェックポイントを挙げる。

いずれも、 当該アプリの販売サイトなどに掲載されている。

–

■ 改訂履歴 ( Version History )

改訂履歴にて、最終更新日とバージョン を必ず確認する。

自社製アプリの改善(バグ修正など)に

積極的な企業とそうでない企業がある。

リリース後、 放置される高額アプリもある。

このようなアプリは、 OSの大型アップデート後に

不具合が生じがち。

最悪の場合、 ろくすっぽ起動できなくなる。

問い合わせても、 なしのつぶて。

改善の目処が立たないまま、 いつまでも使えない。

決して珍しくない話。

ぬかりなく改訂されている、 他社製アプリは、

大型アップデート後も、 問題なく作動したりする。

–

■ 版数 ( Version )

異なる版が、 同時販売されていることは普通にある。

例えば、

- A社 最新版の第7版

- B社 旧版の第6版

- C社 第7版及び第6版

実に紛らわしい。

「 書籍版 」 辞書の発行日を下調べして、 当たりをつけて

おかないと、 望まない旧版アプリを入手するはめに。

「 書籍版 」 から、 数年遅れてアプリ版が発売される

場合もよくあるので、 待つべきか検討する。

–

■ 性能 ( Features )

実装されている特徴・特性は、 使いやすさの決定打。

気軽に使える感覚が大事。

たやすく使えないと、 使わずじまいになってしまう。

例えば、 電子辞書の特長である、 ジャンプ機能がどの範囲まで有効か。

例文にも適用されるか。

アプリ画面の外観( Preview )からも、 自分との相性 が見えてくる。

–

【参考記事】 ※ 外部サイト

- 辞書アプリの実力 ( ビッグローブ、2013年 )

https://manabi.biglobe.ne.jp/special/nikkeitrendy/( リンク切れ )

※ 2023年3月31日付で、 ビッグローブ辞書はサービス提供終了

–

→ 本稿末尾に記述した

– - 比較2025 【スマホ+Mac】辞書アプリ62点のおすすめと選び方

http://monomania.sblo.jp/article/182382305.html

2025年2月27日付

– - 比較2025 大学生用電子辞書26機の選び方とおすすめ

http://monomania.sblo.jp/article/95098519.html

http://monomania.sblo.jp/article/185400656.html

2025年1月24日付

【参照】

■ 語義の配列 → 発生順 ( 歴史主義 ) か頻度順か

■ 「 自炊本 」 「 紙 」 の辞書を含む 使用辞書一覧

—-→ 世界最大 “ OED ” と 日本最大 『 日国 』 入手済み

–

◆ 今の自分に必要なアプリをインストールし、

不要になれば削除する。

自身の成長に合わせて、コンテンツを入れ替える。

これぞ電子辞書には難しい、アプリの優位性 である。

肌身離さずまとっているスマホ・タブレットを取り出し、

その場で ささっと 疑問点を解消できる のは、 爽快な

ばかりでなく、 記憶定着の上でも理にかなっている。

この利点は、 初学者も享受できれば、 なおよいと思う。

例えば、

- 机に向かう時は 紙中心

- 外出時のちょっとした 確認作業 は電子版

こうした「 二刀流 」は、

- 学習上のマンネリ・退屈・飽き・意欲低下を遠ざける

その分、 少々値が張るが、 少しずつそろえていけばよい。

–

「 投資に値するか 」を決めるのは、その後の実行次第

–

私たち日本人が目指すべきは、 AIを味方にする 「 二刀流 」

の合わせ技。

こう信じており、 1990年代より、 本腰を入れて、

商売道具とAIを連動させる投資 を継続してきた。

前述の通り、 3,000冊以上の辞書・書籍を 自炊 済み。

緩慢だが、 間断なく 「 電子化 」 を積み重ねている。

死ぬまで、 AI と 二人三脚 で生きていこうと目論む、

私なりの AI化 の一環である。

AI は敵ではなく、 かけがえのない仲間、 頼りになる助っ人。

分からないことがあれば、 ちゃんと教えてくれる。

【参考】 ※ 外部サイト

- 生成AIに仕事を奪われる ? 使い倒し、破壊者となった方がお得

https://reskill.nikkei.com/article/DGXZQOLM187SH0Y4A710C2000000/

2024年9月9日付

◆ 翻訳機能 ( DeepL など ) を使ってもよいのだ。

頭と 機械翻訳 がタッグを組む 「 二刀流 」 で、 なんでもチャレンジすべし。

AI を敵視せず、 かけがえのない仲間にして、 大いに助けてもらおう。

頭脳も AIも 駆使する 「 二刀流 」 はかっこいい。

世界がぐっと広がる手応えが、 自宅に居ながら実感できる時代となった。

【参照】 「自分の世界」が広がる英語、 AI vs 通訳、 AI vs 翻訳

◆ 語学は接触 ( 学習 ) し続けた者が伸びる。

–

言語習得の決め手は、持続性。

–

「 3時のおやつ 」 みたいに、 学習習慣を挟み込んでいこう。

–

–

意志力以上に、 よい習慣と仕組みを味方にする。意志力にいつも頼るのは、 不安定で病みやすい。

自分に合う習慣と仕組みを設ける方が楽に続く。

–

( 中略 )

–

「 仕組み → 習慣化 → 無意識 」 で気が楽になる。

なにも考えずに、 反射的・自動的に動けるように。

楽々( effortlessly )できるようになってすごい。

※ 気まぐれな意志力を私はあんまり信用しない

–

–

【時間管理】視覚化して脳を安心させる より

–

😵 意志力に頼ると、 辞める・病める人になりがち 😵💫

∵ しんどい

–

–

崖っぷちに自ら追い詰めるやり方を、 私はおすすめしない。一夜漬けの短期決戦はいざ知らず、 長くは続かないからである。

その反動で燃え尽きたり、 得体の知れない疲れが残ることもある。

50年以上生きて振り返ると、 その潜在的な危険性が透けて見える。

なによりも、 心の状態に左右されない仕組み作りが大事 と考える。

–

–

「 単語の覚え方 」 より

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 面倒くさいことを、やる気がなくても自動的に終了させる方法。

https://www.youtube.com/watch?v=tQGT5bAw82k

2024年7月8日付 ※ 動画全長 19分14秒

–

– - 先延ばしは変化を嫌う脳の防衛本能、 過大目標・恐怖・疲労が原因

https://www.youtube.com/watch?v=oicEi-YTMlY

2024年6月24日付 ※ 動画全長 19分53秒

–

– - ベビーステップ、 小さな一歩がもたらす習慣と成功

https://www.youtube.com/watch?v=Qn6lA95UAFE

2024年8月16日付 ※ 動画全長 17分18秒

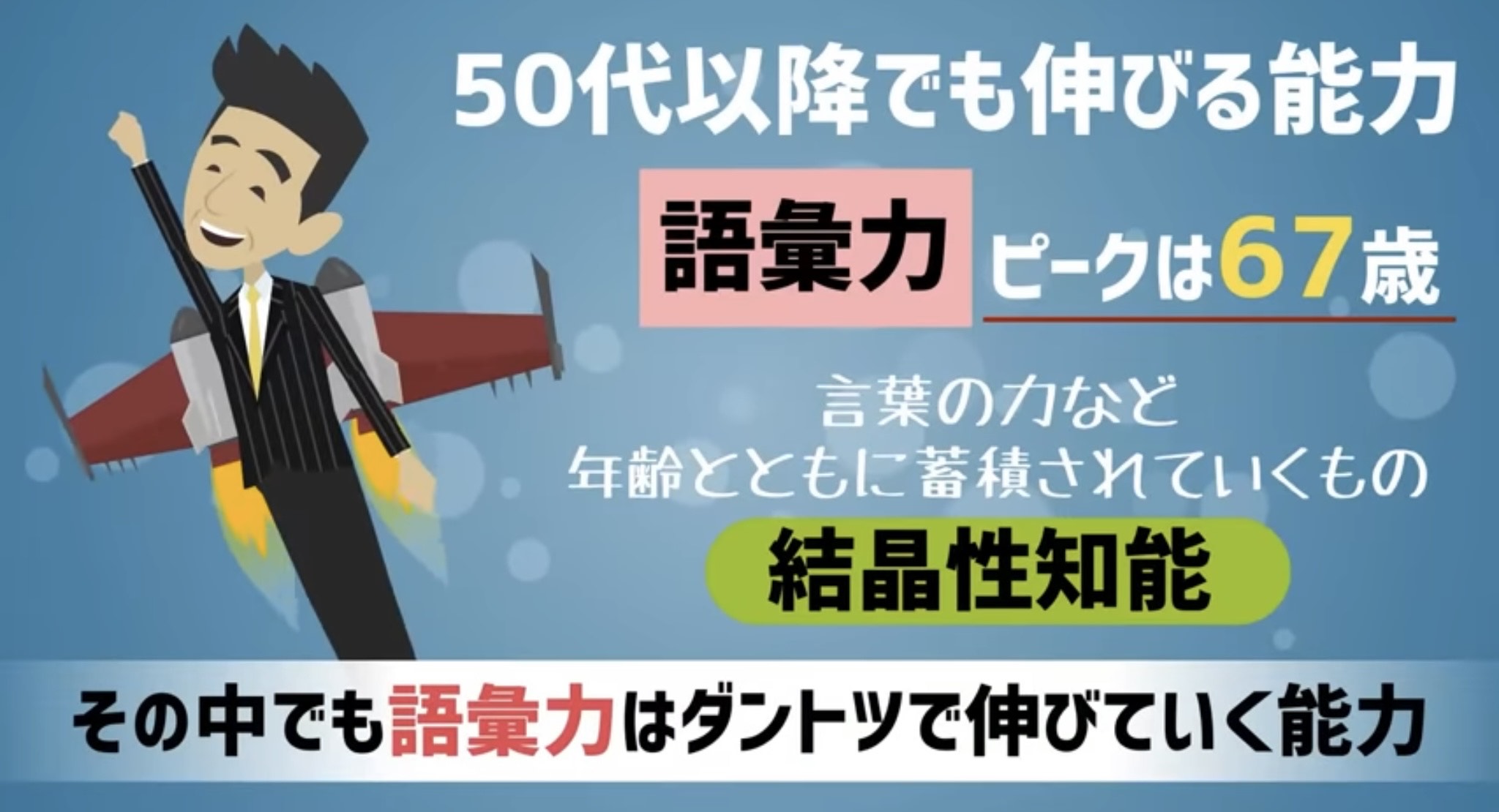

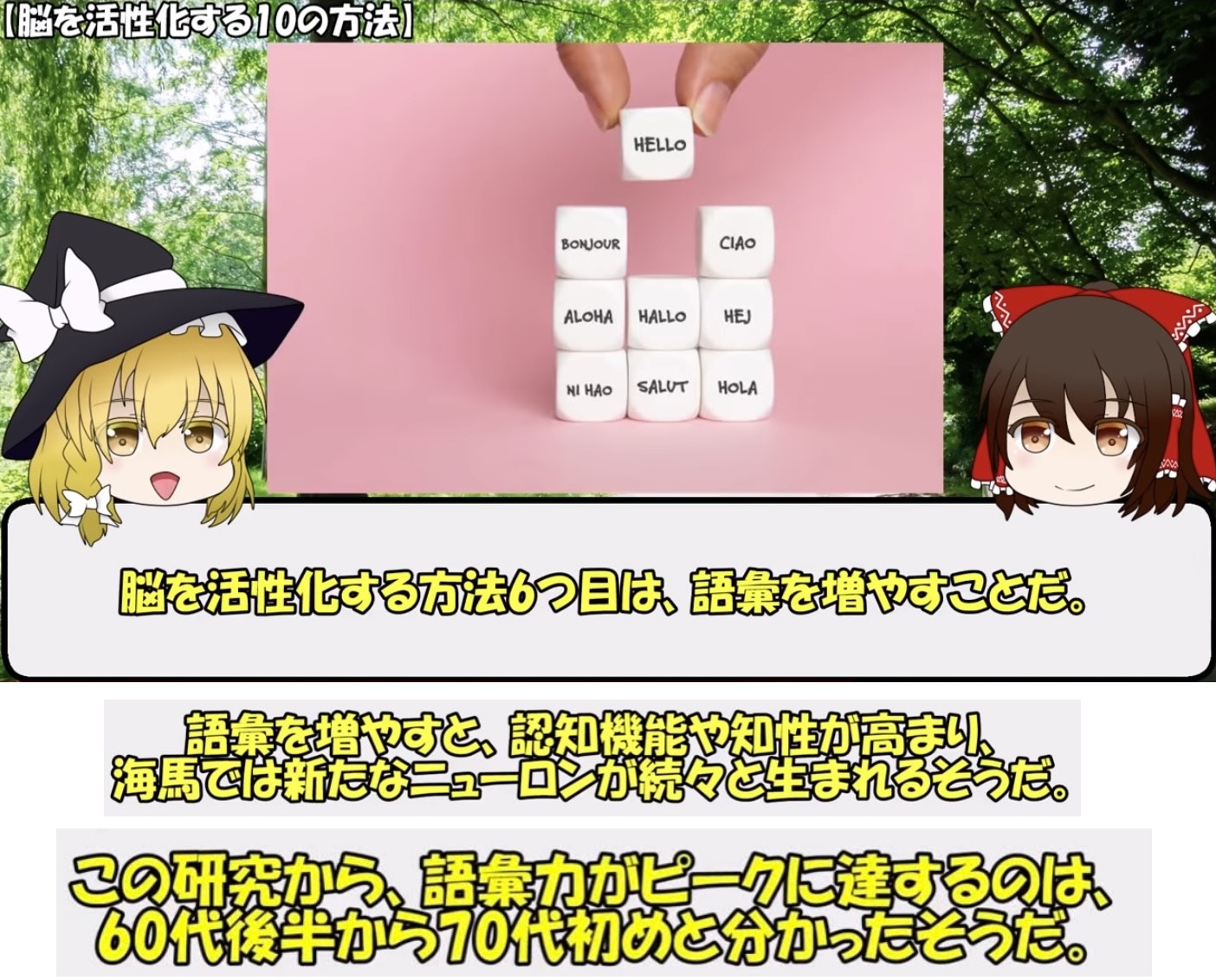

◆ 高校卒業時が 「 英語力のピーク 」 なんて、 もったいない。

人間の能力のうち、 語彙力のピークはかなり遅いとされる。

次の通り、書き言葉、話し言葉とも、 60歳代から70歳代まで

伸び続けるとの学説も発表されている。

–

–

[O]ur vocabulary skills, written and verbal,

require many more years before they

peak in our 60s and 70s.

–

2015年3月23日付

–【 当該記事が根拠とする学術論文 】

Hartshorne, J. K., & Germine, L. T. (2015).

When Does Cognitive Functioning Peak?

The Asynchronous Rise and Fall of Different

Cognitive Abilities Across the Life Span.

Psychological science, 26(4), 433–443.・ https://doi.org/10.1177/0956797614567339

・ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25770099/

–

とすれば、一生涯を傾けても、あまりある知的努力に他ならない。

長生きする意義と張り合いを、

【参考】 上掲の学術論文が典拠の YouTube 動画 3本

–

–

–

【老化しない人の特徴】

40代50代が老けて行く原因と老けないための習慣とは

–

https://www.youtube.com/watch?v=VSLzWFbc7uU

–

2022年4月5日

–

うわさのゆっくり解説 【 18時30更新 】

–

※ 全長 19分19秒

–

–

【ベストセラー】 「 80歳でも脳が老化しない人がやっていること 」

を世界一わかりやすく要約してみた

–

https://www.youtube.com/watch?v=TGFtLdsj5Ig

–

2022年9月29日

–

本要約チャンネル 【 毎日19時更新 】

–

※ 全長 40分7秒

–

–

STOP脳の老化! 脳を10分で活性化する10の方法

–

https://www.youtube.com/watch?v=gvb7v91JXSI

–

2022年5月2日

–

ゆっくりは健康になりたい。

–

※ 全長 17分30秒

( 敬称略 )

–

–

◆ 英語学習は、資格・受験・キャリアなどという

目標にとどまらず、

情報収集 と 老化防止 にも役立つ

- ” hoax “

紙でも電子版でも、ご自身のライフスタイルと能力

に見合った方法を取り入れ、うきうき わくわく

楽しく学び続けられる環境づくり

を心がければ、限りある人生 を満足させやすい

と私は考える。

ー

ー

ー

【参考文献】

- 電子教科書使用時の紙ノートの必要性に関する比較研究

https://www.cret.or.jp/files/772c4c4d6440bfb8ab52f643e91607aa.pdf

2012年3月3日付 ※ PDF 全8頁、460KB

→ 電子教科書の単独使用に比べ、「 紙ノート 」を併用する方が学習効果が高い。

–

- ” The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens ”

https://www.scientificamerican.com/article/reading-paper-screens/

2013年4月11日付

→ 紙の感触に脳は反応しやすく、デジタル画面では内容の把握が劣る。

–

- ” The Pen Is Mightier Than the Keyboard

Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking ”

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614524581

2014年4月23日付

→ 「 手書き 」の学習効果は「 キー入力 」を上回る。

–

- ” A modern smartphone or a vintage supercomputer:

which is more powerful ? ”

https://www.phonearena.com/news/A-modern-smartphone-or-a-vintage-supercomputer-which-is-more-powerful_id57149

2014年6月14日付

→ スマホと過去のスパコンの性能比較。

–

- ” Overcoming screen inferiority in learning and calibration ”

Computers in Human Behavior

Volume 35, June 2014, Pages 455-463.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214001149?via%3Dihub

2014年6月付

→ 「 紙 」より記憶・理解が劣る「 電子版 」。

–

- タブレット教材と紙・タブレットの ブレンド型教材の比較研究

https://hakuoh.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1606&file_id=21&file_no=1

2015年3月1日付 ※ PDF 全16頁、1.05MB

→ タブレット単独よりは、「 紙 」を併用する方が、学習教材として優れている。

–

- NIKKEI STYLE 「 スマホでは代替できない、 衝撃的なコスパの電子辞書 」

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO99862860Q6A420C1000000?channel=DF260120166490

2016年4月28日付

→ 電子辞書の魅力は「 コスパ 」と「 使い勝手の良さ 」。

–

- 朝日新聞デジタル・ヘッドライン

「 電子辞書、学生に根強い人気 授業中のスマホ禁止で ? 」

https://www.asahi.com/articles/ASJ7V46LDJ7VULFA00P.html

2016年7月27日付

→ 電子辞書の歴史と趨勢。

–

- Gemma Walsh (2016) Screen and Paper Reading Research –

A Literature Review, Australian Academic & Research Libraries,

47:3, 160-173, DOI:10.1080/00048623.2016.1227661

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00048623.2016.1227661

2016年9月付

→ 「 紙 」は「 電子版 」より全体像がつかみやすく、記憶に残りやすい。

–

- ” タブレットで勉強 ” ってほんとうに効果はあるの ?

” 紙で勉強 ” と科学的に比較してみた

https://studyhacker.net/columns/edtech-notebook

2016年9月18日付

→ 細かい作業と暗記には紙、流れの把握にはディスプレイがよい。

–

- ” Your smartphone is millions of times more powerful than

all of NASA’s combined computing in 1969 ”

https://www.zmescience.com/research/technology/smartphone-power-compared-to-apollo-432/

2017年9月10日付

→ スマホの性能は、月面着陸時のNASAのコンピュータ以上。

–

- ” Don’t throw away your printed books:

A meta-analysis on the effects of reading media on comprehension ”

https://www.uv.es/lasalgon/papers/Delgado%202018%20dont%20throw%20away%20your%20printed%20books.pdf

2018年9月付 ※ PDF 全39頁、1.13MB

→ 「 紙 」は「 デジタル版 」より文章理解が進む。

–

- ” Are Audiobooks As Good For You As Reading ? Here’s What Experts Say”

http://time.com/5388681/audiobooks-reading-books/

2018年9月6日付

→ オーディオブックと「 電子版 」の理解度は互角、「 紙 」はよりよい。

–

- 「 読書は紙がいいのか ? それとも電子書籍がいいのか ? 」

問題にとりあえずの結論が出てた件

https://yuchrszk.blogspot.com/2018/09/blog-post_67.html

2018年9月24日付

→ 文章の内容問わず紙が優位、時間無制限ならデジタルも負けない。

–

- 長く記憶に残る「 手書き学習 」のススメ

https://manabi-with.shopro.co.jp/manabico/1273/

2019年8月28日付

→ 「 手書き 」の方が、情報を長く記憶し、新しいアイデアを理解する。

–

- 「 紙の本なくならない 」 ページめくる動作にカギ

https://www.sankei.com/life/news/190917/lif1909170009-n1.htm

2019年9月17日付

→ 記憶形成には、直観的に理解できることが重要。 本の厚みや

紙の肌触りで五感を活用できる紙なら、より効果的に記憶できる。

–

– - ” Is the Pencil Mightier than the Keyboard ?

A Meta-Analysis Comparing the Method of Notetaking Outcomes ”

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1041794X.2020.1764613

2020年5月20日付

→ 大学の講義でノートをとる時、電子デバイスを使うとテスト点数が低下した。

手書きのノートを使用する方が、普遍的に好ましいことを示したメタ分析。

–

- UCLA所長 「 紙の本だけでなく、電子書籍で読書できる脳を鍛えよ 」

https://president.jp/articles/-/36225

2020年7月3日付

→ 「 深い読み 」を育む紙の本は、今後も教育に不可欠だが、

紙・デジタル両様に対応可能な「 バイリテラシー脳 」を育てよ。

–

- 日本政府が進める 「 デジタル教科書 」 の “ 不都合な真実 ”

5年間使った小学校が 「 紙の教科書 」 に戻したワケ

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/12220615/?all=1

2020年12月22日付

→ 諸外国でも、「 紙 」の方が集中力・理解力が高く、学習効率がよい。

–

- 紙の手帳の脳科学的効用について

~ 使用するメディアによって記憶力や脳活動に差 ~

” Paper Notebooks vs. Mobile Devices:

Brain Activation Differences During Memory Retrieval ”

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00001.html ( 和文 )

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2021.634158/full ( 英文 )

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/files/20210319sakaikunisobun01.pdf

2021年3月19日付 ※ PDF 全8頁、795KB、 和文

→ 手書きの方が深い記銘が可能、 五感を通した空間的な手がかりで定着良好。

–

- 教科書は紙かデジタルか、それとも併用か

アンデシュ・ハンセン / 新井紀子 / 関口修司

https://special.sankei.com/a/politics/article/20210504/0002.html

2021年5月4日付

→ デジタル端末の教育への導入は、睡眠や精神にも影響を及ぼすため、

慎重になるべき。

–

- 「 紙とデジタル 」 学びの違いは、 経験の差の可能性

SNSのやりすぎは、学びにどんな影響があるか

https://toyokeizai.net/articles/-/441883

2021年7月25日付

→ SNS言語中心だと、語彙習得が遅れ、文章理解力や論理的思考を

育む機会が損なわれる可能性がある。

–

–

- 紙の本、 内容記憶しやすく読解力高まる … スマホと比較

https://www.yomiuri.co.jp/science/20220227-OYT1T50003/

2022年2月27日付

→ 紙の本の方が、内容を記憶しやすく読解力が向上する。

→ 根拠の昭和大の 論文 が、国際科学誌の年間DL数TOP100入り

https://www.showa-u.ac.jp/news/nid00005142.html

2023年3月2日付

–

- デジタル教科書、英語から 文科省2024年度導入へ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE2046Y0Q2A720C2000000

2022年8月19日付

→ 英語はネーティブスピーカーの音声などを流せる機能への評価が高い。

当面は紙の教科書との併用を想定する。

–

- キーボードより手書きの方が子どもは賢くなる

< 和訳 >

キーボードより手書きの方が子どもは賢くなる、という研究結果

https://www.gizmodo.jp/2024/02/cursive-handwriting-better-learning-than-typing-study-jpn.html

2024年2月1日付

–

< 英文原文 >

Cursive Handwriting Could Make Your Idiot Kid Smarter, Study Suggests

https://gizmodo.com/cursive-handwriting-better-learning-than-typing-study-1851206941

2024年1月29日付

–

【 当該記事が根拠とする学術論文 】

” Handwriting but not typewriting leads to widespread brain connectivity:

a high-density EEG study with implications for the classroom ”

Front. Psychol., 26 January 2024

Sec. Educational Psychology

Volume 14 – 2023 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1219945

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1219945/full

→ 指を動かす手書き( 筆記体 )の感覚運動により記憶形成

の領域が活性化する結果、タイピングより学習効果が高い。

–

- 「 記憶 」「 集中 」 は紙学習推奨 – 富山大 「 デジタル機器使用は限定すべき 」

https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20240604-OYT1T50004/

2024年6月4日付

→ 「 わかりやすさ」 はデジタル優位だが、 記憶に残りやすく集中できる学習

は深い学びにつながり、 「 紙 」 学習が望ましく 「 紙 」 を中心に据えるべき。

–

– - 立命館大とコクヨ 「 ノートとタブレットへの筆記における記憶効果の比較 」

https://www.kokuyo.co.jp/newsroom/news/category/20240731st.html

2024年7月31日付

→ ノートでの暗記学習は、タブレットに比べて、暗記直後と2.5か月後の両方

ともテスト得点が2割増。 脳波のリラックスとストレスの度合いにも有意な差。

–

- フィンランドの学校で始まった 「 脱デジタル化 」

ノートPC無償配布も、学習成果は低下

https://www.youtube.com/watch?v=903qWmZyDUU

2024年9月11日付 ※ 動画全長 2分24秒

→ SNS・ネットサーフィンしつつ勉強する生徒が増えて成績低下、

マルチタスクは気が散り、 脳によくないと実証されて、 方針変更。

–

–

– - 科学が証明 「 手書き 」 の絶大なメリット 「 脳全体が活性化する 」

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/24/100300536/

2024年10月7日付

→ 集中力が増し、 記憶が保たれ、 学習と認知機能が強化される。

手書きと記憶の統計的研究の大半は、 手書きが記憶できると示唆。

–

- 世界中がタブレット教育を辞め始めている理由

【 ずんだもん & ゆっくり解説 】

https://www.youtube.com/watch?v=7OXYuqO9dyI

2025年3月14日付 ※ 動画全長 14分35秒

→ 読解力・作文力の低下予防に脱タブレット教育が世界的トレンド。

インプット・アウトプットを同時に行う手書きは、 言語能力を伸ばす。

2023年8月から、 スウェーデン全土で手書き作文時間が増やされた。

◆ 以下、 辞書は「 紙 」か「 電子版 」か より再掲。

2023年3月31日付で、 ビッグローブ辞書はサービス提供終了 ↓

–

–

https://manabi.biglobe.ne.jp/special/nikkeitrendy/

–

–

–

https://shikaku.biglobe.ne.jp/※ 2024年11月22日 アクセス

–

こうして辞書アプリのサービス提供が終わることもある。

ビッグローブは、 かつては上表以外にも、 英語の専門家なら

誰もが知る、 名だたる 「 英和大辞典 」 2点を販売していた。

- 『 ランダムハウス英和大辞典 第2版 』 小学館、1993年刊

- 『 ジーニアス英和大辞典 』 大修館書店、2001年刊

『 ランダムハウス英和大辞典 第2版 』 は、 ビッグローブ か 物書堂 か、

『 ジーニアス英和大辞典 』 は、 ビッグローブ か ロゴヴィスタ か

などと悩みあぐね、 それぞれ物書堂とロゴヴィスタを選んだ経緯がある。

2017年4月12日、 私は前者 ( ランダムハウス ) をレビューしている。

–

–

今も事業継続しているアプリを両方選択できて、 結果的に幸運だった。

アプリ購入時は、 各社の改訂履歴・版数・性能を調べるように弊サイト

では促してきたが、 こういう事業終了もあるとなれば、 もう運次第か。

–

▲▲ 再掲終わり ▲▲

.jpg)

.jpg)

.jpg)