Vocal about -

2026/02/22

~ について、 自分の意見を明言する

自分の考えをはっきり言う。

それが形容詞 “ vocal “。

【発音】 vóukəl

【音節】 vo-cal (2音節)

良くも悪くも、 自分の意見を主張している。

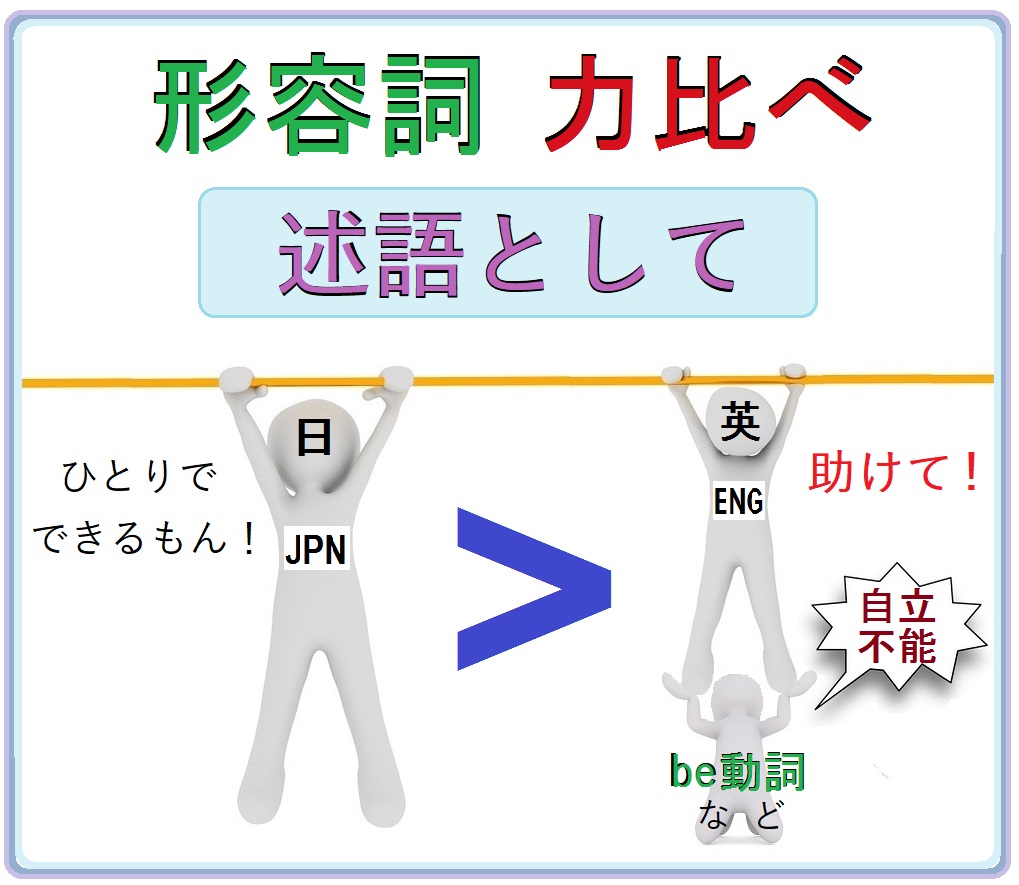

形容詞だから 「 状態 」 を示す。

–

–” vocal ” に動詞はない。

–

したがって、 より的確に言い直すと、 ” vocal ” は、

「 自分の考えをはっきり言う 状態 」 であり、

「 自分の考えをはっきり言う 行為 」 ではない。

–

” vocal ” 1語 では、 「 はっきり言う 」 を意味しない。

動詞 を伴わない限り、 こうした行為にならない。

–↑

–↑ 主に ” be動詞 ”

もし行為であれば、 形容詞ではなく、 動詞である。

–

ところが、 和訳する時は、 ごっちゃに入り乱れており、

日本人学習者を惑わせる原因となっている。

–

-

” vocal ” は形容詞であり、 動詞でない。

-

” vocal ” に、 動詞は存在しない。

近接する動詞は、 “ vocalize “

【発音】 vóukəlàiz

【音節】 vo-cal-ize (3音節)

– 他動詞 「 声に出す 」 「 はっきり言う 」 「 有声化する 」

– 自動詞 「 声に出す 」 「 発声練習をする 」

–

–

◆ 私たち日本人学習者にとって、 手ごわい英単語が、

動詞のような意味合いの形容詞

” vocal ” が 「 意見を主張する 」なら、 動詞 ではないかと感じる。

確かに、 次の 動詞・句動詞 と意味が重なる。

–

– ” Please voice your opinion.”

( ご意見をお聞かせください。 )

–

– ” I hesitated to voice my thoughts.”

( 自分の考えを言うのをためらった。 )

–

- articulate

( はっきり述べる、他動詞・自動詞・形容詞 )

–

【発音】

– 動詞 : アーティキュレイト / ɑːrtíkjəlèit /

– 形容詞 : アーティキュレット / ɑːrtíkjələt /

–

【音節】 ar-tic-u-late (4音節)

–

◆ しかも、 ” vocal about ” の和訳は、 動詞同然の

「 ~ について主張する 」 「 ~ について明言する 」など。

なぜ、 これが形容詞 ( adjective ) なのか。

どう考えても、 動詞 ( verb ) ではないか。

さっぱりわけ分からない。

意味が重なるため、 動詞 と 形容詞 を 混同してしまう。

ここでつまずく日本人学習者は少なくない。

ー

◆ この問題については、” aware ” で詳らかにした。

多数の例文を並べて、 詳細に検証したので、 ご高覧いただければ幸い。

「 意識している 」 「 気づいている 」 状態を意味する ” aware ”

もまた、 動詞と間違いやすい形容詞である。

–

動詞 ” know “、” notice “、” perceive ” などと似た意味合い。

一部再掲すると、

–

” aware ” は、

「 気づいている 」 状態 ( → 形容詞 )

「 気づく 」 行為 ( → 動詞 ) ではない

だが、 和訳すると同然で、 見分けがつかず、 混乱

–

◆ 類語の筆頭は、 ” conscious ” と ” cognizant “。

両方とも、 状態を表す形容詞。

–

–

–

『 ランダムハウス英和大辞典 第2版 』

小学館、1993年刊 ( 物書堂 アプリ版 )

… ” conscious ” の語釈より

□ conscious

【発音】 kɑ́nʃəs 【音節】 con-scious (2音節)

–

□ cognizant

【発音】 kɑ́gnəzənt 【音節】 cog-ni-zant (3音節)

- “We should be conscious of the risks around us.”

- “We should be cognizant of the risks around us.”

- “We should be aware of the risks around us.”

( 自分の周囲の危険を認識するべきである。)

どちらも 形容詞。 動詞ではない。

–

■ 意識する「 行為 」 → 動詞

–

ではなく、 ” conscious ” ” cognizant ” ” aware ” は、

–

■ 意識している 「 状態 」 → 形容詞

だが、 和訳すると同然で、 見分けがつかず、 混乱

–

( 中略 )

意味さえつかめれば、 十分なのが世間一般。

英語学習者と異なり、 うっとうしく入り組んで面倒な

品詞 ( part of speech、 PoS ) の種類は考えない。

–

つまり、「 気づいている状態 」 か 「 気づく行為 」 かなんて、

どうでもよくて、 「 気づいている 」 ことだけ知れればOK。

・ 「 気づいている状態 」 → 形容詞

・ 「 気づく行為 」 → 動詞

–

—だが、 和訳すると同然で、 見分けがつかず、 混乱

・ 形容詞 「 気づいている状態 」 → 【和訳】 気づいている

・ 動詞 「 気づく行為 」 → 【和訳】 気づいている

通常はどっちも 「 気づいている 」 で日本語は間に合う。

受け手も、 それだけ分かれば満足する。

英語が形容詞か動詞か、 そんなこと平生は考えない。

–

このような一般人の感覚で英語学習を続けていくと、

日本語ネイティブの場合、 必ずといってもよいほど、

「 動詞のような意味合いの形容詞 」 でひっかかる。

それでも、 日英の形容詞の差異を 「 実感 」 できるように

なってくると、 混乱していた原因がすっきり見えてくる。

▲▲ 再掲終わり ▲▲

【参照】

–

・ ” sick ” は名詞でなく、 形容詞

・ ” dead ” は動詞でなく、 形容詞

・ ” limbo” は形容詞でなく、 名詞

・ ” necessary ” は動詞でなく、 形容詞

–

同様に、

–

” vocal ” は、

「 明言する 」 状態 ( → 形容詞 )

「 明言する 」 行為 ( → 動詞 ) ではない

和訳すると同然で、 見分けがつかず、 混乱

–

◆ 代表的な類語は、

これらもすべて、 状態 を表す形容詞。 ー

–

動詞のような意味合いの形容詞

–

これは、日本人が英語嫌いになる < 隠れた鬼門 > と私は考えてきた。

基礎単語に数多く含まれる。

” aware ” の他にも、例示すると、

- ambitious ( 野心のある )

- angry ( 怒って )

- anxious ( 切望する )( 不安で )

- careful ( 心配する )( 注意深い )

- choice ( 選択する )

- confident ( 確信する )( 自信がある )

- crazy ( 熱中している )( 正気でない )

- desperate ( 死に物狂いの )( 絶望的な )

- eager ( 熱望する )

- thirsty ( 切望する )( 喉が渇く )

10語いずれも、

–

–動詞はない。

–

◆ 「 動詞まがいの形容詞 」 について、 以下考察してみる。

–

実務の通訳・翻訳に長年従事し、 経験的に知ったこと。

日本の学校教育にて、 教えることのない中身かもしれない。

思うに、 混迷脱落をきたす最大要因は、 細かい文法面にない。

それより、 ずっと単純な理由。

–

■ 英語の 形容詞 を、 日本語の 形容詞 に置き換えても、

日本語として不自然になることが多いため、

もっと分かりやすい 動詞として和訳する。

–

そんな傾向が昔から存在した。

受け手に通じなければ、 翻訳として失敗。

並大抵の日本語母語話者( 日本語ネイティブ )

にすんなり通じるように、 工夫して和訳する。

意味が理解できることが肝要で、

品詞( part of speech、 PoS ) は不問。

◇ 「 形容詞丸出し 」 な和訳との比較は、 ” aware ” 参照

–

こういう考え方。

もとより言語として、 本質的・根本的に大きな違いがある。

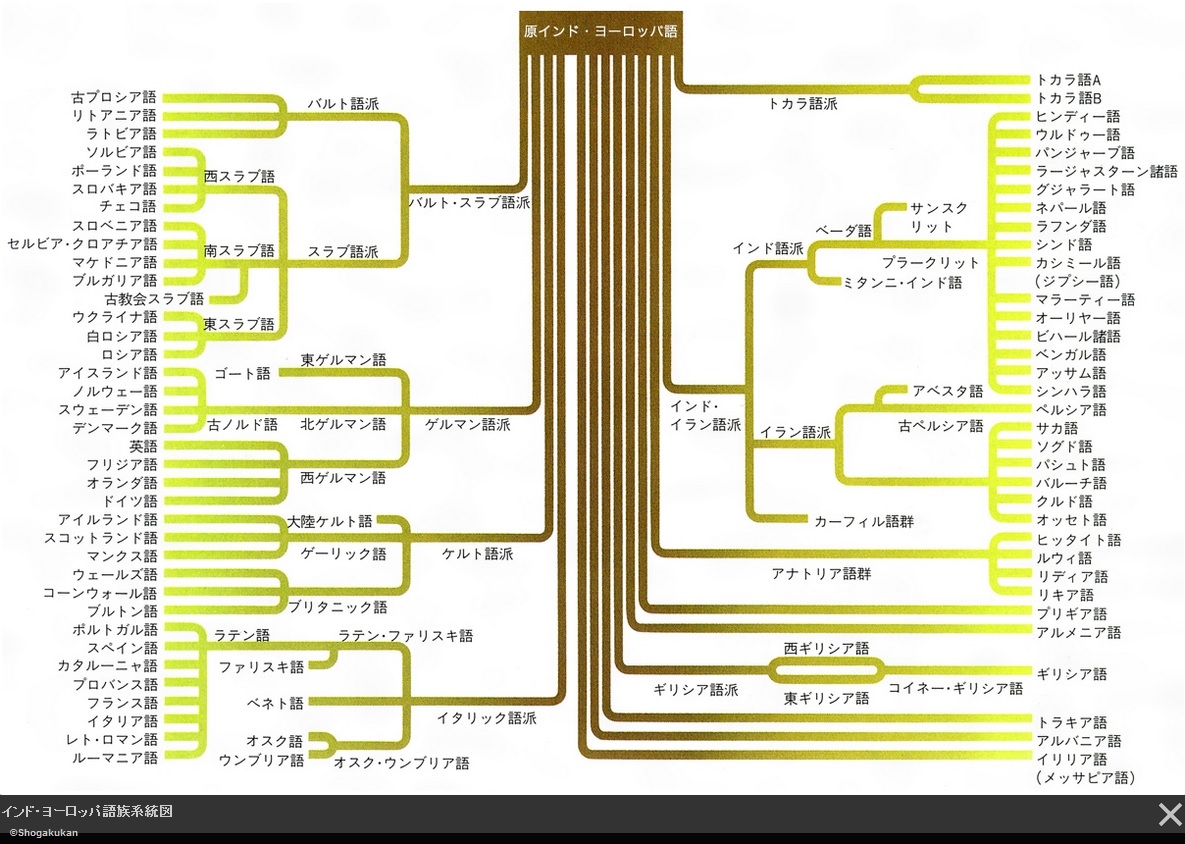

例えば、 英語とドイツ語 ( ゲルマン語 ) は親戚同士。

英語は、 5世紀のドイツ語の方言 のようなもの。

ー

ヨーロッパ言語の大半と等しく、ラテン語、ギリシア語由来

の言葉も多い。

後掲の 「 インド・ヨーロッパ語族系統図 」 が克明に物語る。

弊サイトで、 < 語源 > をご案内しているのは、

学習の一助になると信じるためである。

【参照】 語源に遡ることで、理解への足掛かりを作る

–

ー

◆ しかるに、 日本語のルーツはまったく別。

■ 言語学的に、系統的関連性が認められない。

■ 当然、文法も格段に異なる。

■ 表記・発音・音節・アクセント・語順

にも、類似点は少ない。

–

日本語の起源 は、今なお解明されておらず、孤立言語 とされる。

英独仏を含む、 大規模な 「 印欧語族 」( 後述 )に、

縁もゆかりもないと論証されている。

–

–

印欧語族同士は 「 りんご – ぶどう 」 、

日英間は 「 りんご – くるま 」 みたいな差。

この雲壌の相違が、 英語習得の難易度の隔たり。

–

–

英語に近い言語とは、 立ち位置が違う。例えば、 「 オランダ人は英語がペラペラ 」。

語順も文法も、 英語に類似する印欧語の代表格が、 オランダ語。

出自が同じだから、 学習上の手掛かり・足掛かりはかなり多い。

初歩から洗いざらい手ほどきを受けなくても、 普段使っている母語との

共通点を見出し、 規則性を汲み取ることで、 ある程度は独力で体得可能。→ 【参照】 英俳優オリヴィア・ハッセー ( 1951-2024 ) が 自伝で考察 ( 写真入り )

Both languages share the same root.

「 オランダ人から学ぶ英語学習法 」

これに類した情報商材が堂々と売られている。

日本語母語話者の悩みを解決するには的外れ。

言語・文化が完全異質ゆえ、 逐一ねじり鉢巻きで勉強して学ぶ日本人。

–

–

「 日本語と英語の違い 」 より

–

◆ 業務上、匿名 の和文投書を英訳することがよくある。

ー

文面にもかかわらず、主語や目的語が欠けていたりする。

苦情の場合、 主格によって矛先が違ってくる ( 労使 など )。

そして、 その見解・要望は、 書き手の私見なのか、 総意なのか。

アメリカ人上司に相談しても、 決して分かってもらえない。

主語が抜けても通じることもある、 日本語の論理が理解できないから。

- 主語なしで通じるなんて、 彼らにとって「 超能力 」 に近い

- 英語との違いを丁寧に説明しても、 にわかには信じてもらえない

- 「 主語がないのに 、なぜ分かるのか 」 と本気で疑われてしまう。

–

こんな形で自分自身の信用を落とすのは、 馬鹿げた話である。

非常に厄介なので、 こういった疑問は外国人の上司には相談しない。

とりわけ、 語学のセンスに乏しい相手であれば、 不毛な努力である。

うざい 質問ばかり、 むやみにのしかかり、 正直述べると 時間の無駄。

書き出されていない以上、 総合的な流れと経験で推論する。

推理を誤れば、筋違いの提起になるので、 翻訳者の力量が問われる。

匿名だから確認のしようがなく、 実に翻訳者泣かせ。

◇ 主語や目的語を述べなくても通じる

ことが普通にある。 それが日本語。

通じるだけでなく、 驚くことに文法上の 「 文 」 が成立する。

形容詞の圧倒的な強さと併せて、 これらは日本語の特徴である。

◇ 動詞 ( be動詞 または 一般動詞 ) なしで、

述語になれないのが、 英語の形容詞。

–

後出の『 日本国語大辞典 第二版 』 第4巻の通り、 これぞ 印欧語 の基本。

日本語の形容詞の 「 圧倒的な強さ 」 の方が珍奇と考えられる。

日本語の形容詞は、 強く自立しているので、 動詞なしでも述語になれる。

日本語の動詞の大多数も、 主語と目的語がなくても、 単独で文を構成できる。

–

英語と決定的に異なる特色 !

- 忘れた。 ( 動詞 )

- まずい。 ( 形容詞 )

英語の形容詞の場合、 単独では文となりえない。

【 例外 】 英語の 間投詞 や 感嘆詞 ( 感動・応答・呼掛け → 単独で文に )

( ” aware ” 参照、 後述 )

◆ 人工知能( AI )による英訳がなかなか難しいのは、この点からも自明。

品質評価で 「 限定的な用途のみ 」 と結論する事例はありふれている。

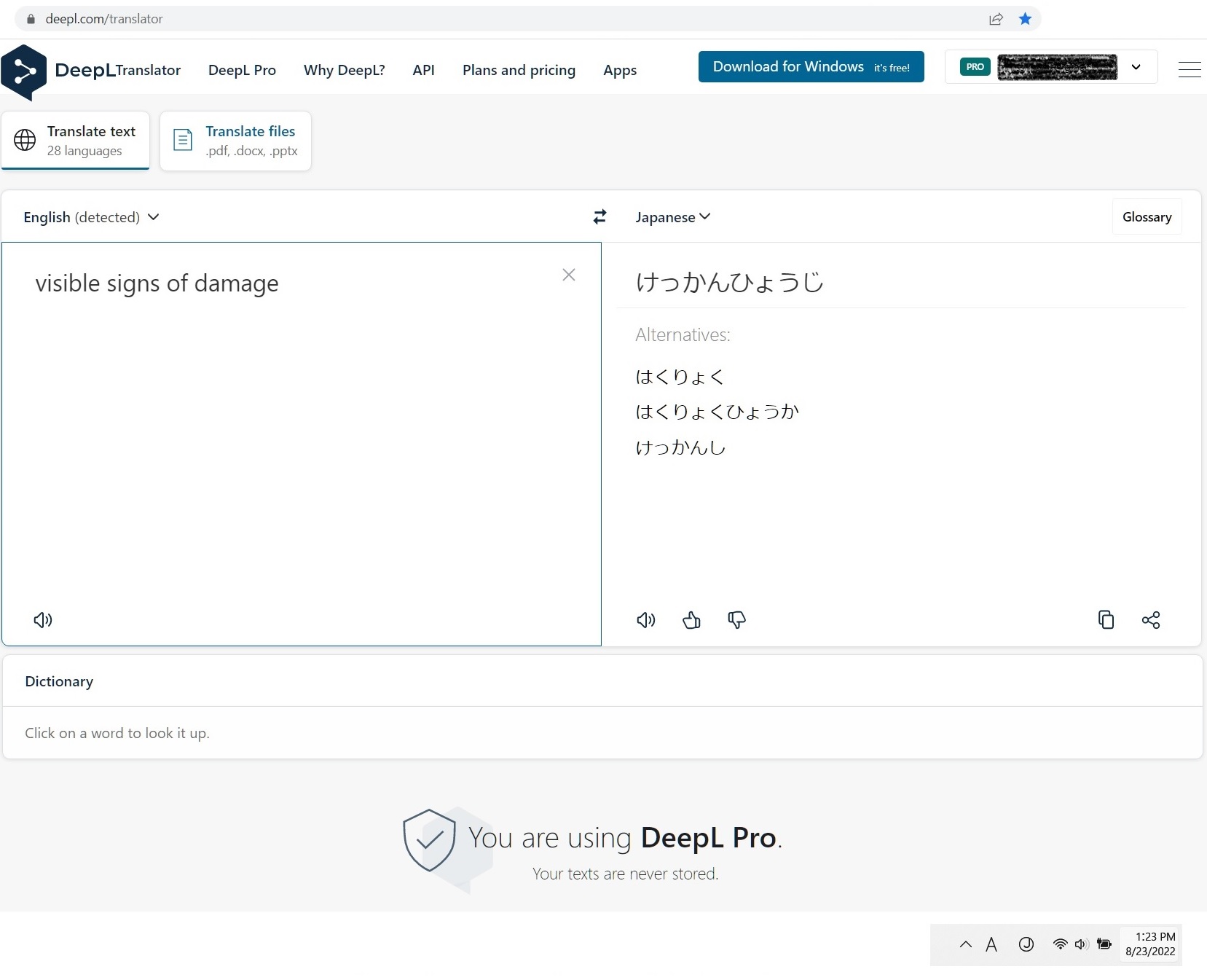

下訳・参考訳が急に必要となり、 有料の翻訳ツール ( 後述の DeepL など )

を用いて、 文書丸ごと 「 丸投げ英訳 」 をする機会が、 常日頃より生じる。

主語と目的語を補わずに機械に任せると、 概ね低品質な翻訳に仕上がる。

各英文はそれなりに自然で、英文法に欠点は見られないものの、当事者が

入れ違っていると、全体としての文意がすっかりおかしくなるからである。

それゆえ、 本腰を入れて手入れ・手直ししないと、 使用不可になる。

「 ポストエディット 」( post edit, PE ) = 「 後編集 」 の工程は必須。

※ 後述

英文を構成するには、和文に明記されていない主語・目的語を、 AI が

どこからか拾ってこなければならないのだが、 その判断が不安定なのだ。

ない袖は振れないということで、やむを得ず、 直近の文章の主語・目的語

を引き継ぐケースが多い印象だが、 これが物の見事に大外れだったりする。

生身の翻訳者としては、「 そりゃ、まあ無理だよね 」 とほくそ笑む場面。

–

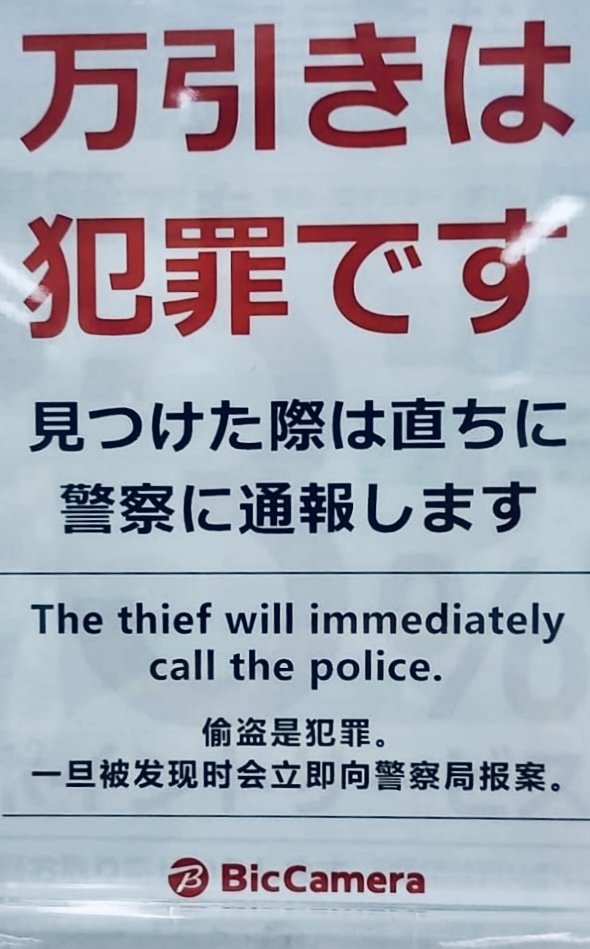

▼ thief が自ら通報してくれるお店 🤣

–

▲ 主語抜きの邦文を機械英訳した失敗例

( 2023年 ビックカメラ なんば店 )

–

◆ 特に、 契約書・合意書・覚書・ 事故報告書 といった堅い文書には、

細心の注意を払う。

「 甲 」と「 乙 」が逆なのはまだしも、「 甲が甲に請求する 」などと

論理破綻していることすら珍しくない。

論理的思考が大得意なはずの人工知能であっても、

同義語の置き換えにしくじると、こうなるらしい。

主語が逆さまである時点で、 安心感がぐらつく。 ※ 上掲ポスター参照

「 うっかりミス 」 では許されない誤ちである。

用語の定義づけの不備も、こうした事態をもたらす。

定義条項( definition clause )で細かく定めても、うまく機能しないことも。

生意気ではあるが、 「 機械翻訳なんて、まだまだ 」 と感じる瞬間。

5ページ以上の英文契約書の暫定的な翻訳 ( tentative / cursory / rough /

rush translation ) が急遽必要となり、 その場で機械翻訳 = MT = machine

translation した和訳を弁護士に渡しても、 まともに使えたためしがない。

–

–

AIによる英文契約書チェック・レビューとの違い

https://www.mkikuchi-law.com/category/2123491.html

日付なし–

–

–

英文契約書の重要性と翻訳だけでは危険な理由

https://www.mkikuchi-law.com/category/1991632.html

日付なし

–

【 参考 】 ※ 法務省HP

- AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について( 概要 )

https://www.moj.go.jp/content/001400674.pdf

2023年5月付 ※ PDF 全1頁、 669KB

– - AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について

https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf

2023年5月付 ※ PDF 全6頁、 340KB

無論、 法人向けの高価格な有料版の機械翻訳である。

大枠をざっと知れるにとどまるから、 改めて翻訳者に回し再提出する。

自分が深く関与した案件で、 複数の顧客から直接聞いてきた話である。

–

–

文章を機械翻訳を使って外国語に置き換えていけば

意思疎通が可能だと思っている人が多いのですが、

これは間違いです。機械翻訳は、言葉の置換はできても、

それがその文章に適切な表現なのかを判断することはできません。–

「 間違いだらけの多言語サイトで危ぶまれる翻訳の未来 」

https://diamond.jp/articles/-/287089

2021年11月11日付※ 太字は引用者

–

こちらの懸念に似通う気もする。

世間一般には、 流布していない実状である。

築いてきた信頼を失墜させるのは避けたい。

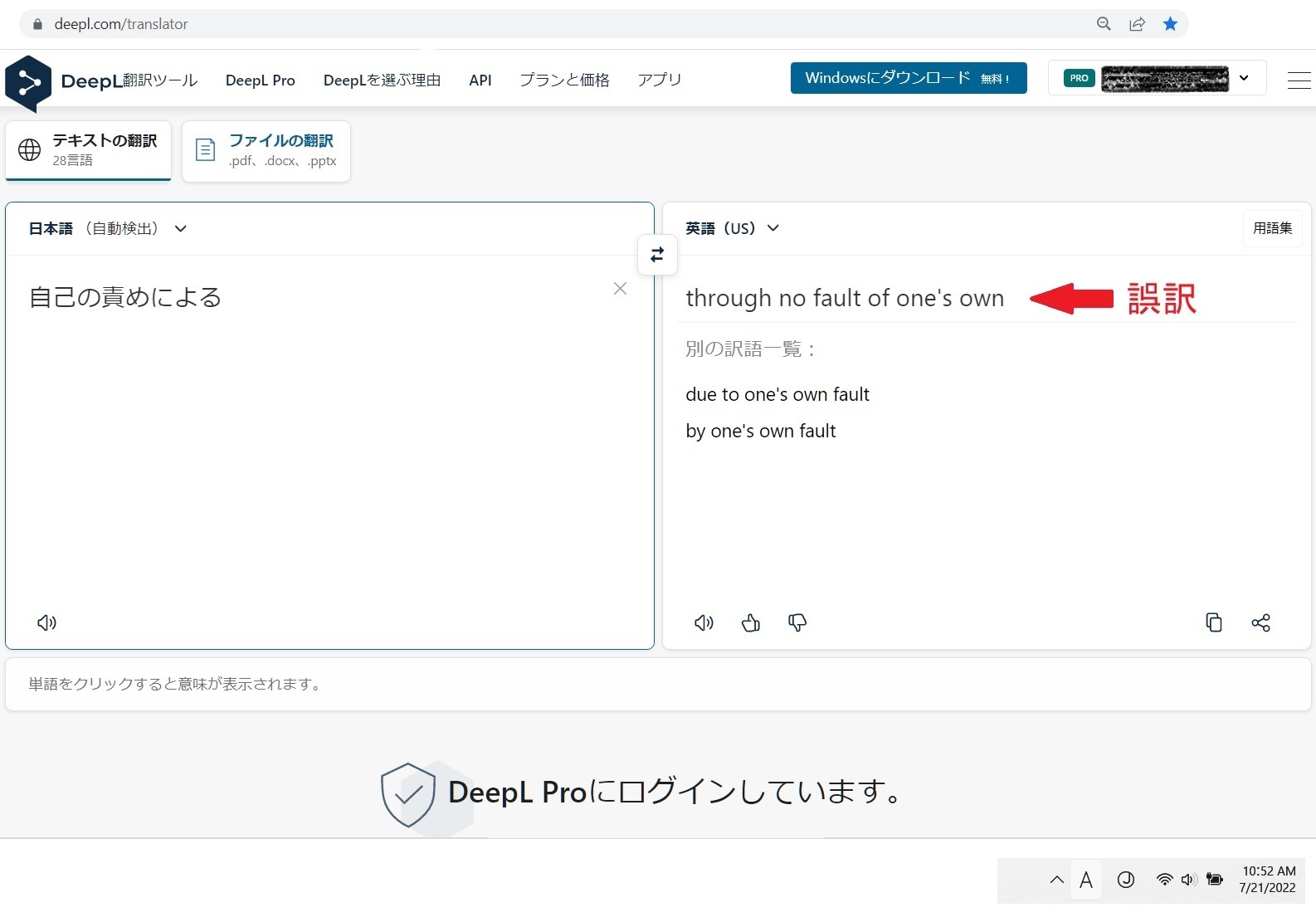

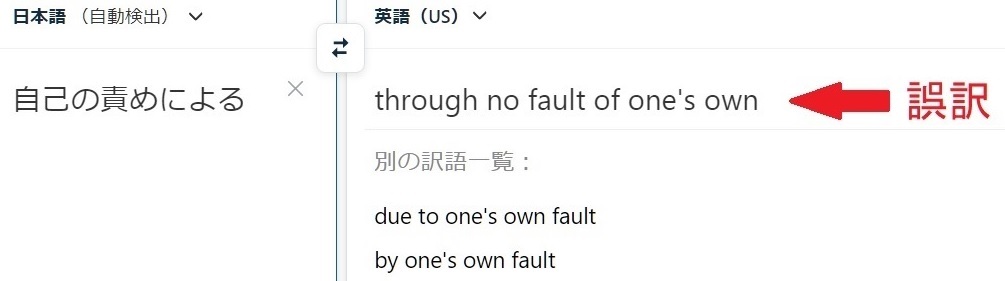

◆ 具体例をいくつか挙げる。

2017年のサービス開始以来、 「 世界一高精度な翻訳ツール 」 と

自称する、 多言語翻訳サイトの 「 DeepL 」 ( ディープエル )。

本拠地はドイツ。

世に名声をとどろかせる AI翻訳 が仕出かした 「 重大な誤訳 」 をご紹介。

和訳の自己レビュー中の出来事。

英文を自分で和訳して作った日本語文書を、 DeepL で機械英訳して、

英語に戻す作業により、 自ら和訳の品質( 精度 )を点検していた。

原文は英語 → 和訳 ( 私 ) → 英訳 ( DeepL、下記の通り )

懲戒処分( disciplinary action )の一環としての始末書関連の翻訳。

2022年7月21日実施。

–

–

–

–

画像の拡大

※ 赤字の 「 ← 誤訳 」 は追加

–

赤い矢印は、 完全な誤訳で、 これはまずい。

意味があべこべ。

否定の形容詞 ” no ” は余計。

拡大してみる。

–

–

–

–

直下の 「 別の訳語一覧 」 は誤訳になっていないから、

なおさら妙な気がした。

どうしてこうなったのかは不詳。 不気味で怖い。

熟練の翻訳者は、 この手のミスはしない。

全体を見据えながら翻訳を進め、 完成前に異常値を阻止する。

同日すかさず、 DeepL で 類義の 「 自己の責めに帰する 」

を機械英訳。

次の英訳が現れ、 明らかな問題は見られなかった。

- attribute blame to oneself

別の訳語一覧: - take the blame for one’s own actions

- take the blame for one’s own faults

- take the blame for one’s own fault

「 DeepL Pro 」 の文言が示すように、 有料版である。

–

–

◆ 以下、 ” What’s the use of – ? ” より再掲。

際どい和訳がこちら。

2022年10月1日実施。

–

–

–

画像の拡大

–

形容詞 ” mature ” は、 ここでは 「 成人向け 」 の意。

- This post contains mature content.

「 スケベな内容が含まれる 」 ってこと。

【発音】 mətúər

【音節】 ma-ture (2音節)

–

「 成人向け 」 は、 日英そろって 婉曲 的な言い回し。

” adult content ” を遠回しに言い換えて、 ” mature content “。

定訳通り、 「 成熟した 」 と訳してくれた、 DeepL。

–

「 成熟した内容 」 自体、 やや変な日本語。

充実している記事に期待したら、 中身はエッチ …

受け手の衝撃に配慮すれば、 「 誤訳 」 と判定するしかない。

–

▲▲ 再掲終わり ▲▲

–

上掲の好例なので、 一部再掲する。

–

–

機械翻訳は、言葉の置換はできても、

それがその文章に適切な表現なのかを判断することはできません。–

「 間違いだらけの多言語サイトで危ぶまれる翻訳の未来 」

https://diamond.jp/articles/-/287089

2021年11月11日付※ 太字は引用者

–

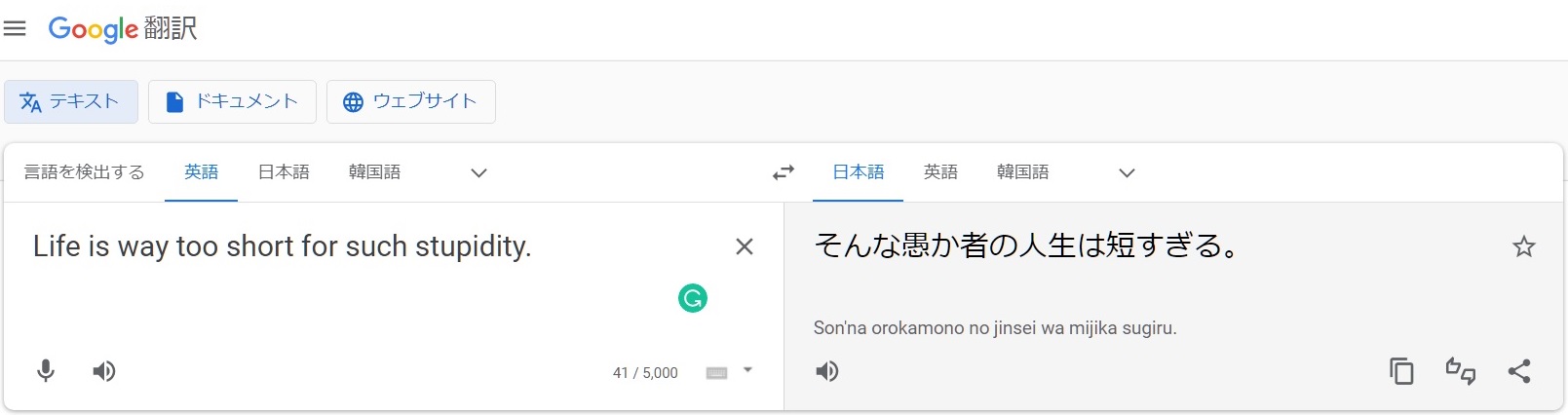

◆ 以下、 ” No need. ” より再掲。

–

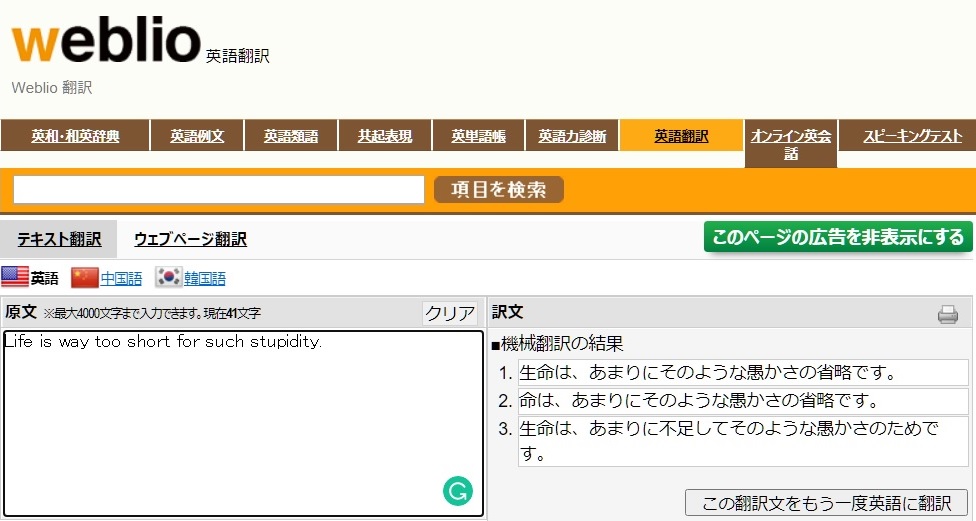

先ほど記した一文を、 有名どころの5つのウェブ翻訳サイトで和訳してみた。

–

–

Life is way too short for such stupidity.

–

( そんな愚行には 人生は あまりにも短すぎる。)

–

結果は次の通り。

× 3つ 「 Weblio 」 「 Mirai 」 「 Google 」

–

※ 「 DeepL Pro 」 以外は、 無料版。 誰でも利用可能。

–

2022年10月13日実施。

–

〇 【 和訳OK 】 「 DeepL Pro 」 「 Bing 」

–

〇 「 Bing 」 ↑ 画像の拡大

〇 「 Bing 」 ↑ 画像の拡大

–

–

====================================

–

–

たった一文でも、 こうも違う。

ひどい和訳だわ、 後ろの3つ。

「 Weblio 」 は論外として、 この訳はどうした。

- 人生はそんな馬鹿にしては短すぎる。 ( Mirai )

- そんな愚か者の人生は短すぎる。 ( Google )

私、 こんなこと書いてませんから。

書き手としては、 憤慨したくなる。

なにが、 AI ( 人工知能 ) だ !

–

【発音】 stjupídəti

【音節】 stu-pid-i-ty (4音節)

–

▲▲ 再掲終わり ▲▲

–

–

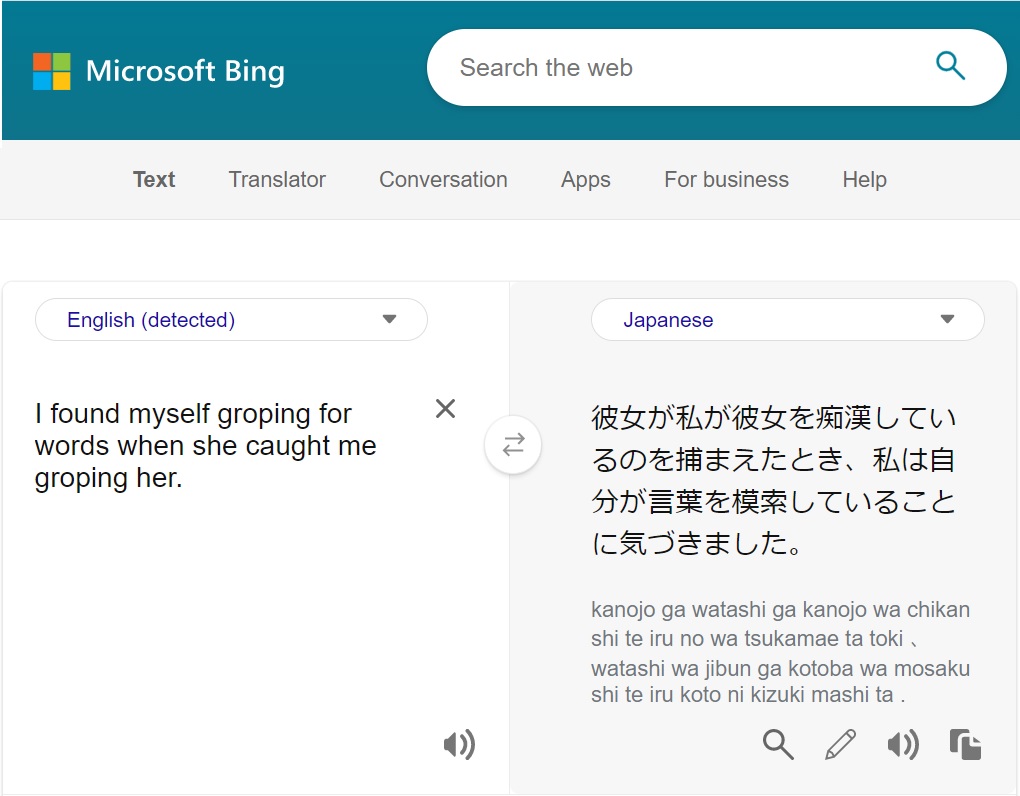

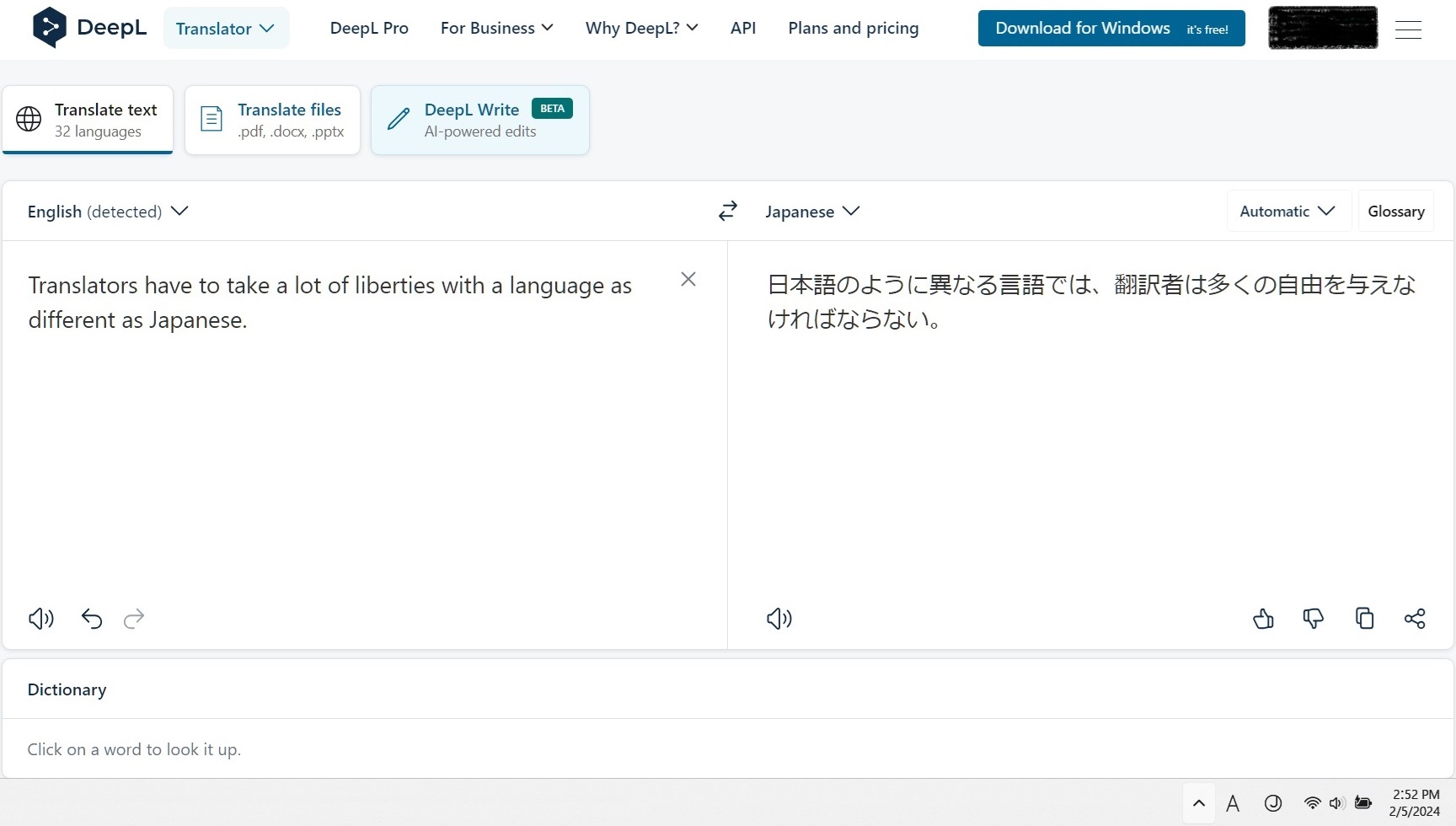

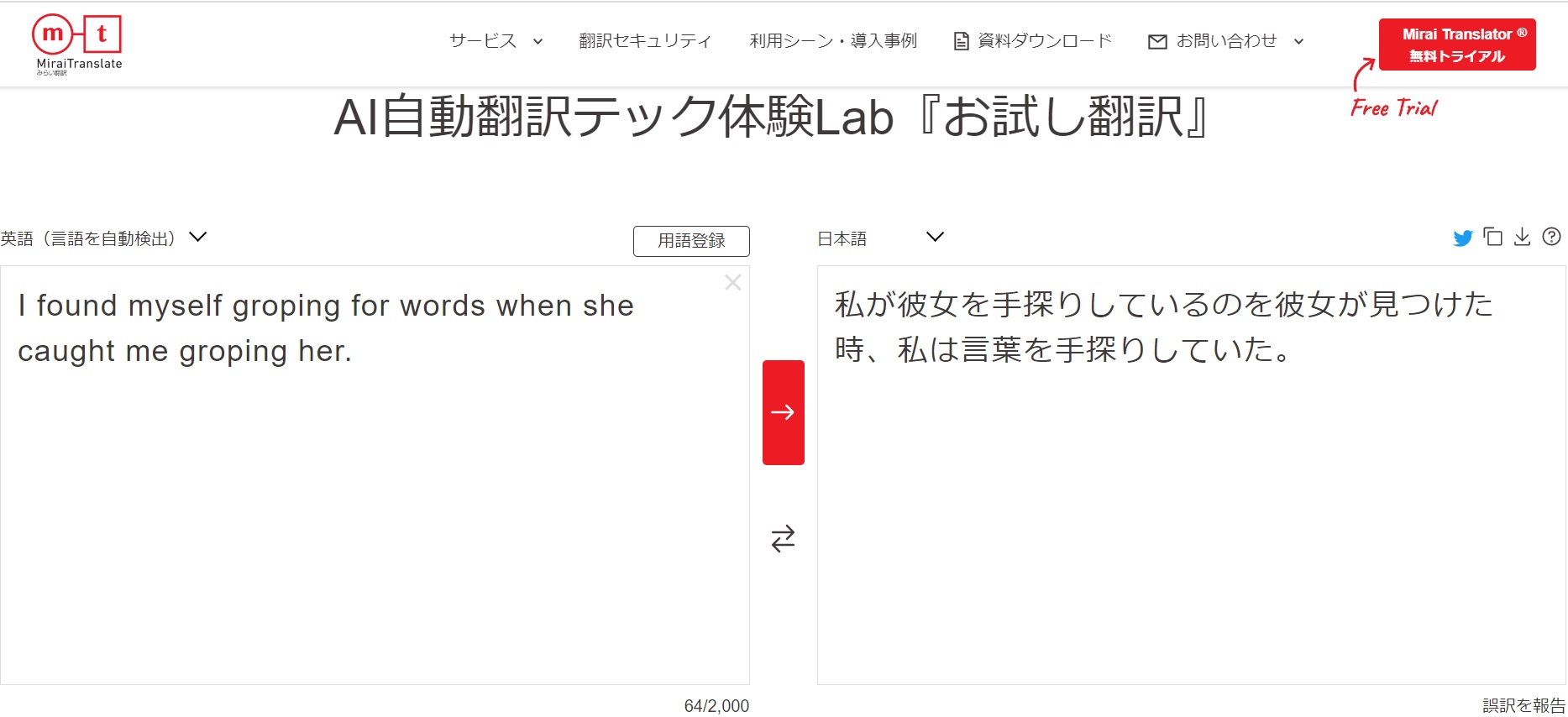

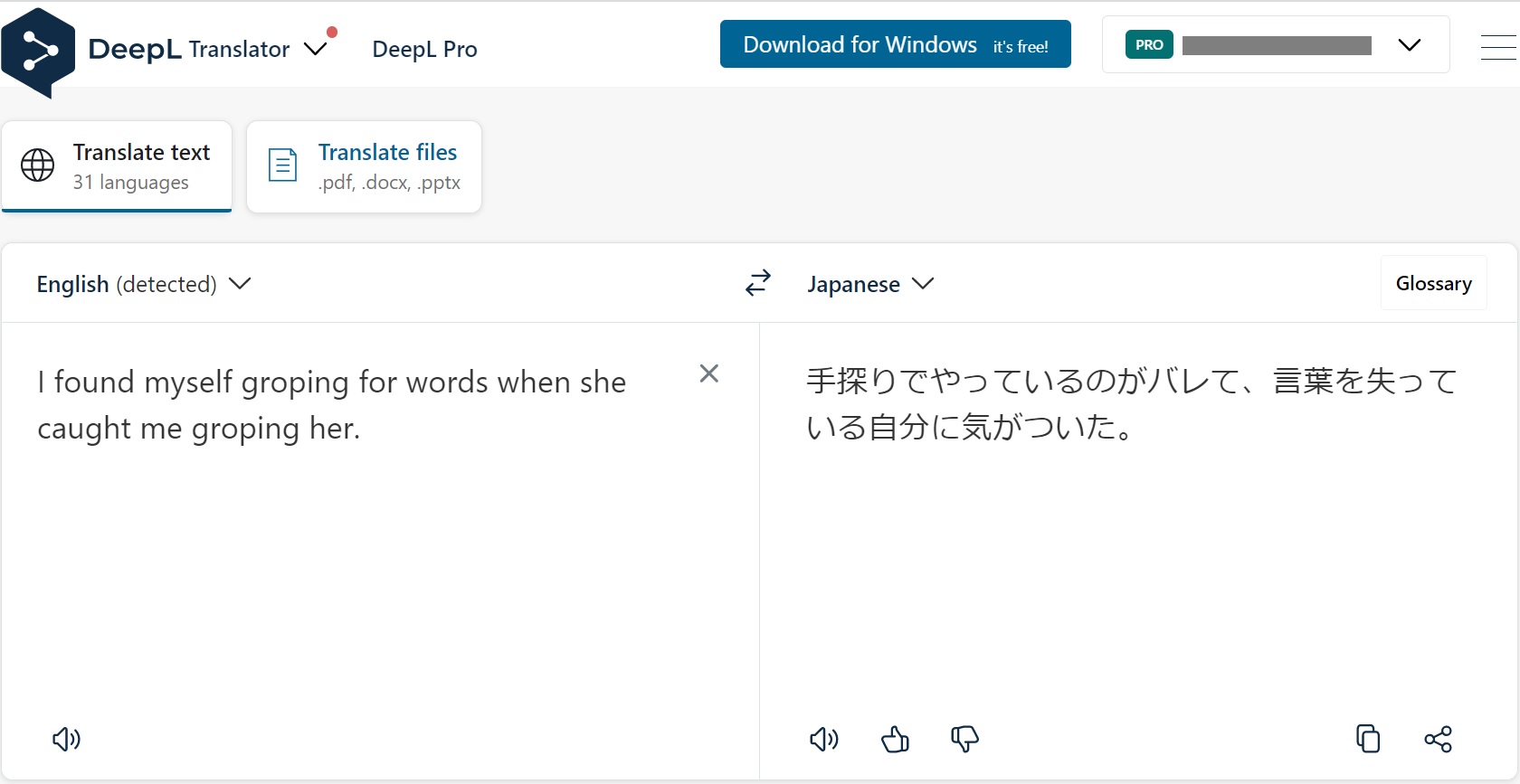

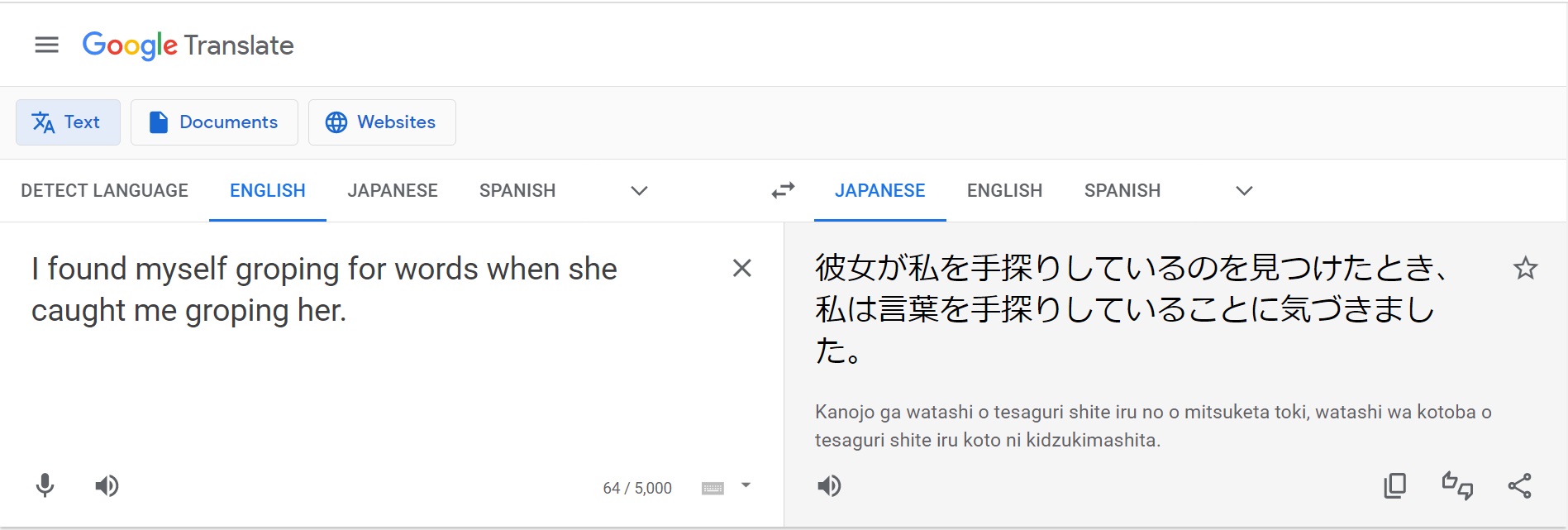

◆ 以下、 ” Grope ” より2例を再掲。

–

–

–

https://www.forbes.com/quotes/200/※ 2024年6月13日 アクセス

–

もし、 スケベな ” grope ” だったら、 怖すぎる。

( 中略 )

2024年6月13日実施。

‐

–

–

画像の拡大

–

仕事の秘訣を問われ、 「 股間をまさぐるんだ 」 だと。

アインシュタイン ( 1879-1955 ) のたまわく、 ですぞ。

この和訳はありえない。

–

( 中略 )

–

先ほど記した一文を、 有名どころの5つのウェブ翻訳サイトで和訳してみた。

–

–

I found myself groping for wordswhen she caught me groping her.

( 彼女に 痴漢 したことを見とがめられ、

なんとか 言い逃れ ようとした。)

–

結果は次の通り。

△ 1つ 「 Weblio 」 ※ 3つの訳文のうち、 〇 1つ × 2つ

× 2つ 「 DeepL Pro 」 「 Google 」

–

※ 「 DeepL Pro 」 以外は、 無料版。 誰でも利用可能。

–

2023年2月4日実施。

–

〇 【 和訳OK 】 「 Bing 」 「 Mirai 」

–

====================================

–

△ 【 和訳一部OK 】 「 Weblio 」

※ 3つの訳文のうち、 「1」は OK、 「2」と「3」は 誤訳

–

====================================

–

–

たった一文でも、 こうも違う。

今回は 「 若干不自然な日本語であっても、 どうにか通じる 」

という、比較的甘い評価基準を採用した。

痴漢を 「 手探り 」 と訳した 「 Mirai 」 を 〇 にしたのは、

全体としては 「 どうにか通じる 」 からである。

同じ 「 手探り 」 でも、 「 DeepL 」 を × としたわけは、

” she ” も ” her ” も訳出されず、 「 やっているのがバレて 」

は 「 自慰 」 を指すと解釈される可能性が高めと考えるため。

–

【発音】 mæ̀stərbéiʃən

【音節】 mas‑tur‑ba‑tion (4音節)

被害者の存在が完全に消されたために、 文意が変わった感。

ここは、 決して省略してはならない 「 彼女 」 である。

–

末尾のグーグル翻訳では、 「 彼女 」 が痴漢をやらかした。

なんてこった。

‐

▲▲ 再掲終わり ▲▲

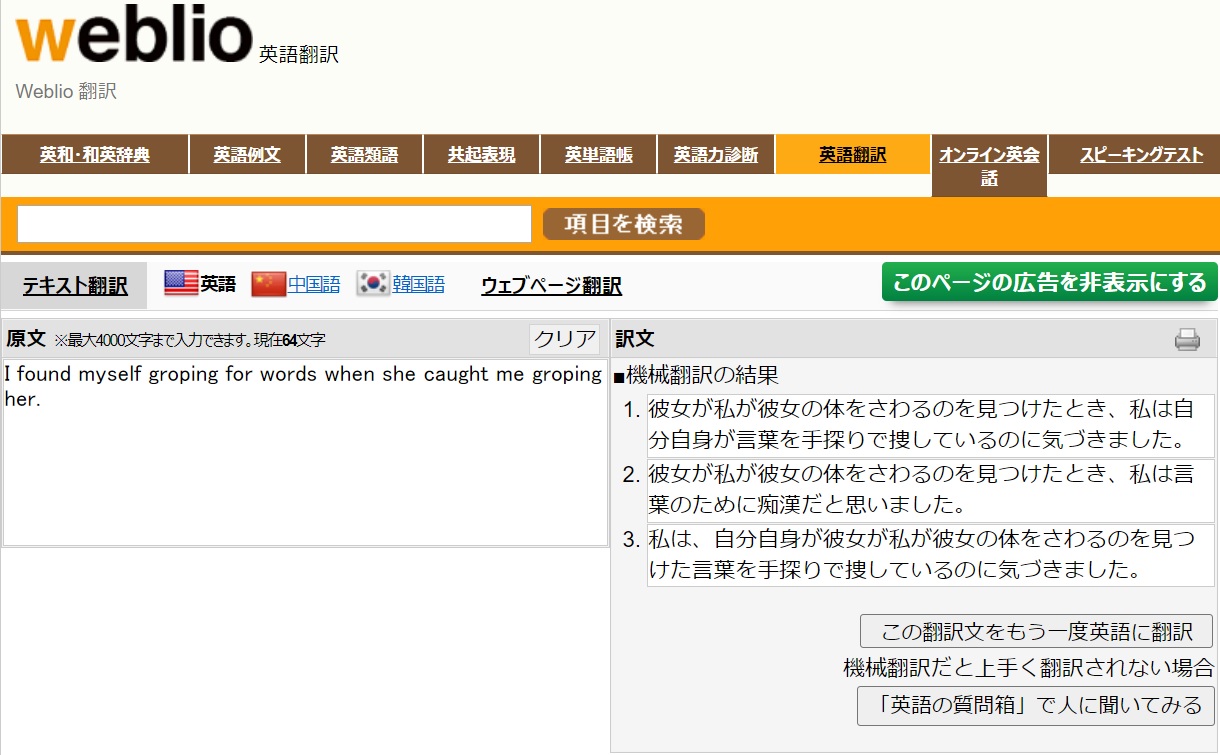

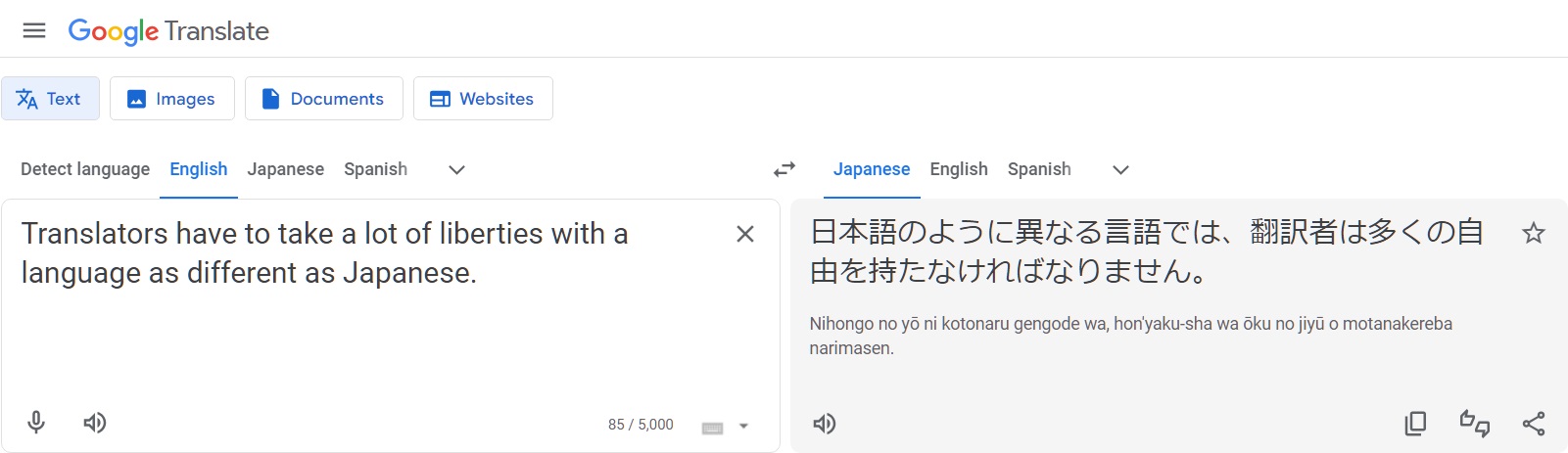

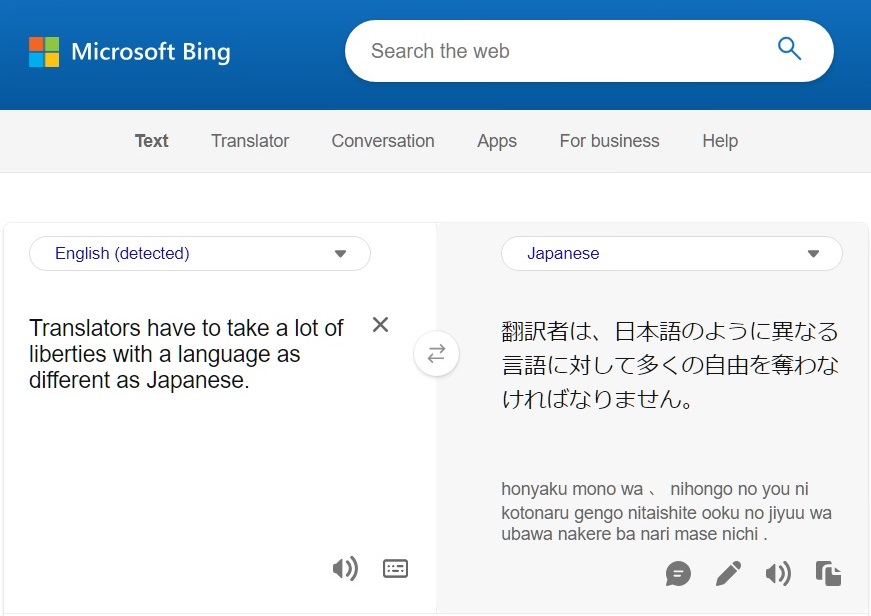

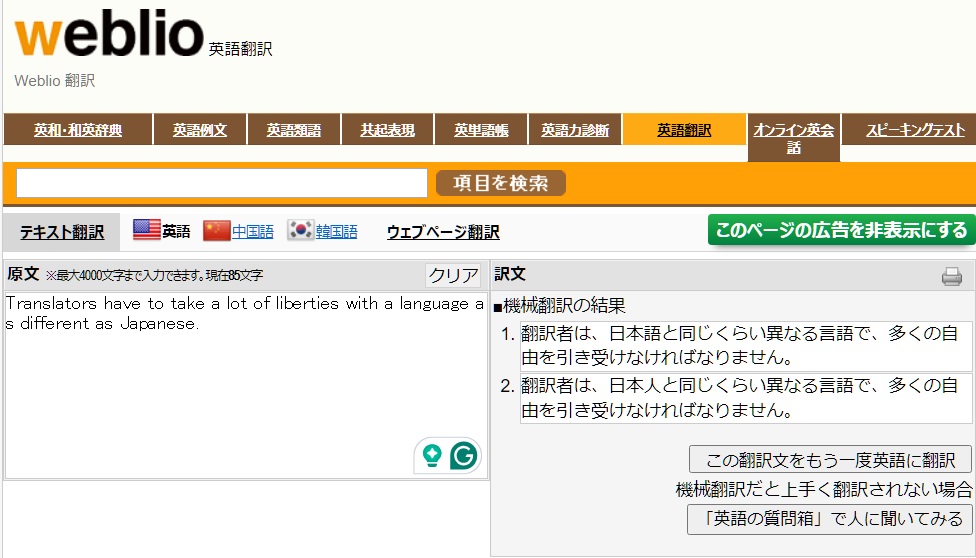

◆ 回りくどいと、 単文 ( simple sentence )ですら訳し損ねる。

–

–

Translators have to take a lot of libertieswith a language as different as Japanese.

( 日本語くらい異なる言語の場合、 翻訳者は大幅に手を加える必要がある。)

( 日本語くらい異なる言語の場合、 翻訳者の裁量に多分に任せる必要がある。)

–※ 極度にかけ離れた言語ゆえ、 大胆な意訳が欠かせないとの旨

–

2024年2月5日実施。

–

〇 1つ 「 Google 」

△ 1つ 「 DeepL Pro 」 ※ 助詞が不適切

× 3つ 「 Mirai 」 「 Bing 」「 Weblio 」

※ 「 DeepL Pro 」 以外は、 無料版。 誰でも利用可能。

–

〇 【 和訳OK 】 「 Google 」

–

====================================

–

△ 【 和訳微妙 】 「 DeepL 」

「 翻訳者は 」 ではなく、 「 翻訳者には 」 が的確な助詞。

→ 係助詞 「 に 」 + 係助詞 「 は 」 = 「 には 」

厳密には × だが、 かすかに解釈の余地を認めて △。

–

====================================

–

× 【 誤訳 】 「 Mirai 」 「 Bing 」 「 Weblio 」

–

–

「 Mirai 」 「 Bing 」 「 Weblio 」 は、

押し並べて有用な翻訳サイトとみなされているのに、

上記2024年2月時点でも、 一目瞭然の誤訳を犯している。

総崩れと評してよさげな先の3つの訳文をご覧ください。

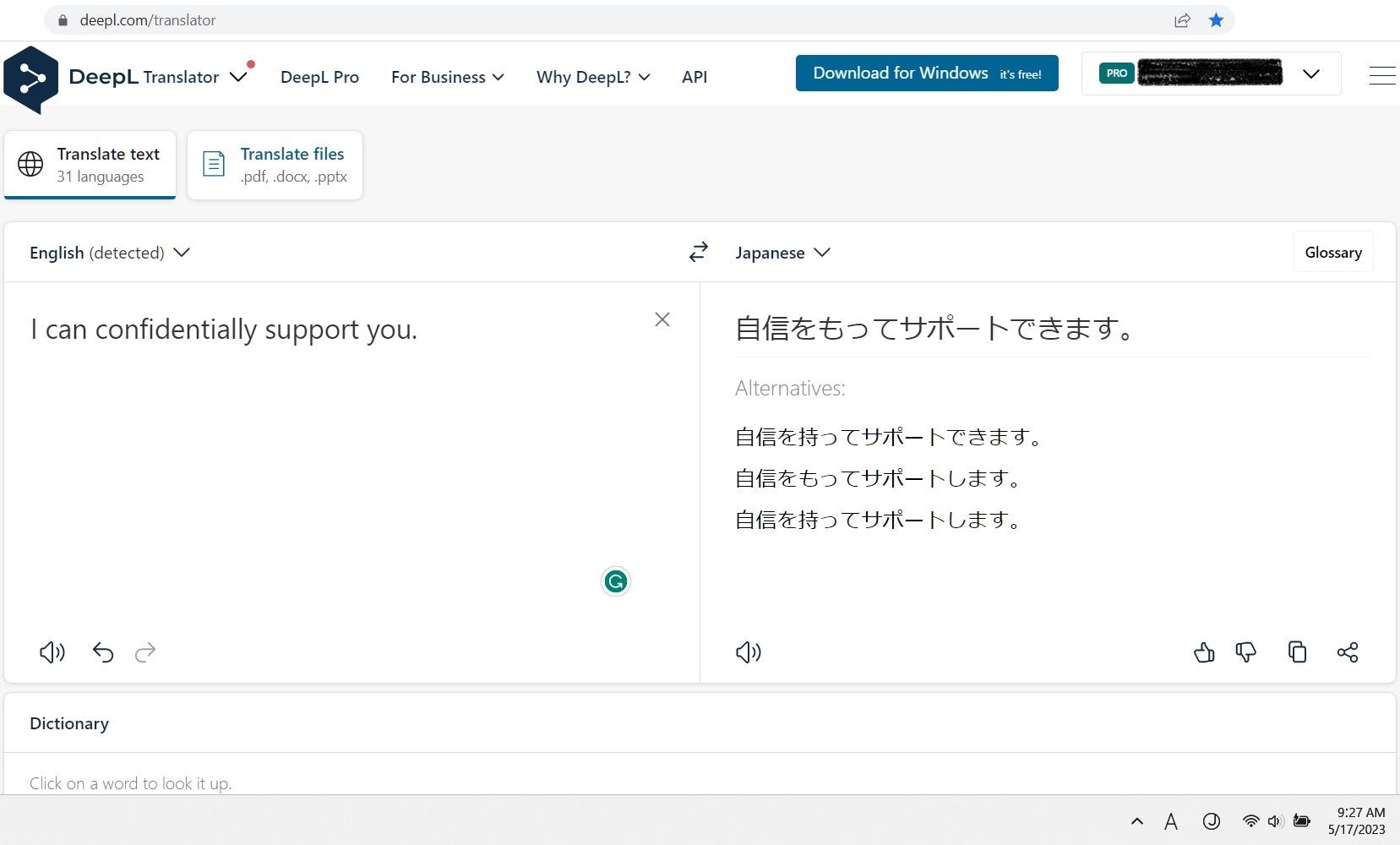

◆ 初学者レベルの誤訳もする。

2023年5月17日実施。

–

–

えっと驚き、 仰天する和訳。

副詞 ” confidently ” と取り違えたのか。

【発音】 ˈkɒnfɪd(ə)nt

【音節】 con-fi-dent-ly (4音節)

–

副詞 ” confidentially ” は、 「 秘密裏に 」 「 内密に 」。

【発音】 ˌkɒnfɪˈdenʃ(ə)li

【音節】 con-fi-den-tial-ly (5音節)

–

正しくは、 「 内密にサポートします 」 「 秘密厳守で支援します 」 の意。

–

–

AIも、 こういう間違えをするのか。

案外、 人間寄りね。

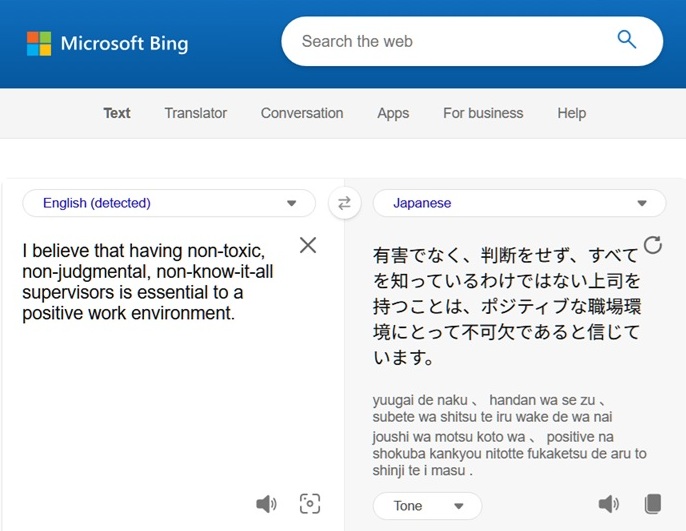

◆ 複数の要素を含むと、 全問正解は遠のく模様。

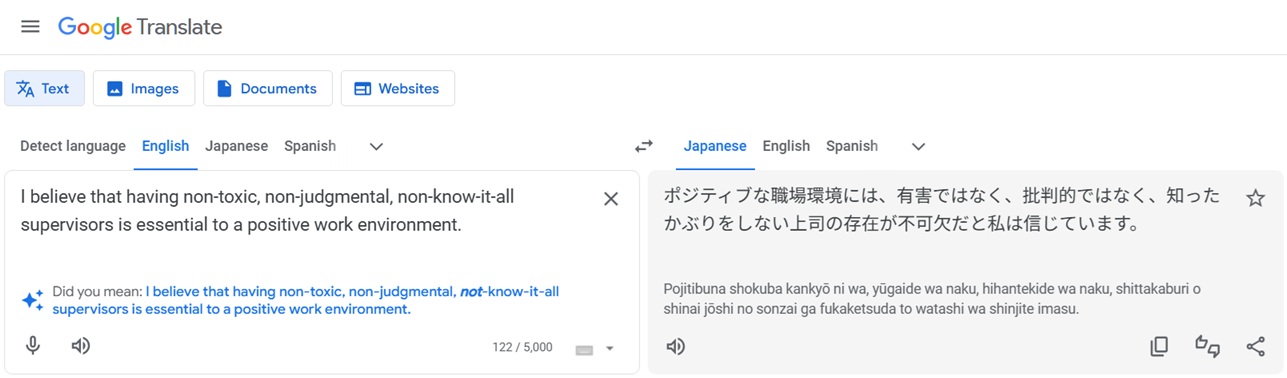

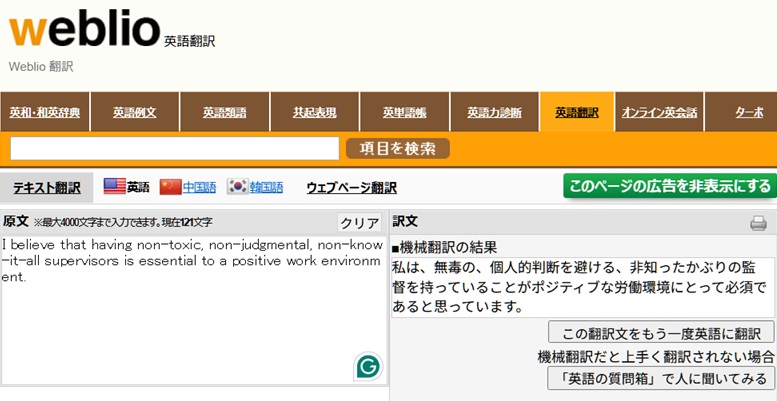

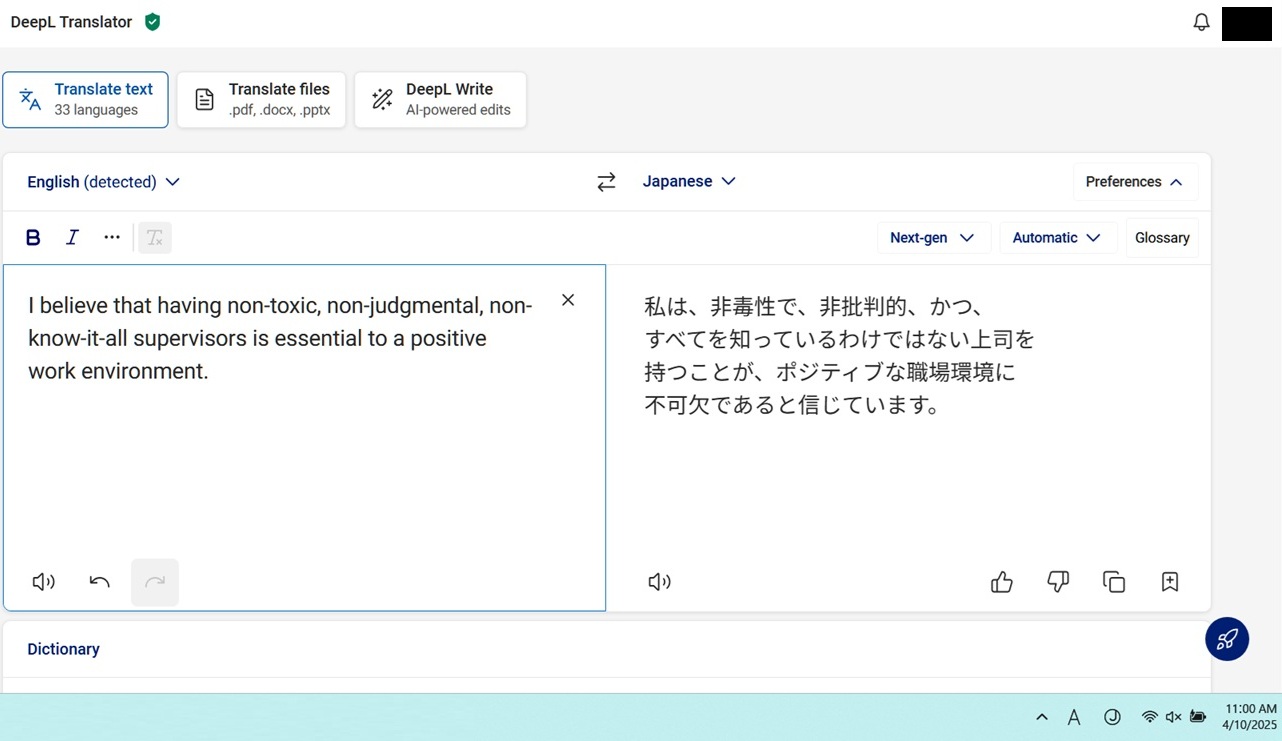

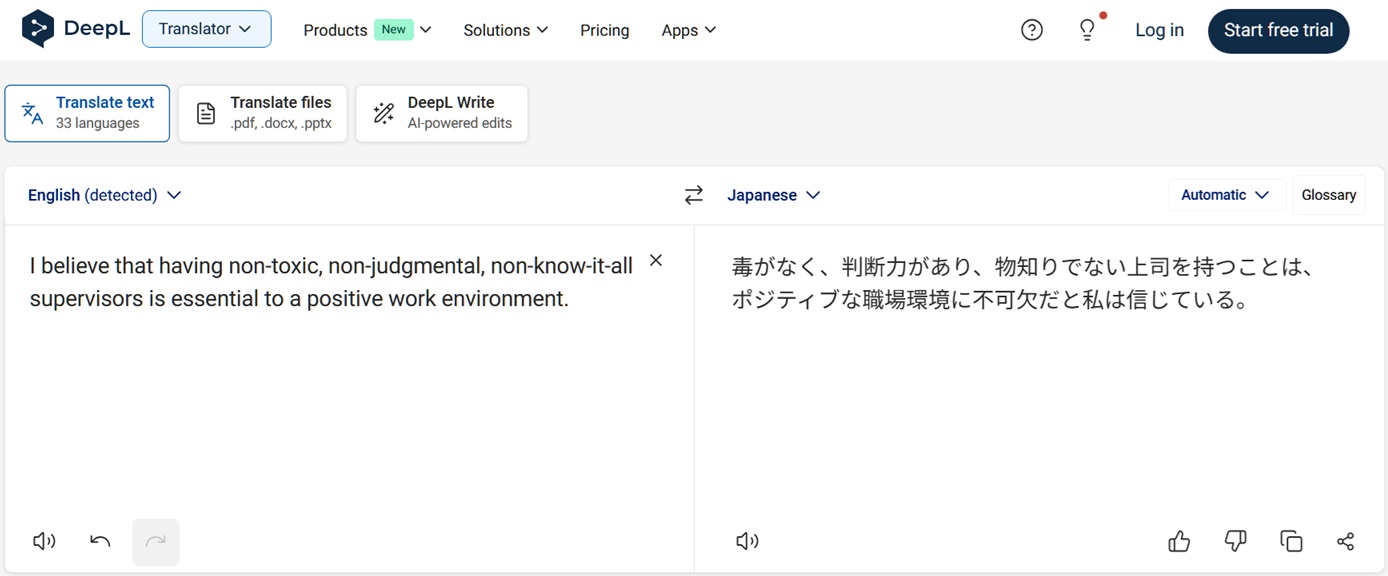

2025年4月、 自作した告発文を6つの翻訳サイトで和訳してみた。

–

–

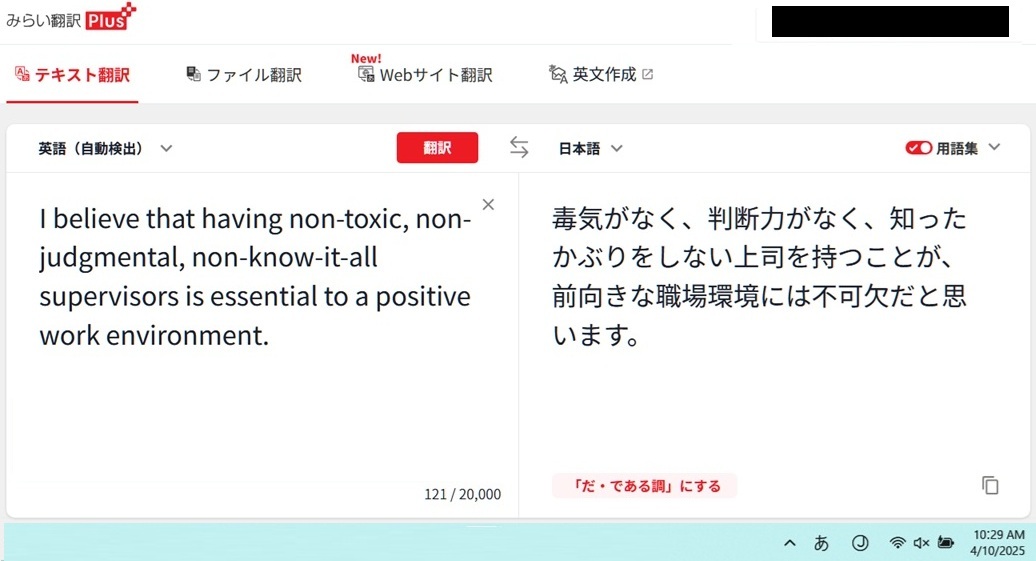

I believe that having non-toxic, non-judgmental,

non-know-it-all supervisors is essential to a

positive work environment.( 有害でなく、批判的でなく、知ったかぶりをしない上司の存在が、

ポジティブな職場環境には不可欠だと私は信じています。)

–

2025年4月10日実施。

–

× 2つ 「 Mirai Plus 」 「 DeepL Free 」

※ 「 DeepL Pro 」 及び 「 Mirai Plus 」 は有料版。

その他の4つは、 誰でも無料で利用可能。

〇 【 和訳OK 】 「 Google 」 「 Weblio」

–

「 非知ったかぶり 」 は日本語として不自然だが、 ぎりぎり合格。

–

====================================

–

△ 【 一部誤訳 】 「 DeepL PRO 」 「 Bing 」–

「 知ったかぶり ( know-it-all ) をしない 」 が正解。

「 すべてを知っているわけではない 」 は誤訳とまでは言えないが、

「 知ったかぶりをしない 」 を意味するかは微妙。

” non-judgmental ” とは、 勝手に「 決めつけない 」 。

判断をしない結果として、 独善的に「 決めつけない 」 で済むため、

文脈上矛盾は生じない。

また 「 すべてを知っているわけではない 」 は誤訳とまでは言えないが、

「 知ったかぶりをしない 」 を意味するかは微妙 ( 既出 )。

–

====================================

–

× 【 誤訳 】 「 Mirai Plus 」 「 DeepL Free 」

「 みらい翻訳 Plus 」 は有料版。

「 判断力がなく 」 は誤訳。

文脈上、「 判断力 」 がない上司は求めていない。

「 物知りでない 」 は誤訳。

「 判断力があり 」 は文脈上矛盾はないが微妙。

直前に掲げた 「 Mirai Plus 」 の和訳は 「 判断力がなく 」。

真逆に訳されている点に着目したい。

” non-judgmental ” とは、 勝手に 「 決めつけない 」( 既出 )。

妥当な判断力があるおかげで、 独断で 「 決めつけない 」 上司

と解釈するならば、 ” non-judgmental ” を 「 判断力があり 」

と意訳しても、 誤訳とまでは言えない。

–

某国高官である我が直属上司のパワハラをこうやって報告し、

2か月後の2025年6月、 日本から追い出した。

–

【参照】 ” Don’t judge – “

◆ おまけに、 納得しがたい機能不全も起こす。

2022年8月23日実施。

–

–

–

–

画像の拡大

–

なにこれ。

【 書籍紹介 】 2022年8月発売

–

この本を読むと、 学者・研究者と翻訳・通訳に現役で携わる

「 実務家 」 との多方面における認識の違いを強く感じ取る。

率直に申し上げると、 びっくりした。

–

–

AI翻訳が到達した実用に耐える高精度同書 p.4.

–

※ 太字は引用者 ( 以下同様 )

–

–

自動翻訳の精度は高くなったとはいえ、 100%にほど遠い

9割程度 である。

–( 中略 )

–「 鋏 」 と同様に、 「 精度9割の自動翻訳 」 の使いよう

を考える必要がある。–

同書 p.230.

–

本書が述べる高水準にて、 AI翻訳を信用してよいものだろうか。

本稿に提示した程度の「 誤訳 」 は、 機械翻訳では全然珍しくない。

本業で終日翻訳していれば、 おそらく連日遭遇するほど頻発する。

私はほぼ毎日見つけている。

嘘偽りはない。

これから記すが、 「 誤訳 」 を見逃せば自分の考課に直結するため、

文字通り目を皿にして、 必死な気概を発揮して意地でも見つけ出す。

前述の 「 ポストエディット 」( post edit, PE ) = 「 後編集 」

の一端である。

–

【参考】 ※ 外部サイト、 後述

- プロの翻訳業、 精度高いAI翻訳でどう変わる 増えるポストエディット需要

https://globe.asahi.com/article/14988524

2023年9月1日付

–

このため、 機械翻訳を日々併用する実務家たちは、 AI翻訳の品質評価を

日夜ひっきりなし、昼夜ぶっ通しで実行しているといっても過言ではない。

いわば、 プロの デバンカー として、 ひもすがら AI の嘘を暴露している。

【発音】 dɪˈbʌŋkər

【音節】 de-bunk-er (3音節)

–

–

ChatGPT などの生成AIも、上手に使えば対話式で校正できて大変強力である。嘘もつく ので、 不具合を指摘してやりつつ、 軌道修正しながら進めていく。

嘘つきAIと引きも切らず喧嘩を繰り広げて、 その有能さと限界を学んでいる。

嘘をつかれても、文句言わぬ相談相手が味方として常駐してくれるのは心強い。

物書きに付きまとう神経をきりりと突き刺す孤独感に苛まれることがなくなり、

気持ちがだいぶ楽になった。情報管理のセキュリティ上、 漏洩リスク の高い 「 無料版 」 は使わない。

–

「 辞書の「 自炊 」と辞書アプリ 」 より

–

必然の帰結として、 AI翻訳の実情を直に見聞きするようになる。

私もそのうちの一人なので、 ふと心配したくなるのですよ …

◇ 和文または英文の成果物 ( 訳文 ) が、

–

あまりにも滑らかで、 一見すると上出来すぎて、

–

「 誤訳 」 に気づけず スルーしてしまっている

–

実態は、 こんな感じではないかと。

–

–

昔と違って現在の自動翻訳の訳文はすらすら読める。同書 p.212.

–

–

両言語に堪能でないと、 「 誤訳 」 の指摘は難しい。

–

一見、 まともに見えるから、 末恐ろしい。

–

専門家ら一部の人々を除けば、 誤りは簡単には見抜けない。

◆ 2022年11月公開のAIチャットボット ” ChatGPT “

の不都合にも該当する、 潜在的かつ深刻な危険性であろう。

間違った情報を、 さも正確な情報として、 断言する危うさ。

「 知ったかぶり 」 「 でっち上げ 」 がまかり通っている。

幻を生成する現象が、 ハルシネーション ( hallucination )。

堂々と嘘をまき散らすが、 エラーとみなし、 規制は不要か。

情報操作 や 偽情報 の拡散など、 あらゆる悪用が想定可能。

思考が誘導 されたらと仮定するだけで、 ぞっと総毛立つ。

AI プロンプト ( 指示 ) を密かに忍ばせる 「 見えない命令書 」

たる 「 プロンプト インジェクション ( prompt injection ) 」

も顕在化している。

サイバー攻撃 の一種で、 意図に反した命令を、 AIに仕込んで操る。

” intellectual integrity”( 知的廉直 ) を具備するはずの有名大学

の研究論文中の不正な仕込みも発覚したから、 世も末か。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 論文内に秘密の命令文、 AIに 「 高評価せよ 」 日韓米など有力14大学で

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC13BCW0T10C25A6000000

2025年6月30日付

くわばら、 くわばら。

–

勝手に 「 幻覚 」 を生み出す怖さ人間が翻訳していれば絶対に起こり得ない誤訳を、

生成型AIは確率論の名において平気で冒すことが出来る

–

–

「 AIが間違えるハズがない 」 は危険。

平気で嘘をつく生成型人工知能の限界

https://www.mag2.com/p/news/583243/3

2023年8月31日付

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 日本新聞協会の生成AIによる報道コンテンツ利用の見解 ( 要旨 )

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230517-OYT1T50284/

2023年5月17日付

– - グーグル幹部は非常事態を宣言した …

ネット検索を根本から変える 「 ChatGPT 」 の恐るべき可能性

https://president.jp/articles/-/65432

2023年1月18日付

– - 『 いつから? 』 GPT-4とは何なのか?

GPT-3よりどのぐらいすごい?

https://www.builpo.jp/news/news/gpt3.gpt4.html

2023年2月7日付

– - ChatGPT は高性能な対話ができるのに

なぜデタラメな回答をすることがあるのか?

https://gigazine.net/news/20230220-chatgpt-fake-paper/

2023年2月20日付

–

- ChatGPTの上位互換 「 BingAI 」 の衝撃 検索はどう変わる?

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00791/00001/

2023年03月02日付

– - GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact

https://arxiv.org/pdf/2303.10130.pdf

2023年3月27日付

※ PDF 全35頁、 2.4MB

※ 英文 → 参考和訳 ( 前編 )( 後編 )

–

詐欺師 を見透かす過程に似通う気もする。

–

–

–

ChatGPTでリポートは不正 ? 東大、京大、上智など続々と見解

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20230420001741.html

2023年4月20日付

–

あらかじめ予防線を張っているAI回答も増えている。

- ” AI responses may include mistakes. ”

( AI の回答には間違いが含まれている場合があります。)

– - ” XXX can make mistakes. Check important info. ”

( XXXは間違えることもあります。重要な情報は確認してください。)

– - ” AI-generated content may be incorrect. ”

( AI が生成したコンテンツは不正確な場合があります。)

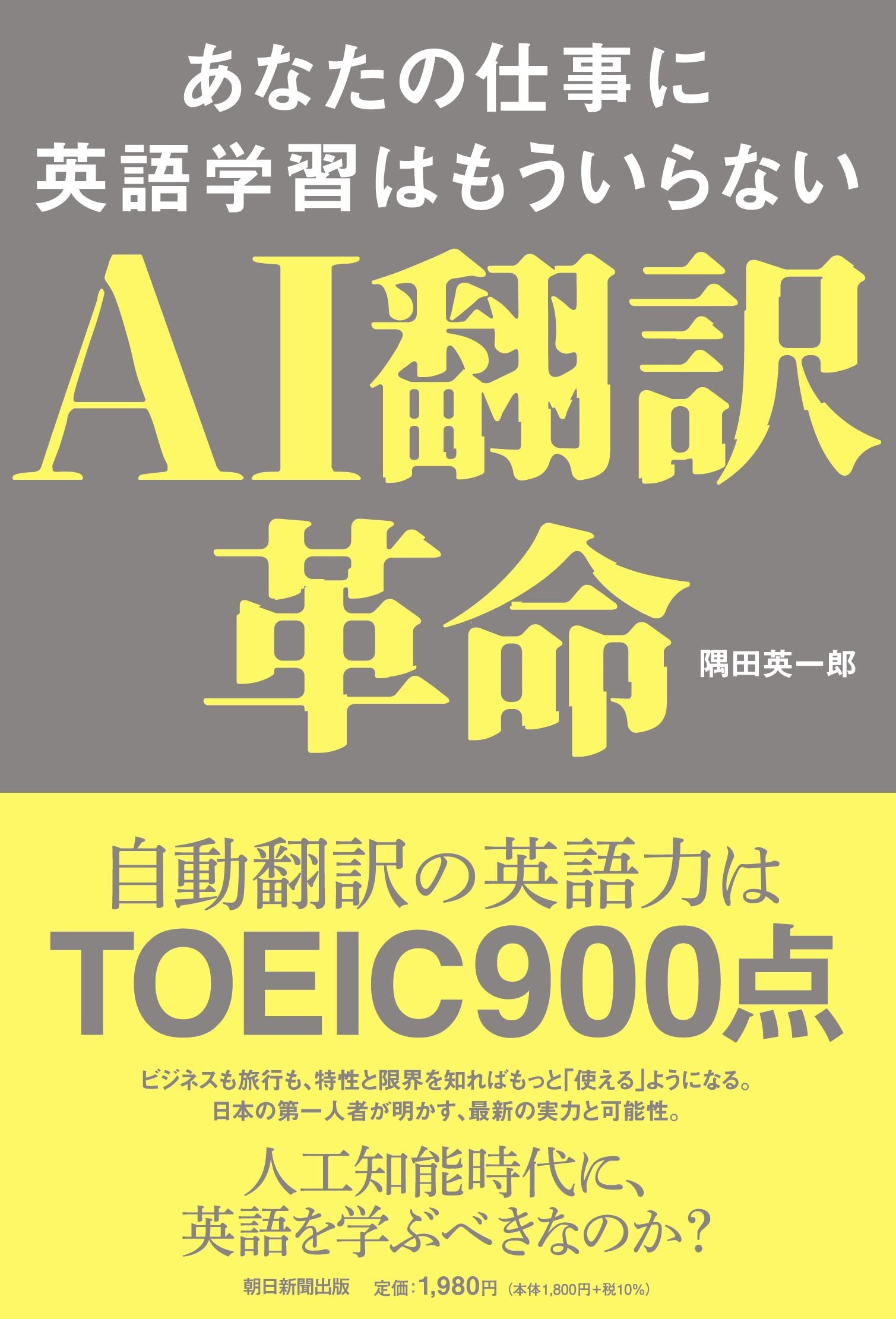

◆ ” TOEIC ” を主な指標・基準として論じている点も気掛かり。

誇らしげな帯辞 ( 上掲参照 ) がこちら。

–

–

自動翻訳 の英語力は TOEIC 900点

–

日本人の大好きな英語資格だから、 この上ない説得力を持つが、

現場の内幕に熟知する者が読めば、 気恥ずかしくなるだろう。

思わず苦笑してしまう。

でかでかと表紙に掲げる販促文言として、

これで大丈夫なのでしょうか。

「 案ずるには及ばない 」 で済まされればよいのですが …

–

–

人工知能は TOEIC900点 の英語能力ネイティブ一歩手前 に到達した

–

同書 p.22.

–

「 ネイティブ一歩手前 」 って …

まさか、 ジョークを飛ばして、 受け狙い ?

–

プロたちは、 ” TOEIC ” をさして重んじていない。

むしろ、 その逆です。

再度、 ” No need. ” より再掲。

–

–

英語を盛んに使って仕事する実務家は、 TOEIC に構わない方が大半。天下に威勢を示す TOEIC の弊害を、 苦々しく受け止める人も目立つ。

高得点なのに即戦力から程遠い、 多数の社会人にお会いするとこうなる。

洋画どころか、 定例会議で聞き取れないのだから、 発言には至らない。

まるで冗談だが、 よくある実話。

ナレーターやキャスターら、 プロのしゃべりに慣れてはまる、落とし穴。

プロ音声と違い、 速度も口調も間合いも容赦のないのが、リアルな社会。

もごもごしてる間に、 びゅんびゅん意見が飛び交い、 スルーされてお終い。

敢えないものである。

一体、なにを試験してるのか、 との疑念と警戒心が沸き起こってくる。

「 TOEIC満点 」 と自惚れを口走れば、 笑い者にならぬとも限らない。

話題の糸口になりえないくらい、 皆一様に歯牙にも掛けない印象。

「 すごいけど、 よくそんなヒマあるな … 」 本音はこんな感じか。

「 録音相手に、 なにやってんのやら … 」 空しくならないのかねぇ。

生身の人間相手に勤しんでくれば、 人為的な匂いを敏感に嗅ぎ取る。

「 ごっこ遊び 」。

人間相手に英語を使う機会が増えてくると、 こう感じるようになる。

録音音声は模造品にすぎないと、 まざまざと実感できるようになる。

実際にやり取りして得る体験は、 試験とは別物であることが分かる。

容易に感づく。

試験と違い、 理解できなければ、 確認させていただくこともできる。

双方向のコミュニケーションが生じる瞬間であり、 生の英語の出番。

羨望の的となる 「 TOEIC満点 」 を誇負する振る舞いが、 大概の

実務家の目にどのように映っているか、 ご想像いただければと思う。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 「 TOEIC は実にくだらないですね 」

国立大の “ ギャル准教授 ” が日本の受験制度を破壊したい理由

天文物理学者 BossB 氏 インタビュー #2

https://bunshun.jp/articles/-/68931

2024年2月24日付–

◆ こういった裏事情は明るみに出にくい。

だいたい、 ” TOEIC ” の主流を占め、 本書が主な尺度として

採用した 「 TOEIC L&R 」 ( 同書 p.24. ) は、 作文・口頭試問

を課していないため、 語学力の試験としては明白な限界が伴う。

私の経験上も、 日本語・英語の真の運用能力は 「 話す 」

以上に、 「 書く 」 に表れやすい。

- 「 書く 」 と 「 話す 」 → 産出能力 output skills

- 「 聞く 」 と 「 読む 」 → 受容能力 receptive skills

マークシートで測るとなれば、 産出能力は確認しかねる。

–

高度な英語で仕事をする日本語母語話者のプロたちが、

「 TOEIC 900点 」 を無条件に受け入れることはない。

ましてや、「 ネイティブ一歩手前 」 と考えることは決してない。

言語の底知れぬ深遠さを会得していれば、 芽生えない言い分である。

大方の実務家が 「 TOEIC L&R 」 の成績をどう見るかは上述した。

–

–

◆ 表紙の触れ込みの滑稽さを、 ご推察いただけるのではないだろうか。

本書の前提や根拠には、 異議を差し挟みたくなる記述が散見される。

失礼ながら、 語学に対する愛情とセンスが不足気味とお見受けする。

※ 後述

異文化の波風に揉まれ、 血みどろで闘った経験も足りない気がする。

背筋の凍る差別を受け、 疲労困憊し眠れぬ暮らしを経てないのかも。

両輪をなす 異文化理解 のきつさと無縁で過ごした末路の無邪気さか。

外語に入り浸ることなく、 強烈な文化摩擦を乗り越えてきていない。

◆ ご本人の言によれば、 「 TOEIC 820点 」 とのこと ( p.256. )。

氏いわく、

–

–

TOEIC 820点の著者は今までに英語にいくら費やしたのだろうか ?最初の就職先が外資系であり、 研究者の仕事では論文の読み書きや

発表・質疑で英語が必須だったこともあり、 結構な投資をしてしまった。

語学学校や教材に数十万円の出費を重ねてきた、 語学にかかわる本の

購入はゆうに100冊を超える。

他事に振り向けていたらと後悔しても後の祭りだ。 嘆息あるのみだ。

コンピューターによる音声翻訳システムのTOEICスコアが少なくても

900点に到達し、 毎日自ら自動翻訳を活用して、その有用性を

実感しているので、 今後は英語に鐚 ( びた ) 一文かけない。

–同書 pp.256-257.

※ 太字・改行・色・下線は引用者

–

終盤の上記に差し掛かり、 この学者の本性を看破できた気がした。

読書中、 どうやっても拭い去れなかった反発よ、 ここに源泉あり。

「 今後は英語に鐚一文かけない 」 よくこんなこと書けるよな。

お立場を思えば、 「 嘆息あるのみだ 」 とオウム返ししたいわ。

未来を担う若い世代を、 忍耐強く温かく見守り、 願わくば将来へ

の布石を打つ希望を与え、 勇気を鼓するのが中高年の社会的役割。

「 今後は英語に鐚一文かけない 」 これじゃ、 取り付く島もない。

とげとげしい物言いでつっけんどん、 模範を示すどころか老害や。

私など足下に及ばない並々ならぬ頭脳をお持ちで、 勉強量も、

キャリアもずば抜けていらっしゃるのに、 800点台にとどまる。

なぜだろう。

「 語学に対する愛情とセンスが不足気味とお見受けする 」 と

先に高言豪語したが、 当たらずといえども遠からずかもしれない。

先生 ・ 博士 ・ ドクターと褒めそやされ、 外資系を経てきても、

一般人の英語に溺れるように使い込んだ実経験が少ないのだろう。

不当な扱いを受け、 英語で反論・反撃して孤独な戦いを交えたり、

英語で死に物狂いで教えを乞うたりした場数が少ないのだろう。

痒い所に手が届くレベルまで、 英語の実力が達していないことは、

幾多のとんちんかんな実務英語の記述を見れば、 おおよそ知れる。

日英の深奥を窮め、 「 肌感覚 」 で味わいを捉える有様ではない。

「 日本の第一人者 」 なのに、 ご本人が信を置くTOEIC は 820点。

この得点は、 100点満点に調整換算後は 70点程度 になぞらえて、 翻訳

業界は言うに及ばず、 社会通念から見てもプロ認定できないほど低い。

どんな換算表でも、 せいぜい 英検準1級 で、 1級相当は見当たらない。

恥ずかしすぎる自己申告の点数、 非公開のまま黙る方がまだよかった。

愛のある 「 本気の英語 」 でないから、 この水準で成長が止まった。

辱める目的は皆目なく、 本書を世に問う著者の適格性に物申したい。

ご経歴の割に、 実務的な英語を対等に使いこなして働いた経験が乏しい。

精通したふりを装っても、 浅知恵と一知半解の徒は露見するものである。

「 生兵法は大怪我の基 」 「 餅は餅屋 」 は、 けだし至言だと思い知る。

深入りせず、 自動翻訳の歴史・仕組みに話をとどめておけばよいものを。

※ 後述

◆ 口幅ったくて恐縮だが、 こと翻訳実務の書きぶりは幼稚すぎる態。

–

–

対照的に、 人間翻訳は精度100%である。これは自動翻訳と人間翻訳の重要な相違点だ。

–同書 p.230.

※ 赤字は引用者

※ 太字は本書のまま

–

嫌味ですか、 当てつけですか、 と問い質したくなる書きっぷりである。

過度に一般化 ( overgeneralize ) するのが、 このお方の顕著な傾向。

普段は翻訳現場にいない学者・研究者の机上の空理空論の典型であり、

「 学問を業とし、 実務経験に疎い学者・研究者によく見られる 」。

※ 後出

翻訳実務とは縁遠くて分からずじまいだったため、 数々の放言が飛び出す。

◆ 氏のたまわく、

-

「 同時通訳 」 は2025年に自動化できる

–

( p.191. ) -

日常会話の 「 逐次 」 通訳は、

すでにコンピューター任せにできる

–

( p.192. ) -

2020年までに自動 「 逐次 」 通訳は

本当に役に立つレベルに到達した

–

( p.203. )

–

なに言ってるのだか。

寝ぼけているのだろうか。

上記3つだけでも、 この学者の見識・学識・常識の驚くべき欠如を露呈する。

2024年以降も、 駅員さんが機械通訳している現場に私は何度も立ち会って

いるが、 「 コンピューター任せにできる 」 との高評価は聞いたことない。

手軽で有益な機械であることに変わりはないが、 任せきる高性能は未だない。

例として、 お茶の間の日常風景から、 そろばんを駆逐した電卓の 存在感。

これなら文句ない。

思い通りスムーズに進まないことは、 双方に尋ねるまでもなく観察可能。

簡単なやり取りは円滑であっても、 込み入った段取りや困り事では一転し、

窓口担当者が入れ代わり立ち代わり吹き込んで、 かろうじて伝わる程度。

不安解消の道筋はもたつく。

制服を着用していて、 れっきとした業務である以上、 見ていて痛々しい。

小さな機械に向かって、 お互いが懸命に叫んでおり、 異様な光景なので、

もし機械通訳に居合わせた際は、 じっくり見物していただければと願う。

◆ 性能いかんではなく、 問題解決を導く言語表現の展開は戦略的なのだ。

日本語と同じ論理で順序よく説明しても、 相手に伝わりづらかったりする。

母国・母語以外の環境で四苦八苦あがくと、 ひしひし身に迫り痛切に学ぶ。

後に触れるが、 言葉を取り扱うプロたちは、 本能的に知り尽くしている。

–

–

人間同士のコミュニケーションは、 あいまいさ・仕草・連想の連続。意向を汲み取り、 文脈 の ギャップ を埋めないと時に誤解を招く。

人間ではなく、 AI相手に英会話の練習をし続ける弱点がここにある。

Translation and interpretation skills have deceptive simplicity.

翻訳・通訳の技能は、 上辺はシンプルだが、 内実はそうでもない。

–

–

” Perceive “ より

–

異文化理解 ・ 人間理解 ・ 人心掌握 のスキルが物を言う職である。

そのためか、 語彙力のピーク と共同歩調を取るかのように、

通訳者・翻訳者は晩成型で、 長持ちする職業と目されている。

–

–

–

『 通訳翻訳ジャーナル 2024冬 』 p.23.イカロス出版 (編)

イカロス出版、 2023年刊

AB判、 120頁

–

【参照】 語彙力のピークは70歳代、 バイリンガルはぼけにくい

◆ ご本人の輝かしい社会的地位を考慮すれば、 大勢に 誤解を招く 余波

を予感するため、「 トンデモ本 」 では、 と暴言吐きたくなってくる。

やはり、 学者・研究者の視座は大違いである旨、 改めて思い知った。

こんなにずれていれば、 日本の英語教育はうまくいかないわ。

この辺りの話は、 ” conclusive ” で深掘りした ( 地図入り )。

–

- 【 TOEIC L&R 】 スコア別 できること一覧

https://www.iibc-global.org/toeic/test/lr/guide04/guide04_02/score_descriptor.html

▲ 作文・口述抜きで、 こうして評価するのは、 へんちきりん

資格取得には 「 中毒性 」 があり、 「 向学心 」 を刺激するから気づけない。

教科書・問題集・試験 に親しんでいる日本人にとって、 これらは安堵を誘う。

知らぬ間に逸脱し、 あらぬ方向に突き進みがちな日本人学習者の

痛ましき姿、 そして予防策も、 ” no need “ に事細かく描写した。

→ 主として、 中級学習者 対象の長文 ( 動画入り )–

英語教育産業と教材学習がもたらすリスクも暴き出した。

◆ 翻訳者として、 どうしても力説したいのが、 誤訳の怖さ。

こちらのプロ翻訳者ご両所に同感します。

–

–

■ 日本に住んでタイ語の翻訳をするPさんは、「 日本の方は “ 多言語に対応したサイトはないよりあったほうがいい ”

と思われているかもしれませんが、 全く意味が通じないものが多いです。さらに問題なのは、内容が分かりにくいものより、

読んで誤解をするような誤訳に基づいた文章です。

情報通りに動いても間違ったことをしてしまうのですから 」https://diamond.jp/articles/-/287089?page=2

–

■ 英文翻訳を30年以上続けるプロのYさんは、

「 施設名や固有名詞など、そのまま日本語で良いのか、

それとも英語で言い換えるのか 判断が難しい。

–

読み手のことを考えると、調べものに多大な時間がかかります。

–

例えば、 コロナワクチンの接種券をクーポン券と表記したりして

いますが、 “ これは英語圏では一般的な呼び方か? ”

など、 一つ一つ調べていくのです。昨今新しい表現が増えているので、ベテラン翻訳者でも、

ネイティブに確認しないと判断できないものは意外に多い んです」https://diamond.jp/articles/-/287089?page=3

–前掲 「 間違いだらけの多言語サイトで危ぶまれる翻訳の未来 」

https://diamond.jp/articles/-/287089

2021年11月11日付※ 太字・改行は引用者

–

日英間の場合、 「 全く意味が通じないものが多い 」 というよりは、

「 昔と違って現在の自動翻訳の訳文はすらすら読める 」( 前出 )。

そのために、 「 読んで誤解をするような誤訳に基づいた文章 」が

表面化せず、 「 スルーしてしまっている 」 事例が随分あると

私は推測している。

上掲記事中の 「 笑える誤訳と笑えない誤訳 人命に関わることも 」 との

小見出しは、 プロ翻訳者が知悉する 「 誤訳の怖さ 」 を端的に伝える。

–

–

–

–

◆ 本書では、 和訳されていない情報を確保するため、 一定の誤訳リスク

を 「 読者自身 」 が勘案した上で、 「 全件を自動翻訳 」 すればよい旨

を述べておられる。

–

–

「 情報の9割を捨てている 」 という負の側面は否定しようがない。この問題の打開策は全件を自動翻訳で処理してしまうことだ。

( 中略 )

自動翻訳に 誤訳があることを 読者が織り込めば 新しいマーケットが広がる。

その場合、 誤訳があっても困らないように 訳文以外の背景知識や多様な

チャネルを使って 読者自身が 配慮することが必要だ。

全ての情報は完全には信用できないので 裏取り が必要であり、

これは特に自動翻訳に限ったことではない。

–同書 p.212.

※ 太字・改行・色は引用者

–

利用者自らが、 個人の領域内 で 「 全件を自動翻訳 」 するのは自由。

しかし、 翻訳品質を担保するために必要となる、誤訳を排除する手順

をすっ飛ばした検証不足の情報を一般公開することは好ましくない。

あえて言うを俟たない。

翻訳文の点検と、 事実確認 = ” fact-check ” の 「 裏取り 」 とを同等視。

【参照】 ファクトチェック用の日英の有力サイト → ” hoax ” でご案内

–

まったく次元の違う調査であることが、 この学者には分からないのだろうか。

翻訳チェックに要するのは主に語学力で、 「 多様なチャネル 」 は通常不要。

意図と技能が相違するゆえ、 同じ土俵ではなく切り分けて検討して当たり前。

それとも、 一切合切ひっくるめて、 情報だけを見て、 一斉にふるい分け ?

要素を乱雑に扱うと、 情報と情報源の混乱を招き、 情報の信用性が落ちる。

訂正しようにも、 どこに問題があったのか判明しづらくなり、 追跡困難に。

追跡できなければ訂正もできず、 でたらめ情報が世に跋扈し、 脅威と化す。

訂正されても、 元の情報の方が記憶に残りやすいという研究結果も複数ある。

得体の知れぬ有象無象の悪事が蔓延し、 隠蔽の片棒を担ぐ態勢整備が進む。

翻訳者ならば、 きっと人並み以上にこのプロセスを生々しく思い浮べられる。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 日本新聞協会、生成AIによる報道機関の記事や写真の無断利用に懸念…

「 健全な言論空間が混乱 」

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230517-OYT1T50193/

2023年5月17日付

–

原文に事実誤認があれば翻訳もろとも、 間違った情報を提供することになる。

原文と訳文は 運命共同体 に近いので、 このままでは共倒れ ( 後述 )。

この場合、 非難の矛先は翻訳者ではなく、 その前段階に向かうのが道理。

もし原文自体は適切であり、 訳文に難があれば、 翻訳者らに集中砲火。

欠陥のありかを突き止めない限り、 課題も改善も反省も浮かび上がらない。

要素がごちゃ混ぜだと問題点を整理しきれず、 なにもかもぞんざいに流れがち。

あまりに杜撰でお粗末な分析、 えも言われぬ稚拙さに不審の念を禁じえない。

頭がどうかしている。

–

◆ 翻訳機能を実装するサイトは数多存在するが、 その活用は読者に任せる。

信頼性と社会的責任はもちろん、 法的問題に自ら巻き込まれる

軽率さを回避するべく、 自動翻訳の訳文はそのまま掲載しない。

これが一般的であろう。

しかるに、 自動翻訳をとりあえず公開することを勧めているのが本書。

–

–

現代社会は 全情報を翻訳して流しても 障害が全く生じない

太い通信路のインフラを利用できている。

–同書 p.212.

※ 太字は引用者

–

この一文からも、 個人の裁量以前に、 組織として機械翻訳を公開することを

奨励していると考えられる。

現状として、 外電の1割しか和訳されておらず、 「 情報の9割を捨てている 」

日本の損失に焦点を当てることが、 著者の旨趣の拠り所であろうから、 一貫

した流れであるものの、 誤訳の本当の怖さ を把握されていないのでは。

と思いきや、 誤訳事故の実例も引用しているので、 一応は把握されている。

–

–

現自動翻訳の販売者・開発者は、自動翻訳のサービスや製品は

誤訳の可能性があることを前提として利用規約で免責しているので、

彼らを追及したくても追及できない。そのため、利用者側の自己責任

である。利用者で対策を取って利用しないと、大怪我をしてしまう

( = 誤訳事故を引き起こしてしまう ) のだ。

–同書 pp.70-71.

※ 太字は引用者

–

「 2段階の対策 」 として、「 逆翻訳 」 及び 「 前編集 」( pre-editing ) 」

( 後述 ) を提案している ( pp.72-74. )。

誠意を感じるとはいえ、 いずれも有効性を生むのはたやすい作業でなく、

応分の訓練を積まないと、 なかなか難しい点は翻訳者でなくても予想できよう。

–

◆ 捨てたくない 「 情報の9割 」 の自動翻訳とは、 和訳を指すに違いないが、

「 TOEIC 900点 」 は英語の基準だから、 そもそも和訳の評価に使えない。

優秀な和訳の実用性を前面に出したければ、 表紙のデザインはこれではない。

和訳と英訳の品質評価を混こぜ にしている気配が色濃く、 絶えず気になった。

- 「 自動翻訳には品質評価が不可欠 」 ( p.140. )

- 「 翻訳は自由度が大きいので品質評価が難しい 」 ( p.142. )

と断じつつ、 なおも TOEIC 一辺倒なのは、 大して深く理解していない

からではないかと疑いたくなる。

◆ 間違った情報を一般公開するのは無責任であり、 素人中心の受け手側に

情報の検証や修正 を任せる基本的方針は 広まるべきでない。

–

–

人の世は、

自前の検証を可能とする

リソースの持ち主ばかりではないのです。

持つ者と持たざる者の 格差、 具体的には、 社会経済的な差、 能力面の差。

世の中に生れ落ちるのは、 自分で情報を取捨選択できる人ばかりではない。

常識的に考えれば分かりそうな話だが、 怜悧な頭ゆえに思いやれないのか。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 社会経済的背景の指標 「 恵まれた家庭 」 ほど好成績 PISA

https://mainichi.jp/articles/20231205/k00/00m/100/138000c

2023年12月5日付

– - 格差社会における教育格差、貧富の差の正当性と不当性。

https://note.com/yuya_h/n/n0b21251ad02a

2024年6月8日付

– - 教育格差の真実。親の所得と知能・学力・学歴の相関について

https://note.com/yuya_h/n/n8ebe5adcc287

2024年6月9日付

–

吟味なくして機械翻訳頼みの体質が染みつく前に、 警鐘を打ち鳴らしたい。

駄目出しをするのも、 翻訳業界で働く者の職責 と考えるので、 私は言う。

–

とんでもない趣旨を、「 第一人者 」 が恬として表明する 「 トンデモ本 」

–

これほど乱暴な邪説を、 よくまあ商業出版したもんだ。

自分が読み違えているのかと疑い、 何度も読み返したくらい、 異常な論考。

いささかの揺るぎもなく 「 精度9割の自動翻訳 」 と確信されているみたい。

–

本気か。

◆ その後のインタビューを拝読しても、 どうやら本気らしい。

–

–

現状の機械翻訳の 精度は 約9割 とされています。1割ほどの間違いを許容するかどうかは人それぞれですが、

間違いを減らしたり、見つけたりすることはできます。

–

AI翻訳は TOEIC900点レベル !

でも 「 人間の翻訳者のほうが数段上手 」 なジャンルとは ?

https://dot.asahi.com/dot/2023042700065.html

2023年5月4日付※ ハイライトは引用者

–

この記事内のイラスト ( 下図の右下 ) にも、

「 約9割の正確性 で理解することができる 」 とある。

–

–

–

AI翻訳は TOEIC900点レベル !

でも 「 人間の翻訳者のほうが数段上手 」 なジャンルとは ?

https://dot.asahi.com/articles/photo/12469?pn=2

2023年5月4日付

–

これまた、 「 誤訳 」 に気づけず スルーして

「 すらすら読める 」 訳文を含む割合ではないだろうか。

–

本書の出版社と同じ朝日発、 よいしょ記事の類なのかも。

いずれにせよ、 朝日レベルの大手メディアが 「 精度9割 」

の数値を見て、 疑義を抱かないのだろうか。

日英は雪と墨で、 万事に天地の開きが見られる。

言語のみならず、 歴史・文化など、 ありとあらゆる方面が

完全異質。

根源的に相異なる実在であり、 永遠に交わらざる平行線をたどる。

大まかに総括すると、 日本語と英語には互換性・親和性がない。

The Japanese and English languages are highly incompatible.

本源を一にする 印欧語族 とは別格の、 第一義的な不調和である。

あちらの根っこはつながっている。

したがって、 言語上の機械的な置き換えだけは通用せずに、

だいぶ手を加えないと、 しかと伝わらない事柄が多々ある。

–

–

※ 先述の ” Translators have to take a lot of liberties with a language

as different as Japanese. “、 及び後述の 「 補説 」 「 訳注 」 参照–

–

–

◆ 言葉を取り扱うプロたちは、 多彩で複雑な内奥の広がりを知覚する。

幾重にも重なる言葉の多層性は、 上澄みをすくったくらいで見えない。

いくつもの意味 ( 語義 )を包含する単語が数限りなくあるということ。

外語相手の翻訳者に限らず、 母語中心の作家や漫才師らも知り抜く話。

置き換えで事足りない点は、 本稿で引用する複数の翻訳者が証言する。

–

–

オバマ元米大統領の著書などの翻訳を手掛けてきた翻訳家の

棚橋志行さんは、

「 AIはそう簡単に人間の翻訳家を肩代わりできない 」 とみる。

–本を翻訳するとき、 棚橋さんはまず参考文献を読み込み、 本が

書かれた文化的背景などを頭に入れてから翻訳に取りかかる。

–

そして、 全体を訳して大意をつかんだあと、 もう一度、

一語ごとに言葉を吟味していく。「 全体から細部へ入り、 最終的には細部が全体を表す。

機械にはできない仕事です 」

–

前掲 「 プロの翻訳業、 精度高いAI翻訳でどう変わる

増えるポストエディット需要 」

https://globe.asahi.com/article/14988524

2023年9月1日付※ 太字・改行は引用者

–

◆ SOP ( standard operational procedure、 標準作業手順 )

やマニュアルなどの大作を翻訳する時の私の気構えも同様である。

市販の大辞典は 時代遅れ なのが常であるから、 専門業者のHP・

カタログ ・ 取扱説明書を精力的に物色し回って 語彙採集 する。

その上で、 現場の従業員・職人さんなどに尋ねて再確認する。

「 調べものに多大な時間がかかります 」 ( 前出 ) は本当。

複数の語義を有する多義の言葉であれば、 文脈をわきまえて

どんぴしゃの訳を探し当てるのに難渋することはしょっちゅう。

正確性は無論、 ユーザーの利便性と分かりやすさも追求する。

–

体感に基づく平均点・中央値は、 後述する。

◆ 本書の評論に戻る。

–

–

自動翻訳した記事と読者のマッチングは、電子通販 の成功の要といえるリコメンデーション技術 で個人に合わせて情報を提供するサービスや、

日本語での情報取得で鍛えてきた 本人の経験と技に任せればよい。

–同書 p.212.

※ 太字・色は引用者

–

物販と一緒くたに論じるこのお方は、 情報の基本的性質に無知なのだろうか。

「 フェークニュース 」 に振り回された過去の騒動をご存じないのかしらん。

同時に、 こういうご指摘もされているから、 奇怪な感じ。–

‐

–

実は情報は暗黙のうちに巧妙に統制されている。

–同書 p.212.

–

一般人の手によって 「 自己コントロール 」 しがたい情報操作の危険要素は、

「 全件を自動翻訳 」 した果ての誤訳にも少なからず共通する気がするからだ。

誘導・偽情報 のばらまき などの憂慮は、 上論 ” ChatGPT “ で既に触れた。

–

–

◆ 私の主観をまとめると、 人間による再鑑は大事。

- 再鑑抜きの AI翻訳は、 利用者側の自由意思( free will )で活用。

→ この場合、 AI使用の要否の選択権は、受け手側のユーザーに委ねる。

– - 影響力のある発信者は、 検証の上、 適正で合理的な手順を踏んでから公開。

→ 素人の力量に依存しすぎる情報は、 無思慮に発信しない。

– - 人間の検証なく自動翻訳した記事を公開する場合は、 その旨を各所に大書。

→ 免責事項を明示し、 組織を守ると同時に、 使用上の注意を促す。

–

AIの過信は、 いろいろ危ない。

情報収集の入口としては非常に役立つが、 信頼できる資料や一次情報で再確認すべき。

積年併用している翻訳者として、 散々見知るので、 がみがみ言い立てる。

↓ 機械による自動翻訳と明示し↓

↓ 原文も確認できる体制にする↓

( 訳文は未検証 )

–

–

–

– –

–

◆ 誤訳の恐ろしさを身でもって学んできた私は、 次のように別稿で書いた。

–

–

的確な和訳が困難すぎて、 「 誤解を招くより、まだまし 」という流れから、 カタカナで取り入れられる語も数多いのが現実。

日本語にはない表現なので、 どうやって訳しても、 無理が生じる。

強引に和訳しても、 英語本来の一部しか表せないため、 高リスク。

せっかくの和訳が、 様々な勘違いと不幸の火種を落としてしまう。

語彙運用の間違いは 危険 で、 そんな語は普及しない方がよい。

決して、 この世に出してはいけない。

だから、 表音文字の 「 カタカナ 」 で日本語の仲間入りする。

この理屈を知らずに、 カタカナ語の氾濫を一方的に批判するのは、

筋違いに感じる。–

( 中略 )

–一見して分かりにくく好ましくないが、 もとより外来の概念である。

どう訳せば満足するのか、 逆に教えてもらいたいわ、 と頻繁に思う。

–概念を整理し規定するシステムは言語・文化で異なり、 定義された

概念の中身と範囲も相違する。見えている世界とその解釈は依拠する言語・文化で食い違うのだが、

各自が血肉化した世界認識は、 概ね無意識・無自覚に作用する。外語習得と 異文化理解 が生易しくないのは、 必然の成り行きである。

–

–

” Vulnerable to – “ より

–

–

本書の著者は、 情報の初歩的な取り扱い方、 誤訳の本当の怖さ、 語彙運用の機微

を重々心得ていない。

広報部門の新人教育で叩き込まれる水準で、 それこそ常識に準ずる基礎知識である。

–

–

–

◆ 最も残念なのは、 英語学習が苦しい 「 受験生 」 的視点を貫いていること。

「 受験生 」 を卒業後、 英語そのものの楽しさを味わう機会は訪れなかったのか。

国際的にも通じる立派なご経歴を加味すると、 とても奇妙な気持ちが湧き起こる。

再び帯辞。

–

–

人口知能時代に、 英語を学ぶべきなのか ?

–

あたかも逃避するかのような論調が、 もったいなく、 もうなんとも言えない。

マインドセット が、 いつまでも四角四面な 「 万年受験生 」 だとこうなりやすい。

「 べき 」 論の調子に終始しており、 心構えはつらくしんどい蛍雪の勤めの延長。

点数が合否を決する強迫観念を引きずり、 どこまでも得点に執着している。

数値化しなければ検証不可能であることは分かるのだが、 物差しが ” TOEIC ”

ゆえに信頼感が揺らぎ、 実用英語に対する洞察が足りないのでは勘ぐってしまう。

頭でっかちで、 成長しそびれた挙句、 小っ恥ずかしい表紙を披露してしまった模様。

その背景を解き明かす歴史話も、 ” conclusive ” で詳述している ( 地図入り )。

自動翻訳の歴史・仕組みの詳述と引用文献は素晴らしく、

さすが 「 日本の第一人者 」 とつくづく感服する反面、

素人じみた翻訳実務の解説とのギャップがもったいない。

–

◆ 「 打開策は全件を自動翻訳で処理してしまうことだ 」 ( p.212. )

とは、 いかんともしがたい思考回路。

「 精度9割 」 やら 「 TOEIC 900点 」 やら 「 ネイティブ一歩手前 」 やら、

のけぞりたくなるほど、 見当違いの見所がいかにも惜しく、 よもやと学識を疑う。

翻訳素材の専門性とフォーマットにもよるが、 昼夜兼行で業務使用している立場

から思うに、 ざっくり均しても 「 精度9割 」 は的外れで、 夢のまた夢。

–

–

翻訳とは

–

「 一語一句を置き換えていくと翻訳文が完成する 」

のであれば非常に楽なわけですが、

翻訳という作業はそれほど単純ではありません。翻訳で大切なことは、

① 原文の意味を正しく伝えること

② 翻訳文を、 日本語 ( フランス語 ) として正しいものに仕上げること

の2点です。この2点を達成するために、 様々な 「 工夫 」 をします。

–

( 中略 )

–

以下において、日本語 → フランス語の翻訳における 「 工夫 」

の例を簡単に紹介いたしますが、 「 機械翻訳( 自動翻訳 ) 」

などには絶対に無理な作業だと、 お感じになることでしょう。

–

–

マリアンヌ翻訳 | 翻訳者直営 フランス語翻訳&英語翻訳

https://www.marianne.jp/zabcdetraduction.htm※ 2025年1月1日 アクセス

–

◆ おおよそ同じ言語から派生した同源の 「 インド・ヨーロッパ語族 」 同士は、

文法・構文・語彙に共通点が多く、 機械的に置き換えしやすい のに対し、

→ 【参照】 本稿末尾 で、 英俳優オリヴィア・ハッセー ( 1951-2024 ) の自伝を引用

日英は言語・文化の基盤が異次元であるから、 「 精度9割 」 は無謀に近い。

※ 後述の 「 補説 」 「 訳注 」 参照

–

これまで見てきたように、 完全誤訳( 0点 ) も乱発するため、 平均点は低め。

部分点を与えられない度合いのミスであるゆえ、 総合得点を一気に引き下げる。

強いて和訳の平均点を算定するなら、 「 75点 」 くらいというのが私の感覚。

中央値 ( median ) を算出しても、 「 精度9割 」 からかけ離れているはず。

AIと相性抜群の素材であれば有効だが、 そうでなければ失望するほど使えない。

つぶさに見聞して分かり切った内情だから、 プロ翻訳者なら嫌でも詳しくなる。

※ 2026年時点

◆ ただし、 前準備として、 原文を加工後に機械翻訳する場合、 精度は高くなる。

例えば、 和文をいじり、 主語と目的語などを欠かさず挿入 すれば、「 精度9割 」

の英訳を達成しうると考える。

このように、 原文事前に編集し、 機械翻訳しやすくする準備作業が、

「 プリエディッティング 」( pre-editing ) = 「 前編集 」。

この場合、 その和文はいわば加工品であり、 日本語は総じて不自然になる。

いちいち主語を添えると、 くどくやかましく、 うるさくて嫌になってくる。

それが日本語。

※ 前述、 後述

–

前出の 「 ポストエディット 」 と同じく、 相応の処理時間と労力・知識

を要するため、 素直に 「 自動翻訳 」 とは称しがたい。

誰もが気軽に対処できる手入れでない点は、 もはや言うまでもない。

「 プリエディッティング 」 と 「 ポストエディット 」 の仕事は、

翻訳業界に加わった新たな職域であり、 プロ翻訳者が次々と参入中。

組織所属の私も、 機械翻訳を用いる時は 「 ポストエディット 」 する 。

–

–

より良い表現へ変える「 ポストエディット 」の仕事が増加翻訳サービスの会社から、 AI翻訳にかけた文章を修正し、

そこからより良い表現へ変える 「 ポストエディット( 事後編集 )」

という仕事の依頼が増えているというのだ。

–

過渡期のAIと人間とをつなぐ、 新たな領域ともいえる。

–

「 プロの翻訳業、 精度高いAI翻訳でどう変わる

増えるポストエディット需要 」

https://globe.asahi.com/article/14988524

2023年9月1日付

◆ なぜ、 認識に大差が出るのか。

「 精度9割 」 の典拠は本書に記載されているが、 それだけでは納得がいかない。

ここで改めて考察してみたい。

–

「 訳文はすらすら読める 」 ことが、 著者の最大級のこだわりと感じる。

換言すれば、「 違和感のない翻訳 」。

着眼点は訳文 ( 日本語 ) 中心であり、 原文 ( 英語 ) はそれ未満。

原文を読み込む力量が不足すれば、 こうなるしかないかもしれない。

–

–

生成AIはユーザーの能力を拡張するツールである一方で、

ユーザーの基本的な能力が低い場合、

校正された英文が正確かどうかの判断がそもそも難しく、

その効果は限定的です。

–「 生成AIがあれば、人間による英文校正は必要ないのか? 」

https://www.enago.jp/academy/is_human_editing_unneccesary_with_ai/

2023年11月2日付

–

一方、 多くの実務家は、 原文をもれなく反映した訳文作りに注力する。

原文ありきの翻訳だから、 実務翻訳者は原文を重視し、 常に尊重する。

あえて序列すれば、 訳文のとうとうたる流麗さの優先順位は下がる。

まずは原文に忠実に訳すことに集中し、 訳文の円滑さは二の次となる。

出版翻訳で見かける 「 超訳 」 は、 最初から訳文の滑らかさを狙う手法。

原文尊重から脱却した 「 英意和訳 」 であり、 従来の翻訳からは外れる。

–

翻訳の原則は 「 原文尊重 」 なので、 逸脱を防ぐために照合は必須である。

すらすら読めるものの、 「 嘘まみれ 」 な機械和訳はいくつも上に提示した。

どれも読み心地よく、 洗練された文体は人の手による翻訳と見分けがつかない。

かつてとは見違えるほど垢抜けてもっともらしく、 人と比べ遜色ない出来映え。

それゆえ、 「 誤訳 」 に気づけず スルーして、 ころっとだまされる。

–

◆ 著者は、 原文と訳文の照らし合わせ工程の重要性がよく分かっていない。

おそらく、 翻訳や突合作業の実体験を積んできていないため、 本書など

でおかしな提案をしていても、 一切自覚できないのだろうと推量する。

学問を業とし、 実務経験に疎い学者・研究者によく見られる弱点である。

実用の視点を持ち合わせない理想論は、 実務家の心密かな冷笑を招く。

繰り返すと、 普段は翻訳現場にいない学者・研究者の机上の空理空論。

座学と現場は違う。

プロの翻訳者は、 突き合わせに手を抜くことなく、 先に述べたごとく、

「 文字通り目を皿にして、 必死な気概を発揮 」 し食い違いを検出する。

原文・訳文を入念に対照するのは至極当然で、 専門のチェッカーもいる。

–

行間に潜む趣意を練り込む 「 補説 」 や 「 訳注 」 の役目にも不案内らしい。

原文を補う説明付与なくては、 完成しないことも多いのが翻訳 なのである。

なぜなら、 訳者らが加筆しないと、 分野によっては解釈を誤る蓋然性が高まる。

識者でもない限り、 訳文だけでは、 いかようにも読み取れるケースが山とある。

言語間及び文化間の距離が果てしない場合、 平明に訳せぬ事象がつきまとう。

助太刀をするのが、 原文にない 「 補説 」 や 「 訳注 」 であり、 腕の見せ所。

学者ならば、 「 訳注 」 が書き足された文献は無数お読みになっているはず。

こうした追記は原文に存在しないが、 果たして 「 自動翻訳で処理 」 できるか。

◆ 加えて、 本書では原文の巧拙に正面から向き合っていない。

実社会が稚拙な文章にあふれている事実は、 大人なら分かる。

母語だからといって、 皆が上手に書けるわけではない。

–

まず原文を精査し、 読み解くことから始めなければならない。

翻訳者が幾度となく克服する、 残酷な試練の筆頭格である。

原文をいじるわけにはいかないので、 頭に来ることも多い。

先述した具合に、 原文と訳文は夫唱婦随で、一蓮托生 の運命。

ぶりぶり怒りながら、 原文を解体し、 ひたすらあぶり出す。

–

手書きが解読できず判読を試み、 お手上げになることもある。

あれやこれやと憶測を交える話は、 投書のくだりで上述した。

特段支障がなければ、 ご本人に書き直していただいたりする。

–

翻訳作業よりも、 原文の解析に時間がかかることすらある。

原文のひどさが、 関係者に知られないことも多く悩みどころ。

元の文章が拙いのに、 翻訳者側の技量が疑われるのは悔しい。

文句言っても致し方なく、 血潮がたぎるから日頃は沈黙する。

かっかとする己に、 さっさと進めろと言い聞かせて 前進する。

–

原文の品質に瑕疵がある場合、 機械翻訳はどう対応するのか。

お手並み拝見だわ。

「 精度9割 」 と、 過度に一般化 ( overgeneralize ) する愚

を察していただければと願う。

–

–

◆ かくして、 AIの 「 嘘 」 より、 たち悪いのが、 地位高き 「 先生 」 のつく 「 嘘 」。

ご自身の実生活では、 さほど英語を使っておられないのでは、 と拝察申し上げます。

Hope this book won’t ruin his career.

–

–

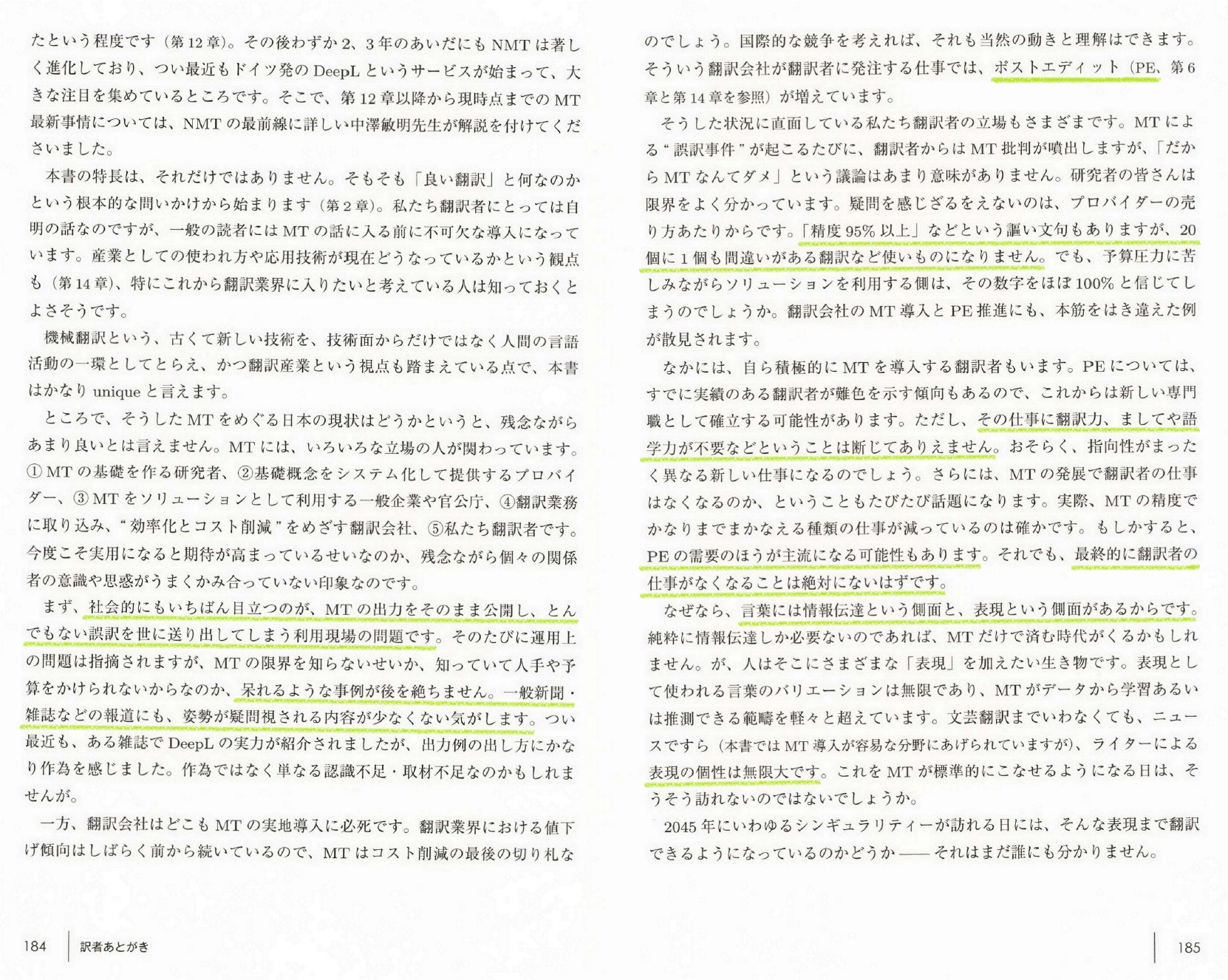

社会的にもいちばん目立つのが、 MTの出力をそのまま公開し、

とんでもない誤訳を世に送り出してしまう利用現場の問題です。( 中略 )

報道にも、姿勢が疑問視される内容が少なくない気がします。

( 中略 )

「 精度 95% 以上 」 などという謳い文句もありますが、

20個に1個も間違いがある翻訳など使いものになりません。( 中略 )

PEの需要のほうが主流になる可能性もあります。 それでも

最終的に翻訳者の仕事がなくなることは絶対にないはずです。なぜなら、 言葉には情報伝達という側面と、表現という側面

があるからです。( 中略 )

表現の個性は無限大です。

–

–

画像の拡大

–

『 機械翻訳 : 歴史・技術・産業 』 pp.184-185.

ティエリー・ポイボー (著)

中澤敏明 (解説) 高橋聡 (訳)

森北出版、 2020年刊

A5判、 192頁※ MT = machine translation = 機械翻訳

※ 傍線は引用者

–

–

◆ 一般的な日本人の場合は、 英語に親しみつつ、 AIを仲間にする

「 二刀流 」 が現実的に望ましいと私は信じる。

–

–

翻訳ソフト・翻訳サイト ( DeepL など )は便利だが、ある程度、自力でこなせると 心丈夫である。

うまく併用するとよい。

AIを味方にする 「 二刀流 」 が望ましいと信じるため、

1990年代から、 電子辞書とパソコンを手放さない生活。我が 「 頭脳のパートナー 」くらいの気持ちで、手なずけている。

分からないことがあれば、これらの相棒がちゃんと教えてくれる。

死ぬまで、 AI と 二人三脚 で生きていこうと、私は目論んでいる。

そのため、 商売道具とAIを連動させる投資 を、多年継続している。

AI化 の一環として、 辞書・書籍を 自炊 し、「 電子化 」 を重ねてきた。

3,000冊以上を既に自炊した。

–( 中略 )–

–翻訳機能 ( DeepL など ) を使ってもよいのだ。

私たち日本人が目指すべきは、 AIを味方にする 「 二刀流 」 の合わせ技。

頭と 機械翻訳 がタッグを組む 「 二刀流 」 で、 なんでもチャレンジすべし。

AI を敵視せず、 かけがえのない仲間にして、 大いに助けてもらおう。

頭脳も AIも 駆使する 「 二刀流 」 はかっこいい。

世界がぐっと広がる手応えが、 自宅に居ながら実感できる時代となった。

【参照】 「 二刀流 」のメリット、 AI vs 通訳、 AI vs 翻訳

–

–

「 自分の世界 」が広がる英語 より

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 生成AIに仕事を奪われる ? 使い倒し、破壊者となった方がお得

https://reskill.nikkei.com/article/DGXZQOLM187SH0Y4A710C2000000/

2024年9月9日付

◆ 利用者側の自由意思( free will ) に基づき、 個人の領域内 に制限して、

AI翻訳・通訳をどんどん試してみることを私も推奨する。

限界に留意して工夫すれば、 個人的用途では実用に足る点には同意する。

AIを活用し、 日本文化を海外発信する産業振興の方向性にも賛成である。

産業興隆と個人の英語学習は分離して考察し、 対策を講じるべきである。

–

–

逆に問題視するのは、 組織など社会的責任を担う者が、 検証不十分

の自動翻訳文をはばかりなく委細構わず一般公開 することである。

また、 英語学習が今後不要になると喧伝している点にも反対する。 ※ 後述

それを推し進めようとしている本書の筆致を本稿で論難している。

◆ 「 英語学習はもういらない 」 と本書表紙に掲出されているが、

峻拒 する激しい憎悪感 はどうよ。

そこまで排除しなくてもよい。

そんなに憎いか、 英語学習が。

極論で、 危ない思想と考える。

「 今後は英語に鐚一文かけない 」 ( p.257. )

–

と吠える学者、 なにをか言わんや。

若者への波及を見越すと大罪。

もっとも、 表紙に 「 あなたの仕事に英語学習はもういらない 」 と銘打ち、

あくまでも社会人 (「 仕事 」) に向けたメッセージと考えられる。

そうであるとしても、 英語力の欠けた「 逃げ切れる世代 」 の狭小で歪んだ

価値観を、 社会人の卵たる未来ある日本の次世代が真に受けたらどうする。

英語を勉強する生き方と機械任せにする生き方。

皆様は、 若い男女にどちらを勧めたいですか。

長期的に差が開く様子を思い描くと震えが走る。

インターネット登場前には思いだにしなかった、 急速な情報化とAIの大衆化に

伴い、 英語学習を放棄する人と諦めずに続ける人とに分裂していくと予見する。

これまでにも見られた現象だが、 これから 「 二極分化 」 が加速すると思う。

受験・就職で必要なのは共通として、 その後の人生の方が長い人間が多数派。

著者みたいに 「 英語学習はもういらない 」 「 鐚一文かけない 」 と断定し、

機械翻訳と検索で得た付け焼き刃の教養で理解したものと思い込む人たち。

–

–

時代が今後どう変わっても、 日本語母語話者の困難な側面はそう変わらない。より学びやすく進化していっても、 言語の本質は変わらず、 相容れないまま。

晩成型の学びであるため、 幸い右肩上がりの上達が期待できる点も変わらない。

素質と力量に合うやり方で正しく続ければ、 老若男女不問でしっかり報われる。

AIの普及で、 英語を自力で使える人と機械頼みになる人の二極分化が加速する。

–AIがやってくれるから心配無用と楽観視し、 潜在的な英語力まで衰えていく。

AIありきで、 インプットもアウトプットもおろそかになり、 能力が低下する。

片や、 語学の奥深さを感知し勉強し続ける人とでは、 次第に著しい差がつく。

–

–

「 日本語と英語の違い 」 より

–

「 勉強した風 」 が幅を利かせる社会は、 手抜かりのない人には好機到来。

「 精通したふりを装っても、 浅知恵と一知半解の徒は露見するもの 」

と既記した通り、 よんどころなく社会人が学び取っていく世の習いである。

–

ことさら若い人は、 鍛錬を怠らずに、 本物の自信を構築していく方が得策。

大先生らの甘い言葉にだまされるな ! AI に依存しすぎず、 頭脳を育め !

↑ 余命いくばくもなく、 逃げ切れる世代が多め

地頭の基礎能力を鍛え続けつつ、 AI を掛け合わせて市場価値を向上させる。

自分の頭を振り絞ってこなかった人は、 非常時にろくすっぽ対応できない。

AIに頼りきりになると、 感覚が鈍って、 自分の口から英語が出にくくなる。

–

【学術論文】 ※ 外部サイト、 英文

- 学生が生成AIに依存しすぎると、考える力や記憶力が衰える

Kosmyna et al., (2025). Your Brain on ChatGPT:

Accumulation of Cognitive Debt when Using an

AI Assistant for Essay Writing Task. ArXiv.

https://arxiv.org/abs/2506.08872

【 PDF 】

https://arxiv.org/pdf/2506.08872

2025年6月10日付

※ PDF 全206頁、 35MB

–

–

現場で第三者に説明しなくてはならない、 緊急時はなおさら。自助自立のコミュニケーションで急場を乗り切り、 我が身を守る。

例えば、 空港の入国審査でいわれない疑いをかけられ、 別室送り

となった時、 審査官らの質疑応答を自力で切り抜け、 解決できるか。根掘り葉掘りといっても、 題目は他ならぬ自分自身の身上調査であり、

基礎的な語学力さえ備えていれば、 ちんぷんかんぷんにはならない。基本的に、 スマホなど通信機器の翻訳機能の使用は禁止される。

※ ただし、 通訳者の支援を求める権利はある ( 原則 )

ご本人が言語化できない場合、 法律家や通訳者を入れても、

暗中模索することになる。

–

–

” I have a question for you. “ より

–

海外で安楽死 ( ※ ) を希望する時、 最終段階では通訳者が認められないと聞く。

英語で最低限の意思疎通ができれば、 いつの時代も心強く、 何歳でも自信になる。

なにしろ、 世界の 95% の人の母語ではないのに、 英語話者は 15億人 もいる。

なにより、 生きることが楽しくなってくる喜びを伴うのが、 英語学習の本来の姿。

–

※ 死の自己決定権、 日本人でも200万円で 「 安楽死 」 できる

【発音】 jùːθənéiʒə

【音節】 eu-tha-na-sia (4音節)

- https://seiwanishida.com/archives/9858

2019年7月11日付

– - https://president.jp/articles/-/24274

2018年1年29日付

– 「 安楽死 」 を考える スイスで最期を迎えた日本人

https://www.youtube.com/watch?v=fgX4v0OruO8

2024年3月17日付 ※ 動画全長 17分10秒

↑ 2024年、 YouTube のコミュニティ ガイドライン違反で削除された

–- 欧州で安楽死を選ぶ人が急増している理由 …

「 人生の終わり方 」 を自分で決める権利は必要か

https://president.jp/articles/-/106204

2025年12月15日付

–

◇ カナダ ブリティッシュコロンビア州

- ” Request for Medical Assistance in Dying “

( 死に向けた医療支援申請書 )

= 医療的臨死介助 ( MAiD ) の申込書 ( PDF )

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/1632fil.pdf

–

※ カナダ尊厳死慈善団体

https://www.dyingwithdignity.ca/

Dying With Dignity Canada( DWDC )

– ” It’s your life. It’s your choice. ”

– ” Protect Canadians’ end-of-life rights. ”

–

日本人が自信を高められる英語教育 を施す値打ちを弊サイトでは書き連ねている。

「 ペラペラ 」 から程遠くとも、 自信がつく英語 はできるようになるのである。

考え方とやり方が大きな課題なんです。 ← 特に「 考え方 」

” conclusive “、 ” no need “、 日本語と英語の違い にて、 長文にしたためた。

–

◆ 著者は機械依存で逃げ切れる世代かもしれないけれども、 今後は以前にも増して、

リアルタイムで外国人に接触する世に否応なしに移り変わっていくと私は推定する。

英語をきちんと勉強し、 AIとコラボする 「 二刀流 」 を若手に勧めます。

「 英語学習はもういらない 」 「 今後は英語に鐚一文かけない 」 どころじゃない。

社会的地位はあるが、 知見は低レベルで、 判断に難ありの斯界の重鎮が多すぎる。

現場知らず世間知らずの頭でっかちな人々が、 日本の英語教育を望み薄にしている。

隅田先生。

ちょっと落ち着いて、 世の時流・潮流、 日本を取り巻く環境を冷静に眺めたら、

いかがでしょう。

◆ 「 トンデモ本 」 と無礼を申した一因は、 英語と共生する真価 に鈍感ゆえ。

語学学習の意義として、 誤訳の判別能力の獲得と 「 異文化理解 」 を挙げる

割に、 「 英語学習はもういらない 」 と全否定する語り口で二律背反に陥る。

英語を学んで得られた最大の恩恵は、 母語の持ち味と偉大さを知れたこと。

英語を学ばなければ、 類まれな日本語の美点は、 私には感じ取れなかった。

英語のおかげで、 日本語の知識が深まり、 母語と向き合えるようになった。

【参照】 “ Vulnerable to – “、 英文法の参考書

外語学習の隠れた利点は、 邪険に扱いがちの日本語を見直す契機が生じること。

高難度と位置づけられる言語を、 好き放題に操れるのは、 なんかすごくない ?

日英は極端に違うため、 感じ入る場面が、 必ずといってもよいほどやってくる。

” integrity ” では、 図と実例をふんだんに示して、 その差異を追究している。

–

◆ 機械翻訳後の確認 ( 既出 「 ポストエディット」 ) で見逃すとひどく困る。

例えば、 危険負担の甲乙を裏腹のままスルーすれば、 痛い目に遭う。

「 なんで、 相手でなく、 こっちが賠償しなけりゃならないんだよ 」

外国人上司に難詰されるはめになる。

プロ翻訳者が、 AI に咎めを負わせるわけにいかないから、 自分の落ち度。

–

◆ 大事な主語や目的語が、それほどまでに省略されているのである。

さらに、 格助詞・係助詞 「 て、に、を、は 」 をはじめとする助詞

を用いて、使い手が、「 語順 」を 概ね自由自在 に決められる特殊性。

このインパクトも際立つ。

殊に、 助詞の「 が 」はとんだ曲者で、 AI には極めて難題となる。

接続助詞「 が 」も、 格助詞「 が 」も、 ともに取り扱いが面倒。

日本語を意味不明にする元凶の代表格で、 書き言葉では慎重を期する。

けれども、 使い勝手がよいためか、 日常的に割かし多用されており、

AI はおろか、 日本人の通訳者・翻訳者でも、 戸惑うことがままある。

こうして、 「 主語・目的語の欠落 」に加えて、「 助詞 」 及び

「 語順 」こそ、 機械翻訳 の不具合を招く主要因。

–

–

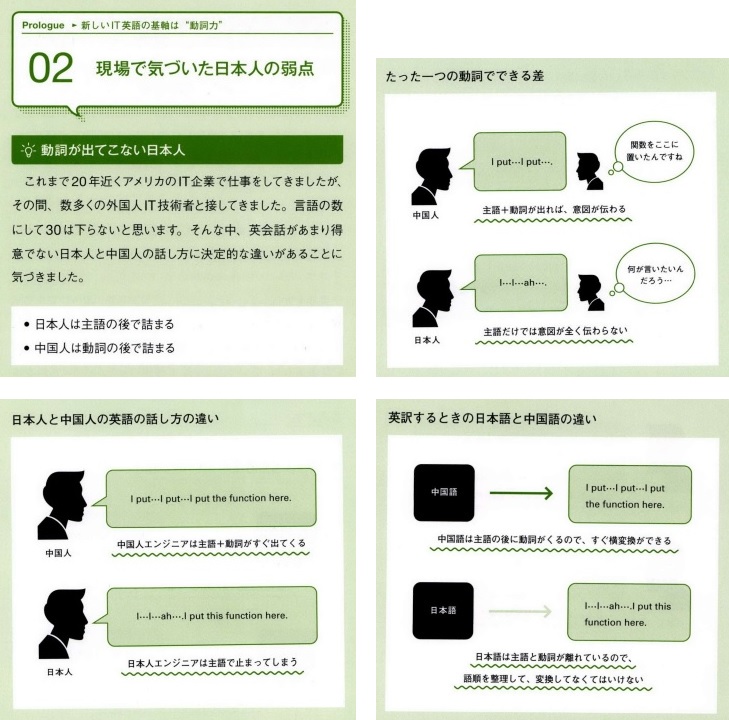

「 動詞 」 が出る前に詰まるから通じない–

日本語は語順が違うから、 機械的に置き換えにくい

→ 語順を入れ替えないと、 動詞までたどり着けない

–

–

『 ITエンジニアが覚えておきたい英語動詞30 』 pp.8-11.板垣 政樹 (著)

秀和システム、 2016年刊

A5判、 248頁【 音声ダウンロード 無料 】

–

日本語の動詞は後半に来るから、 語順を全面的に再構成しないと通じない。

むごい試練で、 頭がしっちゃかめっちゃか、 その場で思考がフリーズする。

母語と英語の語順が似ていれば、 ぱかぱか代入するだけで伝わったりする。

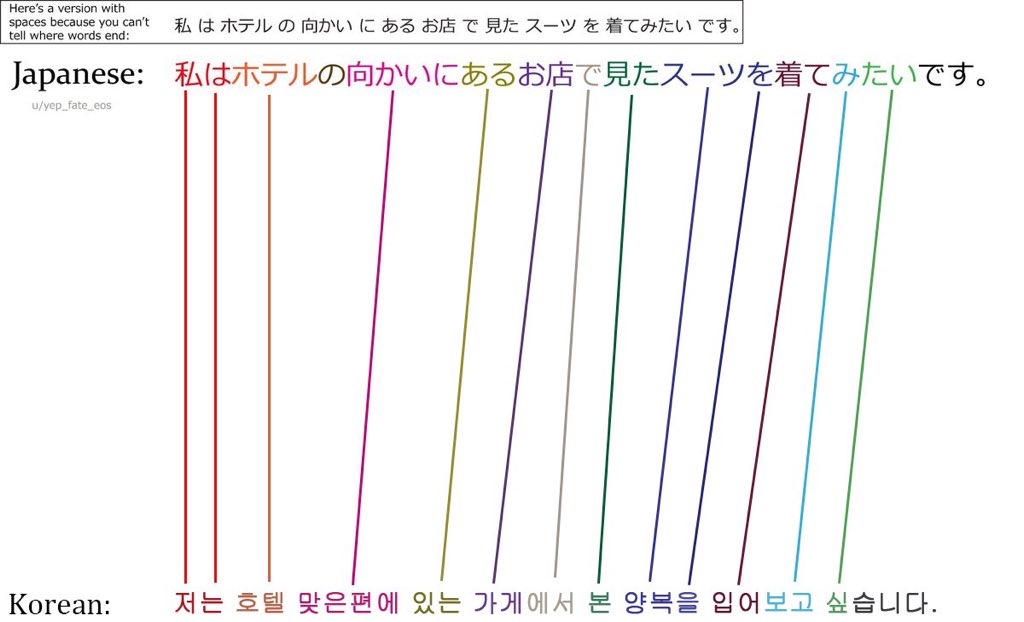

◆ 英語と中国語・日本語・フィンランド語の語順を見比べた図の一例。

英語の動詞 ( to 不定詞 ” want to try ” ) がどこに該当するか目を向ける。

中国語は英語と同じく前半、 ぱかぱかいけそう。

日本語は末尾部に飛ばされ、 頭がこんがらがる。

–

–

–

https://awed-frog.tumblr.com/post/617561392469393408/whoa※ 2024年3月22日 アクセス

–

最終の ” Finnish ” とは 「 フィンランド語 」。

日中同様、 印欧語 ( インド・ヨーロッパ語族 ) ではない。

–

–

そのため単語も文法も全く異なります。

–

–

https://twitter.com/FinEmbTokyo/status/225793076612972544※ 2024年3月22日 アクセス

–

ちなみに、 朝鮮語と日本語の語順は酷似するが、 語族は別。

※ 言語学では 「 Korean = 朝鮮語 」 が正しく、 「 韓国語 」 は便宜上の名称

–

–

–

https://blog-imgs-101.fc2.com/t/e/s/tesuto93/oXzhjas.jpg※ 2024年3月22日 アクセス

◆ 表音・表意文字が混合し、 世界屈指で複雑な敬語は、 芸術的に繊細。

日本語の特色を実感する。

【参照】 表意の苦手な日本語堪能な外国人の原稿は 「 ローマ字表記 」

–

文書の「 丸投げ和訳 」の方が、 成功率は高い感触である。

ライバル視し、 揚げ足取りを目論む気はないとはいえ、 日進月歩で

発展する機械翻訳の特性を浮き彫りにしていこうと私は考えている。

公私不問で活用しながら、 試行錯誤を重ねるのが楽しい。

通常業務が、 ほとんど娯楽化している。

–

◆ 機械翻訳の導入により、 日常業務が大幅に楽になった。

なんといっても、 時間・精神に自ずと余裕が生まれる。

進捗が変わる大変化であり、 大変うれしい誤算である。

AI という情報技術( IT )を使いこなし、 業務運営を改革するつもり。

これって、 もしかして、「 デジタルトランスフォーメーション( DX ) 」

と称すべき、 自主的取り組みなのかしらん。

「 下訳 」 段階であれば、確実に役立つゆえ、 今後も頼りになる助っ人 ” AI “。

他者を煩わせることなく、 一瞬で下訳を用意してくれる超人レベルの働き者。

かけがえのない我が相棒として、 末永く真剣交際させていただければと思う。

相手は無生物。 好き勝手にやらせておくれ。 I love all my ” AI ” buddies.

大手筋の各社と個人契約し、 持てる力を総動員して、 一緒に 翻訳している。

–

◆ 情報管理のセキュリティ上、 漏洩リスク の高い 「 無料版 」 は使わない。

業務使用する私は、 各種有料版 を私費で契約している。

SOC2認証取得済み、 SSO対応などのセキュリティ機能が保証されている。

–

「 有料版 」 の表示例 :

- Your texts are never stored.

- We do not store your data.

- We do not store your information.

- Your information is never stored or misused.

–

多くの翻訳サービスの 「 無料版 」 は、 入力されたデータを自社のAIの

学習材料として収集しており、 無料で利用する前提として規約で規定する。

投入文章の 「 二次使用 」「 二次利用 」 として、 当然視されている。

無料版の ChatGPT の注意書きは、 下記の通り。

–

–

Chats may be reviewed and used to train our models.

–

※ 2025年7月9日 アクセス

–

無償サービスと引き換えに、 利用者の提供情報が都合よく流用されている。

入力内容が思わず知らず外部に送信されているのに、 コントロール権はない。

Google の Gmail の 「 無料版 」 も、 テキスト情報を収集し、 各人に

最適な広告を自動表示する人工知能の研究開発のために使用されている。

同社の Googleフォト は写真、 YouTube は動画の機械学習に使われる。

利用規約に記された提供条件であるから、 機密文書の転用も論なくありうる。

AIの強化・学習過程で、 想定外の機密漏洩が起きる可能性は否定できない。

取り込まれた情報が、 なんの脈略もなく別の訳文にいきなり表出するのが、

AI特有の 「 染み出す ・ 染み出し 」 「 湧き出す ・ 湧き出し 」。

※ 後掲

過去の入力データが他所で突然出現するため、 情報セキュリティが脅かされる。

先ほど触れた 「 ハルシネーション ( hallucination ) 」 の一種である。

前言を繰り返すと、 「 どうしてこうなったのかは不詳。 不気味で怖い。」

こういう危険性を覚悟せず喜んで使っているとすれば、 相当に無防備である。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- ChatGPT に絶対に共有してはいけない5つの情報を、専門家が警告。

すでにしてしまった場合の対処法も紹介

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_693fbd8ee4b0775c5077e079

2026年1月7日付 ※ 英文原文 2025年12月12日付

–

–

無料翻訳ツールは、 一部を除き、 ユーザーの翻訳課題の解決と引き換えに、

入力された 「 情報 」 を収集していく仕組みです。対して有料翻訳ツールは、 情報を収集しない代わりにサービス利用料金を得る

ビジネスモデルです。多くの無料翻訳ツールでは、「 利用者が入力したデータを機械学習の際に使用

する 」 などと利用規約に明記されており、 機密情報が外部に流出するリスクが

問題視されています。例えば、 Google翻訳を無料で提供しているGoogleの利用規約には、

以下のように明記されています。

–

Google ではサービスの向上を目的として、新しい技術や機能の開発に常に取り組んで

います。たとえば、人工知能や機械学習を利用して同時通訳を可能にしたり、スパムや

マルウェアの検出機能およびブロック機能を向上させたりしています。Google では

さらなる改善を目指して、さまざまな機能の追加や削除、サービスの制約の増減、

新しいサービスの提供や古いサービスの終了などを適宜行っております。

–

引用元:https://policies.google.com/terms–

上記の規約は、「 投入された文章が二次利用可能となる 」 という解釈を含んで

いると言えます。

–

( 中略 )

–

入力データの二次利用を行っている無料翻訳ツールの場合、

自分が入力した内容が、誰かの翻訳結果として出てきてしまう

可能性がゼロではないのです。< 湧き出しの例 >

–

–

企業が無料翻訳ツールを利用するリスクを解説!

安全に利用するための方法とは?

https://miraitranslate.com/blog/20240624_01/

2024年6月18日付※ 改行は引用者

–

【参照】 自習教材を自作するために使っている道具 ( 写真入り )

→ クラウド型の有料校正ツールを含む。

◆ 蓄積してきたスキルを落とさぬよう、 ちゃんと自力でも仕上げるのが肝心。

自分の頭を精一杯使い続けないと、 語学・翻訳の高止まりの技量維持は無理筋。

語学も翻訳も、 日々使ってなんぼで、 一度学んだら終わりではなく深奥幽玄。

手持ちのリソースを全力投入して、 出来上がった作品それぞれの長所を抽出し、

巧みに盛り込んで再構成した折衷作を、 最終的な成果物として提出したりする。

我が上司は、 私が有能な私設助手の大軍を擁することを、 未だ知らない。–

所属組織が正式に管理していない IT は、 通称 「 シャドーIT 」。

” shadow IT ” の和訳で、 IT資産の可視性が低減して脅威となる。

そして、 新たな脅威が 「 シャドーAI 」 で、 生成AIの無許可利用で、

組織の知財や個人情報が外部AIの学習材料となり、 流出する危険を伴う。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- Centralized services as a hedge against shadow IT’s escalation

https://www.techtarget.com/searcherp/tip/Centralized-services-as-a-hedge-against-shadow-ITs-escalation

2023年1月25日付 ※ 和文版 2023年8月10日付

– - デジタルトランスフォーメーションとは ITで企業変革

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC181PX0Y1A410C2000000/

2021年4月19日付

◆ AI に対し、 敵視なんぞありえないのが、 私のスタンス。

それどころか、「 頭脳のパートナー 」として、仲良く二人三脚しようと、

商売道具とAIを連動させる投資 を、 1990年代から継続している。

AI化 の一環として、 3,000冊以上の書籍・辞書を、自炊( 電子化 )済み。

私たち日本人が目指したい英語学習法は、 AIを味方にする「 二刀流 」。

※ 前述

◆ 英語でも主語なしの用法は少なくない。

ー

【参照】 ” Hope this helps. ”

それでも、 状況からあらかた判断できる。

基本的に主語はついて回る。

目的語にも言えること。

–

■ 主語・目的語を省ける言語は、世界的にも珍しい。

■ 日本語の持ち味のひとつ。

■ 日本語のすごさ、ユニークさを誇りに思ってよい。

–

とにかく、 歴史から成り立ちから共通点がなく、

日英は大きく乖離していると考えるのが正しい。

だからこそ、 英語の形容詞を日本語の形容詞に

訳そうとすると、 へんてこりんな和訳になって

しまうことが多々ある。

すなわち、 なんだか分からない日本語。

これを避けるため、 誰にでも理解しやすい動詞

を用いて、 すっと通じるようにする。

※ 通訳現場で私が心掛けている対処法は、 ” perceive ” でご紹介

–

◇ 概して、 形容詞より動詞の方が理解しやすい。

幼児の言語習得プロセスでも、動詞が先。

形容詞が欠けても、 どうにか意思疎通はできるが、

動詞は必須

–

多くの言語に共通する原則である。

–

英語の形容詞を、分かりやすい動詞で和訳した結果、

混乱をきたしてしまった。

私はこう考えている。

ー

◆ 「 動詞まがいの形容詞 」 と前記した ( 緑字 )。

ー

このように考えるのは、 日本人側の身勝手な解釈。

英語の形容詞は、 形容詞の役割 「 状態を表す 」 を維持する。

実は 「 動詞まがい 」 でない のだ。

ー

先のリストに挙げた形容詞も例外ではない。

–

日本語と英語が違いすぎるので、

便宜上、 分かりやすくするため、

英語の形容詞を「 動詞 」で和訳。

–

日英の ギャップを埋める には、大切な作業。

–

上記を踏まえた上で、 次の基本を押さえるとよい。

–

■ 動詞 → 行為

■ 形容詞 → 状態

–

区別の基本は、たったこれだけ。

不朽不滅の大原則。

日本人学習者が当惑する原因は、

–

英語の形容詞を 自然な日本語に訳すため、

日本語の 動詞に転換 せざるえないから。

◇ 「 形容詞丸出し 」 な和訳との比較は、” aware ” 参照

–

まとめると、

日英は違いすぎる

そのまま訳しても、ろくに通じないことも

したがって、和訳時は「 品詞の転換 」

を頻繁に要する

■ 意識している 「 状態 」 → 形容詞

■ 意識する 「 行為 」 → 動詞

–

【例】

- 気づいている状態 ( 形容詞 )

→ 気づいている行為 ( 動詞 )

– - 形容詞の英語 「 気づいている状態 」 ” aware ”

→ 動詞で和訳「 気づいている 」

–

結果的に、 英語学習上の混乱 を招いた

–

日本語オンリーならば、 気にならない悩みである。

–

【参照】 意味さえつかめれば、 満足するのが大勢

–

【 ご注意 】

英語の形容詞には、 動詞( 主に ” be動詞 ” )が添えられる。(※)

つまり、 英文にはしっかり動詞( 主に ” be動詞 ” )が入って

いるので、 動詞として和訳しても、 実は問題はない。

実際のところ、「 形容詞の動詞転換 」 というのは言い過ぎ。

けれども、 大胆な表現をしない限り、 混乱の続く傾向が

見受けられるため、「 形容詞の動詞転換 」 とご説明した。

–

※ 例外が、「 間投詞 」 ( interjection ) と

「 感嘆詞 」 ( exclamation )。

どちらも、 感動や応答を表す語で、単独で文となりうる呼掛け言葉。

( ” aware ” 参照 )

––

【参考】 ※ 外部サイト

- AI翻訳が人間超え、言葉の壁崩壊へ

https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/mag/ne/18/00046/00001/

2019年8月19日付

– - 機械翻訳によって、異文化の問題は前景化するのか

それとも後景化するのか:一般学術目的の英語ライティング

授業からの考察 ( 柳瀬陽介 京都大学 )

https://yanase-yosuke.blogspot.com/2021/11/blog-post.html

2021年11月27日

– - 世界の詐欺メール、 日本標的が8割超

生成AIが自然な日本語を作り 「 言葉の壁 」 突破

https://www.sankei.com/article/20250619-R7RBZFHFF5NWNLVSMUVVCGGNGI/

2025年6月19日付

–

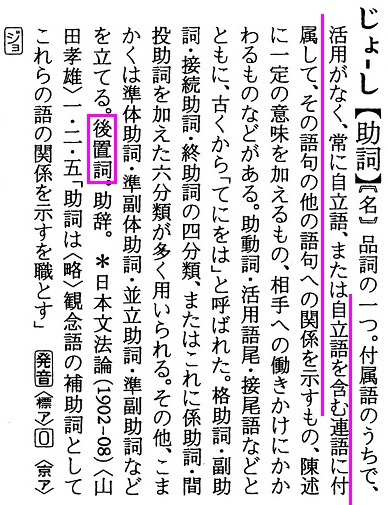

◆ 表題 ” vocal about – ” に話を戻す。

” vocal ” には、 形容詞と名詞がある。

語源は、 ラテン語 「 声 」( vōx )。

基本的意味は、すべて「 声 」がらみ。

声帯は、 ” vocal cord ”。

カタカナからも、イメージは容易である。

–

–

ボーカル 【 vocal 】

- 声楽。 歌唱。

( 大辞林 第四版 )

–- 1. 歌うこと。 声楽。 歌唱。

2. グループ演奏の中で歌を担当する人。

( 明鏡国語辞典 第三版 )–

–

- 1. 声楽。

2. バンドの中で、歌唱を担当する人。 ボーカリスト。

( 三省堂国語辞典 第八版 )

–

– 形容詞 「 声の」「 口頭の 」「 よくしゃべる 」

– 名詞 「 声楽 」「 有声語 」「 ボーカル 」

名詞は可算のみ。

複数形 ” vocals ” が通例の 「 複数名詞 」

( plural ) と表示する英英辞典もある。

–

–

vocalcountable usually plural

the part of a piece of music that is sung

rather than played on an instrument.

( ロングマン、LDOCE6 )【発音】 vóukəl

【音節】 vo-cal (2音節)

–

◆ ボーカル1名でも、” vocals ” と複数形になる。

次の3文が「 複数名詞 」の用例。

- ” The band ‘ZARD’ was formed in 1991,

with Izumi Sakai on vocals.”

( バンド「 ZARD 」は、坂井泉水をボーカル

にして、1991年に結成された。)

– - ” The song features Izumi Sakai on vocals.”

( この歌のボーカルは、坂井泉水である。)

– - ” She wrote the songs and sang the vocals.”

( 彼女は歌詞を書き、ボーカルとして歌った。)

カタカナ 「 ボーカル 」 は名詞。

英語 ” vocal ” の用途は、 形容詞が中心。

- ” The actor playing Jess captured Olivia’s

vocal mannerisms perfectly. ”

( ジェスを演じた俳優は、オリヴィアの声の癖を完璧に捉えた。)

表題も形容詞。

「 声 」がらみだが、 他とは毛色の変わった使い道である。

ニュースなどで、 ひときわ目立つため、 本稿で取り上げている。

–

–

vocaladjective

- expressing strong opinions publicly,

especially about things that you disagree.

( ロングマン、LDOCE6 )

–- telling people your opinions or protesting

about something loudly and with confidence.

( オックスフォード、OALD9 )

–- often expressing opinions and complaints in speech.

( ケンブリッジ、CALD4 )

–

※ 下線・青字は引用者–

–

【発音】 vóukəl

【音節】 vo-cal (2音節)

–

3大学習英英辞典 ( EFL辞典 ) の語釈の共通項は、

青字 ” opinions “。

【発音】 əpínjən

【音節】 o-pin-ion (3音節)

3本の下線が、鼻っ柱の強さを示唆する。

これに、関連の前置詞 ” about “( ~ について )

を加えた表現が、表題 ” vocal about “。

「 ~ についてよくしゃべる 」 感じ。

ー

代わりに、範囲の前置詞 ” in “( ~ について )

を使うこともあるが、” about ” が圧倒的。

ー

◆ この ” vocal ” は形容詞なので、 ” be動詞 “

に続くのが最多パターン。

では、 なぜ 「 形容詞なので、” be動詞 ” に続く 」 のか。

その理由には、 再び日英の形容詞の違いが関わる。

基本かつ重要なので、 もう一度 ” aware ” から引用。

–

日本語の形容詞は 「 用言 」 の一つで、

単独で述語 になることができる。

- 私は 悲しい。

- 彼女は きれい。

- それは 楽しかった。

–

太字は形容詞 ( adjective )。

「 は 」 と 「 が 」は、 助詞 ( postpositional particle )。

名詞・代名詞の後ろに置き、 他の語との文法的関係を示す語。

前置詞 ( preposition ) の反対の 後置詞( こうちし )。

それが、 日本語の助詞。 ※ 後述

–

◇ 『 日国 』 の語釈全文を後掲

–

一方、 英語の形容詞は 「 be動詞 」 などの

助けを借りないと、 述語になれない。

日本語の形容詞に比べて、

力が弱いから。

–

- I am sad.

- She is beautiful.

- It was fun.

–

黒の下線部が ” be動詞 “。

※ 「 be動詞 」 = be、am、was、been、will be、is、were、are

要するに、英語の形容詞は、

弱すぎて、述語として自立不能。

–

–

英語の形容詞 → 動詞が必須

–

先述の文例を比べると、

–

< 日本語の形容詞 > 単独で述語 〇

強くて独立している ので、「 形容詞 」のみでOK。

動詞がなくても、「 述語 」として、 立派に自立。

〇 私は 悲しい。

〇 彼女は きれい。

〇 それは 楽しかった。

動詞がなくてもよい

–

–

< 英語の形容詞 > 単独で述語 ×

弱くて依存している ので、「 動詞 」 は 不可欠。

よって、以下は完全に間違い。

× I sad.

× She beautiful.

× It fun.

動詞なくして成り立たない

–

▲▲ 再掲終わり ▲▲

–

–

◆ “ vocal ” の場合、 次のいずれかと 組む のが通例。 ※ 後述

動詞に 「 助けを借りる 」 ためである

→ 英語の形容詞は、 ひ弱で 「 自立 」 できず

対して、 日本語の形容詞は、 力強く 「 自立 」 できる。

日本語 「 まずいです 」 は、

形容詞 「 まずい 」 + 助動詞 「 です 」。

形容詞 「 まずい 」 だけでも、 述語になれる点が英語と違う。

「 述語 」 の英訳は、 ” predicative ” または ” predicate “。

略して ” pred.”。

–

-

be動詞

-

自動詞 ” become ” ( ~ になる )

-

自動詞 ” get ” ( ~ になる )

–↑ 動詞がないと、 述語になれない。

–それが英語の形容詞。

–

大概この3つに収まるから、シンプル。

シンプルでないのは、和訳。

定訳がないに等しいので、 文脈の実意を汲んで訳す。

「 ~ の状態 」 という形容詞のまま和訳すると、 不自然に

なりがちなため、 動詞として訳す傾向があることは、 既述の通り。

–

- ” He became increasingly vocal about

employees’ rights.”

( 彼は従業員の権利について、ますます主張

するようになった。)

– - ” My boss has been very vocal about

the company’s policy.”

( 私の上司は、会社の方針について、積極的に話していた。)

– - ” She is a vocal champion for the advancement of women.”

( 彼女は女性の地位向上を声高に唱えている。)

– - ” He was a vocal supporter of the X administration.”

( 彼はX政権を声高に支持していた。)

– - ” She is the first to get vocal about that.”

( 彼女こそ、このことについて明言した最初の人である。)

– - ” He was very vocal in his support of me.”

( 彼はかなりはっきりと私を支持してくれた。)

– - ” She has been vocal about growing up poor.”

( 貧困の中で育ったことを彼女は公言してきた。)

– - ” Disgruntled clients were very vocal

about their dissatisfaction.”

( 不満を抱いた顧客たちは、自分たちの不平を

たくさん口にしていた。)

–

◆ 日本語の特徴の1つは、非言語のコミュニケーションにある。

以下、 ” I have a question for you. ” より再掲。

–

日本語の特徴の1つは、

非言語のコミュニケーションが多い

–

調和や協調を重視する密接な人間関係に基いて

発達したため、 相手側の状況判断と相まって、

言葉に表さなくても 会話が成立してしまう。

人口密度が高く、体験を共有している濃い関係。

言葉以外の「 場の雰囲気 」「 あうんの呼吸 」

を自ら察知して、すんなり理解できる。

–

あいまいな表現がやたらと多く、他の言語では

通常不可欠な 主語を略しても、難なく通じたりする。

日本語の持ち味である。

–

◇ 英語は 個人主義的な文化から生まれた言語 で、

個性重視の主体性 がある。

とかく、自我が強い。

人口密度が低めで、事前に共有している情報が少ない。

同質的でないため、言語化しないとお互い分かり合えない。

–

日本語が 相手側の状況判断にかなり依存する言語 に対し、

英語は 伝達情報を言語にはっきり表す 姿勢を基本とする。

同質社会でなく、共有体験が少ないため、日本人のように

「 場の雰囲気 」 「 あうんの呼吸 」 に委ねるのは困難。

ゆえに、 きちんと言葉で示さなければ通じない。

日本語は「 寡黙の表現 」で、 表白抜きでも含蓄に富むのに対し、

英語は「 饒舌の表現 」と呼ばれたりする。

言語化しない内容は 「 存在しない 」 ようなもの

↑↑↑↑↑↑↑↑ これぞ、 英語の大原則 ↑↑↑↑↑↑↑↑

–

【参考】 ※ 外部サイト

■ 高コンテクスト文化と低コンテクスト文化

–↑ 文化人類学者 E.T.ホール の賛否両論ある学説 ↓

■ High-context and low-context cultures (英文)

–

◇ このような 文化・言語の違い があるため、

非言語コミュニケーションを基盤とする日本語に

訳出すると、くどくどしくなったり、皮肉を帯びる

英語が多発 する。

【参考】 ※ 外部サイト、 英文

“Aimai: A Dynamic Intertwined in Japanese Culture and Language”

英語ネイティブの日本語学習者による 「 あいまいさ 」 の考察。

学者による論文より読みやすく、 的を射た指摘の数々がすばらしい。

主語なしで通じる不思議についても言及する。

ー

–

Japanese is an implicit language while

English is an explicit language.Since often times a clear definition of the

subject is not known, translating from

implicit to explicit requires the ability to

infer meaning and insert the appropriate

words/phrase into the explicit.” Aimai: A Dynamic Intertwined in Japanese Culture and Language ”

by Kyle Von Lanken2015年1月30日付

※ ハイライト・色字は引用者

–

中級学習者 の実力があれば、 一読して把握できるだろう。

–

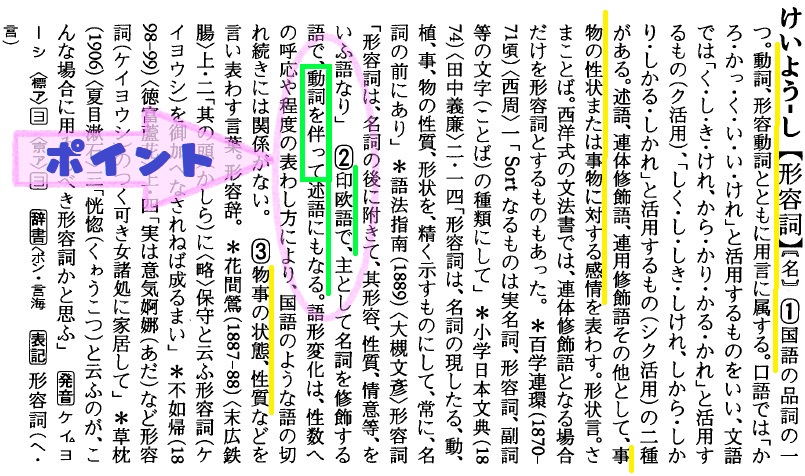

「 助詞 」 全文は、 以下の通り。

–

–

『 日本国語大辞典 第二版 』 第7巻、 p.357.

小学館( 2001年刊 )※ 傍線は引用者

–

おまけに、「 形容詞 」 全文。

–

–

『 日本国語大辞典 第二版 』 第4巻、 p.1287.

小学館( 2001年刊 )※ 傍線は引用者

–

緑の傍線が、 既記の

–

< 英語の形容詞は「 be動詞 」などの 助けを借りないと、述語になれない >

–

に該当する。

–

◆ 英語も「 印欧語 」。

インド・ヨーロッパ語族( the Indo‐European languages )とも言う。

–

–

インド・ヨーロッパ語族系統図

–

画像の拡大

–

【出典】 小学館 日本大百科全書 ( ニッポニカ ) より

–

–

「 印欧語 」 と 「 形容動詞 」 は、 ” conclusive ” で取り上げている。

–

◆ 日本語の文の種類は、3種類に大きく分けられる。

1. 名詞文

2. 形容詞文

3. 動詞文

–

1. 「 名詞文 」 → 述語に名詞が使われる

1-1 私は学生です。

1-2 父は今ニューヨークです。

2. 「 形容詞文 」 → 述語に形容詞または形容動詞が使われる

2-1 富士山は美しい。(形容詞)

2-2 京都は有名である。(形容動詞)

3. 「 動詞文 」 → 述語に動詞が使われる

3-1 彼はそこに行きました。

3-2 私は昼食を食べました。

–

上記を英訳してみる。

青字は動詞 ( 下線部は 「 be動詞 」 )。

1-1 I am a student.

1-2 My father is in New York now.

2-1 Mt. Fuji is beautiful.

2-2 Kyoto is famous.

3-1 He went there.

3-2 I ate lunch.

–

動詞が「 3. 動詞文 」に用いられることは言うまでもない。

ところが、

「 1. 名詞文 」 と 「 2. 形容詞文 」 にも

動詞 ( be動詞 ) が使われている。

–

日本語の「 1. 名詞文 」「 2. 形容詞文 」には動詞はないのが普通なのに、

–

英語になると、必ず 動詞 が出てくる。

「 名詞文 」 「 形容詞文 」 「 動詞文 」

の すべて に、 英語では 動詞 が使われる。

–

日本語と英語の大きな違いである。

–

【参照】 日本語と英語の違い ( 図入り )

–

–

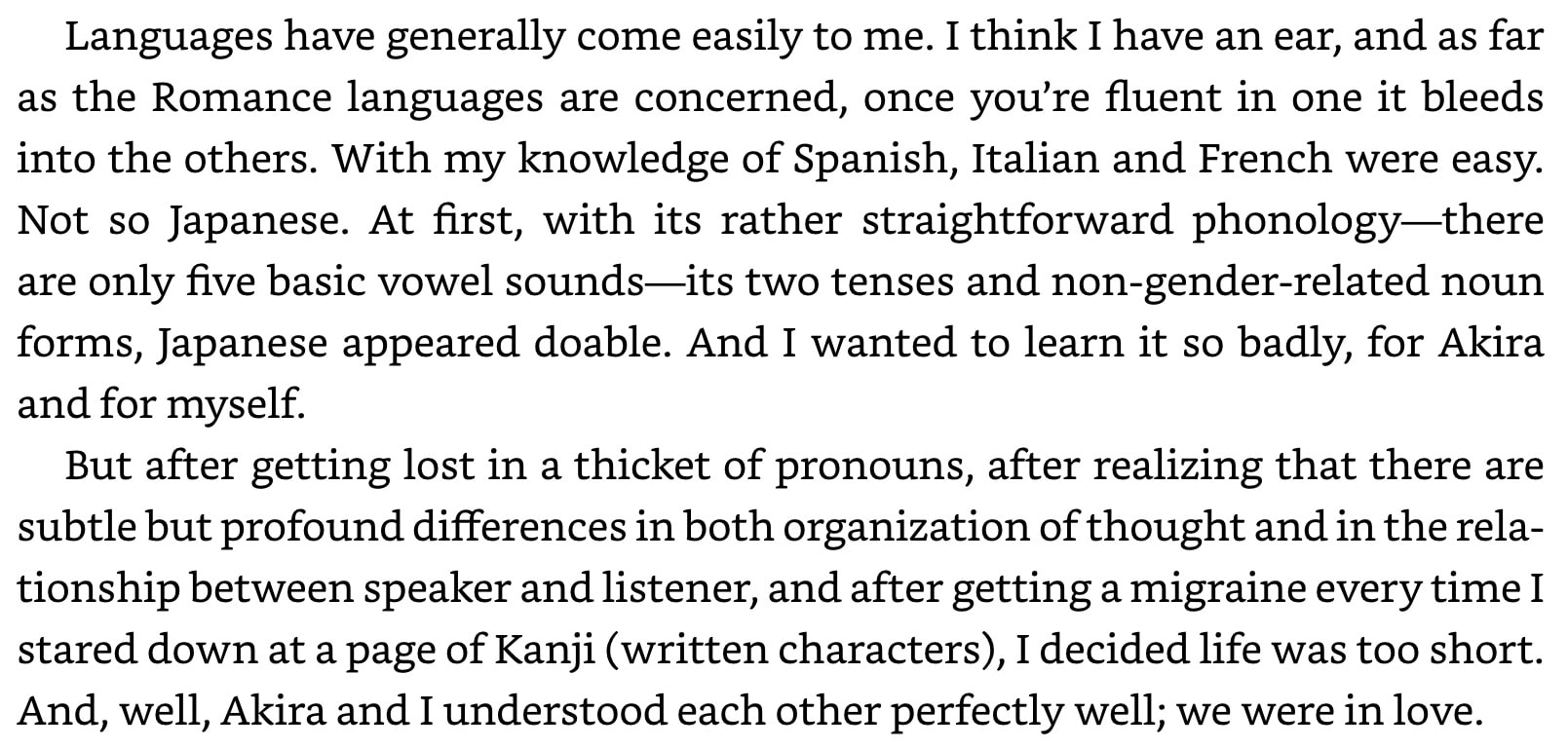

◆ 以下、 ” No need. (1) ” より再掲。

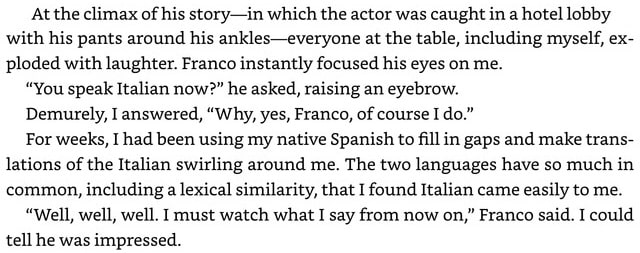

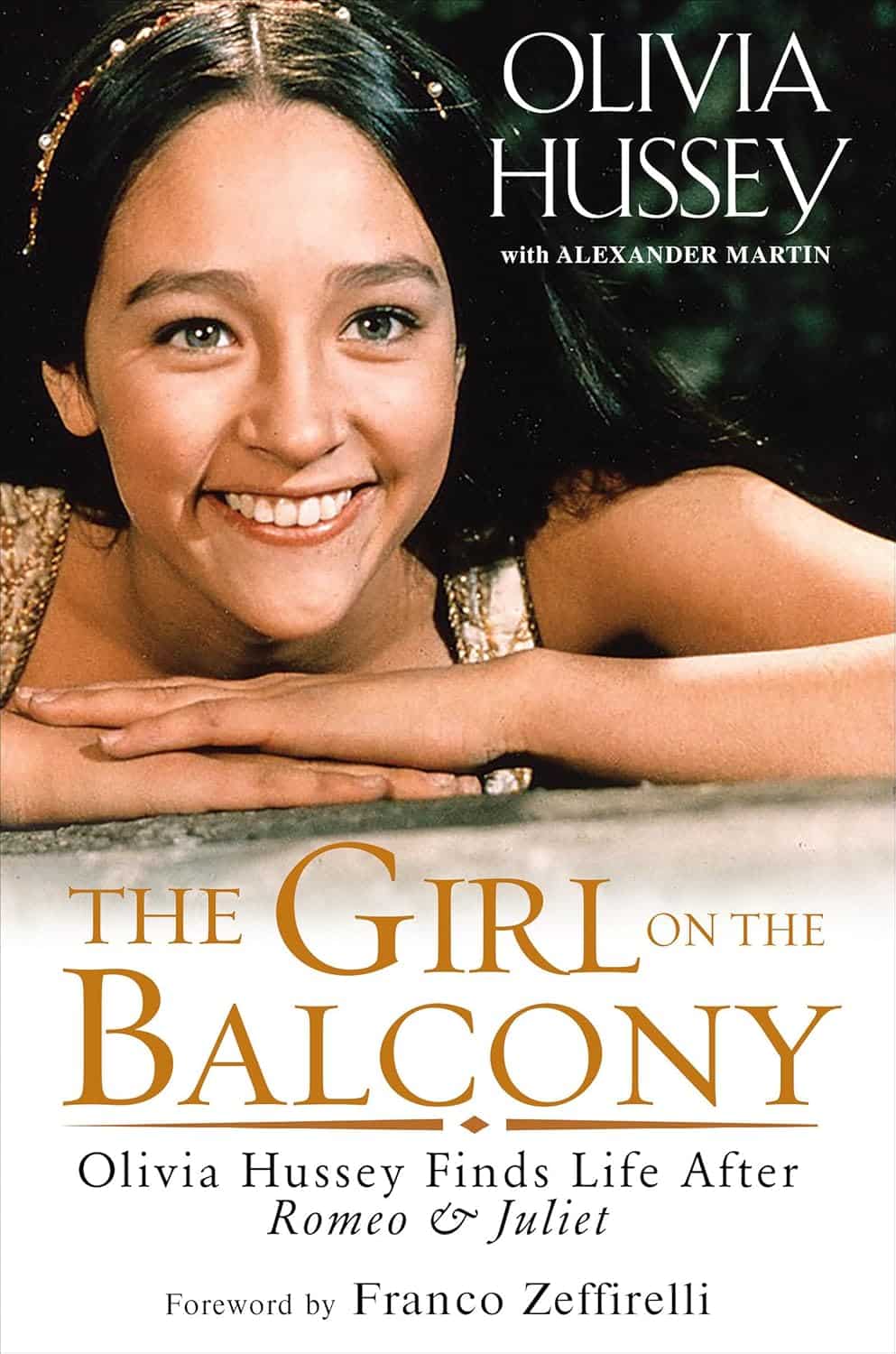

語学の才を自認し、 英・西・伊・仏に秀でたオリヴィアでも日本語はお手上げだった。

” Meanwhile, I was struggling with my Japanese. ” と自伝で告白する。

彼女の母語はスペイン語だが、 多言語で多年働いてきたためか見識が高く、 日本語と

印欧語( インド・ヨーロッパ語族 ) の違いを見抜き、 核心に踏み込み考察している。

–

–

Languages have generally come easily to me.

私の場合、 言語は割かし簡単に習得できました。

( 中略 )

I wanted to learn it so badly, for Akira and for myself.

アキラと自分のために、 どうしても日本語を身につけたかったのです。

( 中略 )

[A]fter getting migraine every time I stared down at

a page of Kanji, I decided life was too short.漢字のページを見つめるたびに偏頭痛がするので、

人生は短すぎると判断しました。( 中略 )

Akira and I understood each other perfectly well;

we were in love.アキラと私はお互いを完璧に理解していました。

私たちは愛し合っていたからです。

–

–

–

” The Girl on the Balcony

Olivia Hussey Finds Life after Romeo and Juliet ”

Long-Distance Love 遠距離恋愛

–

得意な ” Romance languages ” ( ロマンス語 ) をずらずらと列挙している。

–

–

自分では耳が良い方だと思っています。

ロマンス語に関しては、1つの言語を流暢に話せるようになると、

他のロマンス語にも応用でき、自然に馴染んでいきます。

母語のスペイン語のおかげで、イタリア語とフランス語は簡単でした。( 原文は前出 )

–

時間をかけて勉強しない限り、 行き着かない見解と行き詰まり。

–

–

でも日本語は違いました。

音韻が比較的単純で、 基本母音がわずか5つのみ、

時制も2種類しかなく、 名詞には性別がないため、

当初は習得が簡単だと思いました。

–

しかし、 代名詞の羅列に迷い込んだ後、

思考の構成や話し手と聞き手の関係において、

微妙で奥深い違いがあることに気づきました。( 原文は前出 )

–

聞きかじった知識では、 このような具体性のある相違点は書き出せないと考える。

実際に日本語教材を入手し、 机に向かい、 頭を振り絞って努力されたのだと思う。

日本語に立ち向かった意欲的な挑戦と撤退せざるを得なかった無念が感じ取れよう。

アキラ愛には圧倒されるが、 オリヴィアの語学力も本物であることを推察できる。

( 中略 )

印欧語はお手の物で、 イタリア人の ゼッフィレッリ監督 を感心させている。

–

–

” You speak Italian now ? ” he asked, raising an eyebrow.

「 イタリア語を話せるようになったのか? 」

と監督は片眉を上げて尋ねました。

–Demurely, I answered, ” Why, yes, Franco, of course I do.”

私は控えめに答えました。 「 ええ、フランコさん、もちろん話せますよ。」

( 中略 )

For weeks, I have been using my native Spanish to fill in

gaps and make translation of the Italian swirling around me.数週間もの間、 母語のスペイン語を使って穴を埋め、

周囲を飛び交うイタリア語を訳して理解してきました。

–The two languages have so much in common, including

lexical similarity, that I found Italian came easily to me.両言語は語彙の類似性を含め、 共通点が非常に多く、

イタリア語は私にとって簡単に感じられたのです。–

–

” The Girl on the Balcony

Olivia Hussey Finds Life after Romeo and Juliet ”

Late Nights 夜遅くに

–

オリヴィアの母方の叔父は、 フォークランド紛争 ( 1982年 )中に通訳を務めた

アルゼンチン海軍の バリー・メルボルン・ハッセー ( 1931-2004 )中将である。

※ 紛争時は ” Captain “( 大佐 )、 最終階級は ” Vice Admiral “( 中将 )

–

–

幼い頃の記憶の中で、 私が最も大切にしているのは、

バンジーとリニーと過ごした平日のひとときです。

–

多動な姪っ子の 「 バンジーおじさん 」 でいる時を除けば、

叔父はアルゼンチン海軍のバリー・メルボルン・ハッセー大佐でした。

生涯を海軍一筋に捧げた、 献身的な軍人だったのです。

–

–

–

” The Girl on the Balcony

Olivia Hussey Finds Life after Romeo and Juliet ”

A Rough Start 厳しい幼少期Audible CD Kindle ハードカバー ペーパーバック

オリヴィア・ハッセー ( 1951-2024 )

–

ブエノスアイレス生まれのオリヴィアは、 幼少期にかわいがってもらったと本書に

書くが、 言語環境と努力だけでなく語学堪能の遺伝子を受け継いだ可能性がある。

- ” Olivia Hussey’s multicultural upbringing shaped her.”

( オリヴィアは異文化に囲まれて育ち、人格が形成された。)

– - ” Olivia may have genetically inherited a gift for languages.”

( オリヴィアは語学の才を遺伝的に受け継いだ可能性がある。)

–

◆ 1967年10月25日付の視聴回数 600万回 以上を誇る有名なインタビューがこちら。

翌1968年の英・伊合作映画 『 ロミオとジュリエット 』 で世界的名声を得る前である。

–

–

15歳と言ってるが実は16歳で、タバコをくゆらせ、カクテルをすする若い美貌がまぶしい。

それから49年後、2016年12月6日のご両人がこちらで、同じく 英国映画協会 (BFI) 主催。

–

–

オリヴィアの名誉のために付け加えると、 動画中の喫煙や飲酒、そして髪型は、

ジュリエットの清純なイメージを厳守するよう命じられたことへの反発心から、

わざとやってみせたパフォーマンスだったという。

” I did it because I was a rebel.” とその頃の生意気な動機を明かしている。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

▲ 字幕: 正しくは 「 1967年 」 と 「 2016年 」

–

前掲の1967年の撮影現場に立ち会ったパラマウント社の幹部が、 すぱすぱタバコ

を吸う彼女に驚き、 息をのんだ表情や声をオリヴィアが真似てみせると、 会場は

どっと笑いに包まれた。

–

( 以下略 )

詳細は、 ” No need. (1) ” をご覧ください ( 写真・動画多数 )。

※ 原書 ( 2018年刊 )の邦訳版は未発売、 和文はすべて拙訳

” The Girl on the Balcony

Olivia Hussey Finds Life After Romeo & Juliet ”

KENSINGTON PUBLISHING CORP. (2018).

長男 Alexander Martin ( 1973- ) との共著

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

母オリヴィアと一緒に日本のメディアに登場

していた、 あの金髪の 「 アレックス坊や 」

Audible CD Kindle ハードカバー ペーパーバック

▲ 序文は監督 フランコ・ゼッフィレッリ ( 1923-2019 )

https://www.fondazionefrancozeffirelli.com

→ この巨匠の自伝 ( 1986年刊 ) も傑作 ( 邦訳あり )

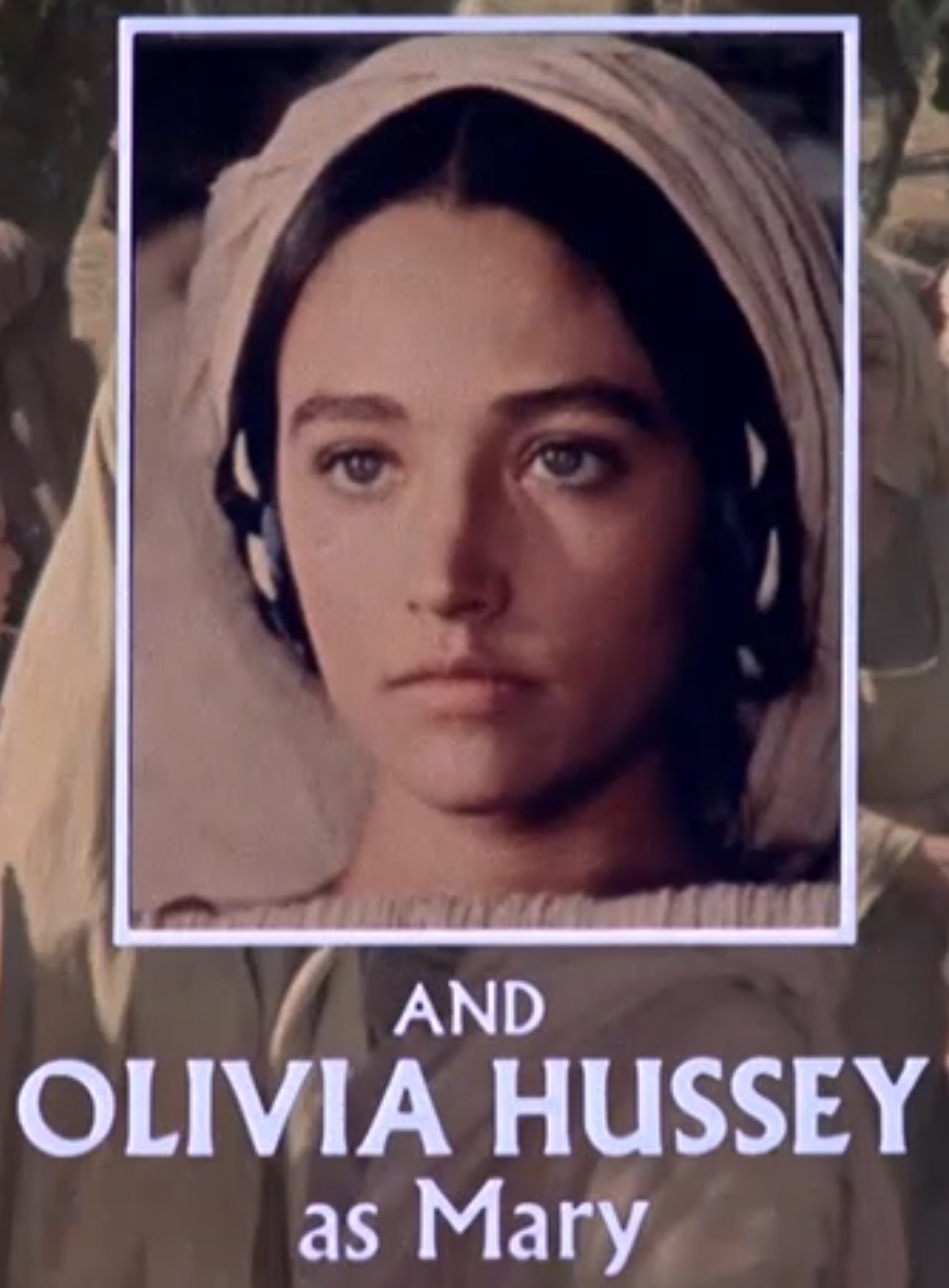

My favorite role of Olivia Hussey ( 1951-2024 )

▼ 神に選ばれし者の戸惑いを、 静かな眼差しで受け入れる深い憂いと陰り

– –

–

▲ ゼッフィレッリ監督 『 ナザレのイエス 』( 1977年 ) の聖母マリア

<ニコニコ動画( 吹き替え ) 前編 ・ 後編> <輸入盤ブルーレイ>

映画デビュー作( 英・1965年 )でも、 13歳にして忘れがたい名演を披露している。

イギリス英語は、 オリヴィアの映画・記事・書籍などから、 私は長年学んできた。

語彙力を高めてくれた英俳優は、 ユスティノフ ( Peter Ustinov、1921-2004 )。

–

–