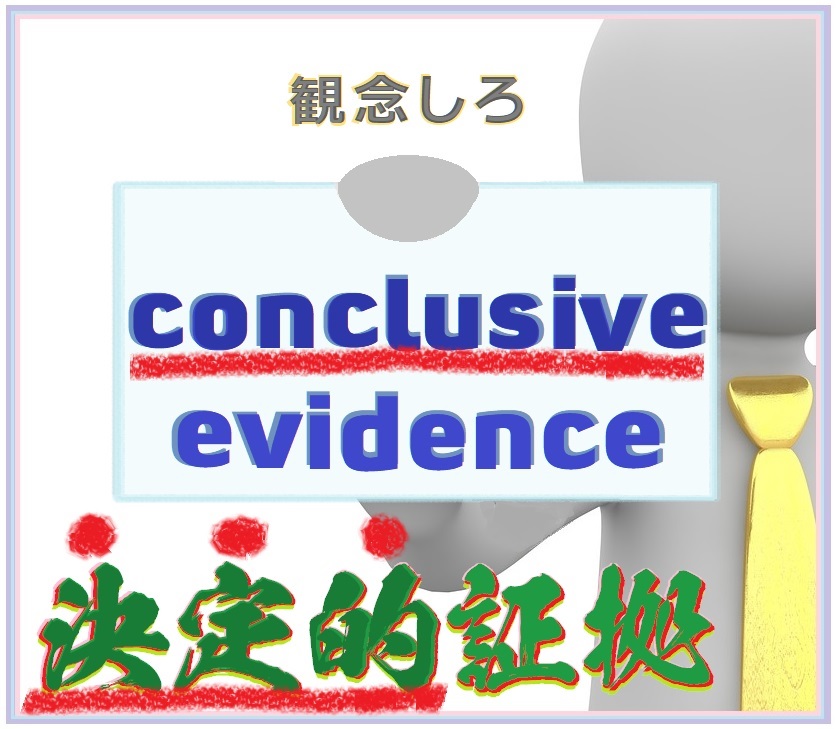

Conclusive

2026/02/12

決定的な、 最終的な

–

- Martian landslides not conclusive evidence of ice

( 火星の地滑りは氷の決定的証拠ではない )

–- X report fails to offer conclusive evidence

( Xの報告書に決定的証拠の記載なし )

–

- Conclusive evidence leads to arrest for 2018 rape

( 2018年暴行事件の逮捕に至る決定的証拠 )

–

- No conclusive evidence that death penalty has

deterrent effect

( 死刑が抑止効果をもたらす決定的証拠なし )

–

- Conclusive Evidence the 9/11 Planes were NOT REAL

( 同時多発テロの飛行機が本物でなかった決定的証拠 )

–

鮮烈な見映えで、 たちまち人目を奪う5文。

すべて先月2019年10月発表の記事見出しである。

それぞれ参考和訳を添えてみた。

心に響く明瞭さを際立たせるのが、” conclusive evidence “。

「 決定的証拠 」の意。

【参照】 ” smoking gun ”

英文を読む目が素早くとらえる “ conclusive “。

日本語ネイティブの目に飛び込む 「 決定的 」。

どちらも確固たる 存在感 を放つ。

–

どうや!

◆ ” conclusive ” の定訳は、 「 決定的 」 及び 「 最終的 」。

【発音】 kənklúːsiv

【音節】 con-clu-sive (3音節)

逆に、

「 決定的 」 及び 「 最終的 」 でない場合は、 ” inconclusive “。

【発音】 ìnkənklúːsiv

【音節】 in-con-clu-sive (4音節)

否定 ( 無・不・非 ) の接頭辞 ( prefix ) “ in ” を頭に加える。

- L の前の ” il ” ( illegal )

- P、B、M の前の ” im ” ( impossible、 imbalance、immeasurable )

- R の前の “ ir ” ( irregular )

これらの否定の接頭辞 ” in “、 ” il “、 ” im “、 ” ir ” は互角。

” inconclusive ” は結論の出てこない水掛け論の議論に似つかわしい語。

煮え切らない ” inconclusive debates “、 ” inconclusive discussions ”

は裏方も大変で、 議事録 ( 後述 ) の書記を務める際、 項目別の結論

として ” inconlusive ” と書きつけて、 私は巧妙にはぐらかしている。

” inconclusive evidence “、 ” inconclusive proof ” が続出する場では、

結論には達しないから、 白けた ” inconclusive report ” にまとめ上げる。

◆ ” conclusive ” は、 形容詞。

「 決定的 」 と 「 最終的 」は、 形容動詞。

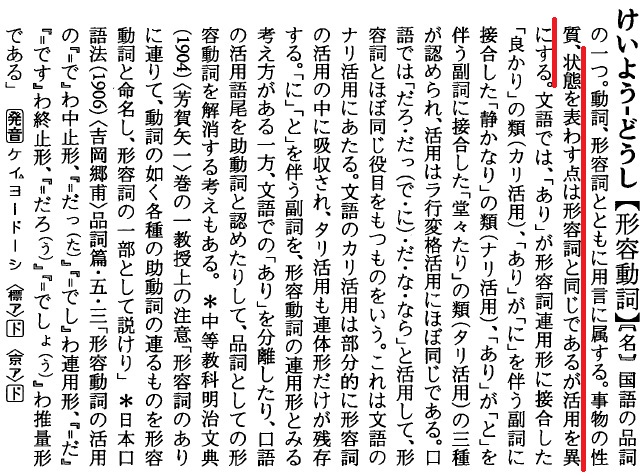

形容動詞 ( けいようどうし )とは、 日本語の品詞のひとつ。

国語辞典などでは、「 形動 」 と略記する。

英語では、 “ adjective verb ”。

形容詞 と 動詞 が合体して、 “ adjective verb ”。

額面通り、 形容動詞 は 形容詞に重なる要素が多い。

概括すれば、

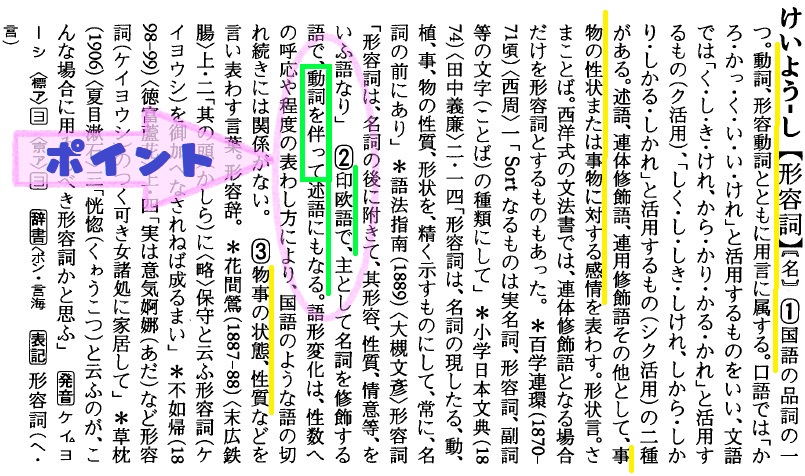

- 形容詞 → 情意的で主観的な感情や感覚

– - 形容動詞 → 客観的な性質や状態的な属性概念

最大の違いは、 次のような 「 活用 」( conjugation ) にある。

- 形容詞 → 「 ~ である 」 をつけることができない

【例】 × 「 小さい である 」 × 「 臭い である 」

– - 形容動詞 → 「 ~ である 」 をつけることができる

【例】 〇 「 決定的 である 」 〇 「 最終的 である 」

※ 文語由来の「 タルト型活用 」を除く( 命令形「 ~ たれ 」など )

–

日本語教育では、 形容詞は 「 イ形容詞 」、 形容動詞は「 ナ形容詞 」。

名詞を修飾する際、 その直前 ( 基本形の語末 ) が各々 「 い 」、「 な 」

になるため。

- 形容詞 = 「 イ形容詞 」 = 「 イAdjective 」 = 「 イA 」

【例】 「 小さい 靴 」 「 臭い 靴 」

– - 形容動詞 = 「 ナ形容詞 」 = 「 ナAdjective 」 = 「 ナA 」

【例】 「 決定的 な 証拠 」 「 最終的 な 証拠 」

–

国文法では、 「 第一形容詞 」 と 「 第二形容詞 」 に区分することがある。

※ 諸説ある

- 形容詞 = 「 イ形容詞 」 = 「 イAdjective 」 = 「 イA 」

→ 第一形容詞

– - 形容動詞 = 「 ナ形容詞 」 = 「 ナAdjective 」 = 「 ナA 」

→ 第二形容詞

「 形容動詞 」 全文である。

–

–

『 日本国語大辞典 第二版 』 第4巻、 p. 1288.

小学館( 2001年刊 )※ 傍線は引用者

–

対して、 「 形容詞 」 全文。

–

–

『 日本国語大辞典 第二版 』 第4巻、 p. 1287.

小学館( 2001年刊 )※ 傍線は引用者

–

日英の形容詞は、 ” Please be aware that – ” で細やかに比較考察した。

日本人がつまずく鬼門なので、 おさらいしていただくとよいかもしれない。

◆ 目を通しても意味不明。

そもそも 「 形容動詞 」 なんて聞いたことない。

こんな風に感じたら、日本語の基礎文法が分かっていないかも。

- 英語の 「 形容詞 」 は勉強していても、

国語の 「 形容動詞 」 を知らない。

– - OED ( “ Oxford English Dictionary ” 第2版、 全20巻 ) は耳にするが、

日国 ( 『 日本国語大辞典 』第二版、 全13巻 + 別巻 ) は一向に不知案内。

日本の義務教育では、英文法を基礎から丹念に教える。

片や母語の文法はおざなりの感がある。–

なんだか惜しい。

–

日本語能力を育んだ上での英語教育

–

盤石な母語あっての外国語

–

この点をきちんと理解しないと、 とんでもない事態を招く。

母語の限界が、外語の限界

◇ 『 日国 』 と ” OED ” は入手済み → 辞書の「自炊」と辞書アプリ

( 写真入り )

–

◆ これから、 しばし話が脱線する。

ご参考までに、 体験談をご紹介してみたい。

先日( 2019年11月1日 )、土壇場で導入延期された

大学入試用の英語民間試験にも関連する。

【 追記 】

2021年7月、 2025年以降の導入断念を正式公表( 文科省 )

–

–

「 上から目線 」 に注意しながら、 私の所存を述べる。

過去40年余りで、日本語の読み書きに苦労する帰国子女

やインター出身者の大勢( 3桁 )と接してきた。

※ 「 インター 」 = インターナショナルスクール( 主に日本国内 )

悲惨に尽きる。

れっきとした日本人なのに、 読み書きに相当問題がある

せいか、 陰で 「 変な外人 」呼ばわりされていたりする。

以下、 ” once and for all ” より再掲。

–

–

職業柄、 外国生まれの日本人と関わる機会が多い。

–

日本語で正規の教育を受ける機会のほとんどなかった方は、

日本語の日常会話に( 一見 )不自由はなくても、

和文を書くことが苦手なケースが大半である。

–

例えば、 日本語の聞き取りを「 ローマ字 」で書き取る。

–

日本語をペラペラ話しているように見えるのに、

自分の話している日本語を「 ひらがな 」「 かたかな 」

で書き起こせない。

–

漢字については言わずもがな。

–

和訳も難ありで、 口頭で一通り和訳できても、

それを文面に落とすことができなかったりする。和文を読み上げてあげると、立派な英訳に仕上げる。

にもかかわらず、 その和文原文を、満足に読めない。

–

「 この人の頭は、 どうなってるの … ? 」

間近で従事すると、 良くも悪くも驚く。

在外教育施設( 日本人学校 )の先生方と話すと、

似たような話で持ち切りになる。

–

素人目には 奇怪に映るが、 決して珍しくない事例。

こんな有様を 「 バイリンガル 」 と称せるか。

アニメ・映画・ドラマを観まくって、 日本語が堪能になる

外国人もいるが、 同程度の日本語が書ける人は皆無な印象。

このタイプは 「 聞く・話す 」 特化型 が中心を占める。

先述したように、 まったく書けなくても、 なんら珍しく

ないのだが、 世上にはなかなか流布しない裏事情であろう。

◆ 日本語の4技能 ( 聞く ・ 読む ・ 書く ・ 話す )のうち、

最も難易度が高いとされるのは 「 書く 」。

【参照】 ” Please be aware that – ”

–

日本語ペラペラの YouTubers の動画を観ていると、

ネット検索かける際に、 日本語ではなく母語の英語

を使っていたりする。

日本関連の調査をするには、 日本語で検索する方が格段に

効率的なのだが、 どうやら 「 書く 」 のは不得意なのか。

–

→ しげしげと注意深く観察すれば、 察知可能

→ 川端・芥川・三島が読めても、 ほとんど書けない人も多い

–

日本語の 「 ローマ字入力 」 自体に手間取る諸氏も数多い。

–

◆ 第一言語( 母語 )は、 環境・知能などに問題がなければ、

自然に習得できるよう 「 人間の本能 」 にプログラムされている。

普通に育った子が、 文法を勉強する前から、 母語となる現地語

を話せるようになる、主な理由である。

基礎文法がいつしか無自覚で内面化できているのは、 母語ゆえ。

–

母語と外語とでは、 習得過程が異なるため、 特殊な環境・

才能に恵まれた人を除けば、 読み書きを含む文法を別途

学ばない限り、 外語としての「 4技能 」は身につかない。

–

文法学習なしで、 4技能を一定水準以上まで会得できるのは、

特殊な環境・才能に恵まれた人を除けば、 「 母語に限る 」。

–

特殊な環境・才能に恵まれた人であっても、 厳密に検証すると、

彼らの一部は、 なんと 「 セミリンガル 」( 後述 ) に分類

されることもある。

このため、 英語ネイティブの児童向けの教材を用いた成人の

英語学習は、 表面的には合理的に思えるものの、 必ずしも

合目的とは言えないと感じる。

ネイティブ児童の発音ルール 「 フォニックス( phonics )」

を取り入れる手法と同根の難点。

母語と外語の習得過程を区別しておらず、 前提がおかしい。

◆ 日本語ペラペラの外国人が用いる日本語の講演原稿・台本・

台詞・カンニングペーパーが、 ローマ字表記で構成される

場面は少なくない。

ひらがな・かたかな・漢字では、 充分読めないらしく、

和文原稿をローマ字変換する作業を私は何度も担当した。

まさか、 ローマ字原稿だなんて、 視聴者には思いもつかない。

初めて目にすると、 息が止まるほど、 びっくり仰天する原稿。

舞台裏 のすっぱ抜き話でなく、 ざらにありふれた手順なのだ。

口上はうまく、 いささかのよどみもないのだから、 さすが。

しかし、 「 日本語の達人 」 と称するには、 まあまあ微妙。

中級以上の英語に熟達している日本語母語話者の英文原稿は、

ほぼ例外なく原文の英語のままであり、 著しく対照的である。

中級者は、 ちゃんと英語で読める。

表音のみで表意文字を持たない英語と、

表音・表意を併用する日本語の特異性。

語学上、 看過できない懸隔である。

脳内で 「 表意文字 」 を同時処理しきれないからだと考えられる。

【原文】 日本語 ( 表音・表意 ) → 【変換】 ローマ字 ( 表音 )

こういった実情は明るみに出ない。

語学力を判定するには、 「 4技能 」 を万遍なく精査すること

が望ましい。

–

–

◆ 表意文字を持たず、 表音文字みどろの英語母語話者には、” chimpo ” と ” tinpo ” がともに 「 ちんぽ 」 を示すこと

は到底納得できない感。–

普通名詞なのにスペルを異にし、 等しく 「 ちんぽ 」 を

表すなんて、 概念そのものが一向に不可解な様子である。

表意文字を何一つ知らないため、 とんと話が通じない。

◆ 外国人の 「 私の名前を漢字で書いて 」 という突飛で難儀な依頼。

決して珍しくないリクエストだが、 表意文字を知らないがゆえである。

ある時、 たっての頼みに吉相の漢字を当てて差し上げたところ、 後日、

そのキラキラネームが彩る手首を得意げに見せつけられ、 ほとほと困惑。

まさかと目をむくしかなかったが、 言語・文化の開きを如実に物語る。

通訳者・翻訳者でなくとも、 こうした依頼に出くわすことはあるかも。

彫り物はまずい、 現在は必死に説得するか、 お断りして逃げ切る流儀。

表意文字の基礎概念が理解できていない外国人に、

当て字漢字の名前入りプレゼントを贈るのも危うい。そのインフォーマルな当て字で、 なにされるか分かったものでない。

うちらの認識はエンタメ・遊び心、 その後の責任は取りかねる。

表音文字しか持たぬ一般人の知見が追いつかないのが、 表意文字。

外語学習と 異文化理解 の難しさの一端を披瀝する。

概念を整理し規定するシステムは言語・文化で異なり、 定義された

概念の中身と範囲も相違する。見えている世界とその解釈は依拠する言語・文化で食い違うのだが、

各自が血肉化した世界認識は、 概ね無意識・無自覚に作用する。外語習得と 異文化理解 が生易しくないのは、 必然の成り行きである。

–( 中略 )

–時に誤訳とミススペルを疑われるため、 翻訳者にとって、

日本語のローマ字変換は面倒事が頻発し、 手間がかかる。

–

–

” What’s the use of – ? “ より

◆ 日本語が母国語でない人に向けた 「 日本語能力試験 」

( JLPT ) は、 世界最大の日本語能力の認定試験である。

「 言語コミュニケーション能力 」 を 「 マークシート方式 」

で測定する形式で、 試験を構成する3要素 は、 次の通り。

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )・ 読解 ・ 聴解

最難関の 「 N1 」 でさえ、 作文が含まれていないのは、

語学力の試験としては、 望ましくないとつくづく思い知る。

私の経験上、 日本語・英語の真の運用能力は 「 話す 」

以上に、 「 書く 」 に表れやすい。

- 「 書く 」 と 「 話す 」 → 産出能力 output skills

- 「 聞く 」 と 「 読む 」 → 受容能力 receptive skills

マークシートで測るとなれば、 産出能力は確認しかねる。

基礎文法を体得していないと、 外語はまともに書けない。

難しい日本語が読めても、 書けない人がごまんといる点は前記した。

「 ペラペラ 」 はすごいが、 あまり惑わされない方がよいと感じる。

–

- 【 日本語能力試験 】 レベル別 できること一覧

https://www.jlpt.jp/about/pdf/cdslist_all_2020.pdf

– - 【 TOEIC L&R 】 スコア別 できること一覧

https://www.iibc-global.org/toeic/test/lr/guide04/guide04_02/score_descriptor.html

▲ 作文・口述抜きで、 こうして評価するのは、 へんちきりん

◆ 以下、 ” no need ” より再掲。

–

–

英語を盛んに使って仕事する実務家は、 TOEIC に構わない方が大半。天下に威勢を示す TOEIC の弊害を、 苦々しく受け止める人も目立つ。

高得点なのに即戦力から程遠い、 多数の社会人にお会いするとこうなる。

洋画どころか、 定例会議で聞き取れないのだから、 発言には至らない。

まるで冗談だが、 よくある実話。

ナレーターやキャスターら、 プロのしゃべりに慣れてはまる、落とし穴。

プロ音声と違い、 速度も口調も間合いも容赦のないのが、リアルな社会。

もごもごしてる間に、びゅんびゅん意見が飛び交い、スルーされてお終い。

敢えないものである。

一体、なにを試験してるのか、 との疑念と警戒心が沸き起こってくる。

「 TOEIC満点 」 と自惚れを口走れば、 笑い者にならぬとも限らない。

話題の糸口になりえないくらい、 皆一様に歯牙にも掛けない印象。

「 すごいけど、 よくそんなヒマあるな … 」 本音はこんな感じか。

「 録音相手に、 なにやってんのやら … 」 空しくならないのかねぇ。

生身の人間相手に勤しんでくれば、 人為的な匂いを敏感に嗅ぎ取る。

「 ごっこ遊び 」。

人間相手に英語を使う機会が増えてくると、 こう感じるようになる。

録音音声は模造品にすぎないと、 まざまざと実感できるようになる。

実際にやり取りして得る体験は、 試験とは別物であることが分かる。

容易に感づく。

試験と違い、 理解できなければ、 確認させていただくこともできる。

双方向のコミュニケーションが生じる瞬間であり、 生の英語の出番。

羨望の的となる 「 TOEIC満点 」 を誇負する振る舞いが、 大概の

実務家の目にどのように映っているか、 ご想像いただければと思う。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 「 TOEIC は実にくだらないですね 」

国立大の “ ギャル准教授 ” が日本の受験制度を破壊したい理由

天文物理学者 BossB 氏 インタビュー #2

https://bunshun.jp/articles/-/68931

2024年2月24日付–

◆ どの言語習得も不十分で、 運用能力が欠如した状態を、

「 セミリンガル 」 または 「 ダブル・リミテッド 」という。

- 接頭辞 ” semi ” ( 半 ) + 形容詞 ” lingual ” ( 言語の )

- 形容詞 ” double ” ( 2重の ) + 形容詞 ” limited ” ( 限られた )

日本語も英語も、そこそこできる。

けれども、 聞く・読む・書く・話す の 「 4技能 」 が、 どれも中途半端。

そのため、 渡世に通用しない。

このような生徒さんの作文を引用する下記記事を、 ぜひご覧に入れたい。

–

【参考】 ※ 外部サイト

母語を学ぶことと外語を学ぶこと

–

https://qianchong.hatenablog.com/entry/2014/08/02/000000

2014年8月2日付

–

◆ 日本の英学界に偉大な貢献を果たした、 抜群に優秀な頭脳の持ち主、

神田乃武 ( 1857-1923 ) と 津田梅子 ( 1864-1929 ) のお二方さえも、

帰国後しばらくは、 日本人のご家族と話すために、 通訳者を要していた。

日本初の女子留学生5名 のうち、 山川捨松 ( 1860-1919 ) と 永井繁子

( 1861-1928 ) も日本語を忘れ、 梅子と捨松 は就職難の憂き目に遭う。

漁船遭難後、 生還し、 江戸幕府に登用された ジョン万次郎 ( 1827-1898 )。

日米和親条約の締結に携わり、 官立機関の教授としても大活躍したものの、

来日した旧友と再会した晩年は、 通訳者なくして英会話が成立しなかった。

◆ 複数の言語が飛び交う家庭環境と聞けば、 理想的に感じて、 うらやましくなる。

興奮すると、 別言語が飛び出し、「 かっこいい ~ ! 」 などと他人におだてられる。

ところが、 つぶさに検査すると、 どの言語も平均を下回るケースがあふれている。

言語をミックスしない限り、 会話が成り立ちにくいのが真相だったりする。

4技能がまちまちで、 第一言語 ( 母語 ) がどれだか、 なんだかよく分からない。

「 セミリンガル 」、「 ダブル・リミテッド 」 またはそれに準じるものと推測する。

日常会話は 「 ペラペラ 」 なので、 後年に及ぶまで保護者すら気づかないことも。

母語の習い直しは生易しくないのだが、 警戒すべき差し響きは知られていない。

記述式の作文で試験してみると、 問題点はひときわくっきり浮き出る。

だからこそ、 作文と口頭試問を含めた適切な検査の重要性を私は力説している。

私自身、 学校時代から現在に至るまで、 そうした家庭環境を近くで見てきた上、

「 セミリンガル 」 らしき方々と関わる職場に長らく身を置いて勤務してきた。

◆ 職場であれば、 日本語ネイティブに陰口をたたかれ、

邪険にされても致し方ない。

仕事量 がやたらと増えてしまうからである。

一緒に働く と、 その厄介さがよく分かる。

繁忙期には、 とりわけ頭にくる。

– いい年して、なに学んできたんだよ!

– でもきっと、ご本人のせいだけでない。

– たぶん、環境にも問題があったのだ。

同情するとはいえ、 後の祭 に近い。

残念ながら、 改善は現実的に困難。

–

努力できる方なら、 社会に出る前に手を打っているはず。

さらに、 海外を拠点にして働く選択肢もあったに違いない。

そうしないのには、 訳ありの事由が潜んでいる模様。

言葉の面にとどまらない、基礎学力の不足 が典型。

特に、 抽象的思考 の感覚がつかみにくい様子が見受けられる。

話は理解できたとしても、 抽象化する能力のせいで、 説明がごたつく。

こうなると、 概念・観念 に関する抽象的表現は望むべくもない。

必要事項や諸要件を説明できない社会人が、 どう扱われるか。

憶測 にすぎないとしても、 ともに働けばおおよそ見当がつく。

プロジェクトなどで、 頻繁にやり取りするまでは、 判明しがたい。

普段は一切気づかず、 真剣な仕事を通じて表立つことは少なくない。

談笑だけでは見て取れず、 はたと行き詰まってから驚愕するはめに。

協同一致して、 事に当たる関係者にとっては、 頭が痛く怖いこと。

やや込み入った段取りが生じるたびに、 トラブルが相次いだりする。

–

◆ そのような方とのチーム業務は、 極力避けていることを潔く白状する。

聞き苦しい弁解は皆の迷惑になるため、 都合を並べ、 ひたすら逃げる。

あの異様なプライドに気を配りつつ、 質の高い業績など私には不可能。

ご当人の 一生 が左右されるとすれば、 酷なものだ。

「 言語獲得の 臨界期 ( りんかいき )」、

” the critical period of language acquisition ”

の存在をふと思う。

–

◆ 周囲のモノリンガルの英語ネイティブが、 こうした問題

に気づかないことは、 ままある話。

それをよいことに、 真っ当な 「 バイリンガル 」 になりすます、

詐欺師 顔負けのしたたかさを発揮する輩も見かける。

日本人の同僚を一層怒らせるのは、 言うを俟たない。

※ 日本社会で目につくのは、 逆パターンの 「 英語ができるふり 」

私の知る限り、「 本物の 」バイリンガルたちは、 総じて勉強熱心で、

ひたむきに努力している。

語彙運用の奥深さに知悉しているゆえ、 謙虚に学び続けている。

–

◆ 敬語がおぼつかなければ、日本人顧客の対応は任せられない。

–

辛うじて電話応対はできても、ビジネス文書を独力で書けない。

となると、事務系の社会人としての一人前の成果は、ほぼ期待できず。

結果的に、「 変な外人 」 扱いされても不思議はないのである。

極度に中途半端なちゃんぽんより、 モノリンガルの方がベター。

「 セミリンガル 」、「 ダブル・リミテッド 」 の果てしない悲哀

を目の当たりにしてしまうと、 こう思わざるをえない。

2026年現在、 実社会の各種手続きは、 国際的に見ても、

手堅い文書主義 ( 電子文書 含む ) が、 依然として顕著。

◆ 説明する能力は、 一般人の個人生活でも欠かせない。

事故・事件など、 思わぬトラブルに巻き込まれた際、

他者に分かるように言語化し、 状況説明できないと、

「 供述弱者 」 に類する態勢に追い込まれかねない。

現場で第三者に説明しなくてはならない、 緊急時はなおさら。

自助自立のコミュニケーションで急場を乗り切り、 我が身を守る。

例えば、 空港の入国審査でいわれない疑いをかけられ、 別室送り

となった時、 審査官らの質疑応答を自力で切り抜け、 解決できるか。

根掘り葉掘りといっても、 題目は他ならぬ自分自身の身上調査であり、

基礎的な語学力さえ備えていれば、 ちんぷんかんぷんにはならない。

基本的に、 スマホなど通信機器の翻訳機能の使用は禁止される。

※ ただし、 通訳者の支援を求める権利はある ( 原則 )

ご本人が言語化できない場合、 法律家や通訳者を入れても、

暗中模索することになる。

–

–

理解力をすばやく 「 品定め 」 するような視点も欠かせない。受け手の能力に応じて使用する語を変える理由は、 所与の時間内

に確実に伝達し終えるためである。多人数の個別面談を短時間にこなす事情聴取の際には、 特に重要

な戦略であり、 理解度のばらつきに配慮して、 それぞれに適した

言葉を選ばない限り、 時間不足で聴取しきれない人が出てくる。これでは、 目標未達で業務遂行できず、 皆を不利な立場に追い込む。

同じ言い方でも、 理解してくれない人がいることは、 すぐ知れる。

そこで、 初対面の相手を 矯めつ眇めつ観察し、 切り口を加工する。

–

” Perceive “ より

–

–

母語は、 生きていく上で、 頼りになる後ろ盾かつ自衛手段。

–

–

◆ 世間一般の想像以上に、

–

母語は、思考の根幹 をなす。

人間は、 多くの場合、 言語を用いて考える。

「 思考の土台 」 は、 本能的に習い覚えた第一言語、

すなわち母語。

日本語を大切にしなければ、 と強く願う。

母語の限界が、外語の限界

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議 ( 令和7年度 )

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/196/index.html

文部科学省

– - 外国からきた子どもたち 日本語指導が必要な子、10年で倍増

行政の支援体制追いつかず

https://mainichi.jp/articles/20250930/ddm/013/040/012000c

2025年9月30日付

– - 母語・日本語ともに課題の 「 ダブルリミテッド 」 を防ぐ教育に必要な視点

https://toyokeizai.net/articles/-/812400

2024年9月9日付

– - 分数わからぬ中学生 日本語指導追いつかず 教育現場に募る危機感。

https://mainichi.jp/articles/20240808/k00/00m/040/237000c

2024年8月8日付

–

< 英訳 >

Japan public schools unable to meet demand for Japanese language support

https://mainichi.jp/english/articles/20240815/p2a/00m/0na/024000c

2024年8月18日付

– - 分数わからぬ中学生 日本語指導追いつかず 教育現場に募る危機感。

https://mainichi.jp/articles/20240808/k00/00m/040/237000c

2024年8月8日付

–

< 英訳 >

Japan public schools unable to meet demand for Japanese language support

https://mainichi.jp/english/articles/20240815/p2a/00m/0na/024000c

2024年8月18日付

– - 就学不明の外国籍児1万人 日本語指導必要6万9000人 23年度

https://mainichi.jp/articles/20240808/k00/00m/040/198000c

2024年8月8日付

– - 日本語わからず特別支援学級に。 外国人の子ども、閉ざされる学び。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_63181f69e4b046aa022ef0f0

2023年3月30日付

– - 日本語わからず、 中退迫られる外国人高校生

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_62fdb8c3e4b0c8c57f58b2ea

2022年9月5日付

– - 日本人が 「 いつまでも英語を話せない 」 悲しい原因

https://toyokeizai.net/articles/-/425469

2021年5月16日付

– - すべての基本は「 国語力 」 – 「 だから私はハーバードまで行けた 」

https://president.jp/articles/-/44235?page=2

2021年3月28日付

– - 読み聞かせは母語を優先するべき

https://toyokeizai.net/articles/-/386630?page=3

2020年11月11日付

– - 英語が苦手な人ほど 「 実は日本語が残念 」 な現実

https://toyokeizai.net/articles/-/386666

2020年11月7日付

– - 日本の英語教育の欠点を自学でカバーする方法とは?

https://www.newsweekjapan.jp/stories/woman/2020/02/post-334_1.php

2020年2月18日付

– - 日本人の英語力強化に必要なのは入試改革だけじゃない

https://www.newsweekjapan.jp/tokyoeye/2020/01/post-7.php

2020年1月9日付

– - 9時10分前を理解できない若手を生んだ日本語軽視のツケ

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00118/00049/

2019年11月19日付

– - 英語教育に罪なし。–日本語力のない日本人に英語が身につかない訳

https://www.mag2.com/p/news/424223

2019年11月14日付

– - 子どもの英語力を削ぐ「 会話力重視 」教育、入試改革よりも深刻!

https://diamond.jp/articles/-/219125

2019年11月1日付

– - 日本人の 3人に1人 は日本語が読めない説

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00073/101000002/

2019年10月16日付–

–

- 「 英会話時代 」という狂奔を前にして

http://qianchong.hatenablog.com/entry/2018/11/15/130447

2018年11月15日付

– - 「 話すこと 」を重視しすぎた英語教育の末路

https://toyokeizai.net/articles/-/226547

2018年6月26日付

– - 日本育ちの子をインターナショナルスクールに入れるのは愚の骨頂だ

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/54131

2018年1月16日付

– - 「 セミリンガル 」だった渡辺直美が激白する努力の道のり

https://numero.jp/michiemito-47/

2017年12月14日付

↓

↓ 2026年現在、 海外で成功している

↓

「 やっぱりお笑いをやりたい 」 渡辺直美、 人生3度目の大きな挑戦

https://forbesjapan.com/articles/detail/73609

2024年9月11日付

– - 日本の親が気づけない「 子供をバイリンガルに育てたい 」の危険性

https://www.mag2.com/p/news/258746

2017年7月28日付

– - 外国人に日本語教育を、ダブル・リミテッド防げ

https://business.nikkei.com/atcl/report/16/021900010/022300036/

2017年2月24日付

–

◆ 現場の内実をよく知らない、 一部の学者・教育者が、

無責任な邪論を垂れ流している傾向がみられる気がする。

殊に、 脳科学者の 茂木健一郎 氏 ( 1962- )のバイリンガル教育

の観点には、 危険な論説が少なくないと私は考えている。

茂木博士の英語学習法は、 概ね有益と感じるのだが、 幼少期

の英語教育となると、 一転して重大な疑問点が浮かび上がる。

いい加減な発言の代表例は、 以下の通り。

–

- バイリンガルの子も「 日本語は日本語 」「 英語は英語 」と

文脈で判断して 瞬時に切り替えられる ので 最終的には混ざりません。

–

だから 「 子どもをバイリンガルにしても 何の問題もない 」

というのが 脳科学的な見解ですね。

–

–- 〔 「 英語をやると日本語ができなくなる 」

といった理論に対し 〕

その心配はないでしょうね。世界を見渡してもバイリンガル環境

で育つ子どもは ごくごく普通にいる でしょう。

–

https://president.jp/articles/-/27362?page=4

茂木健一郎 ” 日本人が英語を話せないワケ ”

2019年1月24日付

–※ 太字・ハイライトは引用者

–

もう無茶苦茶で、 嘆かわしい。

「 脳科学的な見解 」 ?

過度に一般化 ( overgeneralize ) していないだろうか。

セミリンガルの苦難と痛ましさを、 常日頃から肌で感じ取る立場にいる

当事者としては、 のけぞりたくなるくらいに稚拙な暴論であると考える。

とんちんかんだわ。

下品に例えると、 股間を蹴られた苦痛と生理痛の苦痛を、

睾丸なしの女性と子宮なしの男性がお互い安直に定型化し、

「 そのつらさ、 分かりますよ 」 と慰め合う薄気味悪さ。

分かりようがない。

◆ 母語を犠牲にすることなく、 英語の早期教育が可能であれば、

幼少期から英語に親しむことに私は賛成する。

本稿は、「 母語軽視の怖さ 」 をお伝えすることを旨とする。

日本語そこのけの風潮に、 警鐘を打ち鳴らしたいのである。

「 母語 >> 外語 」 が原則で、 母語の限界が、 外語の限界。

母語でできない抽象的思考が、 外語でできるとは考えづらい。

土台・根幹の母語が揺らぐと、 外語はたくましく伸びがたい。

–

■ 本能的な母語は 「 思考の土台 」で、威力は甚大

–

■ 母語の限界が外語の限界→ 母語を育む体制を守る

–

–

( 中略 )

–

–

■ 母語は生存戦略そのもの→ 絶対に絶対に軽視しない

→ 外語よりもはるかに大事

–

高度な言語運用( 母語・外語 )の経験を積むと、 嫌でも気づく。日本語軽視や英語崇拝は、 浅はかな経験と感覚的理解によるもの。

本格的に学んできた実務家や学者で、 母語を軽視する人はいない。

「 思考の土台 」 がどこから発するか、 肌感覚で知るからである。

–

「 日本語と英語の違い 」 より

–

保護者が日本語母語話者で、 日本の義務教育を国内で受けて

いれば、 小学校で英語に接すること自体はよい動きと考える。

これから述べるように、 教育内容の適否を点検すべきである。

◆ 思うに、 英語の不得手な日本人が数多い主要因は2つ。

–

1) 言語的に完全に別物の日英

2) 日本語のみで支障ない日常

–

英語教育の内容の良し悪しではなく、 上記2つが 根本原因。

–

教育はきわめて大事だが、 問題の根源はそこにはない。

よく聞く 「 受験英語の弊害のせい 」 とも、 到底思えない。

こんな皮相浅薄な論調が、 平然とまかり通っているのが信じがたい。

–

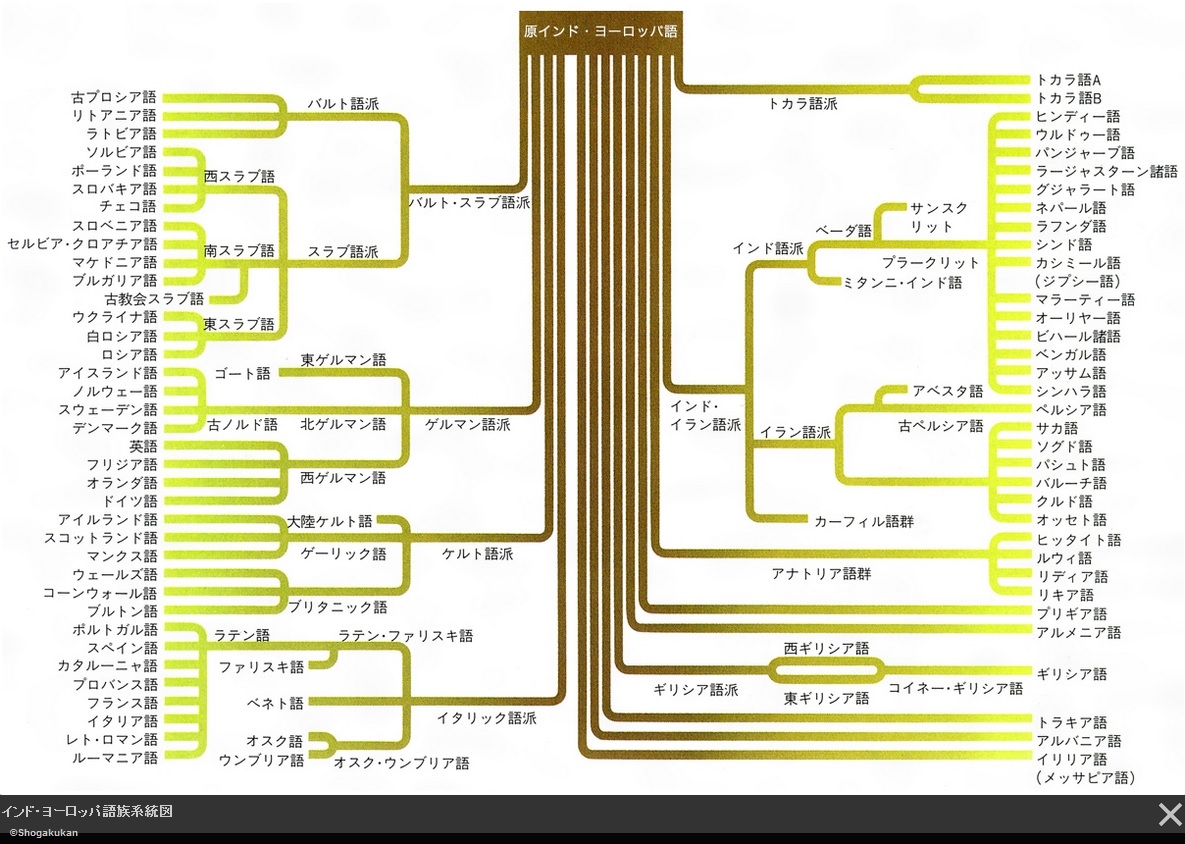

ラテン語・ギリシャ語などを語源の柱とする 印欧語族 では、

英語学習上の手掛かりを、母語から豊富に得やすい。

–

「 印欧語族 」

–

= インド・ヨーロッパ語族

–

= the Indo‐European languages

- ” French and English are the Indo‐European languages. ”

( フランス語と英語は 印欧語族である。)

画像の拡大

–

【出典】 小学館 日本大百科全書 ( ニッポニカ ) より

–

◆ 他方、 日本語ネイティブの場合、 糸口を得られる機会が極端に少ない。

言語系統が別次元なので、 アルファベットの書き方から学ぶことになる。

日本語は、 3重表記 ( ひらがな、かたかな、漢字 )。

文字表記はおろか、 発音・音節・アクセント・文法・語順 にも、

共通点は見出しにくい。

見事なまでに重なり合わない、 と言っても過言ではない。

類似点すら、 ないないづくし。–

–

◆ おまけに、 英語もじりの和製語が無数定着した挙句、 混乱を招いている。

和製語はユニークな傑作が目立つものの、 英語学習中は邪魔になりがち。

大意をつかむ上では確実に役立つ外来語とはいえ、 いざ英語に適用しようと

すると、 大づかみの事前知識の存在が、 かえって難易度を上げる印象がある。

発音と音節についても同様で、 音節の日英比較は ” integrity ” に記した。

( 図入り、 動画入り )

ざっくりと意味を把握しやすい特長は便利であるが、 両言語間の文法の

壁を乗り越える力量に欠けるのが、 一般的なかたかな語だと私は考える。

かたかなで学ぶ英語学習法は、 昔から出ては消えての繰り返しで、 正統

な手法として浸透しなかった理由に、 このような理屈があると推察する。

本当に効果があるならば、 日本人の英語力は今とは違う形になっていた。

日英の文法に精通している指導者は、 きっとお勧めしない学習法である。

–

【参照】 詐欺教材大国の日本、 英文法の参考書 『 一億人の英文法 』

–

–

両言語の性質上、 不利な条件が ずらり勢揃い

–

英語能力の国際比較に一喜一憂した挙げ句、

教育や入試の中身ばかりに責を帰する姿勢を改め、

我が国特有の背景と不都合な側面を再検討すべきである。

日本語母語話者が、宿命的に課せられた立ち位置

を深掘りすることなくして、英語教育の議論は進まない

と考える。

※ 日本語母語話者 = 日本語ネイティブ

■ 母語が日本語だと、英語習得のハードルは、恐ろしく上がる

–

日本語の起源 は、 今なお解明されておらず、 孤立言語 とされる。

【参考】 英語は、 5世紀のドイツ語の方言 ※ 外部サイト

英独仏を含む印欧語族に、 縁もゆかりもないと論証されている。

–

◇ 言語間の本質的な違いを、 しっかり認識することが肝要

–

印欧語族向けの語学力の国際指標 「 CEFR(セファール) 」

を、 日本人学習者にそのまま当てはめる無謀さが情けない。

–

【参考】 ※ 外部サイト

–

・ CEFRとの対照表 ( 文部科学省 ) ※ リンク切れ

・ CEFRと言語レベル / 動画 ( ブリティッシュ・カウンシル ) 5分29秒

–

大雑把に、印欧語族の英語とドイツ語を 「 兄弟 」 に例えると、

孤立言語で身元不明の日本語は、さながら 「 宇宙人 」。

–

「 兄弟 」と「 宇宙人 」を単純比較できるか

異質すぎるわ

–

–

Disparity between English and Japanese

–

印欧語族同士は 「 りんご – ぶどう 」 、

–

日英間は 「 りんご – くるま 」 みたいな差。

この雲壌の相違が、 英語習得の難易度の隔たり。

–

–

英語に近い言語とは、 立ち位置が違う。例えば、 「 オランダ人は英語がペラペラ 」。

語順も文法も、 英語に類似する印欧語の代表格が、 オランダ語。

出自が同じだから、 学習上の手掛かり・足掛かりはかなり多い。

初歩から洗いざらい手ほどきを受けなくても、 普段使っている母語との

共通点を見出し、 規則性を汲み取ることで、 ある程度は独力で体得可能。→ 【参照】 英俳優オリヴィア・ハッセー ( 1951-2024 ) が 自伝で考察 ( 写真入り )

Both languages share the same root.

「 オランダ人から学ぶ英語学習法 」

これに類した情報商材が堂々と売られている。

日本語母語話者の悩みを解決するには的外れ。

言語・文化が完全異質ゆえ、 逐一ねじり鉢巻きで勉強して学ぶ日本人。

–

–

「 日本語と英語の違い 」 より

–

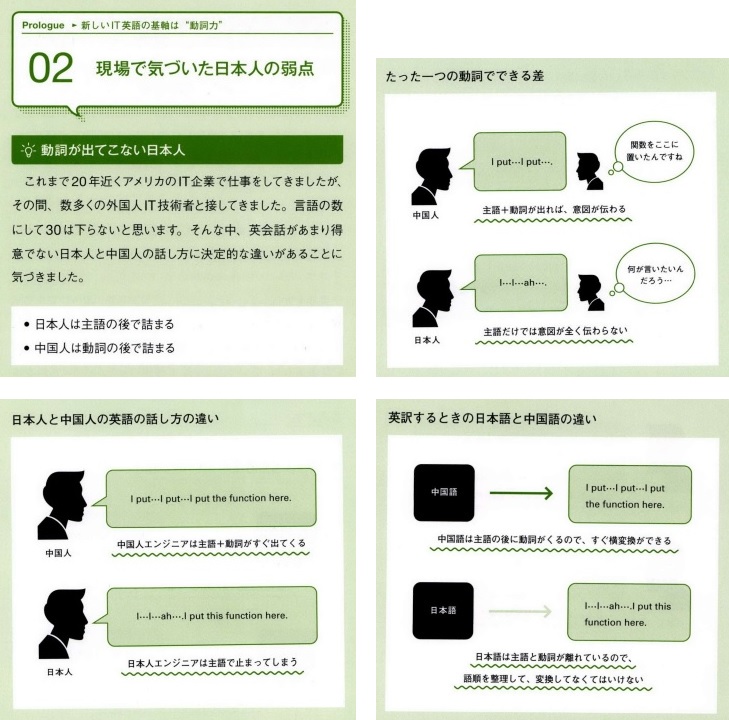

◆ 一方、 中国人には英語堪能な方が多いとの反論がある。

確かに、 中国語は日本語と同じく、 印欧語族に属さない。

–

しかし、 日英に比べれば、 文法と語順が似通っていることは検証済み。

中国語( Mandarin )を大学の第二外国語で学んだ際、 自ら実感した。

–

–

「 動詞 」 が出る前に詰まるから通じない–

日本語は語順が違うから、 機械的に置き換えにくい

→ 語順を入れ替えないと、 動詞までたどり着けない

–

–

『 ITエンジニアが覚えておきたい英語動詞30 』 pp. 8-11.板垣 政樹 (著)

秀和システム、 2016年刊

A5判、 248頁【 音声ダウンロード 無料 】

–

日本語の動詞は後半に来るから、 語順を全面的に再構成しないと通じない。

むごい試練で、 頭がしっちゃかめっちゃか、 その場で思考がフリーズする。

母語と英語の語順が似ていれば、 ぱかぱか代入するだけで伝わったりする。

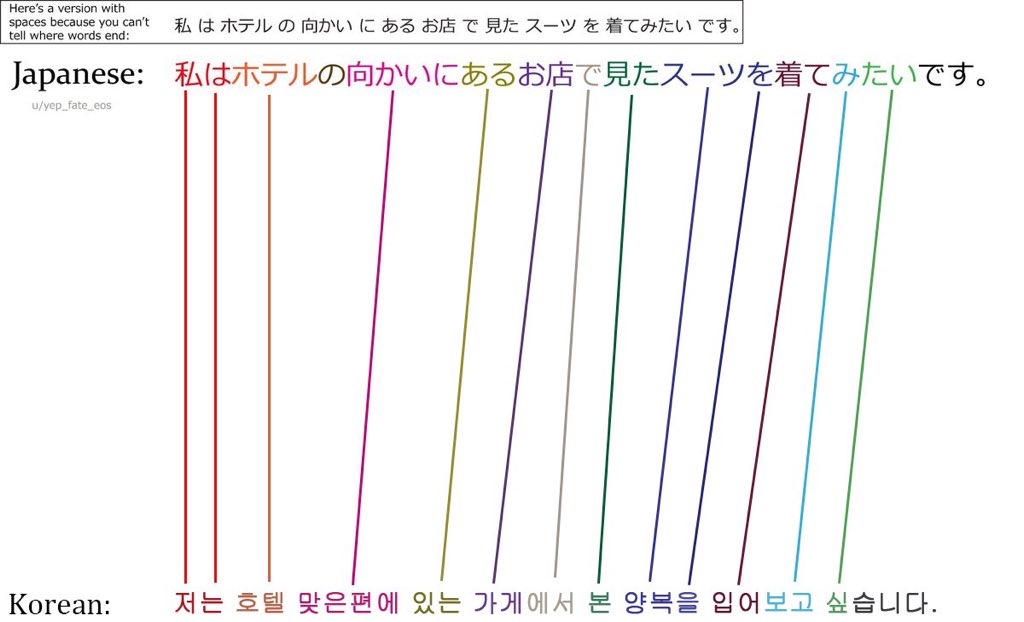

◆ 英語と中国語・日本語・フィンランド語の語順を見比べた図の一例。

英語の動詞 ( to 不定詞 ” want to try ” ) がどこに該当するか目を向ける。

中国語は英語と同じく前半、 ぱかぱかいけそう。

日本語は末尾部に飛ばされ、 頭がこんがらがる。

–

–

–

https://awed-frog.tumblr.com/post/617561392469393408/whoa※ 2024年3月22日 アクセス

–

最終の ” Finnish ” とは 「 フィンランド語 」。

日中同様、 印欧語 ( インド・ヨーロッパ語族 ) ではない。

–

–

そのため単語も文法も全く異なります。

–

–

https://twitter.com/FinEmbTokyo/status/225793076612972544※ 2024年3月22日 アクセス

–

ちなみに、 朝鮮語と日本語の語順は酷似するが、 語族は別。

※ 言語学では 「 Korean = 朝鮮語 」 が正しく、 「 韓国語 」 は便宜上の名称

–

–

–

https://blog-imgs-101.fc2.com/t/e/s/tesuto93/oXzhjas.jpg※ 2024年3月22日 アクセス

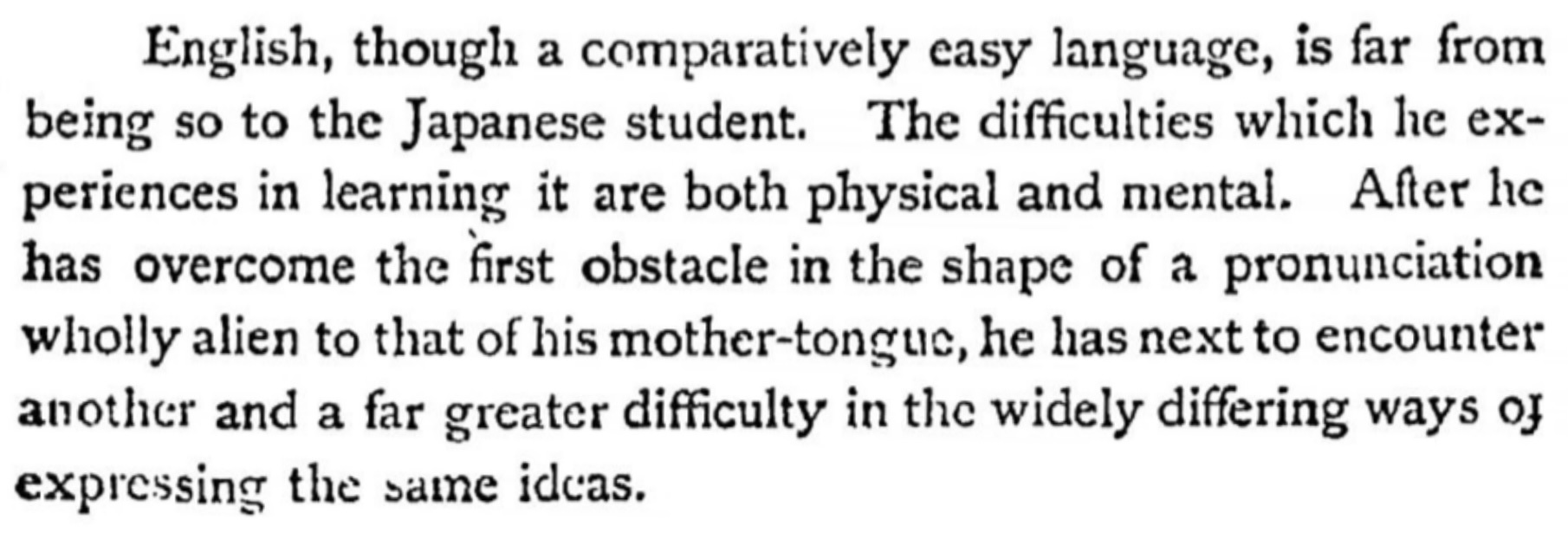

◆ 英学界の巨人、 斎藤秀三郎 ( 1866-1929 ) のたまわく、

- ” English, though a comparatively easy language,

is far from being so to the Japanese student. ”

( 英語は比較的平易な言語であるが、日本人学習者に

とっては、平易から程遠い。 )

– - ” a pronunciation wholly alien to that of his mother-tongue ”

( 母語の発音に対し、完全に異質な発音 )

–

–

p. 5. “ PREFACE ”

『 正則英文教科書 第4冊 ( 第4学年用 ) 』

斎藤 秀三郎 (著)

興文社、 1908年刊

–※ 斎藤 秀三郎は、世界初の EFL辞典を生んだ 影の立役者

→ 辞書は「 紙 」か「 電子版 」

–

–

日英の音は、 舌・唇・歯・呼吸間の相互作用が

まったく違います

–

日本語音と同じ感覚で英語音を発音するから伝わらない。

–

👄 唇をよく見て 🫦

–

リスニングばかりで口は置いてきぼりの日本人が多すぎ。

–

英 語 「 息の音 」

日本語 「 声の音 」

–

日本語母語話者にとって、

英語の発音は動物の鳴き声に近い。

日本語で表記しがたいのは言うもおろか。

犬猫の声と一緒で、 そもそも日本語では書き起こし

きれないのに、 英語音を無理くり邦文で表現しようとする。

発音( 音声 )記号と違い、 舌・唇・歯・呼吸の相互作用

を反映していない表記だから、 感覚的理解でどん詰まりに。

日本語音と同じ感覚で英語音を発音するから伝わらない。

等しく不条理だからアプローチを変える。

口周りをまじまじと見据えて、 模倣する。

👄 口をよく見る 🫦

–

※ やり方は、 ” integrity ” へ ( 図入り、 動画入り )

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 多言語の習得は 「 音 」 から 脳領域特定、 文法理解早く

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF251YP0V20C24A2000000/

2024年2月26日付–

–

◇ 英独仏を含む、 大規模な印欧語族 ( インド・ヨーロッパ語族 ) を

母語とする学習者と異なり、 母語が日本語の私たちは、

手掛かり・足掛かり が全然つかめない。

–

文字表記・発音・音節・アクセント・語順 はほとんど重ならない。

舌・唇・歯・呼吸間の相互作用 が大違いで、 発音時の口周りも異次元。

言語面にとどまらず、 物事の見方を左右する、 文化的な違いも天地。

だから、 「 異文化理解力 」 も身につけなければならない。

母語 = 日本語の宿命を担うと、

英語習得はやたらと難しくなる。

–

母語が 「 踏み台 」 になってくれないから。–

やること多すぎ。

–

母語に比べて、 「 言語系統が別次元 」 とは、 こういうこと。

母語に存在せず、 イメージしづらいことだらけなので、

どうあがいても理解できない。

” integrity ” と 「 日本語と英語の違い 」 で事細かに取り上げた。

ご高覧いただければ幸い。 ( 図入り )

◆ 再び、 ” no need ” より再掲。

–

–

◆ 日本語と英語の埋めがたい差異を踏まえると、 日本語で

英語をどこまでも理解しようとする 思惑そのものがよくない。日本語は、 英語習得の 「 踏み台 」 になりにくい言語。

強引に結びつける熱意自体が、 激しいストレスを作り出す。

無理強いして、 嫌がる男女をくっつけようと奮闘するかのよう。

–「 相性悪いんだから、 やめとけ ! 」

–

先の 「 りんご – くるま 」 の共通点をあくせく探るようなもの。

–

根源的に万事が天地で、 互換性を持たない日英は平行線をたどる。

本腰を入れて勉強するほど、 非互換性の本質と永遠に相容れない性質

を見抜いてしまい、 焦りと絶望感に取りつかれて、 神経をやられる。親和しない両者をからめすぎてストレス倍増、 総力尽くして空回り。

心はずたぼろ、 自信は粉々で、 もう逃げるしかないから挫折する。

–

これに対して、

それほど生真面目ではない学習者は、 一筋に思い詰めない。

奥行きも平行線も非互換性も見えないから、 気に留めない。

必要以上に日本語と比較検討せず、 くよくよ思い煩わない。

「 ああ、 英語ってこうなんだ〜 ♪ 」 くらいに別物として捉え、

ピッチを上げてぐいぐい取り込み、 まっすぐ伸びていける感じ。「 りんご – くるま 」 がどう違うか焦慮し、 始終かりかりしたり、

やきもきしないから、 疲れず、 意気消沈しにくく、 挫折しない。日本語にからめないので、 過度な尽力せずに、 こんがらがない。

神経をすり減らさず、 エネルギーを消耗せず、 のんきに続ける。

思わず知らず 「 習うより慣れよ 」 をあっさり具現・体現する。

–

初級を卒業し、 基礎単語・基礎文法を修得した 中級者 ならば、

–

日本語で詳細に解説するような教材よりは、 ぜひ早め早めに、

–

力量相応の 「 生の英語 」 を中心に据える方が、

–

良好な結果を生む。

–

さもないと、 まともに英語を使うこともなく、 教材やるだけで人生が終わる。

教材大国ゆえか、 教本に依存したまま寿命が尽きる、 背筋の凍る未来像。

英語教育産業の思う壺。

英語資格と教材学習がもたらすリスクも、 ” no need ” で暴き出した。

知らぬ間に逸脱し、 あらぬ方向に突き進みがちな日本人学習者の

痛ましき 「 万年受験生 」 姿を描写し、 予防策を詳らかにした。

→ 主として、 中級学習者 対象の長文 ( 動画入り )

–

–

–

◆ 加えて、 歴史的な影響と領土の特質も見逃せない。

欧米列強に植民地化されていた旧植民地の周辺諸国とは、

歴史も人口規模も大きく異なるのが日本。

その上、 地理的に孤立した四囲環海の島国なのが、 国土の自然的特色。

陸続きでない距離が外界を遮断し、 一定の安寧が自ずと確保されている。

甚だしく狭まれた侵入経路、 経費はかさばり侵略しにくく搾取しづらい。

広漠たる海原と孤立言語の壁が屹然とそびえ立ち、 国民を守ってくれている。

屈指の高難度を誇る日本語のチェックで、 怪しい対象の洗い出しが楽になる。

ぼろが出やすい言語なので、 わざわざ4技能を確認するまでもなく露見する。

助詞 ・ 敬語 の行使 と 語形変化、 そして 促音 ・ 撥音 の発音は相当難関。

私たち日本語母語話者が難なくクリアできる課題で、 あっけなくつまずく。

どこかちぐはぐな感触で、 しっくりこないので、 不穏な気配を見透かせる。

ぼんやり見たり聞いたりしていても、 母語話者でないと直ちに推し測れる。

どうも変だと引っかかり、 小学生でも直感で察する。

違和感で身構えられる上、 尻が割れる有象無象の悪事を造作なく遠ざける。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 世界の詐欺メール、 日本標的が8割超

生成AIが自然な日本語を作り 「 言葉の壁 」 突破

https://www.sankei.com/article/20250619-R7RBZFHFF5NWNLVSMUVVCGGNGI/

2025年6月19日付

「 世界の共通語 」 の英語は世界中で使われているため、 こうはいかない。

未熟な英語を縦横に駆使し、 八面六臂の大健闘する男女はそこかしこにいる。

むしろ、 外語なまりの英語で権勢を振るう快進撃が地球をうねる潮流である。

「 グローバルシーン 」 で交流する皆様の母国語は、 英語でなかったりする。

多彩な英語に接し、 この時勢・時流を体感すれば、 日本人は救いを得るはず。

※ 後述

コールセンターを他国に設置し、 非英語母語話者に任せている大企業もある。

話者が多い英語圏や中国語圏では、 他国に外注し人海戦術が取れるのである。

◆ 日本固有のこれらの相対的隔離性が、 古往今来から外圧をはねのけ、

よかれ悪しかれ、 種種の方面に強力な作用を引き起こしてきた。

なによりも特筆大書すべき史実は、 有史以来、 植民地化されたことなく、

外国の長期支配を受けずに済んだ恩恵が、 日本にもたらした結末である。

植民地支配を免れたばかりでなく、 世界帝国に組み込まれたことがない。

帝国秩序の埒外から、 異文化を取り込みつつ、 在来の独自性を維持できた。

もし植民地化されていれば、 思想・言論に厳しい統制が及んでいただろう。

それらを具現化する使用言語に踏み込まれるのは、 もはややむなきに至る。

言語は、 思考であり文化。

被治者を上意下達で無条件服従させる統治は、 言葉が通じないと始まらない。

発言権を一方的に増すため使用言語を変えて、 土着文化をつぶして染め直す。

言語を奪うべく教育を変え、 文化を破壊し歴史を書き換えるのが植民地管理。

–

ヨーロッパの植民地主義を逃れた 5か国

( 日本、 タイ、 韓国、 北朝鮮、 リベリア )

–

–

–

【出典】 https://www.vox.com/2014/6/24/5835320/map-in-the-whole-world-only-these-five-countries-escaped-european–

※ 日本語は追加 ( 拙訳 )※ 複数の異論あり

◆ この非情な運命は、 日本の前途に待ち受けていなかった。

徹底的な弾圧・迫害の脅威から無縁で、 他言語を無理強いされなかった。

そのおかげをこうむり、 国家の存続が危ぶまれる深刻な時局との直面

を逃れ、 国民全般の日常に外語が必須となる契機は発生しなかった。

こうして、 異質すぎて調和しがたい外来文化を、 否応なく受け入れる

危機的状況の回避と引き換えに、 当然の代償 として、

( 強制的ではあれど ) 実用に足る外語習得の時機を逸した。

これが、 日本国民の実相なのである。

–

–

■ 古代いらい日本はたえず先進大陸文化と接触してきた。

–

しかしその文化受容は 異民族による征服をともなわず、

したがって土着文化を根底から破壊するものではなかった。

–

( 中略 )

–

外国文化のたえざる受容にもかかわらず、日本は人種的

にも 文化的にもいちじるしく同質的であり続けた。

–

( 中略 )

–

鎖国下の限定的な外国文化の受容は、国内における文化的

異質性を高めるよりもむしろ独自な日本文化の発展を刺激

する機能をはたした。

–『 「 死の跳躍 」を越えて 西洋の衝撃と日本 』 pp.5-6.

佐藤 誠三郎 (著)

千倉書房、 2009年刊

■ 伝統を保持しつつ、 近代化を達成した日本

は、 国連の中では、 奇跡的な存在である。

同書 まえがき 「 新版の刊行にあたって 」

東京大学大学院法学政治学研究科教授

北岡 伸一 ( 1948- )–

※ 佐藤 誠三郎 ( 1932-1999 )の1992年刊

同題 名著( 都市出版 ) の新編集・復刊版※ 太字・ハイライトは引用者

–

–

◆ また、出生率低下により、 人口減少の局面に入ったといえど、

総人口は1億2300万超で、 世界第12位 を誇る ( 2023年 )。

【 出典 】

総務省、 世界銀行、 国立社会保障・人口問題研究所

–

- 日本の教育人口も教育支出も、 小ぶりな国とは桁違い

- 明治から150年以上、 堅実に積み重ねてきた教育制度

→ 英語教育の施策や成績も、 本来は同列に論じにくい

–

後に詳説するが、

教育方針の策定は、 現場知らずの空疎な人材に任せてはいけない。

積年のしくじりの結果がこれです。

–

–

–

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF186IG0Y4A111C2000000/

2024年11月18日付

–

–

–

現在進行形で落ち続ける英語力…

どこまでも 「 英語ができない 」 日本人

https://courrier.jp/news/archives/390411

2025年2月7日付

–

輝かしい学歴・経歴にもかかわらず、 一般人が使うリアルな英語を肌感覚で

共有できない、 頭でっかちな権力者・為政者・

【参考】 ※ 外部サイト

- 2024年 世界116か国 英語能力指数 ランキング

https://www.efjapan.co.jp/epi/

※ PDF 全53頁、 32MB

– - EF English Proficiency Index

https://en.wikipedia.org/wiki/EF_English_Proficiency_Index

EF英語能力指数 ランキング ( 和訳 )

https://ja.wikipedia.org/wiki/EF%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8C%87%E6%95%B0

– - 日本の英語力は非英語圏で53位 韓国や台湾、中国にも後れを取る

https://news.livedoor.com/article/detail/17354637/

2019年11月9日付

◆ 身内に英語ネイティブがいたり、職務上、英語が日々必要な方々は、

国民全体から見れば少数派。

諸説入り乱れる小難しい歴史話を抜きにしても、 事実として、

これまでそうだったし、 これからも大して変わらないであろう。

大多数を占める水準には、 今後も至らないと私は推断する。

終始一貫、 他国の直接干渉・本格介入なしでやってこられた、 日本の帰結

である。

–

大抵の日本人にとって、 受験・資格・趣味 に関係するだけ。

それが 「 英語の位置づけ 」。

この程度では、日本人全般に 有効な学習動機 にはなりえない。

–

人生には、 制約要因が付きまとう。–

–

時間・資力・体力 をはじめ、 リソースには限りがある。

無論、 寿命も含まれる。

–

自分の人生に不可欠となれば、 優先順位 は上がるが、

なくてもさほど困らないものに、 敢えて投資しない。

–

これが、 一般人の合理的な判断であろう。

要は、

生存戦略上、 絶対なくてはならないものではない。

「 受験・資格・趣味に関係するだけ 」の英語の優先順位が、

日本人の生活の中で真に高まる時代は、

ついぞ訪れなかった。

–

日頃、自ら使う場面がめったに生じない

のだから、英語が身につくわけない。

–

使える英語をものにしたければ、英語を使わざるをえない

環境に我が身を置くこと。

おそらく、どんな言語でもそういうもの。

世俗の荒波にもみくちゃにされつつ、 生活手段の言葉は内面化する。

–

言語習得の決め手は、持続性。

–

一度学んだら終わりではなく、 使ってなんぼの世界。

期間限定の学校教育と異なり、 日常生活は恒久的。

日常生活の過ごし方が人生の質を決める。

人生とは、日常の連続に他ならない。

英語なんぞ使わなくても、 普通に生きていける日本国民の

「 合理的な判断 」 に基づく成り行きが、現状の英語レベル。

文部省( 当時 )が、 1989年から推し進めた

「 コミュニケーション重視の英語学習指導要領 」

は、こうした環境下では形無しになる。

- 基本、相手があっての意思疎通と情報伝達

- 一体、誰との会話を想定しているのかしらん

- 普段、使わずじまいのコミュニケーション ?

–

【参考】 ※ 文部科学省 公式サイト

『 平成30年改訂の高等学校学習指導要領に関する Q&A

< 外国語に関すること > 』

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs

/qa/__icsFiles/afieldfile/2019/11/18/1422433_001.pdf

–

まずもって、 教育内容の問題よりも、 原因は簡単。

幸か不幸か、

–

■ 使わなくても、普通に生きていけるから、英語ができない

–

これぞ、 2つ目の根本原因。

–

◆ 英語は、もとよりコミュニケーションの道具。

–

受験や資格の目的手段に用いるために、 存在するものではない。

こういう食い違いからして、 教育の在り方に仄暗い陰りが宿る。

一般人が気兼ねなく表現する際、 試験問題など念頭にないはず。

人間と情報をつなぐ単なるツールが英語。

通常、 堅苦しく気張らなくてもよい対象。

英語に親しむと、 英語圏の硬軟自在な情報にアクセスしやすくなる。

出会いと可能性が地球規模で増すこともあり、 人生が彩り鮮やかに。

インターネットが普及し、 古今未曾有の度合いで身近に迫る世界。

英語発の情報を自ら取り入れられれば、 この世を見る目が変わる。

【参照】 「 自分の世界 」が広がる英語、 学びと動機と

–

–

◆ ところが、 我が国では 「 英語 → 受験勉強 」 と根を下ろした。

点数で合否が判定される、 つらくしんどい蛍雪の勤め。

上述の日本の歩みに従った首尾として、 不可避の限界 と考える。

–

–

◇ 独立を貫き通した日本は、 独自の地歩に強みを持つ反面、

いかなる英語教育を施しても、 不自然さに突き当たってしまう。

–

◆ このような特性を加味した英語教育に欠かせない視点がこちら。

将来への展望を勘案し、 全国津々浦々の実態を掌握し、 遠謀深慮の上、

–

的確な落とし所 を見出し、

–

— 焦点を絞った 英語教育 –

–

先述の通り、 日本語が母語だと、 伝わる英語に到達するまでに、

–

「 やること多すぎ 」

–

それゆえ、 絞らないと。

「 これだけ押さえれば意思疎通は可能 」 な枠組みを、 もっとはっきり、大胆に示す。

英語に不案内で、 どこから着手すべきか迷う国民に、 明確な道筋と具体例をきっちり明示。

誰もが手軽にアクセスできる 「 足掛かり 」 となる素材を、 国のお墨付きとして広く提供。

国民全般の英語力の底上げ には、 日本国内で使う見込みが立つ英語に集中 するのがコツ。

大概の国民が英語で関与する可能性のある筆頭格は、インバウンド旅行者( 訪日外国人 )。

英会話は、 使用場面を 「 訪日客の手助け 」 に傾注し実験してみて、 効果測定。

信頼できる学習素材を手広く配布し、 成長を自ら実感できれば、 優良な動機付けとなる。

極論に思われるふしもあろうが、 自分に無関係な課題に本気にならないのが、 人間の摂理。

やるべきこと、やりたいことを優先するのは 「 一般人の合理的な判断」( 前出 ) で至当。

「 生存戦略上、 絶対なくてはならないものではない 」( 前出 ) ならば、 手出しは任意。

覚悟を決め、 日本国内で使う見込みが立つ 「 訪日客の手助け 」 に絞り、 突破口を開く。

差し障りのない日常会話より大人にとって学びがいがあり、 ホスト国の腕の見せ所となる。

英語挫折の主因のひとつは、 単調な教材が退屈すぎて飽き、 げんなりと意気阻喪するから。

過去150年以上に渡って蓄積した知見を活用し、たたき台は短期・低コストで完成させる。–

–

従来の方針を改め、 現場を熟知する諸家の意見を重んじて、 学者はレビューを担当する。

パブリックコメント を積極的に募り、 専門家以外 の懸念や提案も反映させて、盛り込む。

一般人向けの語学に関しては、 一般人の実生活の態様に疎い学者は必ずしも適任ではない。

視座に大差が見られ、 学者に一任する限り、 いつまでも英語教育の抜本策を打ち出せない。

教育理論と実践を近づけるためには、 長い現場経験がどうしても必要であると私は考える。

だいたい、 「 学者の頭脳 」 は一般人の頭脳ではないので、 着眼点は実用から外れている。

理想・理論を重視するためか、 コスト・時間感覚の独特な方が一定数おられる点も不向き。

一般社会と評価基準の異なる学び舎でずっと働けば、 学者ならではの感性が育まれていく。

先ほど少し触れた日本人学校の先生方の目線の方が確かであり、 はるかに実利的に感じる。

「 通じる 」 手立てを模索する実務家と 「 正しいこと 」 を貫き通す学者の信念の違い。

英語を扱う点で共通してはいるが、 仕事内容は大幅に異なり、 要件も素質も違ってくる。

日本の英語教育には両者が必要だが、 概して 「 通じる英語 」 を知り抜くのは実務家。

理論上の教養が通用せず戦慄が走る回数は、 語学分野では実務家の方が多いに違いない。

苦情を出され、 上司に叱られ、 恥かき涙流し、 速やかに是正する折はしょっちゅうある。

現実社会にはいろんな人がいるから、物事を成し遂げるのに能力・適性・性格を顧慮する。

ありとあらゆる顧客に対処してスキルを磨くと、 多くの実務家は自然にそうなっていく。

時間通りに完遂しようと臨機応変になって、 あの手この手で意思疎通を図るのが実務家。

とんと不知案内な現場に溶け込み、 不慣れな環境と面識のない人々に揉まれて履行する。

「 正しさ 」 に執着すると一向に進まないため、 ひしと理想にしがみついていられない。

顧客は遠慮なく実務家の非を責めるが、 「 学者 」 の間違いは指摘しにくいのが社会通念。

もともと 「 着眼点は実用から外れている 」 上、 急速な世の推移と相まってずれっぱなし。

理論と運用が秩序立たない用途が目立ち、 白黒つけがたく泥臭い実用は書生論とすれ違う。

「 正しさ 」 を職責上期待された学者は、 日常表現を教える適格性があるか疑いが浮かぶ。

「 いつまでも英語教育の抜本策を打ち出せない 」 構造的欠陥を察していただきたく願う。

これから記すが、 「 正しいこと 」 を絶対視すると、 日本の英語教育は変わりようがない。

学者主導ゆえ 不首尾な成果が続く と反省し、 民間人材及び実務家を中心に据えて進める。

学者の明晰な頭脳は、 レビュアー( reviewer )として発揮される方が適材適所と考える。–

–

–

所詮、 無理難題で不完全 になるのは自明なので、「 常用漢字 」に倣い、 定期的に手直し。

–

–

受け手 ( 聞き手・読み手 ) に どうにか

伝われば 「 自信 」 と 「 喜び 」 が湧く

–

★ まず相手に通じること が、 言葉の主眼 ★

学習動機・意欲 の維持向上にも有効

◆ 「 通じること 」 を最重要視すれば、

難しい英単語や細かい文法はそれほど必要ない。

押さえるべき動詞は、 ほんの 30語 程度 でよい。

手持ちの英単語で、 どうすれば相手に伝わるか。

なにがなんでも伝達しようと、 頭がフル回転する。

自力で生き抜くための戦いで、 全身全霊が目覚める。

「 生命力 」 を高める効果のある外語の使い方である。

★ 「 底上げ 」 の立脚地は こうだ ★

日本語が ぎっしり詰まった頭で

どうやって 学んでいけば

「 完全異質 」 の英語を紡ぎ出せるか

–

根底からして異質な言語がお安く口から出るって、 結構なホラー話。

映画 「 エクソシスト 」 ( 1973年公開 ) の世界です。

適切な訓練なくして、 現実的にはあり得ないことに気づきましょう。

–

–

” Joce’s YouTube “ より

–

Joce Bedard—カナダ人女性 ↑ 推しの YouTuber

–

◆ 私の観察するところ、 日本語 「 ペラペラ 」 の英語母語話者

の頭にぎっしり詰まっているのは、 日本語ではなく、 英語。

旺文社の J.B.ハリス 先生 ( 1916-2004 ) をはじめ、 日本人

が長らくお世話になった著名な英語教育の諸家も例外ではない。

日本語 「 ペラペラ 」 なのに、 日本語の読み書きに苦労する人

の割合がべらぼうに高い 「 隠された事実 」 からも推定できる。

日本語で話していても、 彼らのメモ ( note ) は英語だらけ。

日本語中心の本格的な note-taking は、 一度も見たことがない。

※ 学者・専門家及び日本語で義務教育を受けた英語話者は除く

◆ 社外はもちろん、 社内会議でも録音禁止の状況は珍しくない。

私の現職でも、 秘密録音を禁ずる旨が明文化されている。

–

–

All non-consensual recording of conversations at the workplace is prohibited.

This includes meetings outside the workplace that deal with workplace issues and matters of official concern.

–

–

【 参考和訳 】

–

職場での会話を無断で録音することを禁止する。

職場の問題及び公的事項を扱う職場外の会議も含む。

–

–

Recording conversations without the other party’s knowledge or consent

has a disruptive, chilling, and intimidating effect on the free exchange of

ideas and discourse necessary for the efficient conduct of official business.

–

–

【 参考和訳 】

–

相手の認識や同意なしに会話を録音することは、公務の効率的な遂行に必要

となる自由な意見交換や談話を妨害し、萎縮させ、威圧的な影響を及ぼす。

–

録音前提だと、 自由な発言を萎縮させ、 疑心暗鬼に陥りやすくなる。

違反 ( non-compliance ) したら、 是正処置 ( corrective action )、

懲戒処分 ( disciplinary action )、 解任 ( removal ) などの対象

になると規定は続く。

そこで、 耳で聞き取り、 書き取る ( dictation ) 形式で記録する。

使用言語で筆記しないと、 ここ一番の時に引用 ( quote ) できず、

「 言った言わない 」 ( a he-said she-said situation ) を招く。

そのため、 その時の使用言語で書き留める能力がビジネスでは入用。

しかしながら、 和文の議事録 ( meeting minutes ) の作成業務は、

日本語 「 ペラペラ 」 な英語母語話者には依頼しかねるのが常例。

日本語を書く能力が足りないから。

「 ビジネス英語 」 に相応する、 ご本人の 「 ビジネス日本語 」

の運用能力を問われれば、 日本語母語話者としては即答に窮する。

既出の言葉を流用してみると、 「 まあまあ微妙 」。

私の率直な回答は、 「 聞く・話すの特化型、 だと思います 」。

事務系業務は根強い文書主義 ( 電子文書 含む、 前出 ) であり、

読み書き能力なしで 「 堪能 」 とは評価できないと考える。

「 ビジネス日本語ができる 」 水準に達していないことは、 うちら

に求められる 「 ビジネス英語 」 の目安に突き合わせて推論できる。

読み書きできず 「 ビジネス英語ができる 」 では一笑される日本人。

こうした 「 ペラペラ 」 が非常に多い 実情を意識しておきたい。

そうすれば、 不勉強な 「 ペラペラ 」 には惑わされにくくなる。

音が極端に少ない日本語の 「 聞く 」 「 話す 」 の難易度は

そう高くない一方、 「 書く 」 「 読む 」 がとても難しい。

日本語の特徴 ( 初級・中級 ) である。

日本人の皆様、 「 ペラペラ 」 にだまされることなかれ。

がらんどうな 「 ペラペラ 」 を見破れず、 憧れる人が多すぎ。

既に述べたが、

中級以上の英語に熟達している日本語母語話者の英文原稿は、

ほぼ例外なく原文の英語のままであり、 著しく対照的である。

こういう日本人は、 英語で話している時のメモは、 英語中心。

両言語で、 議事録や報告書を一通り作成する語学力を有する。

–

【参照】 速記と通訳に求められるスキル ( 素質も ) は違う

◆ 「 本能的に 」 習い覚えた母語 ( 第一言語 ) の威力は絶対的。

「 ペラペラ 」 の人たちと仕事をすると、 嫌でも見えてくる不具合。

私個人の経験談にすぎないとはいえ、 前掲のごとく、

「 ペラペラ 」 はすごいが、 あまり惑わされない方がよい、 と書ける

くらいの、 直接体験 ( firsthand ) に基づく根拠は山ほど持っている。

–

私たちと違い、「 日本語が ぎっしり詰まった頭 」 を持っていない。

英語の取り出し方が、 私たちとは顕著に違っている。

つまり、 日本語母語の頭から英語を紡ぎ出す経緯をよく知らない。

日本人学習者の抱え込む窮状を経験上あぶり出すのは事実上不可能。

日本語母語話者の指導者の存在意義を私が強調してきた論拠である。

–

–

日本語ネイティブの疑問点が氷解する水準の、高度な日本語力

を踏まえた教授技術を会得することは、 決して容易ではない。( 中略 )

■ 日本人の英語教師は、いつの時代も 必須 の存在

( 中略 )

「 なにが 」 「 なんで 」 分からないのか、分からない。

その解決に近づけるのは、 日本語に疎い外国人教師側ではない。

日英は万事が天地で完全異質であるから、 どちらかの言語が初級者

レベルならば、 理論上の違いを解き明かす技量は望めないと考える。2言語間の気の遠くなる奥行きを 「 肌感覚 」 で知る段階にないと。

私の観察するところ、 概して表面的な教えと学びに終始している。

非母語話者が得心する水準の文法と構文の初歩的な釈義ができない。

上澄みをすくった程度では、 複雑な理論を丁寧に解説しきれません。

我が国の英語教育の根本的な解決策にならない人材であることを強調したい。

英語習得に支障を来す 「 母語干渉 」

( mother language intervention )の

具体的仕組みを、 我が身で完膚なきまでに味わい、

それを踏まえて教えられるのは、 日本人側の特権。

–

–

” Please be aware that – “ より

–

この視界は、 日本の英語教育が永年見過してきた核心を照らし出す。

さらに、 「 学者の頭脳 」 とまではいかなくても、 平凡でもない。

実は再現性に乏しく、 参考程度のアドバイスが少なくないと考える。

◆ 試験対策 ( 受験・資格 ) ではなく、

日本人全般の英会話力の 「 底上げ 」 が目標ならば、

–

「 頻出フレーズ 」 → 「 基礎文法 」

–

この順序が効果的。

語学的には正攻法ではなく、 あまり好ましくない手順といえども、

英文法は後回しにする方が、 「 底上げ 」 には有効と考える。

–

通じること を最優先するなら、 この順番で学ぶ方が確度は高い。

–

一般的な日本人にとっての英文法の難しさを考慮すれば、 後回し。

自信をつけるためにも、 文法より 「 頻出フレーズ 」 を先に置く。

文法が分からず、 英語から遠のく大勢の国民の挫折を逆手に取る。

‐

時間的・能力的に余裕がない場合、 手つかずで終わるべきは英文法。

「 通じない英語 」の 悲しい失望

で終わるよりは、 ずっとましで、

日本国民の自信と幸せにつながる

–

※ 具体例は後掲

–

母語を剥奪されなかった私たちは、 外語なしでも生きてはいける。

強制されてないから、 中身と方法は自由自在に仕立ててよいのだ。

学習内容を自ら選ぶ余地があるから、 利己的・国利的に精選する。

日本人の幸せと日本が繁栄するためと割り切り立案することである。

平たく言えば、 日本人が自信を高められる英語教育 を施すこと。

自信の築き方は人それぞれだろうが、 相手に伝わらない英語の授業が、

自信につながるとは考えられず、 エネルギーの消耗を余儀なくされる。

税金を注ぎ込んで、 無力感と羞恥心のくすぶる日本人を量産している。

◆ 英語がうまい方が自信がありそうかといえばそうでもなく、 英語を

使いこなそうと果敢に立ち向かう人が自信を強める傾向が見受けられる。

失態・落胆・侮辱・赤っ恥の一切合切が、 血となり肉となり糧となる。

大恥かくほど克明に覚えられて、 ” No pain, no gain. ” を地で行く。

外語を常時使って働く者ならば、 実体験から分かり切った道理である。

汚辱と恥辱にまみれ、 面子を失い、 懲りずに日英を学び続けて半世紀。

使ってみることがいかに有意義か知り尽すので、 がみがみ言い立てる。

—

–

–

誰かに話したくなる人生で役立つ雑学まとめ

https://www.youtube.com/watch?v=vcAoowDs6_k&t=603s

2024年10月6日付 ※ 動画全長 12分58秒

–

外語の巧拙と自信は直接関係はなく、 意思疎通で大半は自信が高まる。

でたらめ英語を自信満々に話すノンネイティブの外国人を無数見てきた。

出所不詳の得体の知れない謎の矜持をぶら下げており、 気圧される。

ためらいなさそうに自己流英語をまくし立てる蛮勇は、 国民性なのか。

「 通じれば間に合う 」 と腹を据え、 場数を踏んで獲得している模様。

YouTube などで、 ノンネイティブの多種多様な英語を物色してみよう。

◆ なまりの強い英語の話し手の代表として、 有名人の中で推奨したいのは、

- 俳優 アーノルド・シュワルツェネッガー ( 1947- )

- 政治家 ヘンリー・キッシンジャー ( 1923-2023 )

ご両所の母語はドイツ語。

40歳代までのご両名の発音に耳をそばだてると、 明白な 母語干渉 が察知可能。

ニクソン、フォード政権の国務長官 ( 1973-1977 ) を務めた後者の発音は、

米国の高官に任命され続けた経歴が怪訝に思えるくらい、 ショックで脱力する。

インド出張時に、 てっきりヒンディー語だと思い、 静かにしていたら、

通訳しろと促され、 全部英語で話していたと知り、 驚いたことがある。

皆目分からない英語だったが、 1週間後に7割聞き取れるようになった。

30歳代半ば、 人間の能力の可能性と可塑性を強烈に嗅ぎ出した出来事。

「 ペラペラ 」 から程遠くとも、 自信がつく英語 はできるのである。

すなわち、 趣旨が伝わる基本的な英語力 を重視し、 照準を定める。

「 英語を使う喜び 」 に未体験だと、 伝わる勢威を思い描けない。

下手でもいい、 トライする気迫がないと、 永久に英語はできない。

「 英語を使う喜び 」 を経験すると、 英語の見方が変わっていく。

下手な英語で人助けができた人と、 使わずじまいの英語の名手。

いずれかと言うなら、 どっちの方が自信と運気が上向くだろうか。

失敗してもめげずに、 行動を重ねる人だけが、 成果物を手にできる。

潜在能力にもかかわらず、 失敗を恐れ、 行動しない人は数限りない。

◆ 「 訪日客の手助け 」 で主に受け持つ役は、 相手を教え導く役目。

教える側には優位性があり、 気後れしなくてよい気楽さはメリット。

指南者として、 手引きする上で必要な回答の英語を集中して習う。

英語が必須ではない日本人全般であれば、 実用に即する方が妥当。

手掛かり・足掛かりになる取っ掛かりは、 文法ではなくフレーズ。

理想にとらわれると、 このまま空回りに満ちた難路が待ち構える。

愚策に弄ばれた日本人の大部分が、 英語と疎遠な生涯を送る定めに。

学校で英語が苦手だったからと切り捨てるのは、 心が受験生ゆえん。

考え方と手法を抜本的に改めればどうにかなるのに、 もったいない。

教育方針の策定は、 現場知らずの空疎な人材に任せてはいけない。

四角四面な 「 万年受験生 」 の偏狭な マインドセット は捨てる。

「 ミス厳禁 」 の心構えのまま、 外語を学ぼうとするのは愚か。

通じることを 優先する方が

実践的な ニーズ にかなう

フレーズとは異なり、 英文法だけ知っていても、 まず通じない。

煩瑣な英文法は忘失するが、 なにかしらは残って役立つフレーズ。

「 底上げ 」 を目指すなら、 英文法は後回しにするしかない。

英文法がよく分からない国民が過半なので、「 後付け 」 が最適解。

過半数が未達成の難度では、 「 底上げ 」 にそぐわないからである。

英語の不得手な日本人が多い2つの根本原因は、 先に書き記した。

–

1) 言語的に完全に別物の日英

2) 日本語のみで支障ない日常

–

言語に加えて、 「 物事の見方を左右する、 文化的な違いも天地 」

英語関係者が 日本語の文法 に詳しくない盲点も、 私は問題視する。

日英は、言語の性質が雪と墨

そもそも論として、 努力云々などの個別的な域にはない懸案である。

すとんと腑に落ちるには難度が高すぎで、 大多数には現実離れ。

万事に天と地の開きが見られるためで、 真に理解するのは至難の業。

根源的に相異なる実在であり、 永遠に交わらざる平行線をたどる。

大まかに総括すると、 日本語と英語には互換性・親和性がない。

The Japanese and English languages are highly incompatible.

本源を一にする 印欧語族 とは別格の、 第一義的な不調和である。

あちらの根っこはつながっている。

この点を過小評価したのが、 日本の英語教育が犯した最大級の過ち。

現に 「 できたつもり 」 「 できるつもり 」 の勘違いが圧倒的多数。

日本語とだいぶ違うため、 単語・文法・英文読解・リスニング・

日常会話・ビジネス会話など、 ばらばら分けて教わることになる。

英語の資格取得が、 上達に直結すると言い切れない点も悩ましい。

–

◆ 原理を理解せずに暗唱するだけなら 「 九官鳥 」 だが、 後付けで

文法も習うのが私の提案だから、 文法無視の丸暗記では決してない。

基礎文法を体得しない限り、 外語はまともに書けず、 応用も利かず。

これこそ、 「 本能的に 」 習い覚えた母語 ( 第一言語 ) との違い。

しかし、 一般人が外語で意思疎通を図るのに、 高度な知識はいらない。

趣旨の伝達には、 中学校レベルの 単文 ( ⇔ 複文 ) を集めて事足りる。

日本国内で訪日客を支援する英語には、 決まり切ったパターンがある。

パターンをきちんと会得すれば、 「 手掛かり・足掛かり 」 にはなる。

学習上の 「 手掛かり・足掛かり 」 を無理やり作ってしまうことだ。

いわば、 算数における 「 九九 」 の位置づけで、 必修にする。

漢学の素養を培う、 古来の 四書五経 の 素読・復読に近い役割。

過半数の日本語母語話者は、 こうもしないと英語に歩み寄れない。

猛勉すれど弾き返され疎外され、 ろくすっぽ使わず徒労に帰する。

我と我が身に手繰り寄せる弾みなく、 跡形もなく忘却して悔いる。

心残りで痛恨がよみがえり、 何度か学び直すが不出来で続かない。

数知れない学習者が歩む非生産的な悪路を思えば、 胸がじんと痛む。

語学上の旧来の陋習を続けていると、 このままずっと英語ができない。

なぜなら、 日本語と英語は、 なにもかも異にする言語と文化だから。

日本の英語教育が望み薄であることは、 かなりの日本国民が感づいている。

第二言語習得論は、 正真正銘の学問で学説・学派・論点も多岐に渡るが、

結局、 日本語母語話者には凡百の 「 科学的 」 習得法は当てにならない。

○○生まれ、 ○○発を標榜する英語習得法も、 出ては消えての繰り返し。

長年、 日本人全般に施してきた英語教育の評価しかねる出来が証明する。

無様な負けっぷりの 賽の河原 に我慢ならず、 情け容赦なく再掲するぜ。

–

–

–

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF186IG0Y4A111C2000000/

2024年11月18日付

–

公教育で受けた英語教育に会心している国民はほとんどいないのではないか。

とすれば、 これまでの英語教育には大きな問題があり、 軌道修正を要する。

日本の将来を見越し、 前代未聞のてこ入れを敢行し、 一擲乾坤を賭すべし。

◆ 具体的には、

日本人視点の日本語母語話者用の 「 手掛かり・足掛かり 」 を新設する。

「 手掛かり・足掛かり 」 がないから作り、 みっちり仕込む方が確実。

日英の言語・文化が天地霄壌である以上、 人工的に作らないと不可能。

なにもかも異にするとの解釈が正鵠を射ており、 大要を再度書き出すと、

- 万事に天と地の開きが見られるため、 真に理解するのは至難の業

- 根源的に相異なる実在であり、 永遠に交わらざる平行線をたどる

「 手掛かり・足掛かり 」 の構築には、 荒唐無稽な絵空事の胆力を要す。

「 科学的 」 に検証された方法が無益なら、 現場発の奇天烈版を試行。

「 手掛かり・足掛かり 」 を国が設ければ、 自学自習がしやすくなる。

「 どこから着手すべきか迷う国民 」 が激減し、 大いなる救いとなる。

「 最低これだけやっておけば伝わる 」 との安心感が自信を強化する。

それを 「 踏み台 」 とし、 自分の生き方に沿う英語を各自で積み重ねる。

英語を使わない人生でも、 「 九九 」 同様、 利用可能な状態に保っておく。

手一杯なら、 仕組みは学ばなくてよいから、 ざっと使えるようにしておく。

誰もが入手できる音声素材や動画が幅広く提供されれば、 低コストで済む。

そうすることで、 最低限の英語力を維持でき、 急な出番でも気合が入る。

これは、 自信になる。

–

–

どんな人間嫌いでも、 どうにか外語が通じると、 ついつい笑顔になる。偏屈なこわばりが解け、 素直な安堵にあふれ、 顔一面ぴかぴかきらめく。

天使かと思うほどだ。

気まずさと不安にこらえながら、 言葉の壁を乗り越えたその目の輝き。

これまた通訳者として、 まざまざと何度も目撃してきた。

–傍から見ていても、 人間の生命力と気概の素晴らしさに胸が熱くなる。

それほどまでに絶大なパワーを秘めているのが、 外語運用の力である。

めったにありつけない非日常の知的興奮だが、 発想次第で日常に息づく。

適切な方法で学習に没頭していると、 不平不満にかまう隙がなくなる。

考え方・手法を改めれば、 シンプル英語は過半数の日本人が実現可能。

–

–

「 日本語と英語の違い 」 より

–

◆ 無縁だった 「 英語を使う喜び 」 を味わうと、 英語を見る目が変わる。

曲がりなりにも遂行し、 直接お礼を言われる充実感たるや、 一生忘れまい。

及ばずながら人助けできた事実と心意気が呼び水となり、 向学心がもたげる。

「 案外いけるかも … 」 「 あともう少しだけ、話せるようになれれば … 」

英語は他人事でなくなり、 バイリンガルの仲間入りする未来図がちらつく。

これぞ直接体験 ( firsthand ) の力強さで、 現実味のある欲求が生まれる。

あれほど嫌だった英語の意義をたちどころに納得し、 かくして軌道に乗っかる。

身近なきっかけが、 際立つ 「 優良な動機付け 」 になる利点は先ほど書いた。

「 ペラペラ 」 に過剰にこだわる無意味さと 「 使ってなんぼ 」 を痛感する。

シンプル英語を使いこなせるようになると、 なぜか生きる力が強まり楽しい。

現実世界でなにより効力を発揮するのが、 タイムリーな趣旨の伝達だと悟る。

この域に達するチャンスは、 あまねく日本人に巡ってくるのが、 日本の趨勢。

若い頃に英語に縁がなかったならば、 ますます感極まり魂に深々と染み入る。

–

語学は深遠。

–

–

★ なんといっても、 一部の

–言語能力のピークは

「 70歳代 」

にやってくる

高齢に至っても、 そうそう諦めなくて 大丈夫

–

人間の能力のうち、 最も長持ちする筆頭格が、 言語能力 だから。

‐80歳代は、 ややピークを過ぎたばかり。

( 中略 )

「 新しい自分 」 に思いがけず出会えた熟年、 無上の愉快を味わう。

「 英語は無理 」 でなかったことを、 晩年に悟る。

言葉の世界は奥深く、 死ぬまでじっくり付き合える。

ご自分の 「 特性 」 によく合う学習法で学び続ければ、

ゆるやかな右肩上がりで、 着実に伸びていく。

方法さえ間違えなければ、 裏切らない努力となる。

( 中略 )

一度聞き取れるようになった単語などは、 元気に学び続ける限り、

大概これからも聞き取れるから、 上げ調子の上り坂 ということ。

これが、 積み重ね型の学びの強みで、 晩熟の 「 語学 」 がそう。

後述の 「 結晶性知能 」 = crystallized intelligence と重なる。

–反対は、

「 流動性知能 」 = fluid intelligence。

若さが有利になる早熟型の能力で、 「 丸暗記 」 が典型。

だから、 英語学習をお勧めする。

尻上がりなので、 気が滅入りにくく、 加齢が味方になる。

私自身、 若い頃よりすいすい仕事が進み、 愉快痛快。

頭の健康に有益と実証されているから、 老後こそ語学や。

–

【参照】 語彙力のピークは70歳代、 バイリンガルはぼけにくい

【参考】 ※ 外部サイト

日本人が知らない 「 品格の英語 」 – 英語は3語で伝わりません

–

https://www.newsweekjapan.jp/stories/carrier/2019/04/3-129.php

2019年4月2日付

–

上記の記事では、 「 通じれば OKは 高リスク 」 と主張されている。

おっしゃる通りだと思います。

それでも生意気申し上げたい。

「 3語で伝わりません 」 ではなく、 最低限なら伝わると私は考えます。

一応、 伝わるけれども、 無作法な言い回しになりがち ということ。

よくある例は、 意図せず高圧的に聞こえてしまい、 不遜に響く 命令形。

–

品格がどうこう言う前に、 ひとまず意思伝達ができることが先決では。

国民全般の英語力の底上げなら、 シンプル表現こそ肝心 と信じます。

たとえぶしつけでも、 まったく通じないよりは、 自信がつきやすい。

3語前後の英語表現は、 義務教育を経た日本人の大多数が達成できる。

–

◆ 昔から現在に至るまで、 3語前後の英語力で海外の現場仕事に携わる

日本人監督者の方々は、 仰山いる。

込み入った時のみ通訳者を起用し、 普段は立派に任務をこなしている。

伝達を重んじ、 正しい文法に気を取られていない点は言うまでもない。

なんか不思議な気がするが、 共通点は英語以外の腕前とお人柄が達者。

コミュニケーションの奥義を究めた感で、 貴重な教えを学び取れる現象。

考え方と手法を改めれば、 必要最低限の意思疎通は日本人のあらかたが

できると私が確信するのは、 こういった実例を直に見聞してきたから。

◆ まとめると、 日本国民全般の英語力 「 底上げ 」 に向けて、

–

■ 「 手法 」 を改める :

文法よりは 「 頻出フレーズ 」 を先に置く

■ 「 考え方 」 を改める :

「 正しいか 」 ではなく、 意向が伝わるか

■ 理由 :

日英は言語・文化が完全異質なので、 やること多すぎて習得困難。

万事が天地、 深い理解は大抵なし得ず、 勘違いと自信喪失を招く。

正確な英語を厳格に求めると、 行動力が萎え、 傍観者になりがち。

通じること を最優先し、 文法は後回しの方が実用的で結果良好。

◆ 通訳者も 「 ペラペラ 」 よりは、 伝達を重視するのが大原則。

プロであれば、 概ね 「 ペラペラ 」 であるが、 流暢なしゃべりが

狙いではなく、 話者の言わんとする趣意を残らず伝えるのが仕事。

「 ペラペラ 」 な響き以上に、 他言語に置き換えた中身が問われる。

誤解されやすい点であるが、 プロも流暢さ以上に伝達内容を尊重する。

なぜだか 「 ペラペラ 」 に憧れる日本人は多いが、 けったいな話だ。

日本人に巣くった、 この 「 ペラペラ 」 幻想が目を曇らせている。

まぎれもない現実の話、 がらんどうな 「 ペラペラ 」 は少なくない。

「 芸能人の英語力ランキング 」 が好例で、 日本育ちの某アイドルが、

俳優の 真田広之 ( 1960- ) より英語ができるなんてことないです。

※ この手の冗談めいた代物を、 本気で信じる人はセンスなさすぎ

英語で仕事するプロたちは、 流暢さに拘泥無用なほどの実力を具備する。

「 ペラペラ 」 なんかより、 実質的な重みのある技量がないと稼げない。

試験では測定しがたいから、 現場ではてんで注目されないのが英語資格。

コミュニケーションの原点に立ち戻ると、 内容重視なのは当然である。

コミュニケーションを文面上で通訳する、「 翻訳者 」 に似る仕事運び。

” vocal about – ” では、 AIの誤訳例をたんまり挙げて解き明かした。

一部再掲する。

–

–

一方、 多くの実務家は、 原文をもれなく反映した訳文作りに注力する。原文ありきの翻訳だから、 実務翻訳者は原文を重視し、 常に尊重する。

あえて序列すれば、 訳文のとうとうたる流麗さの優先順位は下がる。

まずは原文に忠実に訳すことに集中し、 訳文の円滑さは二の次となる。

出版翻訳で見かける 「 超訳 」 は、 最初から訳文の滑らかさを狙う手法。

原文尊重から脱却した 「 英意和訳 」 であり、 従来の翻訳からは外れる。

翻訳の原則は 「 原文尊重 」 なので、 逸脱を防ぐために照合は必須である。

すらすら読めるものの、 「 嘘まみれ 」 な機械和訳はいくつも上に提示した。

–

◆ 絶望的に困っている人間は、

–

「 品格 」 ではなく、 有用な援助が欲しい。

–

品格の提示は無理でも、 土地勘のある市民なら、 サポート提供は可能。

一般的な成人であれば、 その場でなんらかのお手伝いはできるものだ。

それを実現させる基本的な英語力を身につけることが、 課題なのでは。

現実として、 助けてもらった訪日客が 「 無礼な英語だ ! 」 と怒るか。

途方に暮れていた方のほとんどは、 とことん安堵し、 満面笑顔になる。

それこそ感涙にむせぶかのように、 「 アリガトウ 」 と言ってくれる。

寸足らずだったとしても、 お役に立てた証左。

逆の立場に置かれたらと仮定すれば、 すぐ分かる気持ちではなかろうか。

不満足な言葉遣いとはいえ、 それよりも救出に乗り出した情熱が心を打つ。

人の思いやりを目にして、 言葉遣いの巧拙など気にならないのが普通。

表情・語り口からも、 悪意・邪心の目論見は一切ないことは看取できる。

大急ぎで助太刀に駆け付けてくれた一般人に、 そう不機嫌になるもんか。

いざとなったら、 ずばずば命令調で畳み掛ける方が一段と進展したりする。

時間がかかると焦燥感をあおるので、 物怖じせずにがんがん進めていく。

「 品格 」 やら 「 丁寧さ 」 やら、 教養を吹き飛ばす感のある非常事態。

再び下品に例えると、 いきなり下痢に襲われ、 今にもピーピー漏れ出そう。

言葉の通じない異国で錯乱すると、 「 無礼な英語だ ! 」 の元気は出ない。

動揺しまくった挙句、 見るからに疲れ切ってしおれているような人ばかり。

英語の言い回しが乱暴になっても、 とりあえずOK、 尻込みしないことだ。

窮地に立たされ、 身に染みる ” Deeds not words. ” ( 言葉でなく行動 )。

口先の親切よりは、 きりきりしゃんと手を貸してくれる姿が物を言う。

この辺の理屈は、 立ち会う実経験が足りないとすっかり的外れ になる。

–

–

◆ だから、 学者はまずいのよ。

きっと、 頭は明敏でしょうが、 生々しいリアルな感度が概して鈍い。

大変失礼ながら、 日本・日本人・日本語・日本文化 に通暁していない、

並大抵の外国人の 「 学識者 」 「 有識者 」 もこの部類。

–

前言を繰り返すと、 とんちんかんだわ。

–

現場知らずだと、 こうなる。

–

こういう人たちが、 日本人の英語学習を複雑にし、 気概を削ぎ挫く。

現場にいない人たちの机上の空理空論。

座学と現場は違う。

実際の動向に明るい、 関係者各位の心密かな冷笑を招いている言動と態度。

私は憤慨している。

–

–

著者は、 原文と訳文の照らし合わせ工程の重要性がよく分かっていない。おそらく、 翻訳や突合作業の実体験を積んできていないため、 本書など

でおかしな提案をしていても、 一切自覚できないのだろうと推量する。

学問を業とし、 実務経験に疎い学者・研究者によく見られる弱点である。

–

–

” Vocal about – ” より

–

どんなに努力しても英語ができるようにならない、 私たちの 「 痛み 」。

まるで分かっていない。

胸底から噴き上がる、 猛烈な 悔しさ と 恥ずかしさ と 屈辱 …

全然知らないわけだ。

–

苦々しい失意と無念に耐え忍ぶ、 屈辱感に歪んだ面持ちを無数見てきた。悔しさに打ち震える、 すさまじい苦しみようを幾度も目の当たりにしてきた。

あの恨めしそうな目つき。

これがどういう感情だか、 屈折したその心情を私はとてもよく知っている。

弊サイト制作の主たる動機である。

–

「 日本語と英語の違い 」 より

–

うちらの痛みに鈍感だから、 正義を気取り、 無邪気な講釈を垂れまくる。

–

絶え間ない お為ごかし であり、 国民全般の英語力の底上げ に役立たず。

大志と自負心を根こそぎ摘み取り、 打ち砕く横柄さを自覚されているか。

ありていに言えば、 口幅ったいこと言うなよ。

外国人には計り知れないほど、 学びの苦しみをなめ尽くしてきた日本人。

–

日本人が知らない 「 品格の英語 」 – 英語は3語で伝わりません

ではなく、–

外国人が知らない 「 努力の英語 」 – 3語でどうにか伝わります

–

題名をもじってあげました。

–

–

大抵の 印欧語族 の人は、 ここまで高い語学ハードルを見たことない。

–状況が違いすぎて、 この苦労を思い描くことは、

彼らには不可能に近い。

プロの通訳者・翻訳者として、 しょっちゅう感じ入る意識のギャップ。

彼らには把握しきれぬ事案と知悉し、 余計な説明などいたしませんわ。

日本人が耐える苦しい気持ちを安易に推量するのは、 軽佻浮薄な態度。

中途半端な見識で半可通を振り回されると、 かえって面倒くさくなる。

「 知らないくせに生意気こくな 」 と反感が募るから黙ることにしている。

–

–

「 日本語と英語の違い 」 より

◆ いらぬお節介で、 出しゃばる暇があるなら、

「 識者 」 らしく、 もっと学びましょう。

–

「 日本語 」 を。

「 現実の社会 」 を。

「 一般人の生活 」 を。

––

–

学問を業とする学者の皆様とは、 日常生活の優先順位も頭脳も違うのです。

仕事・家事が終わった深夜に、 疲れ切った心身で勉強する孤独感のきつさ。

どうやっても不振で、 さっぱり手応えがなく、 とめどない自己嫌悪が襲う。

このやるせなさを、 45年以上味わってきた私は、 よく知る思いと自認する。

–

→ 50歳代に入るまで、 からっきしダメだった話は、

” skin “、 ” aware “、 ” toxic “、 ” 視覚化 “、 ” 単語 ”

–

両語がどれくらい乖離しているか。

–

気の遠くなる奥行きを 「 肌感覚 」 で理解されていますか。

–

親身かつ有益な助言を与える上で、 これらを意識するのは大切かと思います。

–

「 正しさ 」 を守り抜かなくてはならない、 教育者・学識者・有識者のお立場から

のよかれと願う提言でしょうが、 想定する受け手の具合を見極めるよう努めないと、

実効性に欠けるのみならず、 多勢を傷つけ、 混迷に引きずり込む正論と考えます。

–

◆ 品格を求める段階に達していないのが、 大方の日本人の英語力。

最初から、 正しく上品に表現できれば、 そりゃ世話がないわ。

それを狙った果てが、 今までの日本の英語レベルではないのか。

–

日本語の初学者に、 初めから丁重な敬語を期待するのは非現実的。

さしあたり 通じること が大事で、 学習動機の維持にも有効。

英語でも同様で、 真摯に勉強に取り組む学習者は感じ入る。

◆ 自力で初動対応できる英語力は、 日本人の自信をぐっと引き上げる。

緊急時は、 必要最低限を伝えるコミュニケーションが身を救う。

ミスしてはいけない試験と違い、 なりふり構わず意思伝達する。

大枠を伝達する際、 細々とした文法の正確性にこだわらない。

聞き手も、 いちいち文法面に期待しない。

どっちみち、 そんなゆとりはないもんだ。

–

■ 目指すべきは、 通じる英語

■ 拙くても、 趣旨が伝わる基本的な英語力が大事

–

人間同士のコミュニケーションは、 あいまいさ・仕草・連想の連続。

だから、 五官で捉えた五感 とジェスチャーを交えて意思疎通を図る。

あとは、 必要に応じて通訳者などを介して表現すればよい。

現地で応急手当てを試みつつ、 医療従事者に引き渡す流れに似通う。

やり方を間違えなければ、 日本人の大部分が狙えるゴールである。

–

語学は 「 際限がない 」 ので、 対象者に合わせて、 折り合いを決める。

外語教育の方針は、 国民全般とそれ以外を一緒くたにしてはならない。

ごっちゃにして、 一律に戦略を定めてきたから、 おかしくなっている。

練度不問で押し付けるのは筋違いであり、 必要性も各人各様なのが外語。

理想・真理を追求してもきりなく、 「 的確な落とし所 」 の検討こそ要。

「 品格 」 以上に、 最低限

通じることを 優先する方が

実践的な ニーズ にかなう

明らかに困っている人を地元民が救えば、 双方に幸せと喜びをもたらす。

住民らが自発的に適宜救援すれば、 どれだけ心強く、 気が安らぐことか。

正確な英語を厳格に求めると、 いざという時、 親切心が萎えてしまう。

当初持ち合わせた度胸とは裏腹に、 腕をこまねく傍観者に成り下がる。

–

–

時代が今後どう変わっても、 日本語母語話者の困難な側面はそう変わらない。より学びやすく進化していっても、 言語の本質は変わらず、 相容れないまま。

晩成型の学びであるため、 幸い右肩上がりの上達が期待できる点も変わらない。

素質と力量に合うやり方で正しく続ければ、 老若男女不問でしっかり報われる。

AIの普及で、 英語を自力で使える人と機械頼みになる人の二極分化が加速する。

AIがやってくれるから心配無用と楽観視し、 潜在的な英語力まで衰えていく。

AIありきで、 インプットもアウトプットもおろそかになり、 能力が低下する。

片や、 語学の奥深さを感知し勉強し続ける人とでは、 次第に著しい差がつく。

–

–

「 日本語と英語の違い 」 より

◆ もっとも、

仕事で英語を使い、 お金をもらう、 事務系ビジネスパーソン が、

「 3語 」 で不十分というのは、 当然であります。

私自身、 そのうちの一人ですから、 この点は一も二もなく同意します。

弊サイトの主な想定読者様である、 英語の 「 中級学習者 」 にとっても、

「 3語 」 では役不足で、 「 品格の英語 」 の対象者に該当するでしょう。

将来、 英語圏への留学・就職・移住を希望する人も、 この範疇に収まる。

その道の学者・研究者・専門家を志す際も、 「 3語 」 を上回るべく要求される。

目標が違うプロ・セミプロの基準は別で、 軌を一にするはずないのが常識。

同じ野球でも、 「 プロ野球 」 と 「 高校野球 」 を同水準で論じない。

どちらも食うか食われるかの真剣勝負だが、 同じ土俵で向かい合わない。

あるいは、 草野球を楽しむアマチュア選手にプロ野球の厳しさは不相応。

並々ならぬ犠牲を伴うのがプロの道、 無報酬で立ち入るべき世界でない。

こと英語教育に限っては、 久しく混こぜにしてきた異常さに気づくべし。

【参考】 ※ 外部サイト

英語を赤ペンで添削すると 「 上から目線 」 ?

ロッシェル・カップさん 「 問題なのは … 」

–

https://globe.asahi.com/article/14790746

2022年12月15日付

–

日本の厚労省が発行した英文の間違いを指摘し、 日本人の反発を食らった。

「 通じればいい 」 「 上から目線 」 「 アメリカ人の傲慢さを感じる 」

日本に住む英語ネイティブの衒学的な尊大さが鼻につき、 激情を揺さぶる。

把握できない対象に、 反発する傾向のあるのが人間で、 ましてや英語関連。

日本人全般に根付いた、 とてつもない 痛み、悔しさ、恥ずかしさ、屈辱。

歪んだ感情の反映であろうが、 前出の 「 一緒くた 」 にも起因している。

受け手が不特定多数で、 属性も英語力もごっちゃであったため、 こうなった。

英語力が高ければ言い分が理解できるので、 そうそう感情的になりにくい。

当該ツイートの発信者は米国人コンサルタントで、 至極真っ当に弁明する。

「 私が指摘したかったのは、 システムとプロセスの問題だということです 」

「 失敗を指摘しないと改善はないのに 」

どことなく見地がかみ合っておらず、 優れた添削なのにもったいない話である。

ずば抜けた頭脳に恵まれても、 心情を洞察し汲み取る力のない評者は珍しくない。

否、 非凡な学才ゆえに、 学業が結実しづらい一般人の苦悩を心から思いやれない。

日本人に通底する 屈辱感 への無神経さは否めず、 媒体を慎重に選ぶべきだった。

例えば、 英語学習者向けの出版物なら、 大いに面目を施したものと予想する。

You may be right, ma’am, but I must say that you are also arrogant,

rude, callous, disrespectful, indiscreet, insensitive, and inconsiderate.

–

「 英語は簡単 」 などと、 気安くほざく人間 ( 国籍不問 ) は、日本語と英語の 「 全体像 」 をまるで理解していない勉強不足の不届き者、

または、 飛び抜けて俊逸な才覚の持ち主のいずれか。

–

–日英の 「 4技能 」 を 厳密に試験 すれば判明する。

日本語と英語、 両方の 「 4技能 」 すべてが大事。

殊に、 産出能力 ( 書く・話す ) をしっかり検査。

言語の真の運用能力は、 「 書く 」 に表れやすい。

その場で 課題を出し、 実力を確認するとよい。

詐欺師かどうか、 すぐ分かる。

残念ながら、 詐欺師だらけ。

外語の場合、 基礎文法を知らないと、 まともに書けない。

「 4技能 」 のうち、 「 書く力 」 はごまかしにくい。

したがって、 日頃の学習量と取り組み姿勢を反映する。

今は機械翻訳 ( AI ) が身近にあり、 見抜きづらい。

日本語ペラペラの 英語教育系 YouTubers の一部に、 要注意。

参考にはなるものの、 学術的な裏付けに欠けた感覚的理解

に基づく生半可な知識をまき散らしている諸賢がのさばる。

–仕事で外語を使う機会のほとんどない層からは受けがよい。

–

ペラペラでも、 両言語をその場で書かせれば、 正体はバレる。地味で地道な長期的研鑽を要するのが、 「 書く力 」。

–

抜き打ち作文 ・ 新聞の音読で、 詐欺師を看破

–

めっきがはげます。

–「 日本語と英語の違い 」 より

–

◆ 日本語があまり読めないということは、

日本の英語学習者向けに書かれた日本語の参考書を、

どれも精読できていないと推断できる。

日本人が取り組む教材を、 よく知らないということ。

英語を教わる側であるなら、 もしやと不安になる。–

そういう 日本語ペラペラYouTubers の背後には、

日本語の有名参考書が、 これ見よがしに飾ってあったりする。

「 ご自分でお読みになりましたか ? 」

それとなく尋ねてみたくなる。

もし読んでないなら、 画面に映さない方がよい気がする。

教える側として、 いくらなんでも恥ずかしい。

integrity のもろさをさらけ出す。

本格的な語学訓練においては、 華やかな局面はごく一部。

こつこつ蓄積していく静かで謙虚な忍耐強さが問われる。

慎ましくしたたかな根気で、 へこたれずに粘り抜く営為。

文法を含む言語理論を修得するには、

文献を渉猟し、 閲読する必要がある。

その道のプロなら、 言うに及ばない習わし。

当人の日本語の読み書きについて意地汚く指摘したいのではない。

そうではなく、 外語習得の真の難しさを知るに至るほどの鋭意で

努力してこなかったことと、 その自覚が足りないことを述べたい。

日本語ペラペラと言っても、 満足に読み書きできないのであれば、

先述の日本語の難しさに、 真っ向から挑んでこなかったのだろう。

外語習得の困難を知覚する語学力に未達なのではと疑いたくなる。

隘路に迷い込み、 出口が見えず絶叫して悔しがる絶望をご存じか。

英語の4技能を希求する私たちの、 あの血眼の奮励を思い起こせ。

毎晩の自習、 定期試験・受験・資格の対策、どれほど勉強したか。

地道な努力を積み上げて習熟した人は、 たやすく報われない骨身を

削る難路を這いつくばってきたから、 気安く 「 簡単 」 と言わない。

◆ 絵日記ほどの日本語すら書けない日本語ペラペラの人は、 全国に遍在する。

小学校低学年レべルの文章力のない外国人たちが、 日本語を知り抜いたつもり

で粋がり、 日本人学習者にいきっているのが日本の英語業界の隠された秘密。

–

業務上の文面やり取りは、 英語または機械翻訳 ( DeepL など ) 頼み。

よっぽどのことがない限り、 困らないし、 バレないのだろう。

日本語の著作物は名義貸しで、 ゴーストライターに書かせる慣習が常態化。

または母語で仕上げ、 翻訳者が和訳するのだが、 和訳者の名は出てこない。

–

語学を教える立場であれば、 顔から火が出る知的怠慢だと私は感じるが、

彼らの衷心は、 外語にさしたる思い入れを持っていないのかもしれない。

–

–

私は 「 Foreign Language Review Services Department 」

( 多言語証拠解析部 ) の部長職なので、 部の雇用には当然

深く関わっています。日本語関連の仕事に関して私は何百と言う面接を行ってきましたが、

人を落とす最も多い理由は 「 日本語能力不足 」 にあります。

と言うか、98%以上 それです。「 中学 ~ 高校を通して日本語を選択し、大学4年間日本語を専攻し、

日本で外資系で3-4年仕事経験あり 」 等の履歴書を持ち、

日本語で面接してみると日本語がぐちゃぐちゃ、

日経新聞等の記事を音読させてみようとすると、

全然読めない、 意味も分からない等と言う人も全然珍しくもありません。そういう履歴書を持って、 日本人とも結婚していると言っている方で

全然ダメだった面接もありました。そういう人は私の部署では雇えませんが、

結構競合では雇ってもらったりしているのを見るのは驚きます (^_^;)別にそれらの人は履歴書を偽証しているとか、さぼって来ていたとか

言う問題では無く、それぐらいに努力しても 「 ビジネスレベル 」

の日本語を身に着けるのは難しい のだと思っています。

–

–

https://jp.quora.com/gaikoku-nin-kara-shitara-nihongo-ha-muzukashii-gengo-nanode-suka-muzukashii-to-kanji-ru-tokoro-ha-nande-suka/answers/1477743736859710

–

※ 2024年3月22日 アクセス※ 改行・色・太字は引用者

–

無分別に一括してなぞらえると、 「 駐在員の配偶者 」 の外語が日常レベル。

仕事で昼夜揉まれて活用しない限り、 「 ビジネスレベル 」 には至りがたい。

–

–

–

現在進行形で落ち続ける英語力…

どこまでも 「 英語ができない 」 日本人

https://courrier.jp/news/archives/390411

2025年2月7日付

【参考】 ※ 外部サイト

- ビジネス日本語を教える

https://cotohajime.net/2024/12/30/business-japanese/

2024年12月30日付

◆ ともあれかくもあれ、

日本人全般に対する教育は、

シンプルに徹する英語 が、

成功の秘訣。

なぜなら、

日本語と英語は、

全面的に違いすぎる から。

–

→ 「 日本語と英語の違い 」 ( 図入り ) にきめ細かく記した

–

「 通じること 」 を、 最優先 に置く。

正しい文法と作法は、 尊ぶべきものだけれども、 私たちの大半が重きを置く、

実人生では 「 通じること 」 が命綱。

英語はあくまでも外語。

言葉の原点に戻るべし。

厳密な正確性よりは伝達。

意向が伝わることを優先。

応用を利かすのはその後。

アマチュアとプロは違う。

正しい文法は尊ぶべきものだけれども、

日英の総合的な雲泥の差を加味すれば、

深入りしすぎる前に切り上げないと、

それだけで人生が終わってしまう。

–

プロであれば、 好き嫌い抜きで、 強行突破する折が多々生じる。お金をいただいており、 正式に職責を負うためで、 言うを俟たない。

対して、 アマチュアの英語学習者の場合、 苦手でしんどい課題に、

あまり時間をかけすぎない方が、 好手ではないかと感じている。強行突破で金稼ぐプロ以上に、 不振に見舞われる危機に立たされる。

–( 中略 )

–非現実的な 「 理想 」 に執着するよりも、 ご機嫌に続ける方が、

最終的に勝ることは、 おびただしい学習者の挫折を見て学べる。最初から欲張らずに、 さして無理なく継続できるペースを保つ。

不得手分野は、 そこそこ自信がついてから、 戻ってくればよい。

一旦棚上げにし、 得意分野をきびきび歩む方が、 ぐんと伸びる。

手つかずでも、 影響がなさそうであれば、 後回しまたは手放す。

辞める・病める人間になる前に、 達成しやすい目標に修正。

自己評価が健全で成熟した勇気のある学習者なら、きっとこうする。

–” no need “ より

–

–

★ 中級の大人であれば、苦手分野には構わず

相性と力量に釣り合う、 得意分野の「 生の英語 」 に絞り、

–日常にぶち込む

「 人生に残された時間 」 との兼ね合いを考慮すると、

苦手分野に近づかない勇気と決断は大切。

英語で稼ぐプロとは違う。

プロは 「 お金をもらう側 」。

予算も設備も人脈も桁違い。

実力と努力量も当然違う。

「 お金を払っている側 」 の中高年であれば、

暮らしが 「 楽しくなる 」 学習法がベター。

得意分野の英語を突破口にする。

手痛い挫折から逃れられ、 ご機嫌に続く。

–「 日本語と英語の違い 」 より

–

日常にそんな機会はない ?

そう、 だから英語ができない。

ぶち込む機会が平素になければ、 オンライン英会話などで作り出す。

「 ネイティブキャンプ 」 及び 「 レアジョブ 」 を推す。

【 景品表示法に基づく明示事項 】 ↑↑

ご両社とも、アフィリエイトのリンクではありません。

対価 ( 紹介料 ) は一切いただいておりません。

記事の右端と下部の広告欄は、アフィリエイトです。

( 2026年2月 現在 )

趣味を含むライフスタイルを、 可能な範囲で2か国語環境に改造する。

「 英語でなんて言うんだ 」 と調べ、 好きな領域をバイリンガルに。

機会ゼロだと便便だらり身につかず、 英語を運用できるようにならない。

使い道を作り出し、 速やかに実行して、 一気に脳に焼き付ける。

こうすれば、 自律性・能動性を保ちながら、 ずんずん学習が進む。

どんどん使ってやれば、 新入りも喜び、 ちゃんと定着してくれる。

–

–

個人的関心と職業を上手に組み合わせていくと、 非常に強力な威力が加わる。自信と自尊心が強化され、 人生が好転する相互作用・相乗効果を実感できる。

自己肯定の循環が発生し、 人生の運びが好調となり、 生きる力が湧いてくる。

地位・名誉・年収などの外的報酬動機から内的動機にシフトすればなおよろし。

高齢になっても、 支障なく続けられるのは、 自分志向の内的動機付けゆえん。

–

–

「Gmail」で作る単語帳 より

–

気に入った作品は執拗に反復し、 暗唱するまで仕上げると、 堅固な支柱が立つ。得意な分野に集中して、 英語の柱を立て並べながら、 基盤を踏み固めていく。

中級の大人は、 大好きな方面の英語をとっかかりにする方が、 楽に成長できる。

子どもと違い、 自分の素質に合う分野はどの辺か、 ある程度は目星がつくはず。

いかにも教科書的な進捗よりは、 得意分野から足場を固める方がスムーズに捗る。

外堀を埋めるのではなく、 造詣が深い専門の牙城に直に切り込む方が実は楽ちん。

英語力は不十分でも、 動機が盤石、 なぜだか話の流れは分かり、 継続しやすい。

英語から遠ざかる隠れた原因は、砂をかむ教材で、げんなりと意気阻喪するから。

何十年も生きてきた大人が、 学生向けの素材で勉強し続けるのは大儀でならんわ。

基礎力を備えた中高年の中級学習者は、 興味津々な素材中心に進めていくのが吉。

刺激的で飽きず、 持続できて自己肯定感が高まり、とんとん進展し心が折れない。

–” no need “ より

–

◆ 自己完結的な語学もあるが、 国民対象の公教育の主目的にはなりにくい。

税金をふんだんに投入する以上、 趣味的用途で終わるわけにはいかないのだ。

外部との相互作用がある方がなにかと張り合いになり、 刺激が増えて学べる。

–

–

世界最大級のターミナル駅でも、 うろうろ当惑する訪日客を見かけるのが日本。

自分の英語力でも通じると思えれば、 親切な日本人は手を差し伸べるだろう。

ほどほどの自信でも励みになり、 助けを求む外国人を支援でき、 結構尽くめ。

まともに通じないことが分かっているから、 小っ恥ずかしくて、 手を出せない。

何年勉強しても、 伝わるレベルに達しないなら、

それは間違いなく 「 悲劇の英語教育 」 である。

母語も外語も、 受け手の理解度及び反応に寄り添い、 語彙運用する気遣い

が望ましい。

→ 通訳現場で、私が心掛けている対処法は、 ” perceive ” でご紹介

–

真面目に頑張っても通じないのだから、 つまらない。–

喜びが伴わず、 期間限定の 「 お勉強 」 で終わる。

当たり前の流れ。

多年に及ぶ、 汗と涙の刻苦勉励が、 あたら台無しに。

非常にもったいなく、 もう悔しくてたまらない。

–

— あんなに頑張ったのに … あの努力はなんだったんだ …

— こんなに勉強してきてるのに、 ろくに通じないって …

–

くじけて、 いじけて、 卑屈な人間が大量発生。

英語を使う喜びを、 過半の日本人が知らない。

–

ひどい教育。

若さの浪費。

人生の損失。

もったいない。

–

「 自信 」 と 「 喜び 」は、 「 生きる力 」 を生み出す。

学習指導要領 で唱えるならば、 こうやって習ってもらえばよい。

–

–

◆ しかも、 この種の「 自信 」と「 喜び 」が与える勇気は、 若い人に限らない。

じいさん、ばあさん、おばさん、おじさんをも勇気づけるのが、 意思疎通の達成感。

見知らぬ訪日客に、苦手な英語で道案内できた暁には、 我を忘れて、ルンルン気分。

本心からうれしそうな謝意に、 緊張が解け、 なんだか照れくさく頬がはち切れそう。

とても感謝される人助けであるため、「 生きててよかったな ♪ 」 と感じたりする。

両者ともども、必死に知恵を絞った末、 終生忘れがたき出来事になりうるインパクト。

見ず知らず同士が気軽に声掛けできる、 安定した治安と安心安全な国柄はもちろん、

あらかた穏やかで懇切丁寧な日本人の心遣いの現れ。

迷子になった訪日客が好んで回顧するのが、 目的地まで連れて行ってもらった話。

パニックに陥り泣きたくなった時、 さっと近寄り手招きで誘導してくれたと披露。

–

–

While I was in Japan,I got lost and a random stranger

guided me to the place I needed to get to.

–

–

( 日本で迷子になった時、 見ず知らずの人が

目的地まで案内してくれました。)

–

「 言葉は通じずとも、 精一杯心が込められていた 」

感慨無量の面持ちで幾多が証言する。

–

- 迷子と道案内

が最も沸き立つトピックに感じるが、

- 戻ってきた落とし物

- 親切な交番

- 清潔な街並み

- 店員の入念な接客態度

- ずらっと並ぶ自動販売機

- 大人もはしゃぐガチャガチャ

- ぶらりと散歩できる夜道

- 絶賛やまぬコンビニ王国

- 靴・傘置き場の存在

- ゆかしき整列乗車

- 定時発着の交通機関

- 異世界の地下街

- 別天地のメイド喫茶

大盛況の土産話。

“ Only in Japan moments ” として、 懐かしがられてきた回想の数々である。

延々と果てることない礼賛は壮観で、 手放しの褒めようにくすぐったい気持ち。

–

【例】 ※ 英文 ( 数万点 のコメント → 途中クリック、下までスクロール )

https://www.quora.com/What-is-an-%E2%80%9COnly-in-Japan%E2%80%9D-moment

–

◆ 苦境の救済が、 時代・世代を超えて継承される評価となることは歴史が証する。

ことによると、 日本の美点が拡散され、 この上ない民間外交のきっかけにもなる。

日本人を見る都度、 かつて極東の異境で助けてもらった思い出が押し寄せ、 自国

の日本人留学生らに対し、 恩送り ( pay it forward ) したくなるかもしれない。

少なくとも、 日本と日本人に意地悪するという邪気は起きにくくなるに違いない。

先人がつなげてくれた慈しみの絆が、 時空を超越して作動し、 人の心を突き動かす。

余沢にあずかり、 余徳に浴し、 後世の日本人も徳にあやかるようにと願うのが人情。

「 通じる英語 」 に多くの日本国民が親しむことは、 万般に渡り、いいこ

これくらいの会話力を学校教育で目指し、成就できれば、 英語教育の潮目は変わる。

未来ある次世代の若者はもとより、 日本人の幸福感に快活な刺激を及ぼすことだろう。

◆ 観光大国を志す方策は、 日本の活性化と生き残りを図るための妙手と私は信じる。

インバウンド需要を喚起し、 持続可能な経済成長の基盤として中長期的に強化する。

訪日客に力添えを要請された時は、 英語力を試す願ったり叶ったりのチャンス到来。

片肌脱ぎながら、 英会話にトライしてやるぜ、 といった小気味よさがあってもよい。

ここは日本なのだから、 片言の身振り手振りで、 助け出そうと働き掛けてみることだ。

不安感に負けず、 思い切って踏み出す意気込みは、 自信につながるようにできている。

繰り返すと、 現実として、 助けてもらった訪日客が 「 無礼な英語だ ! 」 と怒るか。

押し並べて、 右も左も分からず心細く、そんなに怒る余裕も気力もないから、大丈夫。

切羽詰まっているためか、 こっちの言葉遣いにさほど気を留めていられないのである。

–

総じて、

–

「 勤勉で賢明だが、 英語は不得手な日本人 」

→ 日本にやってくる外国人は 織り込み済み。

–

「 なんとか通じた 」 との成功体験が、 心に活気を与え、 生命の息吹を吹き入れる。

関与した全員の記憶に残りやすく、 長期的にも好都合に展開する説は、 前述の通り。

事あるごとにやり取りを思い返し、 胸にときめきを覚えるよすがとなる一期一会。

◆ 防犯上、 旅行者は用心深く身構えるのが国際的な通念だが、 犯罪に巻き込まれる

心配の種が少ない日本では、 純粋に存分に観光を楽しめて外国人に大変喜ばれている。

脈々と受け継がれた古き良き伝統と、洗練された近代テクノロジーのギャップが魅力的。

近年の円安で急増した観光客の分散を含む オーバーツーリズム 対策すら始まっている。

–

【参考】 ※ 外部サイト

- 国交省、オーバーツーリズム対策会議を設置へ

https://www.travelvoice.jp/20230830-154132

2023年8月30日付

– - オ-バーツーリズム防止への省庁横断会議、観光庁が施策を整理、

マナー違反や混雑に対処する具体策を提示

https://www.travelvoice.jp/20230929-154322

2023年9月29日付

– - 日本郵政出資の 「 免税品自販機 」で客数10倍、訪日外客1.7兆円市場の今

https://forbesjapan.com/articles/detail/69472

2024年3月21日付

– - Overtourism in Japan Is Getting Worse

https://www.tokyoweekender.com/japan-life/news-and-opinion/overtourism-japan/

2024年6月19日付

– - Tokyo and Kyoto Make Fodor’s ‘No List’ for 2025

https://www.tokyoweekender.com/japan-life/news-and-opinion/tokyo-and-kyoto-make-fodors-no-list-for-2025/

2024年11月28日付

– - オーバーツーリズムの処方箋 観光を日本の武器とするために

https://www.jiji.com/jc/v8?id=202501overtourism

2025年1月18日付–

–

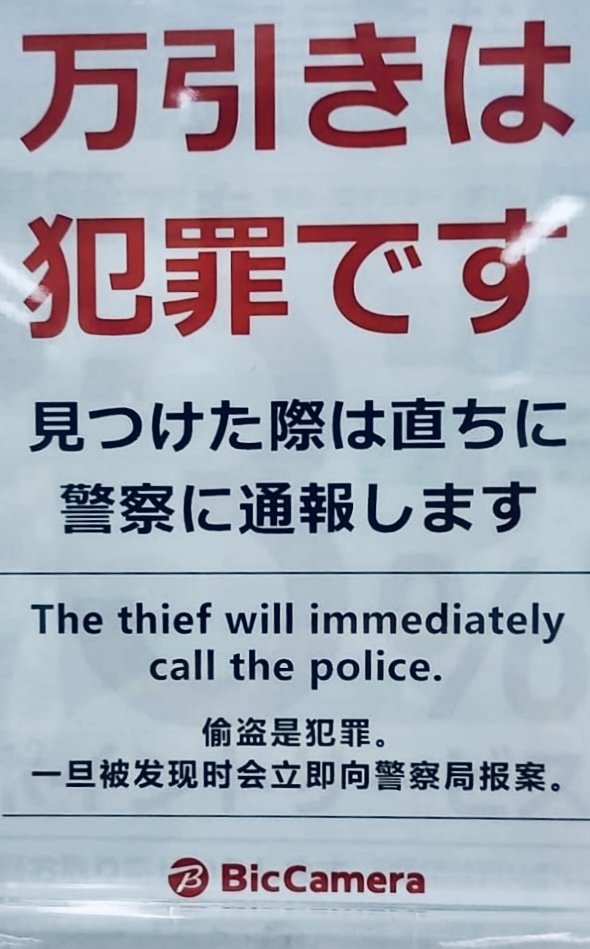

◆ 街中の妙な英語表示は、 日本観光の一環として人気があり、

英語力の期待値は低め。

–

▼ thief が自ら通報してくれるお店 🤣

–

▲ 主語抜きの邦文を機械英訳した失敗例

( 2023年 ビックカメラ なんば店 )

ペラペラ英語は期待されていない。

おっかなびっくりでも平気の平左。

–

–

私たちの英語は 「 へたっぴ 」 だと既にバレている。

「 プロ野球 」 でなく 「 草野球 」 の英語でいける。

なにも取り繕うことなく、 堂々とヘルプすればよい。

–

–

上述の通り、 「 be動詞 」 は 「 極めて基礎に位置する 」 英語の必須知識。議論の余地はないが、 実は「 be動詞 」 を抜いても、 おおよそ趣旨は伝わる。

その証拠のひとつとして、 記事見出し ( headlines )・ 看板 ・ 掲示板 ・

格言 ・ 慣用句 ・ 常套句では、 「 be動詞 」 と 「 冠詞 」 を略すのが一般的。視認性を重視する指示・注意喚起と等しく、 簡潔明快を旨とするため、 英文法

の基本から逸脱する表記が少なくなく、 「 be動詞 」 と 「 冠詞 」 なしが普通。プロの手による文言とはいえ、 「 be動詞 」 と 「 冠詞 」 を省略 して世間一般

に公開され、 必要十分な情報伝達ができている。

–◇ 「 見出し 」 英語の解説は、 こちらが秀逸 ↓

英語ニュースの読み方 ( 見出し編 ) RNN時事英語

–「 be動詞 」 が分からないと通じない、 と神経質になりすぎないことだ。

大意は伝わるから、 学習者は英語の間違いをそんなに恐れないでよい。

日本人はむしろ、 英語を使わずじまいになる損失に、 神経質になるべき。

これこそ深刻な事態、 人生を費やし骨折り損のくたびれもうけに終わる。

–

–

” Please be aware that – “ より

–

–

【参考】 ※ 外部サイト

■ 1位は日本 – 2024年、ひとり旅で訪れたい国トップ10

–

【英文】

https://www.forbes.com/sites/jonisweet/2023/12/29/10-most-popular-solo-travel-destinations-for-2024-according-to-new-report/

2023年12月29日付

【和訳】

https://forbesjapan.com/articles/detail/68387

2024年1月7日付

■ 米大手旅誌の魅力的な世界の大都市ランキング2021、

トップ3を東京・大阪・京都が独占

–

https://www.travelvoice.jp/20211006-149800

2021年10月06日付

–

Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2021

The Best Cities in the World ( 大都市部門 )

- 1位:東京( 日本 )

- 2位:大阪( 日本 )

- 3位:京都( 日本 )

–

–

■ 「 外国人が日本に魅了される理由、トップ9 」

https://japan.stripes.com/travel/top-9-reasons-why-foreigners-are-fascinated-japan

2022年2月26日付 ※ リンク切れ

–

Japan is a perfect destination for solo travelers, couples,

friends or families.

You feel safe everywhere, at any time of the day.

Transport is incredibly efficient and reliable,

streets are always clean and there are plenty of lodging

and food options to fit any budget.” Top 9 reasons why foreigners are fascinated by Japan“

【 参考和訳 】

「 外国人が日本に魅了される理由、トップ9 」

日本は、 一人旅にも、 カップルにも、友達同士にも、 家族連れにも、

最適な旅行先です。

いつでも、 どこでも安心安全です。

交通機関は信じられないほど効率的なので信用できるし、 街はいつも清潔。

宿泊施設と食事の選択肢は豊富に用意されており、 どんなご予算にも

見合います。

■ 「 観光立国推進基本計画 」 を6年ぶり改訂、 閣議決定

3本柱は 「 持続可能な観光 」 「 消費額拡大 」 「 地方誘客促進 」

https://www.travelvoice.jp/20230331-153224

2023年3月31日付 ※ PDF 全78頁、 2.2MB

◆ 「 海外移住 」 の希望先としても、 日本は 「 大人気 」 である。

–

–

移り住んでみたい国( 日本を希望する国は水色 )

2020年 1-10月実施、 Google ( グーグル ) の 「 海外移住 」 検索結果

Which are the most popular countries for moving abroad ?

( 海外移住で人気の国はどこですか ? )https://www.remitly.com/gb/en/landing/where-the-world-wants-to-live

–

–

■ 名詞 ” relocation ” = 「 移転 」 「 移住 」【発音】 rìːloukéiʃən

【音節】 re-lo-ca-tion (4音節)■ Relocation Country = 移住先の国

–

ぶったまげて、 目を見張る地図。

ことさら、 米国 と カナダ と オーストラリア の ” JAPAN ” に着目。

なんでこうなる … お尻 がこそばゆくなるわ。

単に、 日本社会の実態を知らない外国人の感傷的な思慕の念にすぎない、

と唾棄するのは勝手だが、 これほど所望されるとは衝撃的でなかろうか。

” My dream country is Japan.” みたいな書き込みもちらほら見聞きする。

さして認めてこなかった母国日本の長所を、 心より愛惜したくなってくる。

本調査は、 科学的な検証を経ていないと考えられるが、 既記の「 安定した

治安と安心安全な国柄はもちろん、 あらかた穏やかで懇切丁寧な日本人 」

という定評の確立と周知なくしては、 あり得ない調査結果と言ってよい。

他方で、 「 日本のパスポートは世界最強 」( 2018年~ ) は事実である。

–

–

–

https://www.henleyglobal.com/passport-index

2023年4月

–

–

◆ どうにも際限のない英語学習なのだから、

「 これだけ押さえれば意思疎通は可能 」 な枠組みのありかを見定めて、

実行できる体制を作ることこそ、 為政者・施政者の課題なのでは。

–

- 公教育の場合、 現実と巧みに折り合う見識 が、

なおさら問われる。 - なぜなら、 国内の 地域格差 と 経済格差 に配慮

しなければならないからである。

” regional and economic disparities ”

” geographical and financial disparities ”

–

下記 『 毎日新聞英語版 』 や ” Japan Times ” などの 使用語

・ https://mainichi.jp/english/articles/20191028/p2a/00m/0na/013000c

・ https://mainichi.jp/english/articles/20191101/p2a/00m/0na/002000c

・ https://www.japantimes.co.jp/news/2019/11/17/reference/outsourcing-english-tests

–

実に 難問 だらけだが、 灯台下暗しに知らんぷりのまま、

生徒をないがしろにしつつ、 高遠な理想を掲げても、

空転 は必至。

今回の英語民間試験の見直しを迫る勢いを導いたのは、

幼稚な憧憬を打ち破る力を擁した、現場の本気である。

【 追記 】

2021年7月、 2025年以降の導入断念を正式公表( 文科省 )

–

本当は、英語はめちゃくちゃ楽しいのに …

–

できるようになっていくうれしさは、半端ではない。

あたかも、大好きなペットと話せるようになる喜び。

ペットと違って、 英語の使い手は 15億人 もいる。

英語母語話者( 英語ネイティブ )は、 世界の全人口の 約 5%。

つまり、 世界の 95% の人にとって、 英語は母語ではない。

15億人の英語力は様々であることを体感できれば、 気が楽になる。

国内に友達はできなくても、 外国在住の同好の士に巡り会えたりする。

相手の方が、 ブロークン だったりする。

ブロークン 同士でも、 心は共鳴し、 共通する話題で豊かに盛り上がる。

いつも見慣れている光景に、 新鮮な変化が訪れる。

心地が上向き、心身の調子が向上する感触の楽しさ。

経験すれば分かる。

◆ 2021年夏、 東京オリンピックの最中に、YouTube 動画

のコメント欄にあふれた文言が、

” Welcome to Japan ! ” ( ようこそ日本へ ! )。

選手らを歓迎する真心のこもった、 日本からの呼び掛けである。

このたった3語のメッセージが、 びっしり幾重に連なるコメント

欄をいくつも見つけ、 ある種の迫力とおかしみと感銘を覚えた。

かわいい絵文字や顔文字で差別化していたりする。 ※ 後述

ほっこりすると同時に、 日本人の実直さを垣間見た。

コロナ禍の中、 遠路はるばる来日してくれた海外選手たち …

どうしても皆様を称えたい、 励ましたい、 感謝を伝えたい …

こういった大勢の日本人の熱い思いが、 英語でコメントする

勇気を奮い立たせたのではなかろうか。

いろいろ調べて、 やっとたどり着いた英語表現かもしれない。

生まれて初めて書いた英文コメントかもしれない。

使い慣れない英語で投稿する興奮と高揚は、 いかばかりであろうか。

以上は勝手な推量であり、 これらの裏付けはかなわぬものの、

この際、 そんなことはどうでもよろしい。

自発的・内発的な動機や感激が生む、 意欲と行動力のすさまじさを、

ぜひとも力説させていただきたいのである。

やはり、 自ら英語を使ってみたいと思う日本人は、 大人数いるのだ。

国民のやる気を、 無下にあしらっている感のある英語教育を許すまい。

◆ 以下、 ” shrug off ” より再掲。

‐

–

日本発祥の 「 絵文字 」 は、 ” emoji ” として世界中に普及している。

- ” I signed off the post with a sad face emoji. ”

( 悲しい顔の絵文字で投稿を締めくくった。) 😔たくさんの絵文字なら、 名詞の複数語尾 “ s ” を伴い、 ” emojis “。

【発音】 imóudʒi

【音節】 e-mo-ji (3音節)「 イ モゥ~ ジ~ 」 「 イ モゥ~ ジ~ス 」 と私には聞こえる。

英語に取り込まれる際、 出だしの母音の発音は、 /i/ になってしまった。

/i/ は、 「 イ 」 と 「 エ 」 の中間的な感じで、 短く発音する母音の

短母音 ( short vowel )。

–

【参考】 UnicodeのEmojiの一覧 ( 外部サイト )

◆ ともあれ、 「 英語 → 受験勉強 」 で凝り固まってしまった

土壌が悲しい。

相手に伝わらない英語をせっせと吸収し続けた星霜ここに幾十年。

未来を担う人材はおろか、 日本人全般の自己肯定感を毒してきた。

–

■ 英語に挫折したトラウマを抱える国民が数知れず

■ それどころか、 過半を占める様相を呈している

■ 日本人に自信喪失をもたらしてきた英語教育

■ 「 教育 」 の趣旨に反する、 国民への裏切り行為

–

やり方が根本的に間違っている。

■ 日本人の活力を奪う、 大いなる損失

なんとも歯がゆく、 もったいない。

渦中の英語民間試験については、 稿を改めて考察したい。

–

↑ 結局、 2年後の2021年に、 文科省は導入を断念した ↓

–

【参考】 ※ 外部サイト

文部科学省、 2025年以降の英語民間試験の 導入断念を正式公表

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE29CLA0Z20C21A7000000/

2021年7月30日付

教育は 国の発展の基盤 である

経団連

–

「 これからの教育の方向性に関する提言 」

https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/003/honbun.html

( 社 )日本経済団体連合会

2005年1月18日付

–

–

◆ 表題 ” conclusive ” に話頭を戻す。

【発音】 kənklúːsiv

【音節】 con-clu-sive (3音節)

語源は、 ラテン語 「 閉じる 」( conclūdere ) の過去分詞形。

–

ここから生じた語が、 動詞 ” conclude “。

【発音】 kənklúːd

【音節】 con-clude (2音節)

–

分解すると、

- con → 接頭辞 ” com “「 完全に( completely )」 の異形

- clude → ” close “「 閉じる( to shut )」と同義

- conclude → 「 完全に閉じる 」から「 終える 」の意

” conclude ” は動詞のみ。

- 他動詞 「 完成させる 」「 結論する 」「 締結する 」

- 自動詞 「 話を結ぶ 」「 結論を出す」「 合意に達する 」

「 終える 」の意味合いを保つので、割と分かりやすい。

” conclude ” の重要度・頻出度は、 取り立てて重要でも頻出でもない。

- 重要度:<3001~6000語以内>

- 書き言葉の頻出度:<1001~2000語以内>

- 話し言葉の頻出度:3000語圏外

形容詞 ” conclusive ” は、 ” conclude ” から派生している。

よって、 格下と推測できるが、 実際に全項目ランク外。

- 重要度 :9000語圏外

- 書き言葉の頻出度:3000語圏外

- 話し言葉の頻出度:3000語圏外

いずれも、 LDOCE6( ロングマン ) の指標に基づく。

ただし、 ” conclusive ” と ” conclude ” の両方とも、

< Academic Word List > ( ※ )入りしている。

※ 英語圏の大学教科書の頻出単語570語

おびただしい英単語の中では特筆に値しなくても、

教育・学問分野でそれなりに使われていることを示す。

そうでなければ、弊サイトでは取り上げない。

–

–

◆ ” conclusive ” の位置づけは、大したことない。

それでも、キーワードになりがちの形容詞である。

定訳の 「 決定的 」 「 最終的 」 には既に触れた。

この辺りを説明した後、 一気に脇道へ逸れてしまった。

–

今月2019年11月、 英語民間試験延期の余波が連日報道された

ためか、想念がそちらに移ろい、 ” conclusive ” は 日々に疎し。

本筋から外れ、 ぐるりと大回りしたが、 読者様にとって

余計な寄り道であったとすれば、 申し訳ない。

◆ 「 決定的 」 「 最終的 」とあれば、 日本語でも目を引く。

先に指摘したように、 ” conclusive ” も強い 存在感 を帯び、

手早く結論を確かめる上で役立つ。

冒頭の記事見出し5本を、 再度挙げる。

- Martian landslides not conclusive evidence of ice–

- X report fails to offer conclusive evidence–

- Conclusive evidence leads to arrest for 2018 rape–

- No conclusive evidence that death penalty has deterrent effect–

- Conclusive Evidence the 9/11 Planes were NOT REAL

すべて実物。

中級学習者 の実力なら、 ひと目で大意をつかめるはず。

” conclusive ” を抜くと文意が変わるが、 差異を把握できるだろうか。

–

◇ 「 見出し 」 英語の解説は、 ここが秀逸 ↓

英語ニュースの読み方( 見出し編 ) RNN時事英語

–

–

◆ 仕上げは、 3大学習英英辞典 ( EFL辞典 )。–

要点にハイライトを引いた。

“ conclusive ”

- showing that something is definitely true.

OPP: inconclusive

( LDOCE6、ロングマン )

– - proving something, and allowing no doubt or confusion.

OPPOSITE: inconclusive

( OALD9、オックスフォード )

– - proving that something is true, or ending any doubt.

Opposite: inconclusive

( CALD4、ケンブリッジ )

–

【発音】 –kənklúːsiv

【音節】 con-clu-sive (3音節)

–

軒並み1文語釈で、 反意語 ( opposite 、opp. ) も一致。

” inconclusive ” は、

否定の接頭辞 ” in ” 「 不・非・無( not )」を

” conclusive “ に加えたもの。

【発音】 ìnkənklúːsiv

【音節】 in-con-clu-sive (4音節)

–

「 決定的 」 「 最終的 」 を否定するので、

「 決定的でない 」 「 最終的でない 」 の意。

既述の通り、 ” conclusive ” は語源に沿う。

多義ではなく、 反意語の意味もシンプル。

次の5つは頻出の言い回し。

辞書にもメディア報道にも、 判で押したように出てくる。

–

-

a conclusive argument

( 決定的な論拠 ) -

conclusive evidence

( 決定的な証拠 ) -

conclusive findings

( 決定的な調査結果 )

-

a conclusive proof

( 決定的な証拠 )

-

conclusive results

( 最終的な結果 )

それぞれ 「 be動詞 」( 下線部 ) で言い換えた例は、

- “I don’t think this argument is conclusive.”

(この論拠が決定的とは私は思わない。)

– - ”The DNA evidence was conclusive.”

(DNA証拠は決定的だった。)

–

- “New findings are conclusive.”

(新たな調査結果は決定的である。)

–

- “The proof has been conclusive.”

(証拠は決定的とされた。)

– - “The test results were conclusive.”

(テスト結果は最終的なものだった。)

※ 「 be動詞 」 = be、am、was、been、will be、is、were、are

反発買いまくった英語民間試験は、さしずめこんな具合かも。

- “No one seems to be sure whether the outsourcing

of English tests would be a conclusive solution to

Japan’s English-language education system.”

–

◆ 以下、 ” perceive ” より再掲。–

‐

” vocal about – ” には、 その他の誤訳例もたっぷり掲載している。

( 図入り、 実名入り )

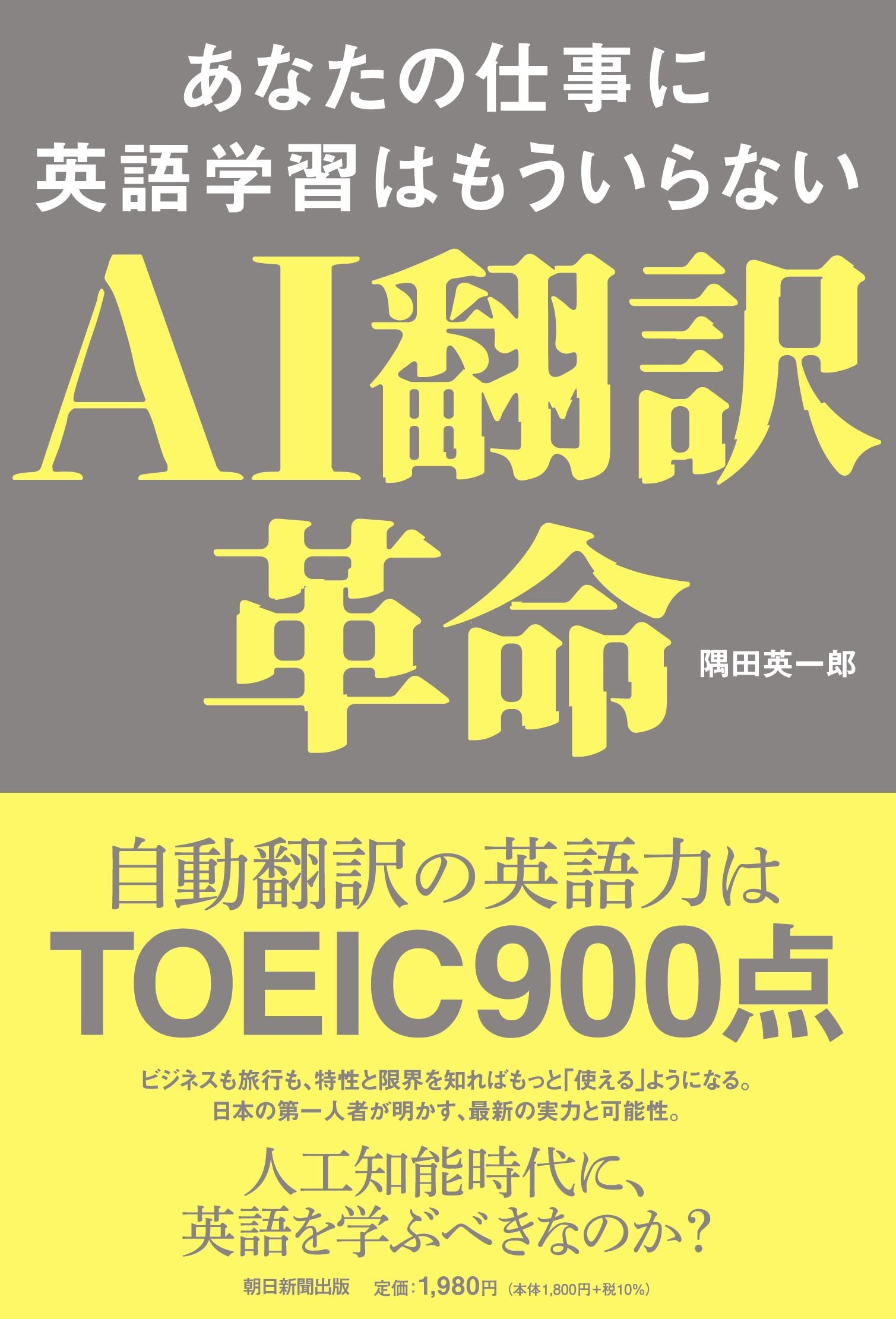

『 AI翻訳革命 』 と題する和書 ( 2022年刊 ) の 評論 も試みた。

–

–

–

『 AI翻訳革命 あなたの仕事に英語学習はもういらない 』

隅田 英一郎 (著)

朝日新聞出版、 2022年刊

四六判並製、 272頁

–

↑ ひと口で愚見を申し上げると、

–

でかでかと表紙に掲げる販促文言として、

これで大丈夫なのでしょうか。

–

–

自動翻訳 の英語力は TOEIC 900点

–

日本人の大好きな英語資格だから、 この上ない説得力を持つが、

現場の内幕に熟知する者が読めば、 気恥ずかしくなるだろう。

–

–

人工知能は TOEIC900点 の英語能力ネイティブ一歩手前 に到達した

–

同書 p. 22.

–

思わず苦笑してしまう。

” vocal about – ” で理由を述べた。

学者・研究者の視座はユニークである旨、 改めて思い知った。

誤訳の恐ろしさと語彙運用の機微を知らぬ 「 日本の第一人者 」。

–

★ とんでもない趣旨を、「 第一人者 」 が恬として表明する 「 トンデモ本 」

–

–

自動翻訳の歴史・仕組みの詳述と引用文献は素晴らしく、さすが 「 日本の第一人者 」 とつくづく感服する反面、

素人じみた翻訳実務の解説とのギャップがもったいない。

–

◆ 「 打開策は全件を自動翻訳で処理してしまうことだ 」

( p. 212. )

とは、 いかんともしがたい思考回路。

–

「 精度9割 」 やら

「 TOEIC 900点 」 やら

「 ネイティブ一歩手前 」 やら、のけぞりたくなるほど、 見当違いの見所がいかにも惜しく、

よもやと学識を疑う。

–

–

” Vocal about – ” より

–

検証不十分の訳文を一般公開するよう組織に奨励する学者。

これほど乱暴な邪説を、 よくまあ商業出版したもんだ。

「 毎日自ら自動翻訳を活用して、 その有用性を実感している

ので、 今後は英語に鐚 ( びた ) 一文かけない 」 ( p. 257. )。

こんなにずれていれば、 日本の英語教育はうまくいかないわ。

この辺りの話は、 ” conclusive ” で深掘りした ( 地図入り )。

2022年11月公開のAIチャットボット ” ChatGPT “ の

潜在的かつ深刻な危険性も、 ” vocal about – ” に記した。

–

–

ことさら若い人は、 鍛錬を怠らずに、 本物の自信を構築していく方が得策。大先生らの甘い言葉にだまされるな ! AI に依存しすぎず、 頭脳を育め !

↑ 余命いくばくもなく、 逃げ切れる世代が多め

地頭の基礎能力を鍛え続けつつ、 AI を掛け合わせて市場価値を向上させる。

自分の頭を振り絞ってこなかった人は、 非常時にろくすっぽ対応できない。

AIに頼りきりになると、 感覚が鈍って、 自分の口から英語が出にくくなる。

–” Vocal about – ” より

–

【学術論文】 ※ 外部サイト、 英文

- 学生が生成AIに依存しすぎると、考える力や記憶力が衰える

Kosmyna et al., (2025). Your Brain on ChatGPT:

Accumulation of Cognitive Debt when Using an

AI Assistant for Essay Writing Task. ArXiv.

https://arxiv.org/abs/2506.08872

【 PDF 】

https://arxiv.org/pdf/2506.08872

2025年6月10日付

※ PDF 全206頁、 35MB