Struggle

2026/01/01

努力( する )、 苦戦( する )

自他の頑張る姿 を表現する際に出てくる動詞・名詞。

【発音】 strʌ́gl

【音節】 strug-gle (2音節)

- 【相手】 老若男女 → 不問

- 【用途】 公私 → 不問

- 【場面】 硬軟 → 不問

- 【手段】 筆舌 → 不問

死に物狂いの真剣勝負はもちろんのこと、

じたばたもがく様子を面白おかしく描写するのに

用いてもOK。

–

◆ ” struggle ” には、動詞と名詞がある。

名詞は、可算名詞 ( countable noun )。

- ” Writing is not just a struggle.”

( 書くこととは、単なる苦労ではない。)

– - ” The mental struggle is still here.”

( 精神的な葛藤はまだ続いている。)

動詞は、 自動詞 ( intransitive verb )中心。

他動詞を省略している辞書が目立つ。

3大学習英英辞典( EFL辞典 )には、他動詞の記載がない。

断トツ で簡潔な語釈を示すのが次の辞書。

–

struggleverb [I]

– ( TRY HARD ) to work hard to do something.

– ( FIGHT ) to fight, esp. physically.

– ( MOVE ) to move with difficulty.noun [C]

– ( FIGHT ) a fight.

– ( TRYING HARD ) a very great effort to do something.( Cambridge Academic Content Dictionary )

【発音】 strʌ́gl

【音節】 strug-gle (2音節)

–

[I] = intransitive = 自動詞

[C] = countable = 可算名詞

–

” struggle ” については、この上ない分かりやすさ。

よって、3大EFL辞典 を差し置いてご紹介する。

まず、青字に着目。

–

< 自動詞 > intransitive verb

- try hard ( 努力する )

- fight ( 苦戦する、苦労する )

- move ( もがく )

< 可算名詞 > countable noun

- fight ( 争い、闘争、戦い )

- trying hard ( 奮闘、苦闘、苦労 )

–

” struggle ” の骨子は、これがすべて。

カッコ内の和訳は後述の

『 オックスフォード 英語コロケーション辞典 』( アプリ版 )

を適用した。

” struggle ” は頻出の感があるが、 英単語全体からはそうでもない。

LDOCE6( ロングマン )の指標では、 動詞・名詞とも、

- 重要度 : 3001~6000語以内

- 書き言葉の頻出度 : 2001~3000語以内

- 話し言葉の頻出度 : 3000語圏外

◆ 語源は、 中期英語 「 もがく 」( struglen )。

–

もがく【踠く】

1. 苦しがって手足を動かす。

2. あせり苦しむ

( 三省堂国語辞典 第八版 )

–もがく【踠・藻掻】 (「 藻掻 」 はあて字 )

1. もだえ苦しんで手足を動かす。 あがく。

2. いらだつ。 あせる。 じりじりする。

( 精選版 日本国語大辞典 )

–

先の青字 ” MOVE ” は、手足のばたばたが該当する。

もぞもぞ緩慢に動くのではなく、 派手にバタつく行為。

例えば、 「 水中でもがく 」 「 羽交い締めにされてもがく 」。

しかし、 溺れかけたり、 羽交い締めにされる機会はそうそう生じない。

ゆえに、 実際の「 もがく 」 は 「 もだえ苦しむ 」 意味で多用される。

したがって、 「 もがく 」 と ” struggle ” の日常用法としては、

「 2 」 の用途が一般的。

–

すなわち、

” try hard “( 努力する ) 及び ” fight “( 苦戦する、苦労する )。

同様に、 名詞 ” fight “( 争い、闘争、戦い )も、 非日常的に近い。

” trying hard “( 奮闘、苦闘、苦労 ) の方が普通。

こう見てくると、 ” struggle ” は 「 もがく 」 と重なることが分かる。

日英もろとも、 意味合いと使われ方が似通っている。

–

◆ 戦争や事故・災害時などの非常時の情報であれば、

「 闘争 」「 戦い 」「 苦しがって手足を動かす 」 を指す確率

が上がるのは言うまでもない。

日頃、 一般人が用いる機会が比較的少ないため、 本稿では

後回し にしたものの、 ニュースや論文などには出てくる。

意味が明確で混乱しにくい点も、 優先順位 を繰り下げる要因となった。

これ以外の ” struggle ” は、 上掲の青ハイライトの意味中心となる。

私たち日本人が普段使ったり、 見聞きしたりする際も同様である。

したがって、 本稿ではこれらの語義に焦点を当てる。

–

” struggle ”

- try hard ( 努力する )

- fight ( 苦戦する、苦労する )

- trying hard ( 奮闘、苦闘、苦労 )

–

動詞と名詞の意味合いは重なるので、以下まとめて論じる。

この表を二分すると、

-

努力する → 奮闘

-

苦戦する → 苦闘

◇ 「 苦労する → 苦労 」 は概ね双方に該当するため、ここでは除外

日本語の 1 と 2 では、 受け手の印象に差が生じるだろう。

一見大差ないように思えるが、「 苦闘 」 と 「 奮闘 」はやはり違う。

「 奮闘 」 は 「 がんばっているな 」 で済まされても、

「 苦闘 」 は 軽々しく口にできない雰囲気。

–

どっちも必死だが、 「 苦闘 」 はかなり苦しい努力を指す。

例えば、

- 「 1. 受験勉強に奮闘する 」 vs 「 2. 受験勉強に苦闘する 」

- 「 1. 婚活に奮闘する 」 vs 「 2. 婚活に苦闘する 」

2は、 ご当人のしんどさがビシビシ伝わってくる。

つらくて、 笑顔が一気に消え失せる感じ。

悲壮感が漂い、 とてもとても ジョークにできない。

” struggle ” は、 1と2の両方とも意味するため、

和訳時は内容を読み取って区別する。

前置詞で区分できる場合もあるが、 多用される前置詞

のほとんどが共通する。

–

すなわち、

- for

- with

- against

- on

- to

–

※ 後掲 「 コロケーション辞典 」 参照

そのため文脈から見分けるのが基本となる。

ところが、1、2のどちらなのか、 明確でない場面も多い。

つまり、 いずれの解釈もありうる内容が普通に存在する。

翻訳者の立場からも、 あいまいすぎて迷う案件が少なくない。

–

◆ 日本人にとって、” struggle ” が厄介なのは、 このように

和訳時に迷いが生じやすい点にある。

努力している有様は看取できるが、 なんだかはっきりしないのだ。

–

「 この人にとって、どの程度 きついのだろう 」

–

ご本人でないのだから、 推し量りがたいのは当然である。

「 受験勉強 」 と 「 婚活 」 の例からも感じ取れるように、

和訳によって、 受け手の認識は左右される。

どの程度なのか判明しない限り、 判断は難しい。

結局、「 苦闘 」 に至る苦労か否かは、 総合的に決めることとなる。

–

◆ 一方、 ” struggle ” の使い手側はどうか。

–

日常用法については、 厳密に判別することなく使っている

可能性が高いと考えられる。

「 奮闘 」であろうと「 苦闘 」であろうと、 無我夢中の

真っ最中に細かい差異を意識する余裕はないもの。

思い出す時ですら、 区別はそれほど意味をもたない。

とにかく 「 苦労 」 が伴う姿を伝えたい …

これぞ使い手の意図であり、 ” struggle ” の真骨頂。

” offensive ” でも取り上げたように、 使い手自身も今ひとつ

自覚していない場合が珍しくなかったりする。

” struggle ” がこれらの語義を包括する 以上、

きっちり区別すること自体が不自然な話なのかもしれない。

少なくとも、 普段遣いでは深く考えたりしないのが大勢。

英語学習者は、 的確な「 和訳 」をあれこれ考える習慣がある。

だからこそ、 上記のような迷いが生じる。

日本語で理解する上では、 欠かせないプロセスである。

それでも、 ” struggle ” を駆使するレベルの英語力が身につけば、

区別を執拗に考える意義を見出せなくなっていく。

「 努力する 」 意をひっくるめた ” struggle ” を使うのに、

日本語でああだこうだは、ちょっと変。

いちいち和訳なんてするかよ …

自ずとこんな感覚になっていたりする。

母語を介さず、 英語のまま理解できるようになってくると、

このような思いをすることもしばしば。

–

日本人の英語学習者としては、 良し悪しの現象である。

【参照】

・ 対となる日本語がなければ、イメージで理解

・ 日本語にない文法は、原文で慣れる

–

◆ ニュースなどメディア報道の用途ではなく、

ずっと身近な使い方を挙げてみる。

これまで述べてきた意味の区別に気を使うべきかどうか、

それぞれ考えていただければと思う。

和訳は一例である。

–

ー

- ” I struggled with my research on this article.” ↑ 上図

( この記事の下調べに苦労しました。)

– - ” I struggle to do knuckle push-ups.” ↑ 上図

( 拳腕立て伏せに苦戦しています。)

– - ” He struggles financially.”

( 彼は経済的に苦労している。)

– - ” I knew John struggled with his demons for years.”

( ジョンが個人的な悩みに長年苦しんでいたことは知っていました。)

– - ” She struggled all the time during her school years.”

( 彼女は学生時代に絶えず苦しんでいました。)

– - ” We are struggling with rising grocery costs.”

( 食料品の価格高騰に苦しんでいます。)

– - ” It’s been a struggle and a journey.”

( 苦しみの連続であり、 旅路でもあった。)

– - ” Each day is a struggle against pain.”

( 毎日が痛みとの戦いです。)

– - ” We are struggling to find a balance between

health and economy .”

( 健康と経済のバランスを見出すべく努めています。)

– - ” I’m struggling to balance my work and family life.”

( 仕事と家族とのバランスを取るため、格闘しています。)

– - ” Listeners can feel her inner struggle as she sings.”

( 彼女の歌を聴くと、彼女の内面の葛藤を感じ取れる。)

– - ” They struggled with all the fame.”

( 名声を得て、彼らは苦しんだ。)

– - ” He is struggling to reinvent himself.”

( 彼は自己改革しようと躍起になっている。)

– - ” She struggles with alcoholism and depression.”

( 彼女は、アルコール依存症と抑うつに苦しんでいる。)

– - ” The military is struggling to stem infections.”

( 軍は感染の阻止に苦労している。)

– - ” I’m struggling to keep things positive these days.”

( この頃は、物事をポジティブに保つべく苦労している。)–

–

- ” Surviving on a single salary can be a struggle.”

( 共働きでない場合、苦労もありえます。)

– - ” She struggled to find a place in Hollywood as she got older.”

( 年を取るにつれ、彼女はハリウッドで居場所を見つける

のに苦労した。)

– - ” I struggled for words.”

( 必死に言葉を探しました。)

– - ” They struggle with self-respect.”

( 彼らは自尊心の面で苦しんだ。)

– - ” I struggled to recall where I recognized him from. ”

( 彼に見覚えはあるものの、どこで見たか思い出すのに手間取った。)

– - ” Mary opened up about her struggles in Japan.”

( メリーは日本における苦労について打ち明けた。)

– - ” Erika got candid about her substance abuse struggles.”

( エリカは薬物乱用との闘いについて率直に語った。)

– - ” We struggled hard for workplace improvement.”

( 職場改善に向けて、我々は奮闘しました。)

– - ” She struggles with exam stress.”

( 彼女は試験のストレスに苦しんでいる。)

– - ” He struggled on despite his mental health problems.”

- ” He kept going despite mental health struggles.”

( 心の問題があるにもかかわらず、彼は頑張り続けた。)

– - ” I struggled with feelings of shame for most of my life.”

( 恥の意識に苦悩し続ける人生を送ってきた。)

– - ” The world struggles against a deadly coronavirus pandemic.”

( 世界中が致命的なコロナウイルス感染症の大流行と闘っている。)

– - ” I struggled to gain freedom from my toxic parents.”

( 毒親から自由になるため、私は戦った。)

– - ” Japan struggles to contain further spread of the virus.”

( ウイルスをこれ以上拡散しないよう、日本は奮闘している。)

– - ” Japan is struggling to slow the spread of the disease.”

( この病気の蔓延を遅らせるのに、日本は苦慮している。)

– - ” X gave up altogether after years of struggling to ramp up output.”

( X社は、生産高を上げようと何年も奮闘した後、完全に手を引いた。)

– - ” Local governments struggling with applications for virus cash”

( 地方自治体、コロナ給付金の申請で大混乱)

※ ニュース見出し

–

◆ 形容詞 ” struggling ” の意味合いも変わらない。

【発音】 ˈstrʌɡ.lɪŋ

【音節】 strug-gling (2音節)

- ” She used to be a struggling author.”

( かつて彼女は奮闘する作家であった。)

( かつて彼女は売れない作家であった。)

– - ” She used to be a single mom struggling to

make ends meet.”

( 彼女は家計のやりくりにもがくシンママであった。)

– - ” Their struggling economy needs government help.”

( かの国の苦しい経済は政府支援を必要としている。)

– - ” Japan’s government approves cash handout for

struggling students amid pandemic”

( 日本政府、パンデミックで苦しむ学生のための給付金を決定)

※ ニュース見出し

–

◆ 前置詞の話で、 コロケーション辞典に触れた。

–

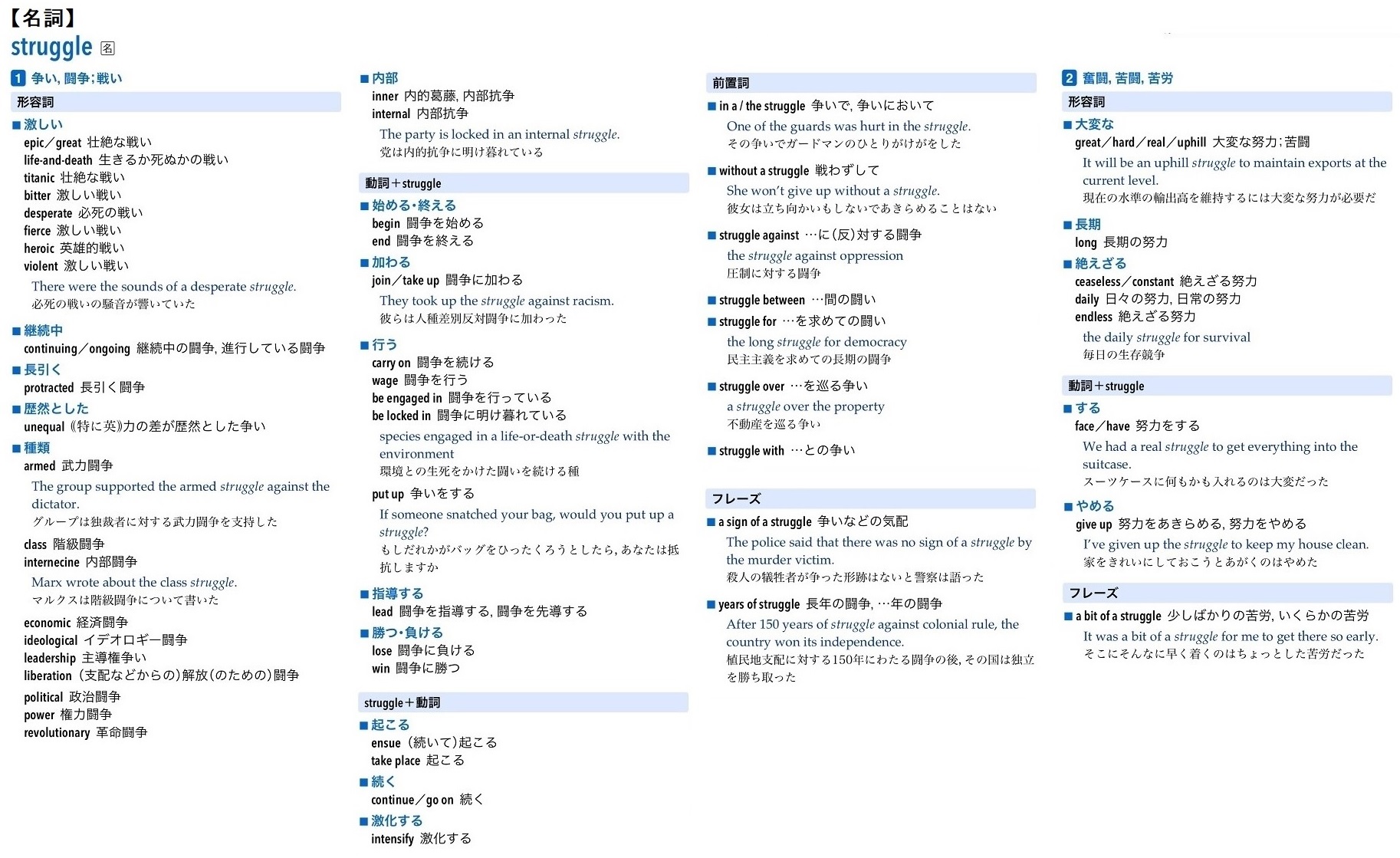

『 オックスフォード コロケーション辞典 』 がこちら。

コロケーション辞典の代表格である。

–

–

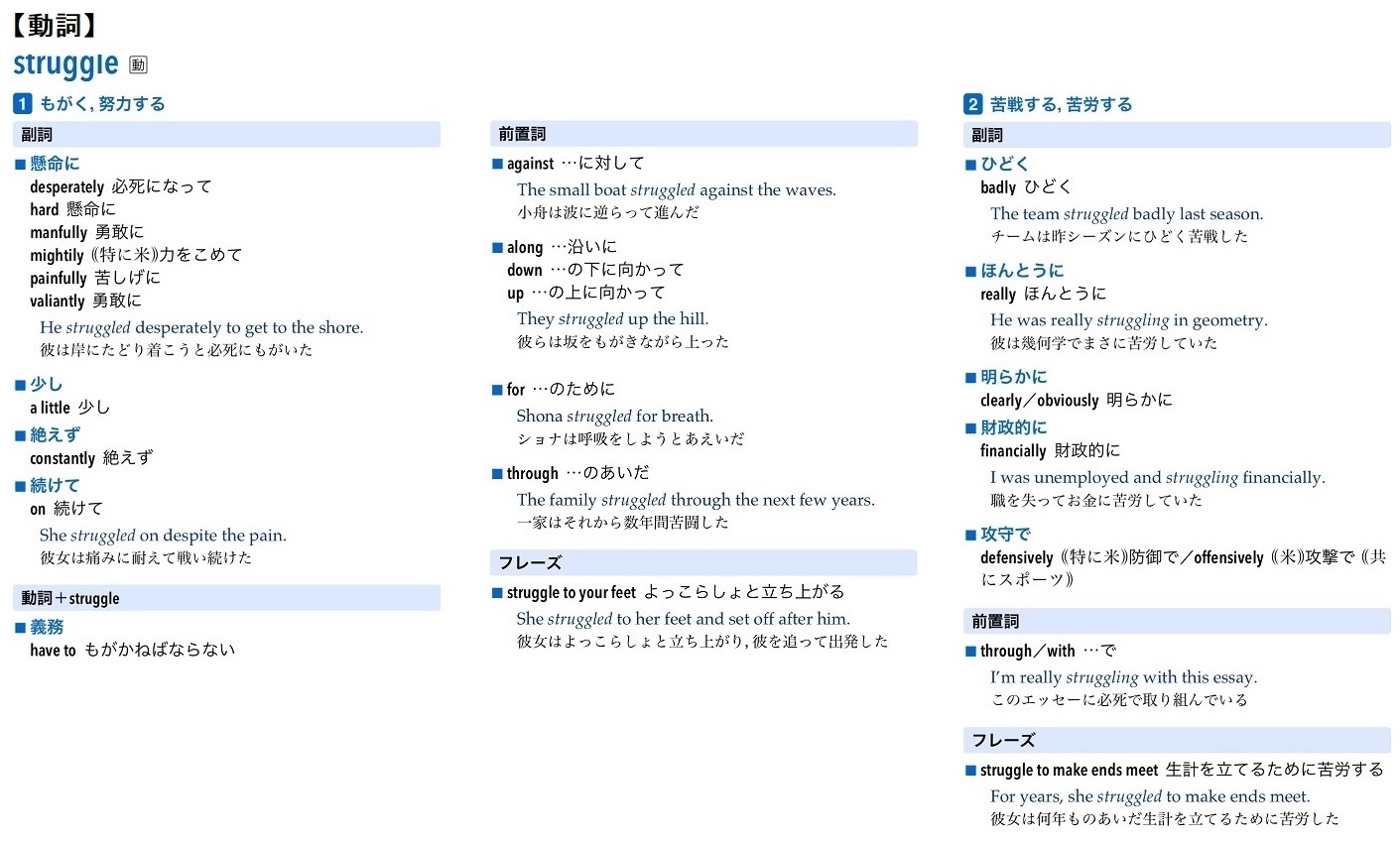

■ 動詞 ” struggle ““ Oxford Collocations Dictionary for

Students of English “ ( アプリ版 )より転載※ 漢字は追加

–

” struggle ” については、 底本の英語版に比べ、

日本語版の方が充実した内容。

英語版にない名詞 ” struggle ” も、 日本語版は詳説する。

–

–

■ 名詞 ” struggle “画像の拡大

–

–

■ 動詞 ” struggle “

『 小学館 オックスフォード 英語コロケーション辞典 』

( アプリ版 )より転載

–

◆ コロケーション辞典は、当該単語の前後で用いられる

言葉を品詞ごとに具体的に列挙する。

英語学習者は、 とりわけ前置詞に迷うケースが多い。

” struggle for ” なのか、 ” struggle with ” なのか。

意味に違いがあるのか。

あやふやな基礎知識を手っ取り早く確認できる上、

作文に行き詰まった時は慈雨となる。

表現が思いつかず ” struggle ” する時は、 適宜真似るとよい。

そっくりそのまま、 もらい受けてしまおう。

同時に、 自分の語彙に追加しておく( 語彙採集 )。

このプロセスを繰り返すと、 力量が上がる。

もっとも、 主要単語の場合、学習英英辞典( EFL辞典 )

にも、 コロケーションは併記されていることが多い。

特に、 “ LDOCE ” と “ OALD ” は、 コロケーション満載。

–

【実例】 ※ 辞書アプリの転載あり

threshold、 damage、 scrutiny、

backdrop、 paperwork、 downfall、

bombshell、 alternative、 feasible、

disparity、 presence

–

◆ 日本語のコロケーション辞典は、 『 てにをは辞典 』( 三省堂 )

をお勧めしたい。 → 写真

書籍版と 「 自炊 」 した電子版を併用しているが、 大変便利。

◇ 使用 ipad mini → 写真 ( 辞書の 「 自炊 」 と辞書アプリ )

日英のコロケーション辞典がないと、 弊ブログは立ち行かない。